港千尋の『ヒルマ・アフ・クリント』から大坂拓の『写真が語るアイヌの近代』まで。2025年7月号ブックリスト

新着のアート本を紹介する『美術手帖』のBOOKコーナー。2025年7月号では、港千尋の『ヒルマ・アフ・クリント』から岸裕真の『未知との創造』、大坂拓の『写真が語るアイヌの近代』まで、注目の8冊をお届けする。

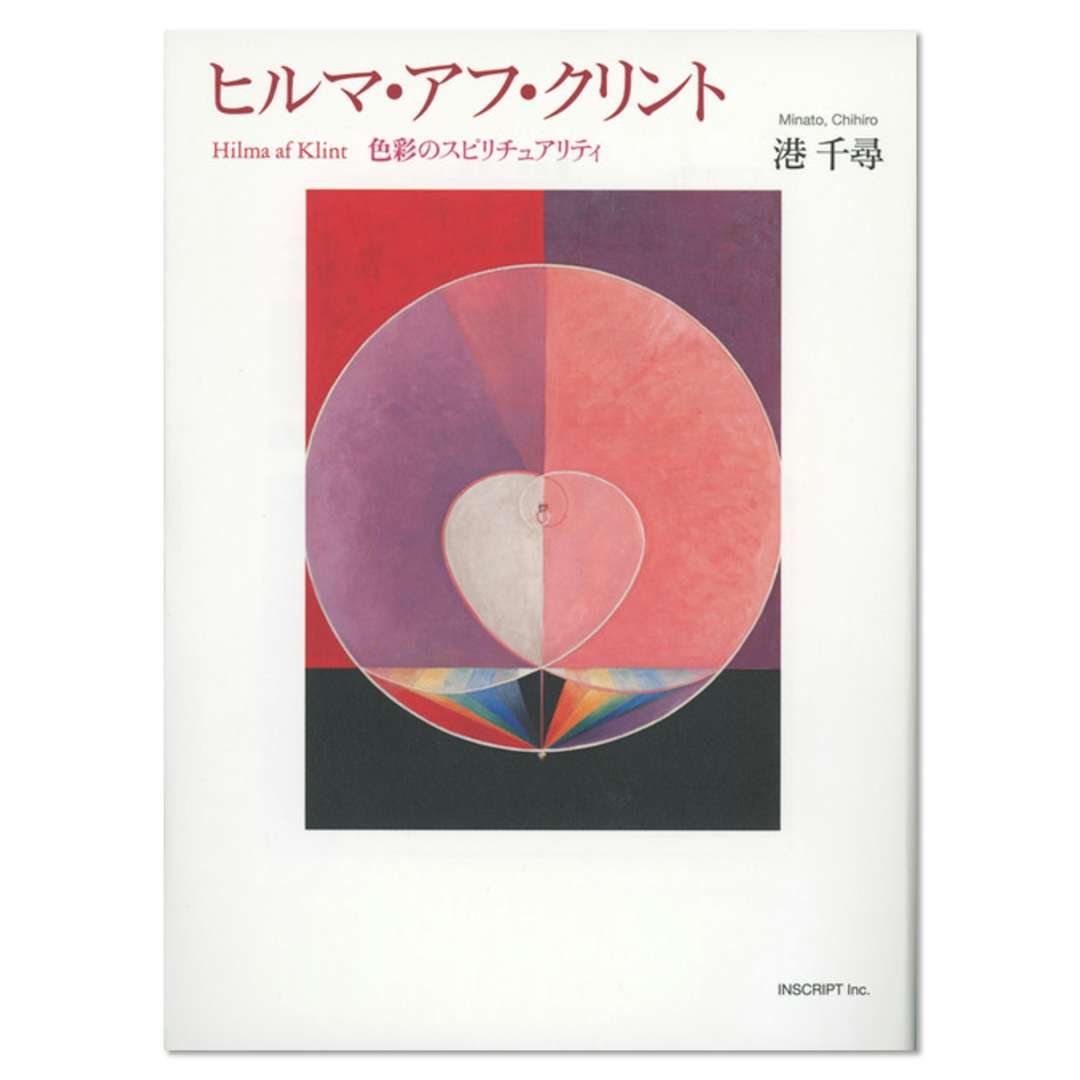

『ヒルマ・アフ・クリント 色彩のスピリチュアリティ』

港千尋=著

インスクリプト 2500円+税

抽象絵画の先駆者ともスピリチュアリズムの体現者とも評されるヒルマ・アフ・クリント。その作品は神智学、薔薇十字団の思想、ルドルフ・シュタイナーの哲学などを独自に吸収したものであり、既存の美術史の範疇を超える壮大な世界観を持つ。本書は、画家ゆかりの地を訪ねた著者ならではの精彩あふれるモノグラフ。多分野の知見を活かして「神殿のための絵画」シリーズをはじめとする主要作品を詳解する。画家が描く原子モデルからマルチヴァース(多元宇宙論)的な世界観を引き出すなど、現代的な解釈も刺激的だ。(中島)

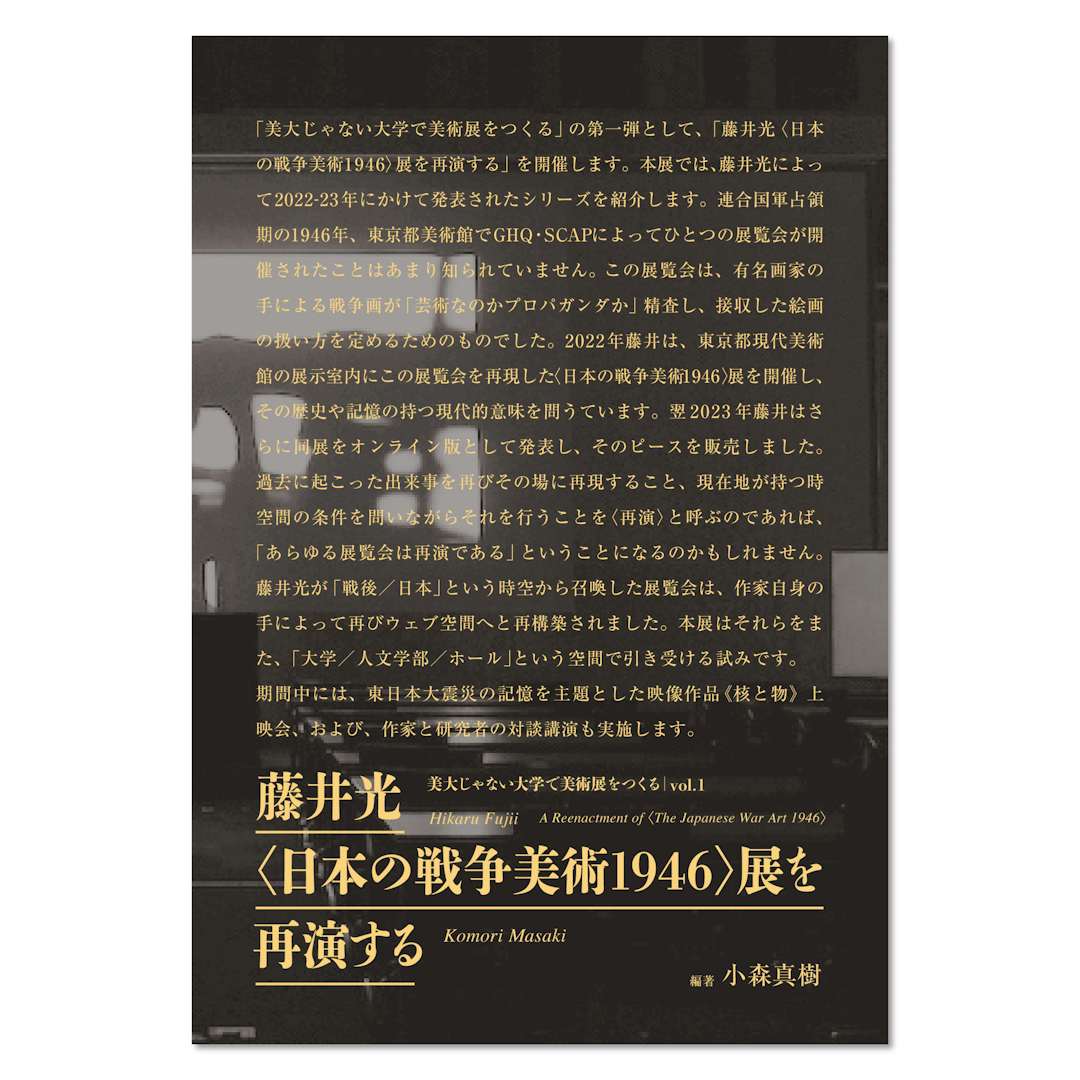

『美大じゃない大学で美術展をつくる vol.1:藤井光〈日本の戦争美術1946〉展を再演する』

小森真樹=編著

アートダイバー 1800円+税

2022年に東京都現代美術館で初披露された藤井光の「日本の戦争美術1946」展を、「美術大学ではない」武蔵大学で再演した展覧会の記録集。藤井の作品を購入して上演権を得た著者が、設営、宣伝などあらゆる展覧会業務を取り仕切り、アーティストの翻案による「歴史をめぐる語り」をミュージアムの外へと開いた。星野太、香川檀をゲストに招いたシンポジウムの記録では、藤井作品における歴史研究の作品化の手法、震災などの記憶の継承問題といったトピックが議論され、本展における「再演」の意義をより鮮明にする。(中島)

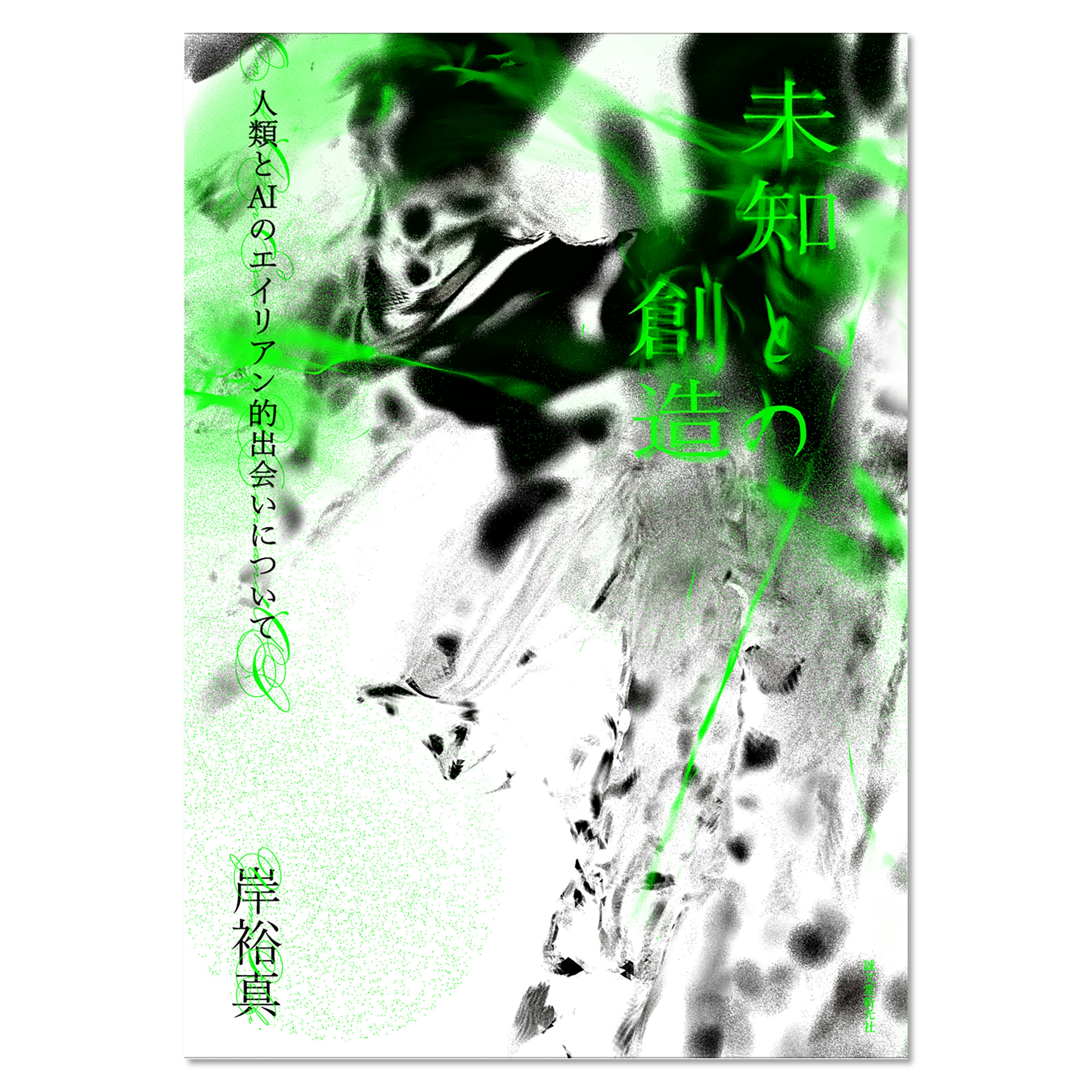

『未知との創造 人類とAIのエイリアン的出会いについて』

岸裕真=著

誠文堂新光社 2600円+税

人類のもとに突如姿を現したAIテクノロジー。けれど、なんてことはない。彼らはきっと、ずっと私たちのそばにいた。脅威としてでも、万能なツールとしてでもなく、本書において著者は、まだ名付けようのない未知の存在、あるいは人間の創造性を揺さぶる対話相手として、それらとの接触を試みる。注目すべきは、本書がAIをマクルーハン的な「人間の延長」に還元しない点だ。予測も、制御もできない。だが、どこか既視感を帯びたその未知性。それに敬意を払うことこそ、「第三種接近遭遇」のAI時代を生きる私たちに求められる、新たな視座なのかもしれない。(青木)

『〈生の芸術〉への誘い しなやかに世界を変えるために』

青木惠理子=編

ナカニシヤ出版 3800円+税

生が世界と混然一体となるとき、西洋中心の芸術ヘゲモニーを綻ばせ、しなやかに世界を変えてゆく。インドネシアのコレクティブから、重度自閉スペクトラム症者の表現まで、本書が「生の芸術」として紹介する実践は多岐にわたる。しかし、一見ばらばらに見えるそれらに共通するのは、ともにつくり、ともに見ることを切望する、したたかな力動である。「生〈き〉の芸術」から「生〈せい〉の芸術」へという命題は、その立場を色濃く表している。生きることが芸術になるのではなく、生きることそのものが芸術的活動である。そんな囁きが本書の随所でこだまする。(青木)

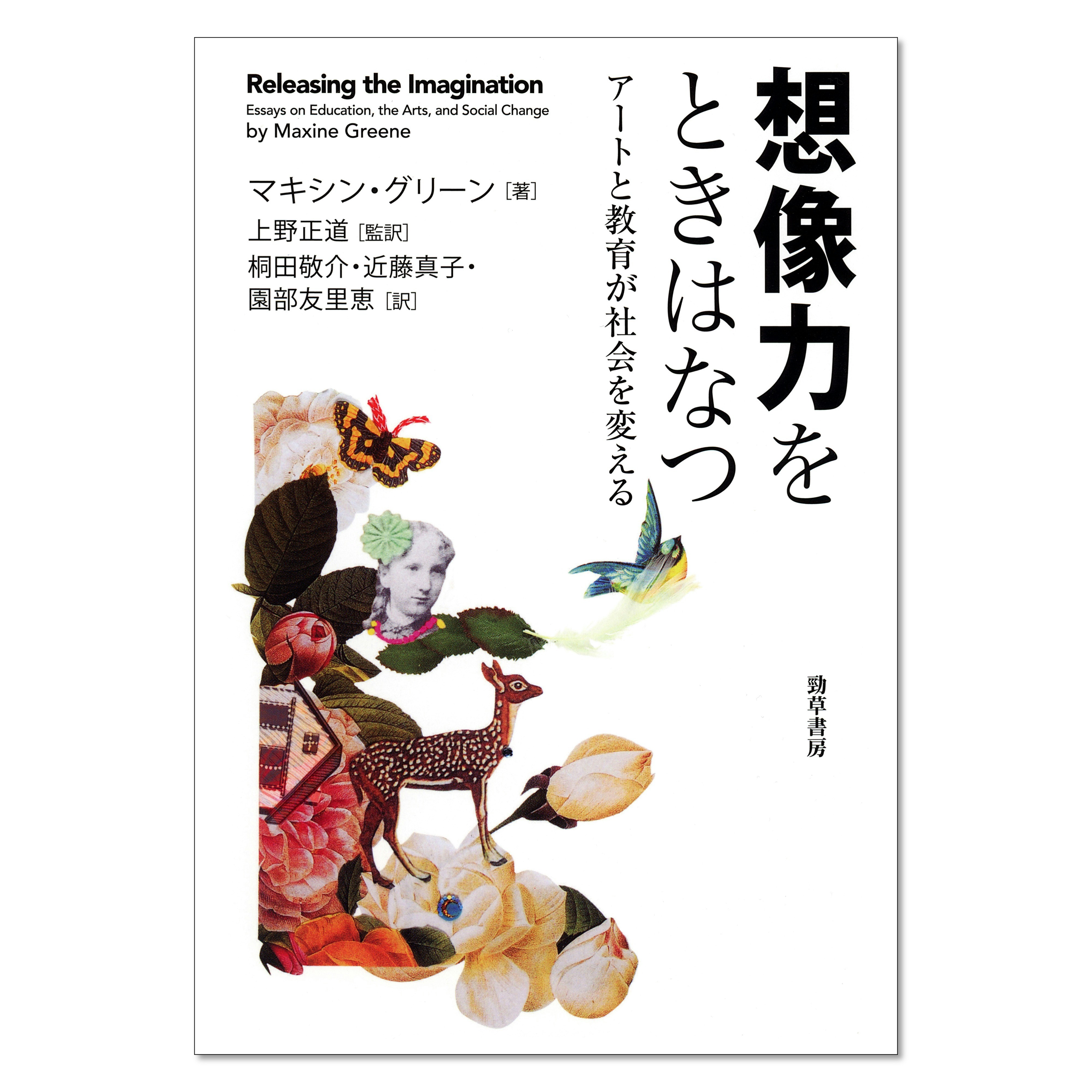

『想像力をときはなつ アートと教育が社会を変える』

マキシン・グリーン=著 上野正道=監訳、桐田敬介、近藤真子、園部友里恵=訳

勁草書房 4500円+税

真に人間的で開かれた教室はいかにして生まれるのか。本書が差し出すのは、つねに多元的でしかありえない「声」と「現実性」を頼りに、異なる生活世界を生きる人びとが互いの問いを共有し、理解し合うための手がかりである。文学的経験が喚起する想像の力。その働きこそが他者を認識するためのスタイルを育み、開放的な公共空間の実現につながると著者は主張する。その開かれた感性は、引用の織物として無数のナラティブを縫い合わせる本書の文体そのものに、すでに宿っているようだ。自らを開放することで、社会を変革していくための教育哲学。(青木)

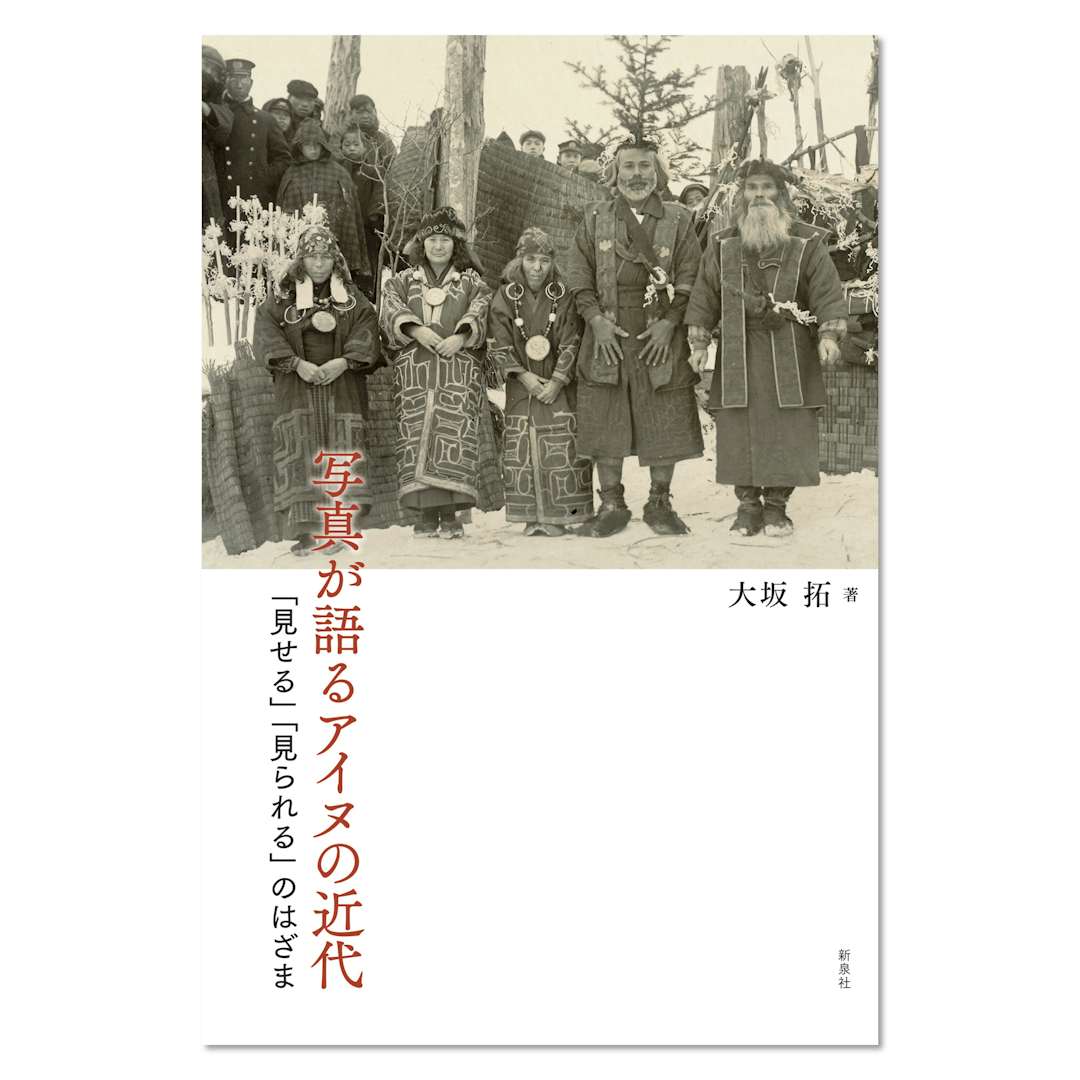

『写真が語るアイヌの近代 「見せる」「見られる」のはざま』

大坂拓=著

新泉社 2300円+税

19世紀末以降、「滅びゆく民族」と見なされてきたアイヌは長らく好奇の眼差しにさらされてきた。「アイヌ風俗写真」とは、そうした観光的な関心からアイヌのイメージをとらえた写真や絵葉書のこと。その多くは、和人が演出するステレオタイプに応じた「つくられたイメージ」だったという。当時の日本政府による対アイヌ政策などを踏まえ、主に北海道南部の噴火湾で撮影された写真群を分析し、差別と搾取の構造に迫る。戦後に至るまでのアイヌ・イメージの受容史が現代の歴史記述にバトンをつなぐ。(中島)

『奴隷・骨・ブロンズ 脱植民地化の歴史学』

井野瀬久美惠=著

世界思想社 2700円+税

現代に見出された事物──BLM運動で引き倒された奴隷貿易と関わる人物のブロンズ像、カナダの海岸で発見されたアイルランド移民の人骨、ベニン王国から略奪され返還問題の渦中にあるベニン・ブロンズ──過去はいま目の前にある事物から何度でも読み直される。現在進行系の具体的な事例から「過去」を呼び覚ますスリリングな歴史学の書。(編集部)

『建築のかたちと金融資本主義 氷山、ゾンビ、極細建築』

マシュー・ソウルズ=著、牧尾晴喜=訳

草思社 3500円+税

高度資本主義時代の建築の姿は何に規定されているのか。いまや最大の金融商品となった住宅不動産に焦点を当て、5つの建築的類型(氷山型住宅など)や「ゾンビ・アーバニズム」「ゴースト・アーバニズム」といった概念を打ち出しながら、新たな議論を喚起している。(編集部)

(『美術手帖』2025年7月号、「BOOK」より)