「第77回正倉院展」(奈良国立博物館)の見どころは? 《瑠璃坏》など67件が出陳

秋の奈良における風物詩である「正倉院展」が今年も開幕を迎えた。第77回となる今年の見どころとは?

毎年秋に封が解かれ、宝物(ほうもつ)の点検が行われる正倉院。この時期に合わせて宝物を一般に公開する正倉院展が、今年も奈良国立博物館で開幕を迎えた。会期は10月25日〜11月10日(会期中無休)。

正倉院の「正倉」とは、そもそも古代の寺院や役所などに附属する倉庫を指す言葉であり、かつては東大寺のみならず日本各地に存在していた。しかしそれらは長い年月のなかで失われ、奈良・東大寺の正倉院が唯一現存するものだ。そのため、正倉院は一般名詞から固有名詞となったという経緯がある。

正倉院は北倉・中倉・南倉の三部分からなる総檜造りの高床式倉庫。倉庫としては世界最大規模の木造建築であり、国宝に指定されている。ここに納められている品々は宝物と呼ばれる。およそ9000件とされるそれらは、主に大仏開眼会に関わる品々、光明皇后によって東大寺の大仏に献納された聖武天皇の遺愛品、東大寺での法要にまつわる品々などで構成。いずれも宮内庁の厳密な管理下にあるため、あえて指定文化財の保護は受けず、国宝や重要文化財ではないという点も興味深い。

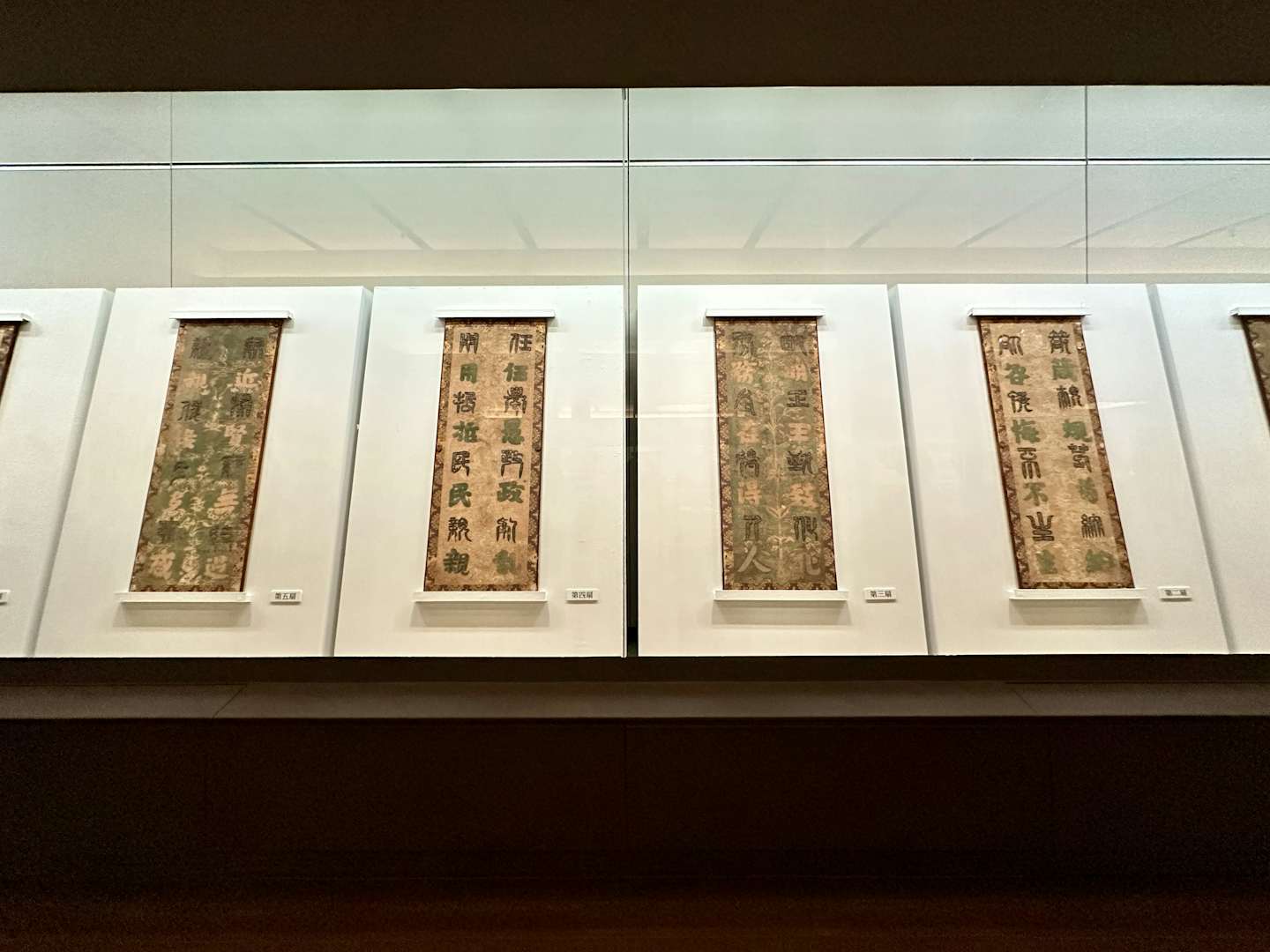

そのなかから今年の出陳される宝物は67件(うち6件は初出陳)。とくに注目したい宝物を紹介しよう。