「柚木沙弥郎 永遠のいま」(東京オペラシティ アートギャラリー)開幕レポート。75年にわたる柚木の創作活動の軌跡をたどる

東京オペラシティ アートギャラリーで、昨年101歳の生涯を閉じた染色家・柚木沙弥郎の大規模回顧展「柚木沙弥郎 永遠のいま」がスタートした。会期は12月21日まで。

昨年101歳の生涯を閉じた染色家・柚木沙弥郎(ゆのき・さみろう、1922~2024)。その大規模回顧展「柚木沙弥郎 永遠のいま」が、東京・初台の東京オペラシティ アートギャラリーでスタートした。会期は12月21日まで。

柚木は洋画家・柚木久太の次男として1922年東京に生まれる。東京帝国大学在学中に学徒出陣し、戦後倉敷へ復員。大原美術館勤務を機に柳宗悦らの民藝思想と芹沢銈介の型染に出会い、染色の道へ進んだ。芹沢に師事して基礎を学んだのち、民藝館展や国画会などで自由で色彩豊かな染色作品を発表。80年代以降は版画やコラージュ、絵本、立体、ガラス絵など多分野に創作を広げ、2000年代にはインテリアショップ「IDÉE」での展覧会や企業との協働など、生活に根ざした活動と並行して、実験的な染色作品の制作を続けた。

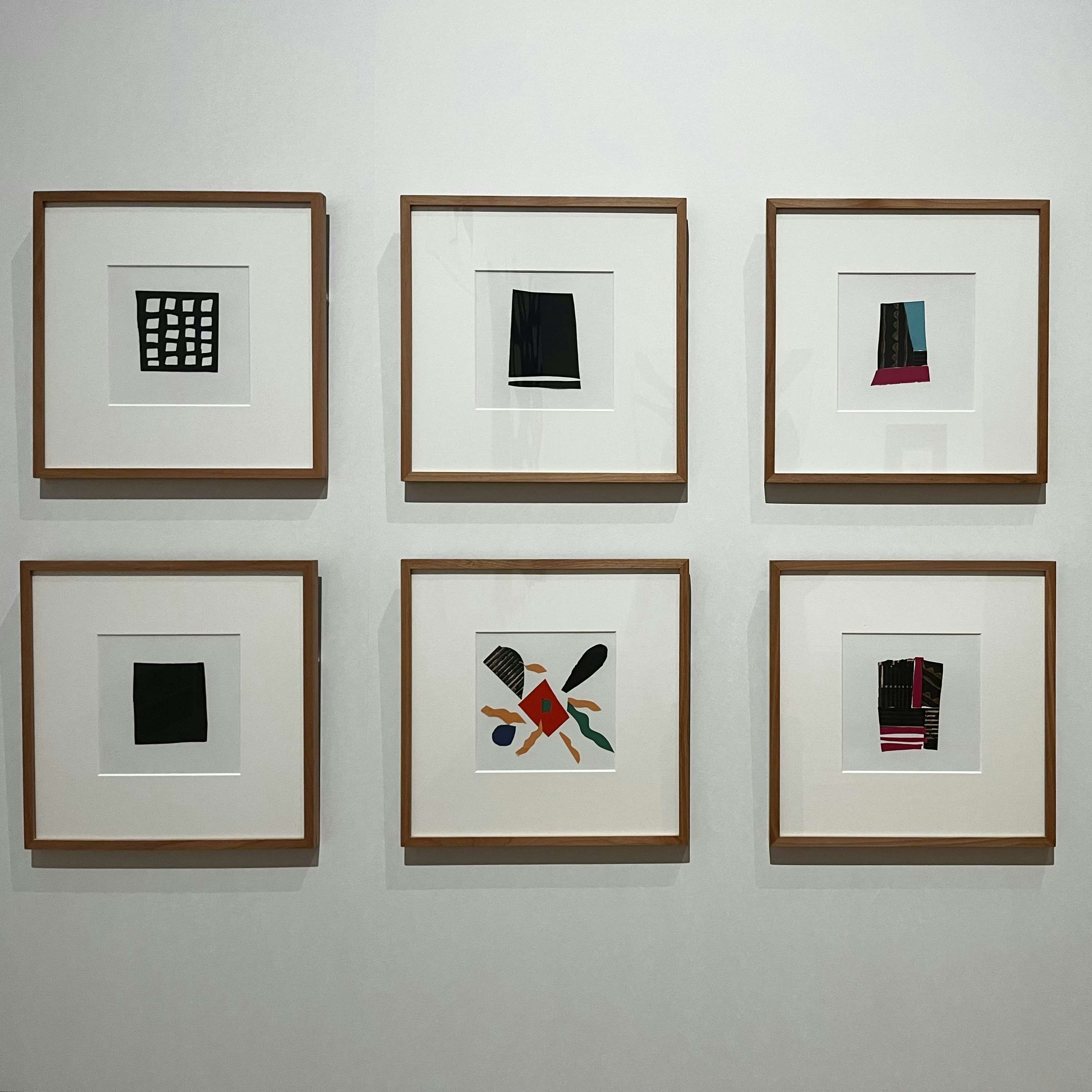

全国5会場を巡回する同展の最終会場となる東京展では、柚木が初めて制作した型染布などの最初期の作品から、101歳で手がけた最晩年のコラージュまで、75年にわたる創作活動の軌跡を代表作を通じて紹介。柚木の自由で多彩な創作の全貌を俯瞰し、全4章にわたってその歩みをたどるものとなっている。

まず1章「民藝はずっと僕の根っこにある」には、柚木が染色の道を志すきっかけとなった民藝運動の父・柳宗悦(1889〜1961)や、型染の第一人者・芹沢銈介(1895〜1984)らの作品とともに、柚木の初期作品が数多く並ぶ。

また、1950年に女子美術大学の専任講師に着任した際には、「広幅注染」の開発に成功し、伝統的な技法を現代へとつなげた。ここでは、現在も同大学で用いられているその技法を紹介する映像もあわせて上映している。