宮前義之と寒川裕人が語るテキスタイルの新たな可能性。A-POC ABLE ISSEY MIYAKEの「TYPE-XIV Eugene Studio project」はいかに生まれたのか?

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEとユージーン・スタジオ/寒川裕人の協業から生まれた「TYPE-XIV Eugene Studio project」。アート・バーゼル・パリ期間中のパリでの発表を前に、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEの宮前義之と寒川裕人に話を聞いた(PR)。

これまでに横尾忠則、宮島達男、松山智一といったアーティストとともにさまざまなプロジェクトを展開してきたA-POC ABLE ISSEY MIYAKE。作品のヴィジュアルをただ服に引用するのではなく、アーティストの制作意図に踏み込み、解釈することでテキスタイルづくりから始める制作プロセスで知られる彼らが、今回パートナーとして迎えたのが、ユージーン・スタジオ/寒川裕人。2021年から22年にかけて東京都現代美術館で開催された個展「ユージーン・スタジオ 新しい海」展が記憶に新しく、また同展が国際的に波及、現在はアジア・ASEANのコレクターたちの手によって同展が原型となる常設美術館がバリの約1haの敷地に建設が進む注目のアーティストだ。

今回、協業の主題に選ばれたのが、「ユージーン・スタジオ 新しい海」で初めて発表された「Light and shadow inside me」のシリーズだ。1色に塗った紙を太陽光によって褪色させた絵画や、写真で用いられる銀塩印画紙を1枚状から折り曲げたフォトグラムでつくられ、光と影の跡のグラデーションが生まれる「光と時間を駆使した絵画作品」が、宮前らA-POC ABLE ISSEY MIYAKEをどのようにインスパイアしたか。2人に話を聞いた。

現代美術を取り入れるワケ

──A-POC ABLE ISSEY MIYAKE(以下、A-POC ABLE)では、これまでにも現代アーティストと協業を行ってきましたが、アートをデザインに取り入れる意図を聞かせていただけますか。

宮前義之(以下、宮前) 小さい頃からアートが好きで、最初は自分でも制作していたのですが、デザインの仕事に携わるようになってからは、主に鑑賞者として楽しむようになりました。デザインの役目は、豊かで快適な生活のためにさまざまな課題を解決しながら、人と人、人とモノの間を心地良くつないでいくことが求められます。いっぽうで優れたアートに触れると、普段とは違う視点を得られることがあります。自分たちにはないものの見方や気づきを与えてくれることがアートの魅力だと思うんです。だからこそ、自分たちの活動やものづくりにアート的な視点や思考を取り入れることで、普段の自分やチームだけでは思いつかない発想や方法に出会えると考え、アーティストの方と積極的に取り組むようになりました。

──では、ユージーン・スタジオ/寒川裕人さんとの出会いはいつ頃ですか。

宮前 以前から寒川さんの作品に触れていたつもりでしたが、その全体像を初めて拝見したのは、東京都現代美術館の「ユージーン・スタジオ 新しい海」展でした。いつもの東京都現代美術館とは異なる空気感が広がっていて、それが最初の驚きでした。床の扱いひとつとっても空間の使い方や独自の世界観が圧倒的で感動しました。偶然にも会場で寒川さんとお会いし、直接ご本人から作品の解説を伺えたことでより深いところに連れて行っていただけました。

© 2025 Eugene Kangawa / EUGENE STUDIO

──ちょうどA-POC ABLEを立ち上げて間もないころですか。

宮前 そうですね、いま思い返すと、特別な時期に拝見できたと思っています。ISSEY MIYAKEのデザイナーを8年ほど務め、新たな挑戦を求めてA-POC ABLEを立ち上げました。アート、テクノロジー、プロダクトなど、あらゆる領域と自分たちの仕事をつなぎたいと考えていた時期です。そんな折に寒川さんの作品と出会い、新しい表現に挑戦している方と出会えたことが嬉しくて、もしよかったら私たちの仕事を見にオフィスに遊びに来てくださいとお誘いし、そこから交流が始まりました。

──寒川さんは、初めてこちらのオフィスに来て、A-POC ABLEのものづくりに接してどのような感想をもたれましたか。

寒川裕人(以下、寒川) 宮前さん、ありがとうございます。最初に見せていただいたのが、Steam Stretchの技術(=布に熱を加えることで特定の糸が縮み、伸縮性のあるファブリックを生み出すA-POC ABLE 独自の技術)と、複雑なジャカード織のブルゾンでした。イッセイ ミヤケのものづくりは、私の以前の解釈としては数学的なアプローチが強いと思っていたのですが、宮前さんからTASCHEN社から出版された『ISSEY MIYAKE 三宅一生』書籍をいただき、お話しを伺っていくと、根源にあるのはいち人間という存在そのものへの目線だということがわかりました。社会の現象に反応し、様々な技術開発にも取り組む、その根源に等身大の人間への意識があって、三宅一生さんや宮前さんのチームでのものづくりのすべてが、そこに繋がっているのだと感じました。

──協業のプランはどのように進められたのでしょうか。

寒川 いつまでにどういうプロダクトをつくりましょう、とはせず、お互いのアトリエを行き来しながら、ワークショップなどを通してお互いのものづくりを知るところから始まったように思います。

宮前 そのプロセスが非常に重要だったと思います。寒川さんのアトリエに伺ったとき、今回のプロジェクトの主題となった作品「Light and shadow inside me」が置かれていました。太陽光で表面が褪色し、折り込まれた部分の陰だけの色が残ると説明していただいたのですが、言葉だけでは理解しきれませんでした。すると、寒川さんが実際に素材を用意してくださり、一緒にやってみましょうとワークショップがはじまりました。用意された特殊な紙をさまざまな立体形状に折り、その立体物を太陽光で褪色させる。その一連の試みを繰り返すうちに、折るというシンプルな行為からこれほどの表現を導き出した寒川さんの思考のプロセスを追体験する感覚がありました。

──生地を折り、プリーツを生み出すA-POC ABLEのものづくりに通ずるものがありますね。

宮前 たしかにその部分については、直感的に親和性を感じました。私たちはこれまで、プリーツを機能や構造としてとらえていたのですが、寒川さんは折ることで新たな美の表現を探究していました。美しい造形へと展開していくその姿勢から、A-POC ABLEとは異なる視点を読みとれたことも興味深かったです。また、折ることで生まれる美しいかたちを想像し、さらに開いたときの姿を思い描く面白さもありました。服づくりと結びつけて考えようとするのではなく、素直に寒川さんのクリエーションを体験できたことで、豊かな時間を過ごせたと思っています。

「Light and shadow inside me」誕生秘話

──「Light and shadow inside me」のシリーズには、青みがかかったグリーンの作品と、印画紙を用いたモノクロの作品がありますが、どのようなプロセスでシリーズができあがったのでしょうか。

寒川 最初に制作したのは、青緑色の作品でした。1枚の紙に一色のインクを筆で塗り、それを鉄筆で折り曲げて角柱や円柱など立体状になったものに、太陽の光が数週間当たることによって褪色がおきます。光が当たるところと、絵自らによる影の部分が生まれ、光と影の跡が、グラデーショナルにあらわれてくる、そのような技法で作られた絵画です。

この作品を制作するアイデアが生まれたのは2016年ごろだったと思います。ある冬の日、部屋の模様替えをしていたときに、1年半ほど窓際にあった箱を動かした際、太陽に当たっていた面は色が飛び影となった側は色がついたままでした。一般的には捨てられるものかもしれませんが、光の力によって染料が消失し、はげて地の色が現れ、見せたい部分とそうではない部分が共存しており、その様子に私は人間のような気配、可能性を感じました。

──最初に発表したのが2021年の「ユージーン・スタジオ 新しい海」展ですから、5年かけて作品が生まれたということですね。

寒川 はい、褪色には時間が必要で、すべての工程に時間がかかり、とにかく待つ作品ともいえるかもしれませんね(笑)。また、絵具やインク、染料というのは、いかに褪色しないものを生み出すかという歴史があるので、褪色を目指すという概念は少なく。どのぐらいテストを重ねたかわかりませんが、少なくとも数えられる範囲で150種ぐらいの紙や布、インクでテストを行いました。実験のために、同じ構造で、たとえば暗室で写真の銀塩印画紙や、太陽光下で青写真であるサイアノタイプも試しましたね。

──印画紙の感光は数秒、サイアノタイプでも数分から数十分程度ですから、時間は大幅に短縮されますね。写真の場合は、光が当たった部分が黒くなり、影の部分が白ですから、色を塗って褪色させた作品とはネガとポジのような関係になりますね。

寒川 はい、原理は異なりますが仰るとおりです。私はこの作品に関してはいずれも、光を唯一の画材として用いて描いた絵画だととらえています。いずれも表面に塗布されている層があるという意味においても、ですね。もともと、十代の頃は絵を描くことから始まったのですが、大学では、「絵画はエンジニアリング」──これはテクノロジー領域の意味ではなく、より広義の視覚を扱うという意味において──描くという行為の一つ手前、人間にとって絵画や色という物体とは何かを考えることに興味をもってきました。こうした様々な要素が重なり、先程お話した箱を見た後、ある日ふと、書かなくとも、そのものにすでに光と影が共存しており、折り曲げて光を当てることで絵画を生み出せるはずだと、この作品の発想に至ったのです。

──印画紙に関しても、小さく額装できるサイズの作品から、大型の印画紙を筒状に仕上げたものまで、サイズも様々に展開しています。

寒川 はい。少し面白かったのが、本作はフォトグラムであり光と支持体のみが制約という性質上、引き伸ばしやスケール、解像度という概念が薄く、5センチの作品と300センチの作品上では同じことが起きています。他方で、その日の気温や湿度、手の折りによる揺れ、光の量など複雑な要素や、光の減衰や回り込みは距離が影響するので、支持体のサイズが固有のイメージをおのずと生み出す部分もあり、同じものは一つとしてできないため、それが色々なものを作る原動力になっているとも思います。違いがあるとすれば、小型の作品は小さな暗室で作りますが、中型を超えると、暗室自体をつくるところから始まりました。例えば、3.5メートルの高さの作品で考えると、それより高い天井高が必要で、またひとつの方向から光を均一に当てようとすると、計算上では10メートル以上離れたところに光源を置くので、オリジナルの暗室を作るしかないと。感光したら現像、水洗し、乾燥させる必要もありますから、テストを繰り返して、3メートルを超える定規や、プール、乾燥台など、多くの道具や環境をつくり......と、作品自体はシンプルな構造ですが、作業には多くの専門的なポイントがあったと思います。

宮前 一度寒川さんのアトリエに伺ったとき、大型の印画紙の作品を制作されていたのですが、ご自身で大きな暗室をつくられていて、その大胆な発想とスケールにかなり驚きました。私たちA-POC ABLEにとってもプロセスから創造していくことは非常に重要な要素です。だからこそ、寒川さんのそうした思索をどのようにテキスタイルへと翻訳できるかが次なる展開の糸口でした。

テキスタイルの原点へ

──寒川さんのものづくりを理解しながら、A-POC ABLEとしてのものづくりを探るような流れが始まったのですね。

宮前 最初は、私たちも褪色の実験を行いました。青く染色した糸を日に当てたり、色が落ちやすい糸を織り込むことで、時間を経て美しい褪色が生まれないか試したり、私たちも数え切れないほどのテストを重ねました。

──褪色することを前提に服づくりをするというのは、発想としては相当斬新です。

宮前 ただ色が褪せるのではなく、色が抜けるところと抜けないところを織りの組織でコントロールし、段階的にデザインが進化していくとしたら、いままでの服飾の歴史上も存在しない表現が生み出せると考えたのですが、残念ながら思うようにはいきませんでした。しかし、また挑戦したいと思っています。そうした試行錯誤のプロセスを経たのち、寒川さんが絵画や写真の根本原理に立ち返って新しい表現方法を探ったように、私たちもテキスタイルの根源を見つめ直そうと考えたのです。

──印画紙を用いたモノクロの作品に着想した、今回の「TYPE-XIV Eugene Studio project」に向けての開発が始まったのですね。

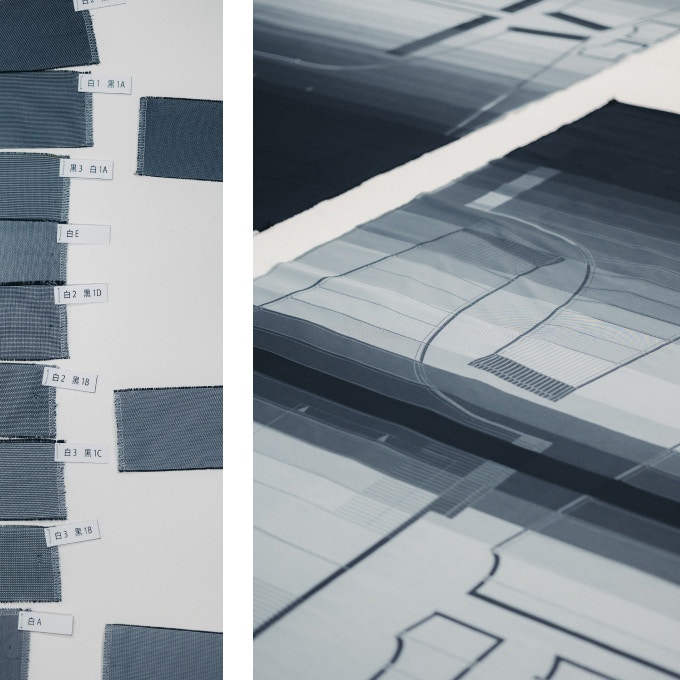

宮前 そういうことですね。テキスタイルの根本原理を考えると、タテ糸とヨコ糸で布を織り上げるという方法には1万年近い歴史があって、原理的に大きく変わった部分はありません。通常であればグレーの糸だけでも何十色の諧調のものがあるのですが、それを用いずに白と黒の糸だけをタテ糸とヨコ糸に用い、密度や組織を変えて組み合わせることで白から黒へのグラデーションを表現しようと考えたのです。そして、グラデーションのための織りの組織をデータ化し、気の遠くなるような研究と開発を重ねました。これでようやく寒川さんにお見せするものができた、と思えるまでに1年以上かかりました。

寒川 褪色する布も、またぜひ見てみたいですよね。それであるとき、見せたいものがありますとオフィスにお誘いいただいて、白黒の生地の小さな見本を見せていただけるのかと楽しみにして伺ったら、いきなり4メートルぐらいの布ができあがっていたので、驚きましたね(笑)。それでご説明頂いていたら、今度は服が出てきました(笑)。作品の表面だけではなく、方法論を深いところから理解してくださって、それを解釈して取り組まれていたことに感銘を受けました。それで、宮前さんとチームの方が、今回、新しい言語を織るんだ、という話をされていたことをよく覚えています。

宮前 織物の歴史を振り返ると、織りのパターンを記憶させるためのパンチカード(紋紙)の技術が、やがて0と1でプログラムを行うコンピュータの誕生へとつながりました。そうした原理の展開のような考え方や可能性は今回の寒川さんとのプロジェクトにも通じているような気がします。自分たちのチームだけでものづくりをしていたら、こうしたプロセスを踏むことはなかったでしょうし、これだけの作品の強度にたどり着くことはできなかったはずです。

──「TYPE-XIV Eugene Studio project」も寒川さんの「Light and shadow inside me」シリーズも、長いプロセスを経てかたちになって、そこに思考の堆積があるという点に大きな共通点を感じます。それでいて、パッと見て感じられる美しさやかっこよさがある。

寒川 ありがとうございます。直感的に伝わることと、見たときに奥へいざなう力が同時にあることは、分野に関係なくとても重要だと思っています。堆積は、表に現れるときがある。わずかだとしても、地域や文脈を問わず本来、人にはそれを感じる力が備わっています。宮前さんに服を見せていただき、ふれたときにもそう感じましたし、服を着用された写真を見せていただいたらそれもよく、アトリエの所員の皆も、服と写真を見た際は息を呑んでいました。専門的でありながらも直感的に伝わる技術、力というものがあったとして、それを生み出すためには、深度のようなものが必要なのではないかと思っています。そうしたことも含めてA-POC ABLEのチームは本当に素晴らしいと思いました。

期待高まるパリでの発表

──A-POC ABLEとユージーン・スタジオの今回の協業は、10月24日から「アート・バーゼル・パリ」の期間中にパリで発表されます。建築家の田根剛さん率いるATTA – Atelier Tsuyoshi Tane Architectsがインスタレーションを担当されるとのことで、期待が高まります。

宮前 パリ市内にある学校の体育館の建物を会場にしてインスタレーション展示を行うのですが、寒川さんの作品に加えて、双方の制作の思索がわかるような道具やプロトタイプも展示します。田根さんは寒川さんと私の共通の友人でもあり、それぞれのクリエイションを理解してくださっているので、インスタレーションがどのようなかたちになるのか期待しています。

寒川 田根さんは「現代の考古学」というアプローチで掘り下げてくださりパリは大きな空間での直感的なものと、田根さんのプランも最初に道具やプロセス、裏側に触れる構成で、私も見るのがとても楽しみですね。普段はアトリエに置いてある制作の道具なども、ある意味で田根さんにいざなわれて、キュレーション頂きながら時系列で展示されるのですが、それもまた楽しみです。おそらく、このような形でファッションが盛んではない時期に、ショーとは違う形式で新作を発表するのは珍しいのでしょうか?

宮前 珍しいですね。いくつかの都市のアートフェアを訪れる機会があったのですが、アート・バーゼル・パリを訪れたときに、現代と過去の作品が並列している光景を目にして、そこにうごめく力のようなものを感じたんですね。デザインなのかアートなのか、ファッションなのかプロダクトなのか。そうした枠組みに収まらない私たちのプロジェクトをアート・バーゼル・パリに集まった人々がどう受け止めるのか。その答えはひとつではないと思っています。