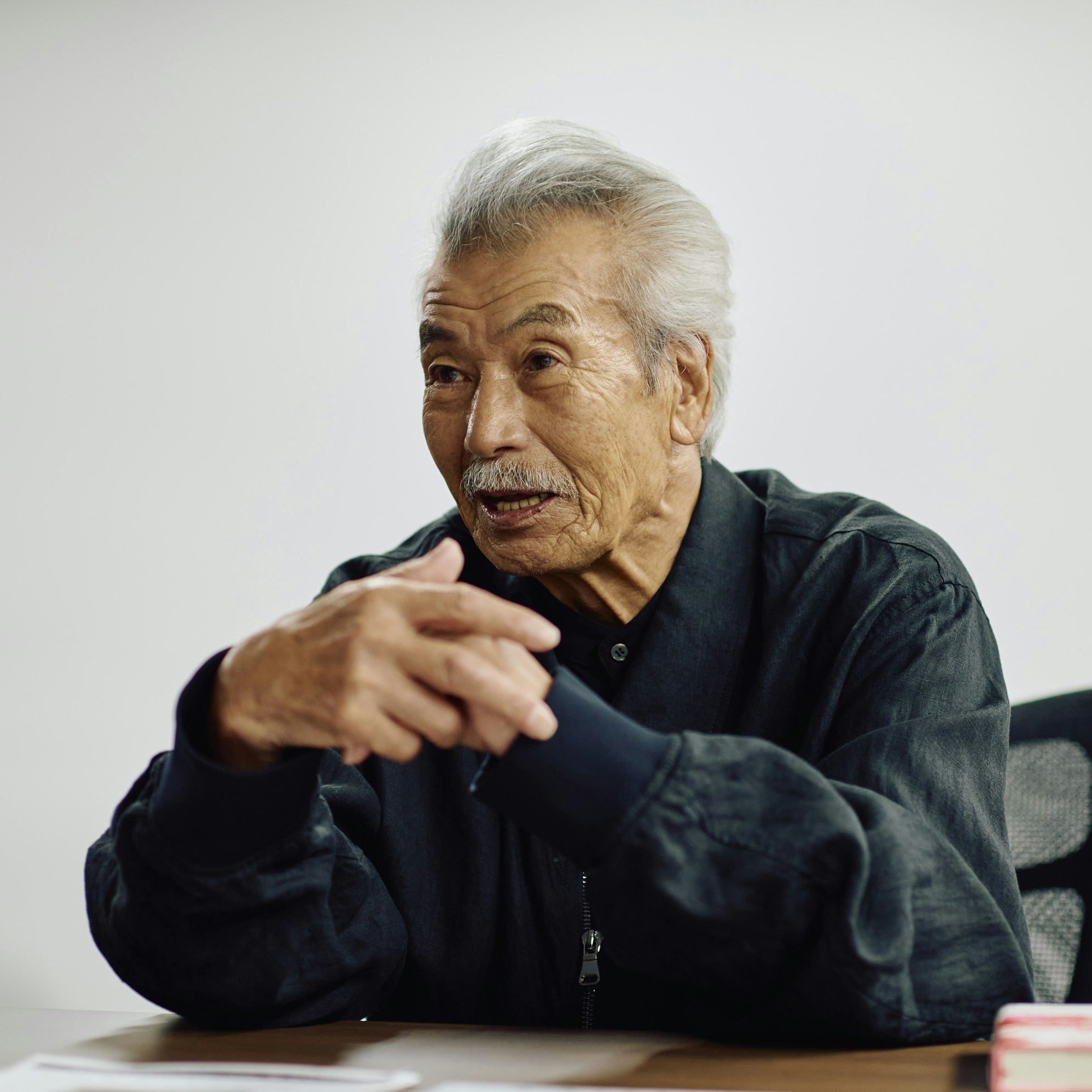

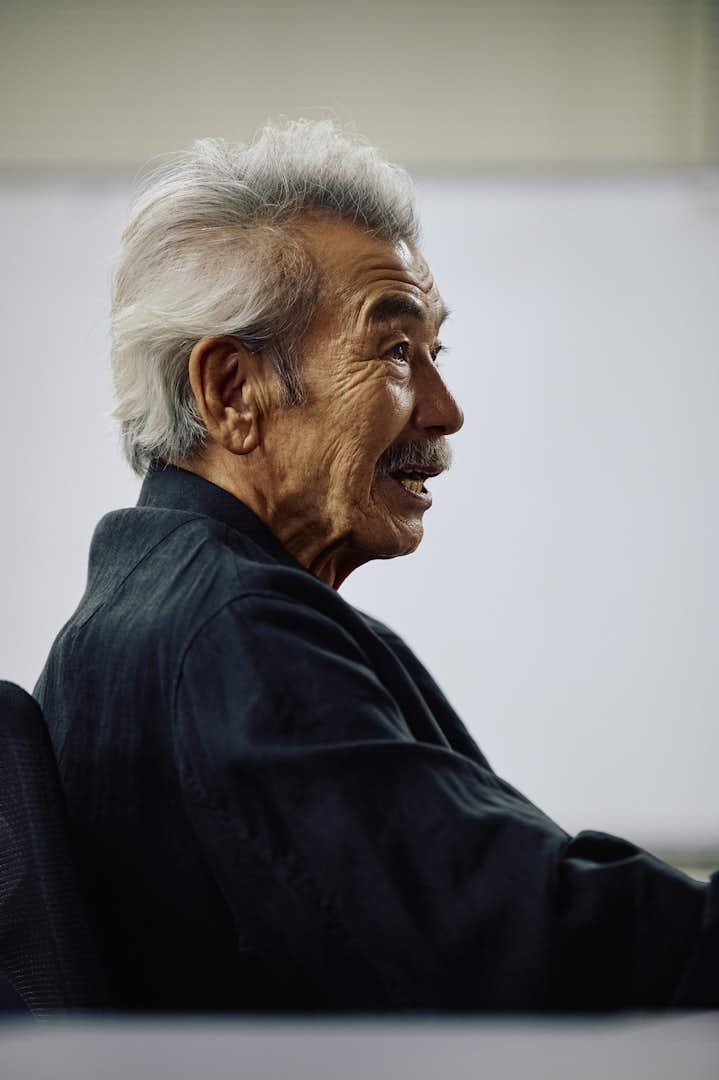

田中泯が語る、坂本龍一と「言葉」

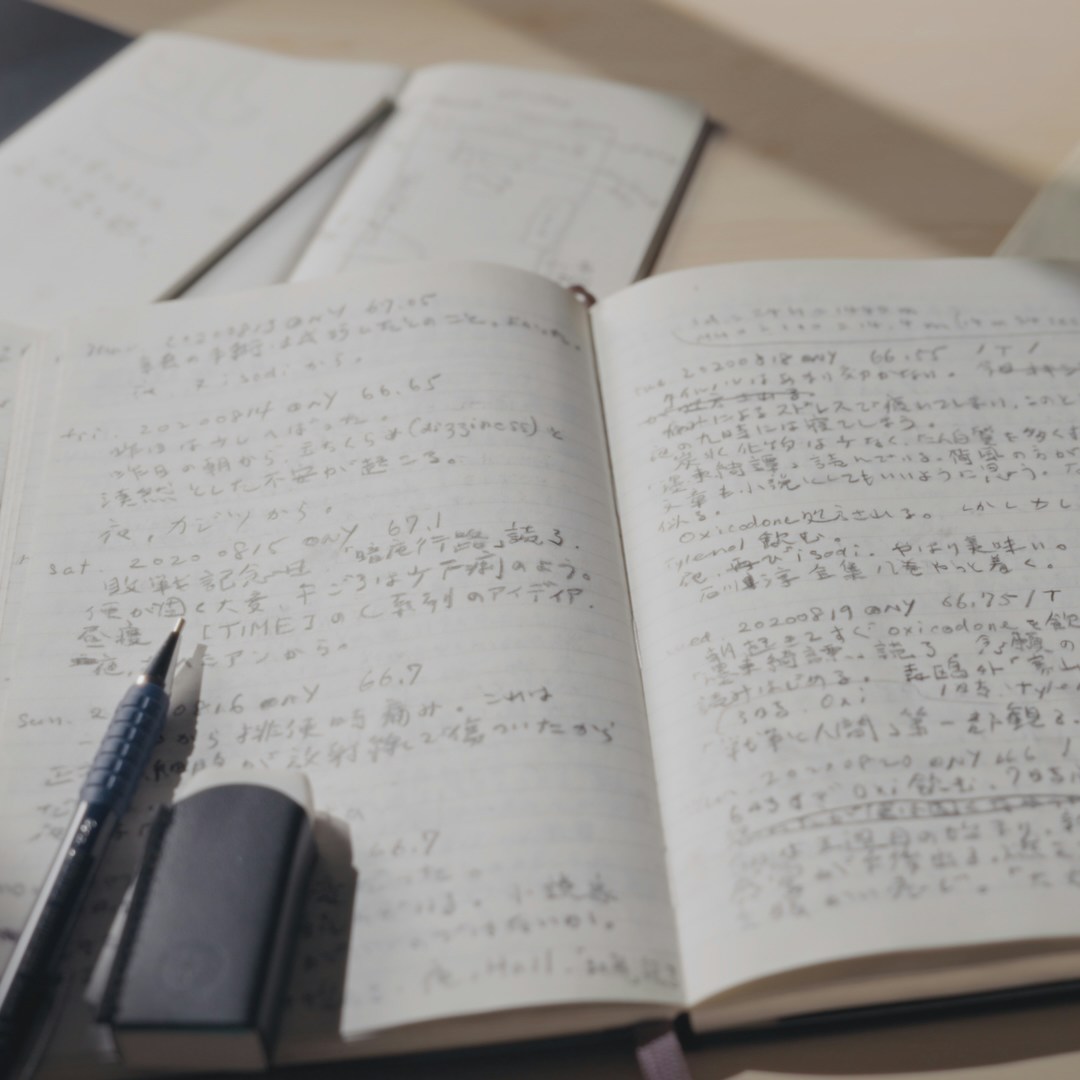

2023年3月に、この世を去った音楽家・坂本龍一。その晩年の闘病と創作の軌跡を日記とともに辿ったドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』が11月28日より公開。坂本と親交があり、この作品で坂本の日記を朗読した田中泯が、坂本龍一と「死」、そして「言葉」について語った。

幼少期からそばにあった「人の死」

──このドキュメンタリーは死を扱ったものでもあります。田中泯さんも踊りを通して「死」をテーマにしてきたことがおありかと思います。「死」についてどのように考えますか?

僕が生まれたのは終戦の年の3月でした。僕は子供の頃から相当死体を見ているはずなんですよね。人が死ぬのは歴然たる事実なのだということが、子供のころから死は頭にありました。そして、一生とは何か、大人とは何か、僕が大人なるとはどういうことなのか、という疑問も。

人間ひとりが、ひとり分の人生をまるで生かしてもらっているかのようにして送っていくこの世の中はいったいなんなのか。人間がほかの生き物と違うと思っているのであれば、このイマジネーションをなぜ働かせないで人間は生きることができるのか、というテーマはずっとあります。

──ご自身の踊りにおいても、「死」はテーマだということでしょうか。

そうですね。自分の時間と、それから踊りの時間をどういうふうに面白く見せるかということもあるし、「一生」という時間に私たちは何をかけているのかということを、踊りでは見せられるかもしれない。

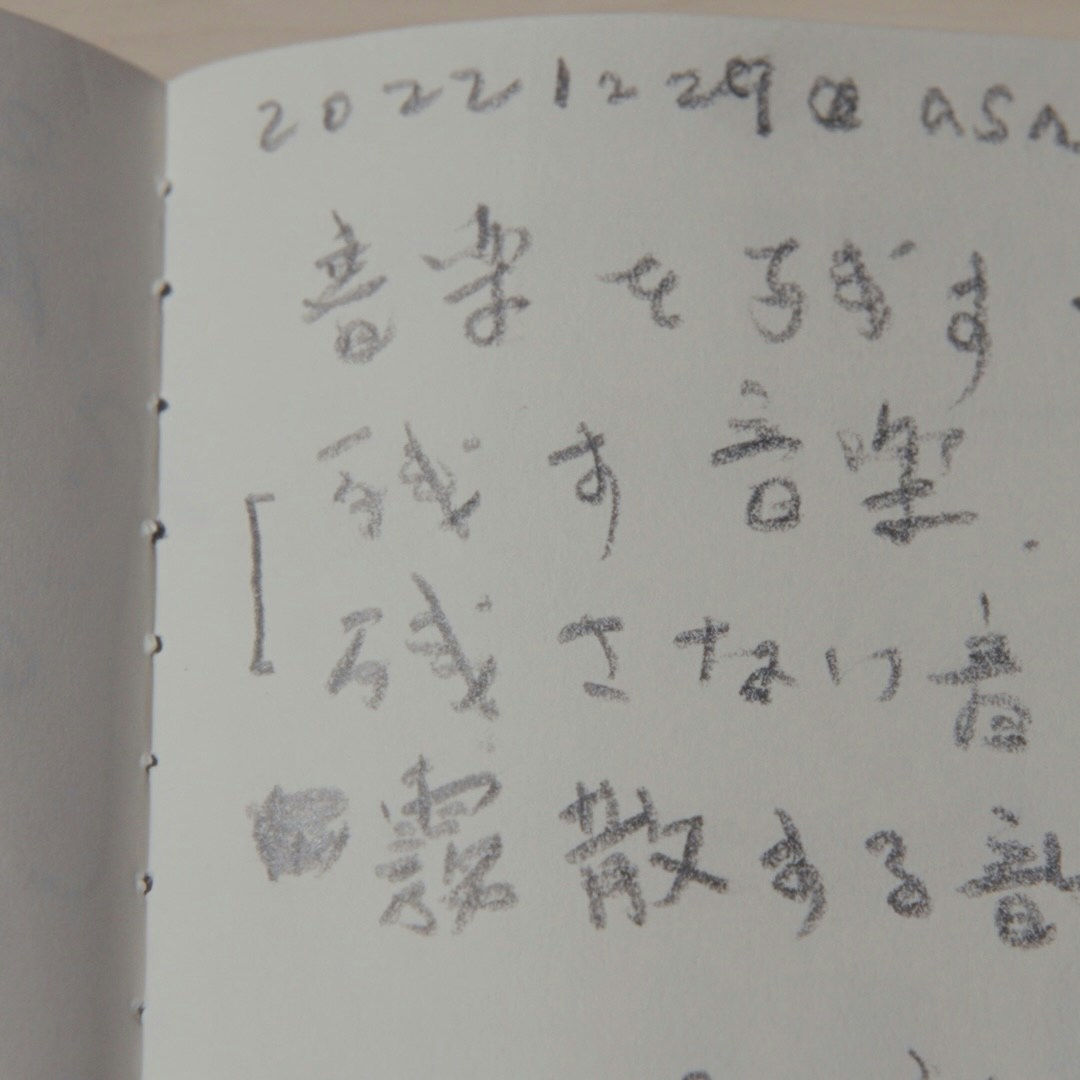

──本作では「日記」の書き手が亡くなっていることを前提に構成されています。朗読前に実際の「日記」も読まれたと伺っています。この朗読にはどのように対峙されましたか?

まず日記ということと文字にして残すということが彼にとってなんだったのかを考えましたね。僕自身でいうと、子供の頃から絶対に言葉を表現の対象として使う仕事は絶対にやらないぞと決めていましたから。

僕はやっぱり感覚のほうを信じようと思ったんです。そういう人になりたいと。結局、気が付いたら喋ることは好きじゃなくなりましたね。ただ、文字を読むのはすごく好きで、──もちろん押し付けがましいことを書いているものは投げちゃいますが──ずいぶん読んできました。

僕は記憶の方法が多分ほかの人たちと違っていて、言葉自体を記憶することはほとんどありません。いくら読んでも全部忘れていくんです。ただし、本当に僕にとって貴重なことを書いたものはちゃんと何かがカラダの中に残っている。ただ、その何かを具体的に説明することは絶対にできないのですが、「俺にとって大事なものである」というふうには言える。感覚の仲間入りをさせるということですね。

──しかし泯さんはずいぶんたくさん文章を書いてますよね。

どんなに脱線しても平気な書き方をしているんですよね(笑)。あと、嘘は一切つかないということ。僕は文章書きでもないし、どちらかというと踊りに近いポジションで言葉を使っているのかもしれませんね。