「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」(荏原 畠山美術館)レポート。時代を超えた数寄者の共演

白金台にある荏原 畠山美術館で、新館開館一周年記念展として「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」が開幕を迎えた。

昨年、杉本博司と榊田倫之が主宰する「新素材研究所」の手によってリニューアルし、名称も新たにオープンした白金台の荏原 畠山美術館。ここで、新館開館一周年記念展として「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」が開幕を迎えた。会期は12月14日まで。

同館はもともと「畠山記念館」として1964年10月に開館。能登国主畠山氏の後裔であり、荏原製作所の創設者でもある実業家・茶人の畠山一清(1881〜1971、号 即翁)が創設した美術館であり、茶道具を中心に、書画、陶磁、漆芸、能装束など、日本、中国、朝鮮の古美術品約1300件(うち国宝6件、重要文化財33件)が収蔵されている。

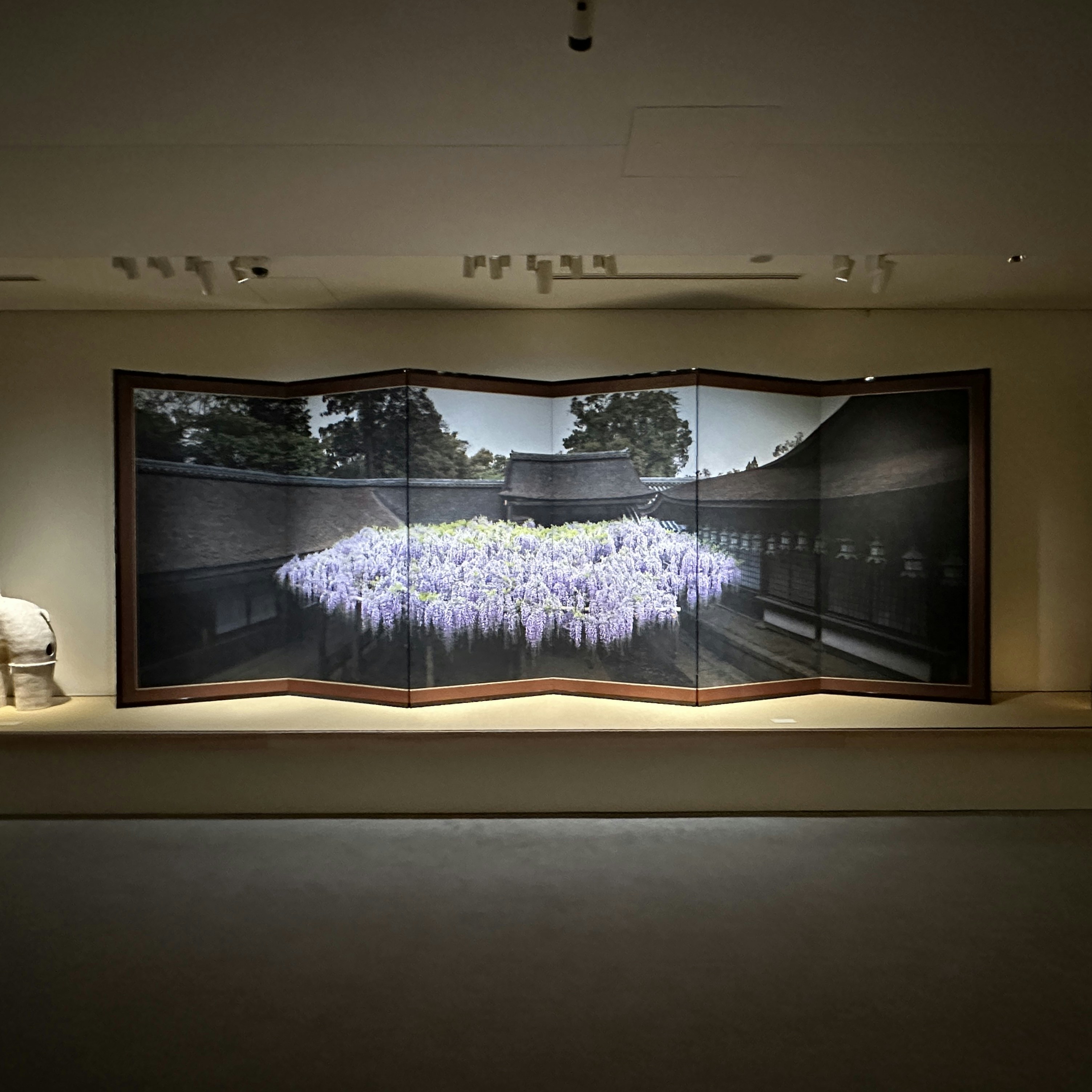

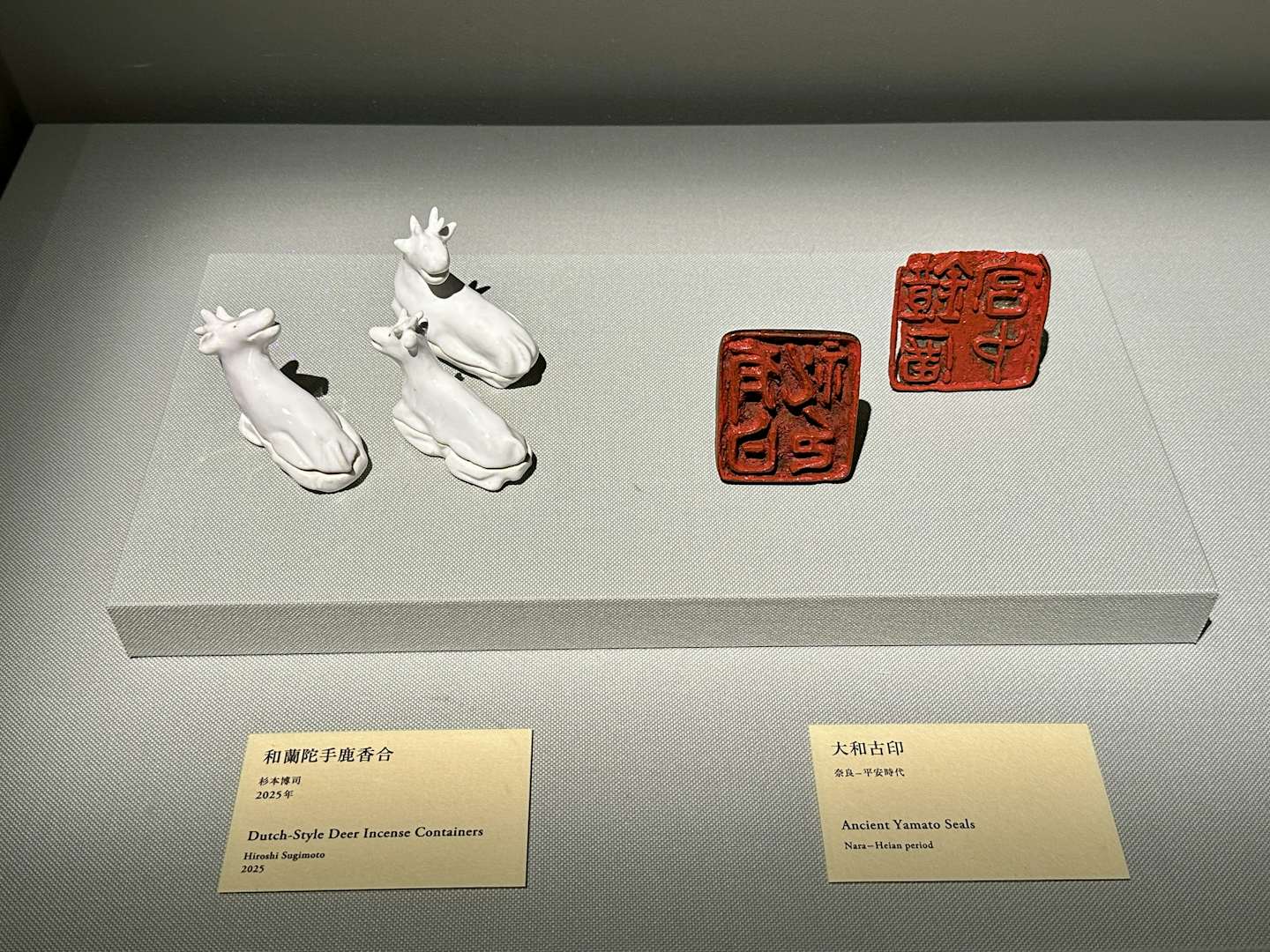

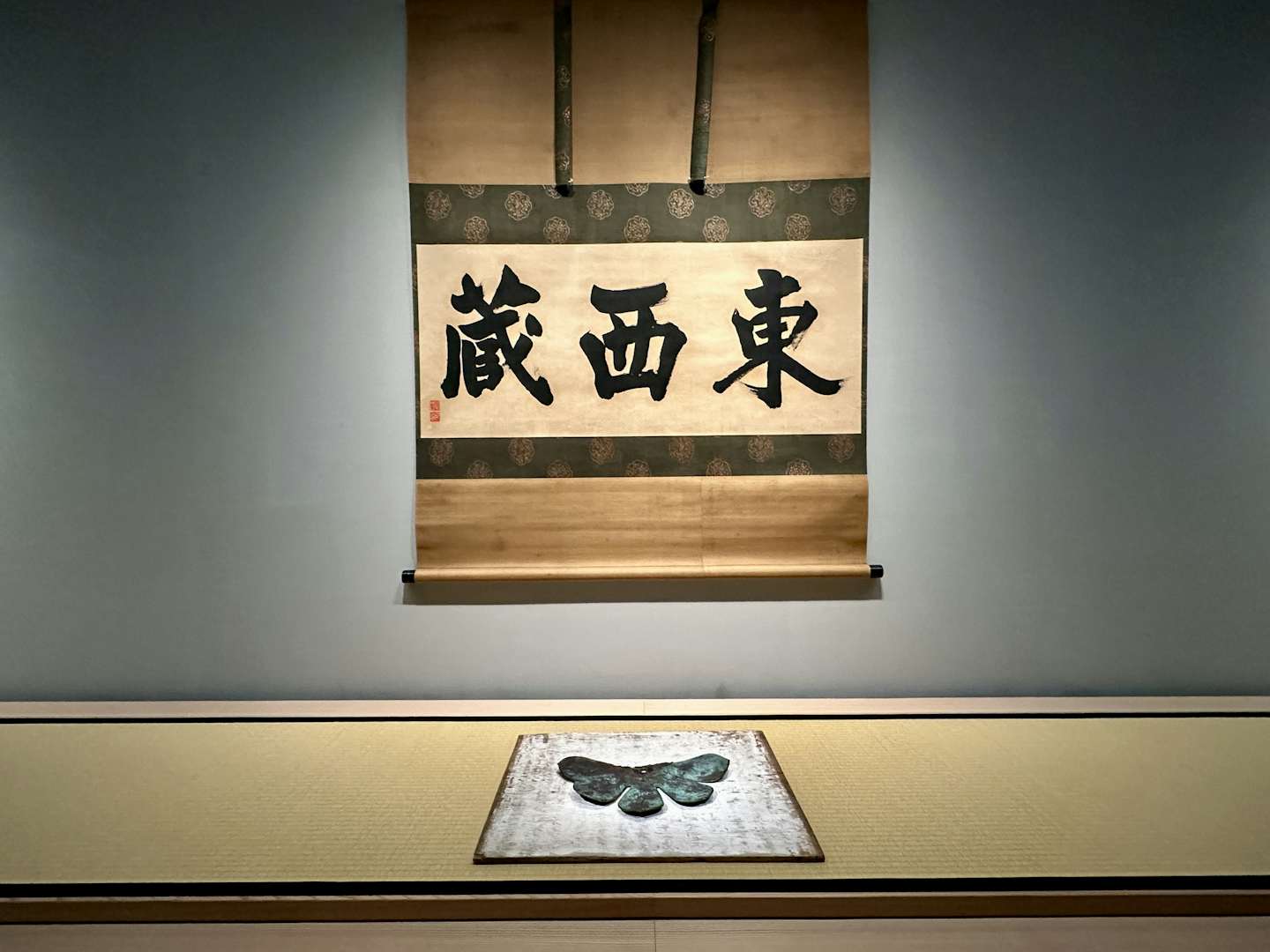

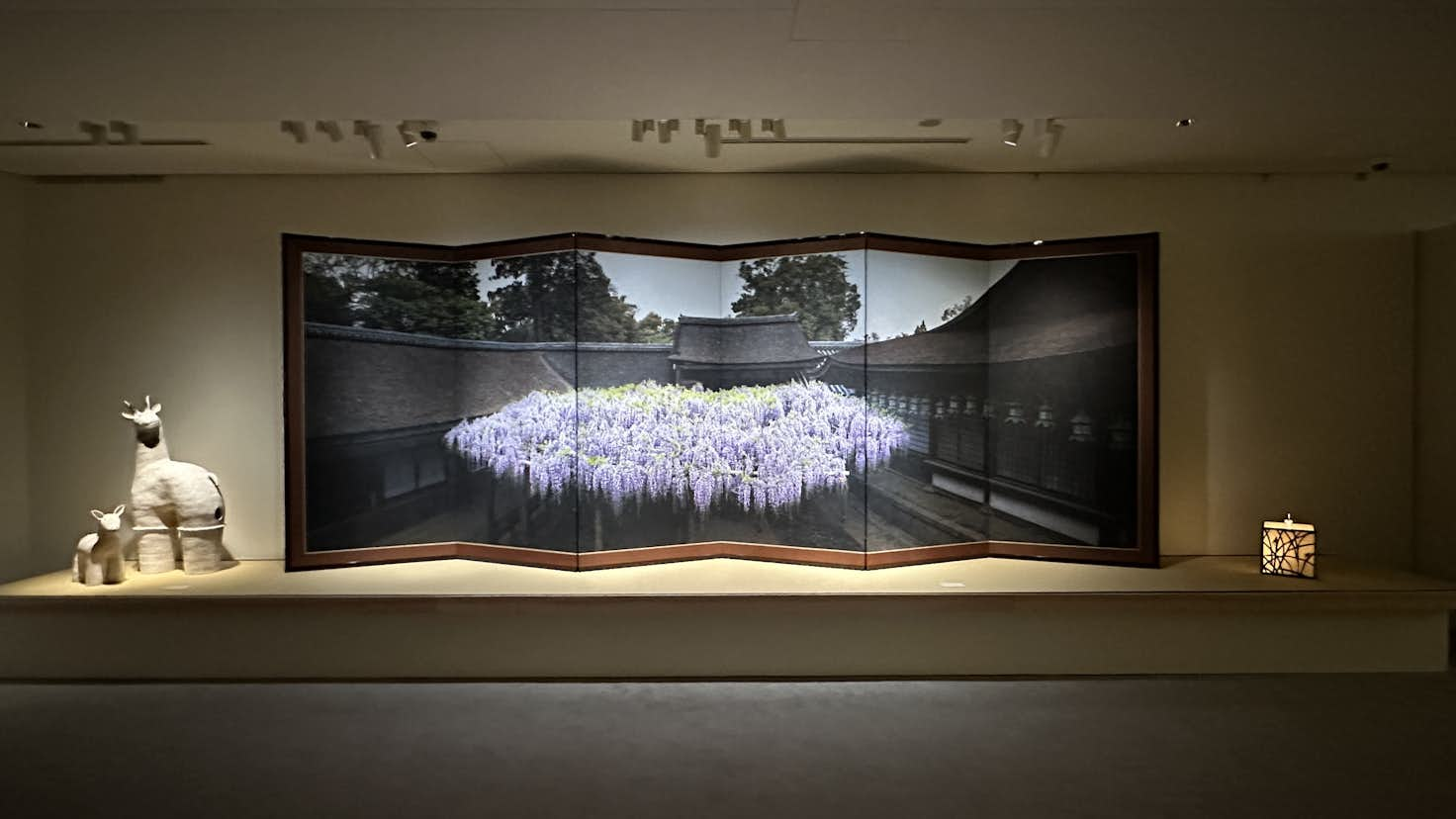

本展は、同館コレクションと杉本博司の作品およびそのコレクションで構成するものだ。