「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」(静嘉堂@丸の内)開幕レポート。本物を見て学ぼう、古典絵画のおもしろさ

東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で、古美術のなかの神仏や人の姿に注目する絵画の入門展「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」が開幕した。会期は9月23日まで。会場の様子をレポートする。

東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」が開幕した。会期は7月5日~9月23日まで。会場の様子をレポートする。担当は同館学芸員の藤田紗樹。

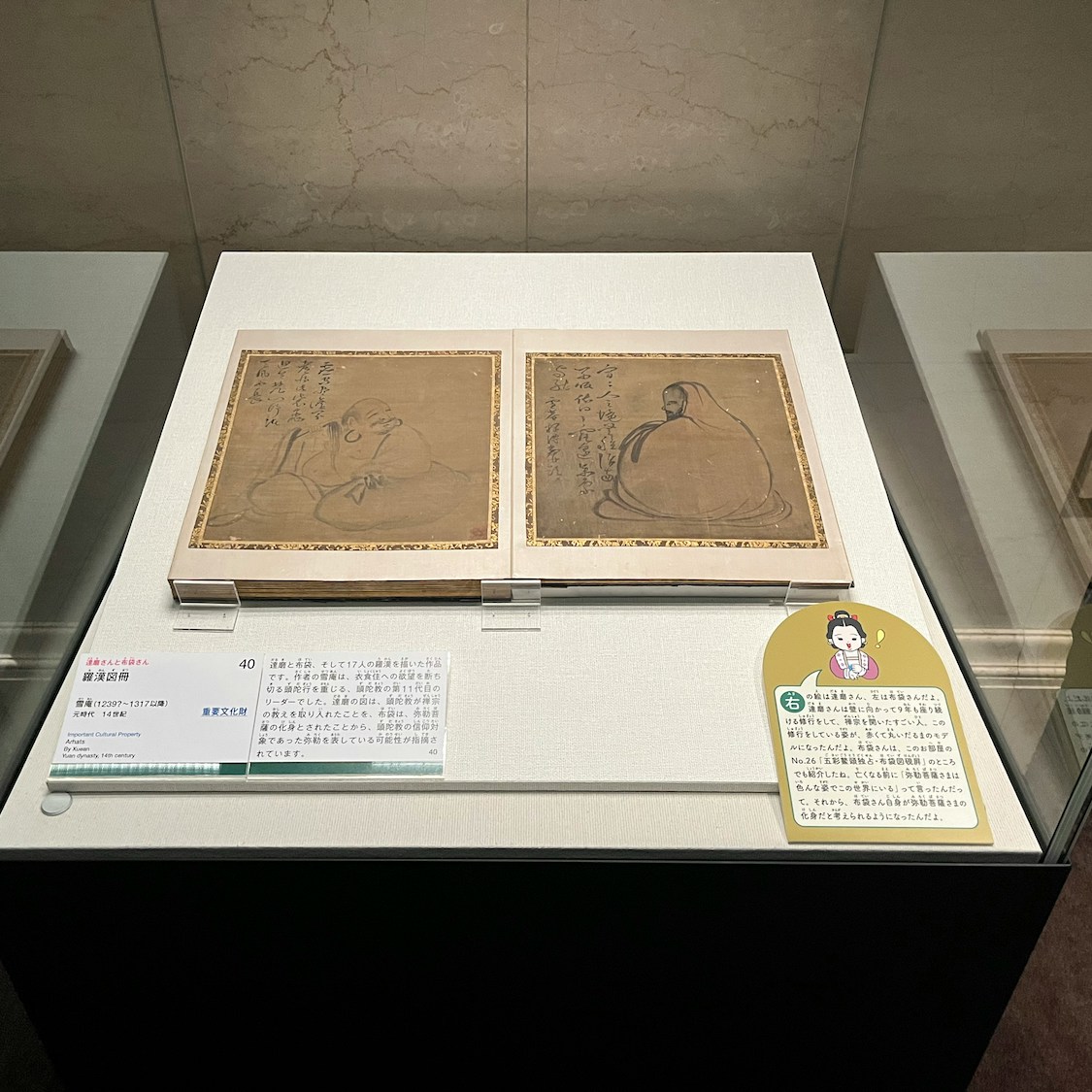

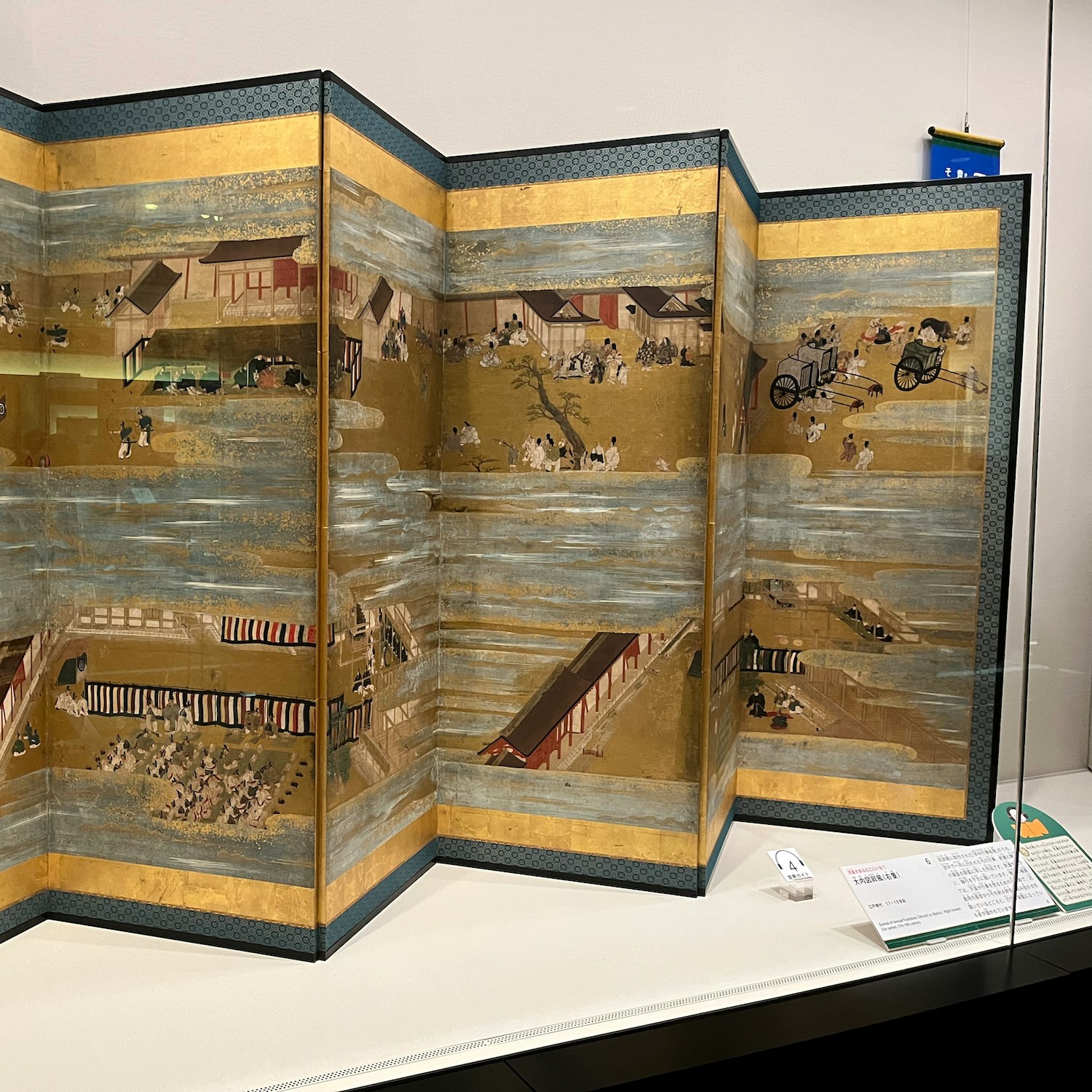

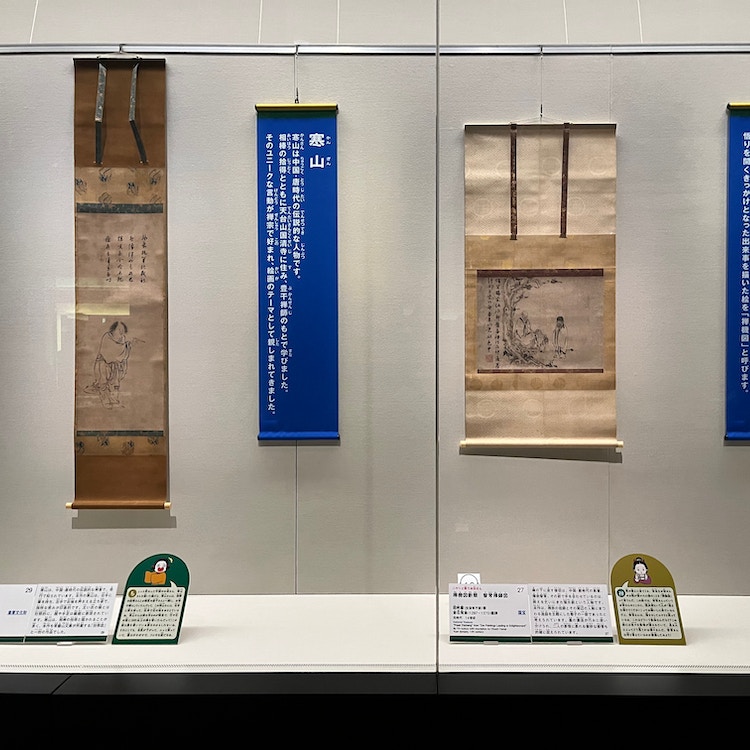

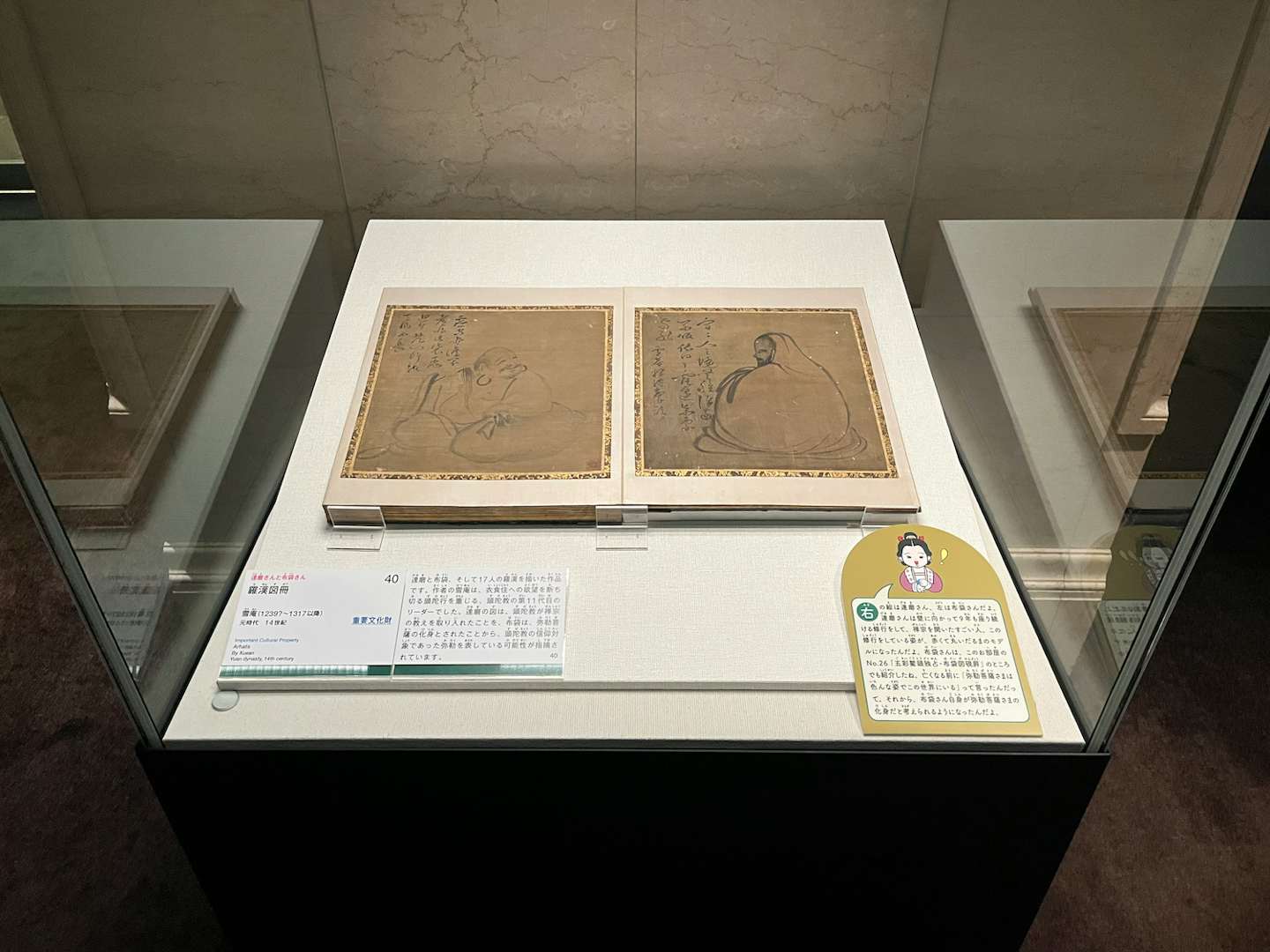

本展は、知識がなければなかなか意味を理解することができない、古美術のなかの神仏や人の姿に注目する絵画の入門展。 「この人は誰?」「このポーズの意味は?」「何をしているところ?」など、神仏と人物が表されるときの約束事や背景にあるストーリーをやさしくひも解きながら、貴重なコレクションとともに紹介する展覧会となっている。

会場は全3章構成で、各展示物にはイラストとともにわかりやすい解説が添えられており、またすべてを回ることでスタンプをもらえる「謎解きワークシート」も用意されるなど、夏休みの子供たちが鑑賞するにふさわしい展覧会が志向されている。