5回目となる「Art Collaboration Kyoto」が開幕。円熟のアートフェアで未知の作家に出会う喜び

5回目の開催となる「Art Collaboration Kyoto 2025」が国立京都国際会館で開幕した。会期は11月14日〜16日。会場の様子をレポートする。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

第5回となる「Art Collaboration Kyoto」(ACK)」が、国立京都国際会館で開催される。会期は11月14日〜16日。会場の様子をレポートする。

今年のACKには、昨年の69ギャラリーを上回る72のギャラリーが参加し過去最大数のギャラリーが参加。東京からはPARCELやGALLERY SIDE 2、space Unが初参加。海外からも多くのゲストギャラリーが初参加した。

タカ・イシイギャラリー(東京)はGalerie Martin Janda(ウィーン)と組み、メキシコ出身のマリオ・ガルシア・トレスとスロバキア出身のローマン・オンダックによる二人展を開催。オンダックが展示空間に設置した階段の手すりと、ガルシア・トレスによる金色の野球ボールを組み合わせたインスタレーションが注目を集めていた。

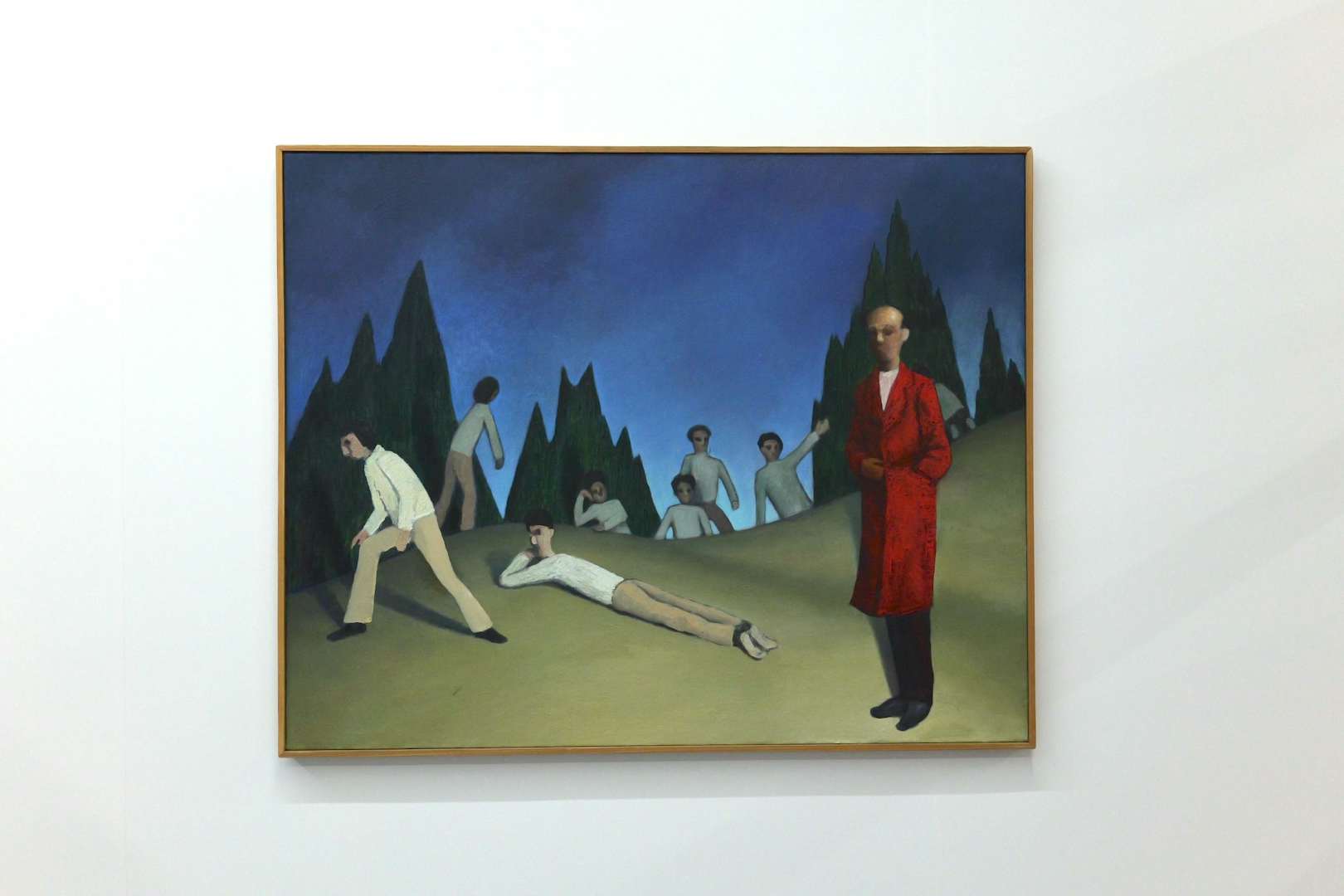

KAYOKOYUKI(東京)はニューヨークのChapter NYと組んだ。KAYOKOYUKIが出品した吉村宗浩は兵庫県を拠点とする画家だ。モチーフはオーソドックスな肖像や風景だが、漫画家・つげ義春からの影響もあるというその作品にはどこか不穏さも感じられる。光源の表現や独特の人物配置など、高い技量を感じさせる吉村の作品に呼応するように、日常のなかの不気味さや幻想性を描き出すChapter NYのウィラ・ナサティアの作品が存在感を放っていた。

Takuro Someya Contemporary Art(東京)とTKG+(台北)のブースでは、大山エンリコイサムとジャム・ウー(吳耿禎)の作品が並ぶ。過去の人物イメージのうえに「クイックターン・ストラクチャー」を重ねることで身体や時間を浮き上がらせる大山の作品と、紙や布、刺繍を切り、縫い、織り込むことでその時間そのものを作品に体現するウーの作品が、空間を構成していた。

WAITINGROOM(東京)とMANGROVEGALLERY(深圳)では、前者が土取郁香と川内理香子を、後者がHou Yijieを紹介。現在、黒部市美術館で個展を行っている川内は、平面のみならず天然石を使った立体的なドローイングにも取り組んでいる。本展では川内が石の形状や色調と対話しながらつくり上げた本作が、独特の空気感を醸し出すYijieの絵画と共鳴する。

TARO NASU(東京)はグラッドストーンギャラリー(ニューヨーク)と組んでブースを構築。展示空間の中央には、岡山芸術交流2023の廃プールに巨大なぬいぐるみを出現させたことで大きなインパクトを残した、グラッドストーンに所属するプレシャス・オコヨモンの小作がぶら下がる。壁面にはTARO NASUを代表する作家のひとり、ライアン・ガンダーによるキャンバス面が変動する平面作品が展示されている。

アフリカ系の現代美術作品を扱うspace Un(東京)はRetro Africa (アブジャ)とブースを出展。昨今、マーケットの評価が高まる、セネガルのアーティスト、セリニュ・ンバイエ・カマラは1948年生まれ。同国の現代美術家の草分けであり、国立の美術学校でも多くの後進を育てたアーティストだ。ほかにもマイルズ・イグウェブイケをはじめ、欧米の文脈とは異なる、同国ならではの作品が目を引く。

Satoko Oe Contemporary(東京)はジョージアのトビリシにあるGallery Artbeatと出展。子供の頃から親しみをもっていたものを静物としてならべ、繰り返し視点やスケールを変えながら描く鹿野震一郎の作品は、日常の空間の多様性を感じさせてくれる。いっぽうのトビリシのタモ・ジュゲリもまた、大小様々なキャンバスに静物を描くが、一見すると何がモチーフになっているのかわからない。複雑な配色と入り乱れるパースが対象の存在の豊かさを伝えてくれる。

無人島プロダクション(東京)はROH(ジャカルタ)と共同で八木良太とマルト・アルディの作品を展示。身近な道具や既製品を素材とし、その用途や意味を再構築する両作家の作品は、視覚のみならず聴覚にも訴えかける。

PARCEL(東京)とTHE SHOPHOUSE(香港)のブースでは、絵画とセラミックを軸に、ジョセフ・ジョーンズ、マサミツ、スティーブ・ハリソン、橋本知成の4名のアーティストを紹介。橋本の金属的な表面が現れた陶作品と、都市の色彩を独特の構図で表現するマサミツのここでしかない共演が楽しめる。

ほかにも、京都にゆかりのある作家を紹介する「キョウトミーティング」では、京都にゆかりのある国内外のアーティストや作品を紹介。国際性と地域性が交差する展示空間が創出されている。

さらに「パブリックプログラム」のキュレーションには、ドイツを拠点に国際的に活動するマーティン・ゲルマンと、日本在住でアジア各地のアーティストやインスティテューションと連携してきた木村こころが参加。「シンビオーシス:アート、そして共に生きる世界」をキュレトリアルテーマとし、多様な視点や知の交差によって共生の可能性を探っている。

また、アーティスト支援の取り組みも今年から拡充された。2023年から継続している「Pommery Prize Kyoto」に加え、2024年にタイで設立されたオルタナティブスペース「バンコク・クンストハレ」と連携し、出展アーティストにバンコクでの滞在制作の機会を提供する新プログラム「Bangkok Collaborate Kyoto Fellowship(BCK Fellowship)」が始動した。

5年目を迎え、秋の京都のアートイベントとしてさらに存在感を増すArt Collaboration Kyoto。本フェアでしか出会えないアーティストの作品の数々を、ぜひこの機会に楽しんでもらいたい。