「小林徳三郎」(東京ステーションギャラリー)開幕レポート。知られざる画業を紐解き、再発見への一歩を踏み出す

東京ステーションギャラリーで、洋画家・小林徳三郎の初となる回顧展が開幕した。会期は2026年1月18日まで。

東京駅直結の東京ステーションギャラリーで、洋画家・小林徳三郎(1884~1949)の初となる回顧展が開幕した。会期は2026年1月18日まで。担当学芸員は田中晴子(東京ステーションギャラリー 学芸員)。

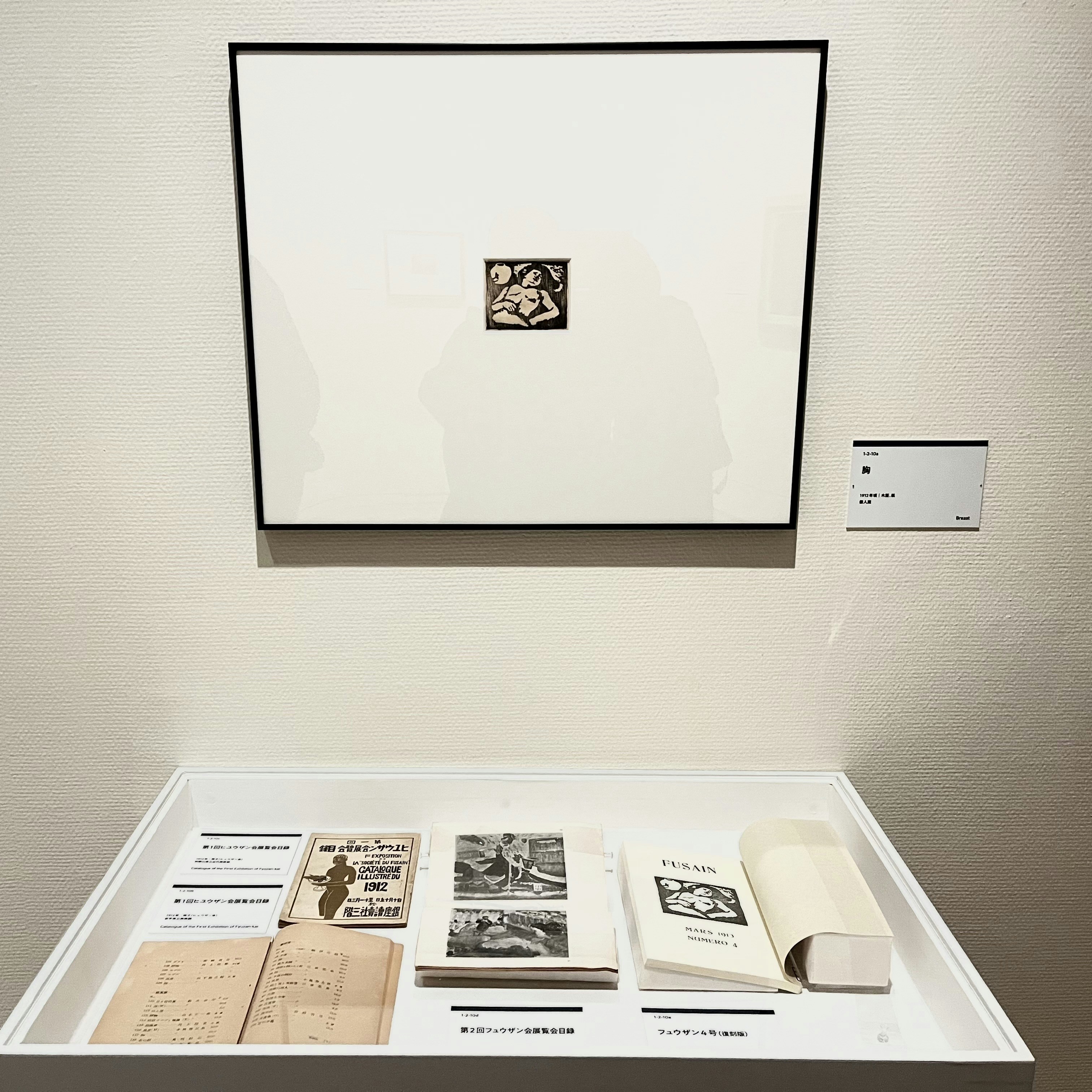

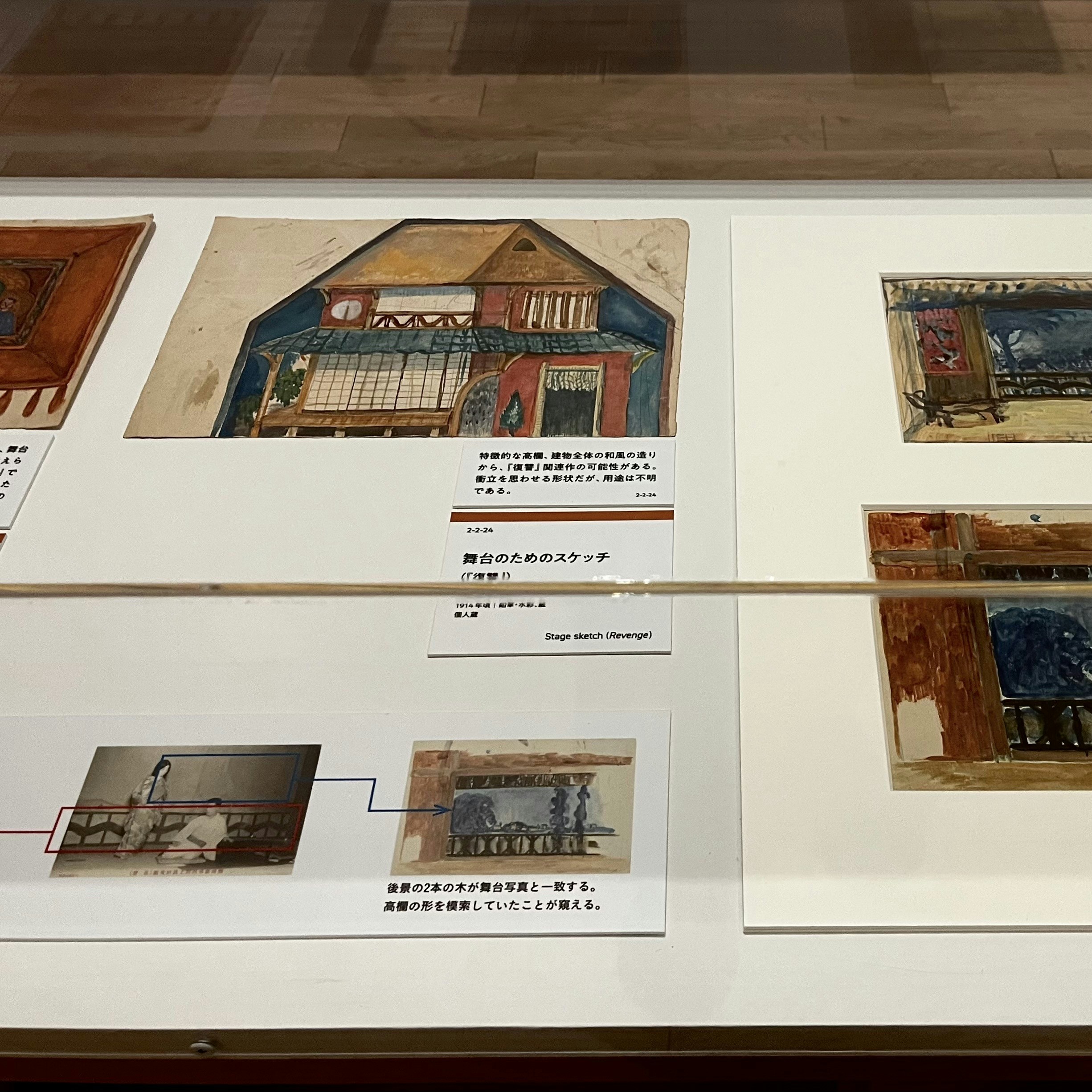

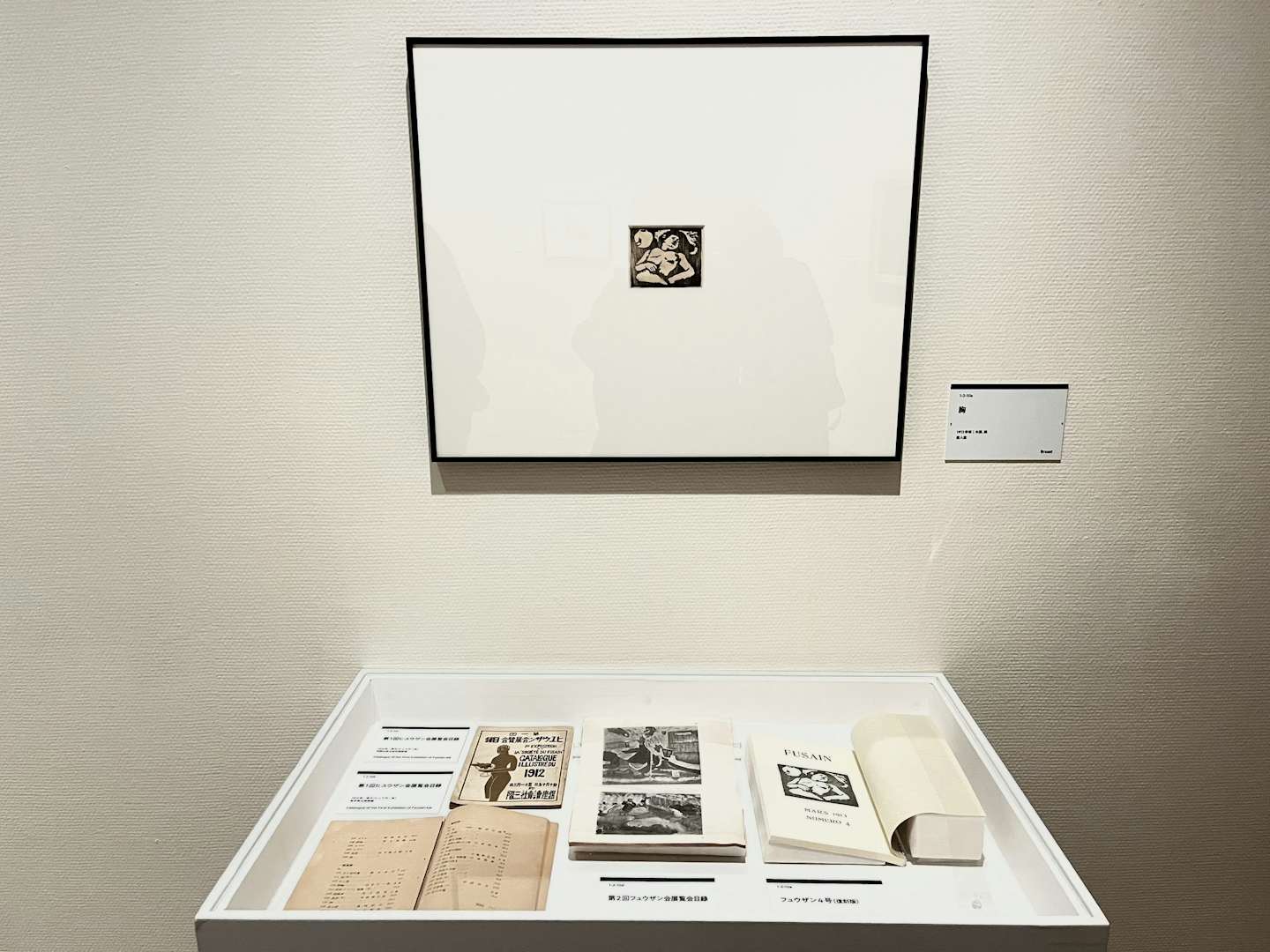

小林は1909年に東京美術学校を卒業後、若手による先鋭的な絵画運動として知られる「フュウザン会」に参加し、雑誌『奇蹟』の準同人として出版活動にも携わった。また、劇団「芸術座」の舞台装飾も担当。洋画家としては院展や円鳥会展に出品し、23年からは春陽展を中心に活動を展開した。40代半ば以降は子供たちをモデルにした作品を多く手がけ、明るい色調の静物などにも挑戦。晩年は江の浦(沼津市)などの自然風景を描き、死の直前まで精力的に制作を続けた。

約300点におよぶ作品と資料を4章構成で紹介する本展では、これまで一般に触れられる機会の少なかった小林の画業を取り上げ、その再評価を試みている。会場では、小林の作品に加え、親交のあった眞田久吉、萬鐵五郎、木村荘八、硲伊之助らの作品もあわせて展示している。