三連休に見たい展覧会ベスト18。笹本晃、岡山芸術交流、千葉国際芸術祭にミナ・ペルホネンまで

今週閉幕する/開幕した展覧会のなかから、とくに注目したいものをピックアップしてお届け。なお、最新情報は各館公式サイトを参照してほしい。

もうすぐ閉幕

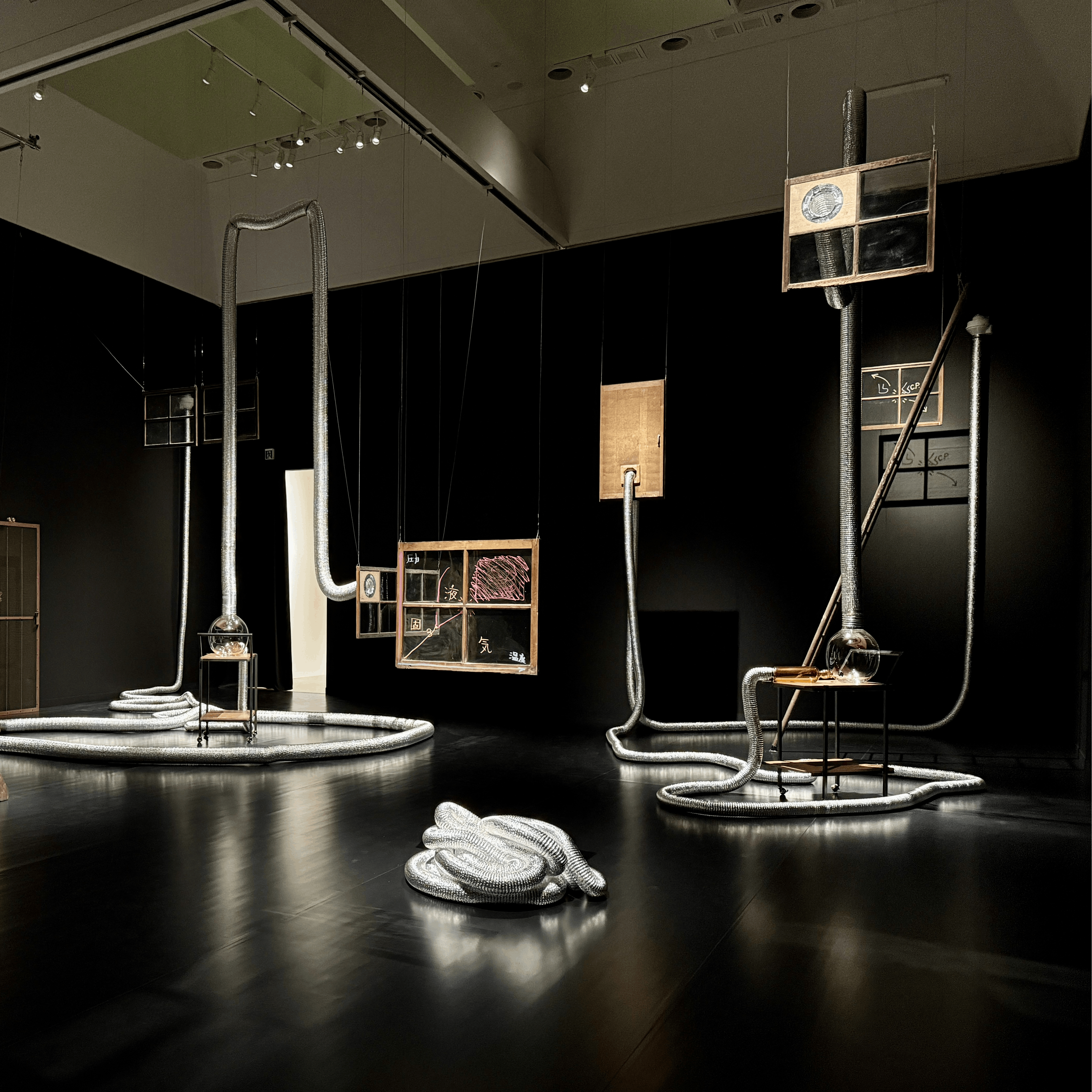

「笹本晃 ラボラトリー」(東京都現代美術館)

東京・清澄白河の東京都現代美術館で2000 年代半ばより、パフォーマンス、ダンス、インスタレーション、映像など、自身のアイディアを伝えるのに必要なメディアを横断的にもちいた作品を手がけてきた笹本晃の個展「笹本晃 ラボラトリー」が11月24日まで開催されている。会場レポートはこちら。

本展タイトルの「ラボラトリー」は、実験、演習あるいは研究のための空間を指す。鑑賞者が、美術館のホワイトキューブ内で笹本とその作品の生態を観察し検証する機会という意味あいとともに、この世界で起きる大小さまざまな現象について、注意深く観察し、分析しようと試みる、笹本の視点を示唆している。

本展では初期のパフォーマンス/インスタレーションの代表作から、造形物自体のキネティックな要素が強まる最新作まで、独自の実践をかさねてきた笹本の異才とその作品を、動的に検証している。

会期:2025年8月23日~11月24日

会場:東京都現代美術館

住所:東京都江東区三好4-1-1

電話:03-5245-4111

開館時間:10:00~18:00(8・9月の金は〜21:00) (展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日:月(11月24日は開館)

観覧料:一般 1500円 / 大学生・専門学校生・65 歳以上 1000円 / 中高生 600円 / 小学生以下 無料

開館30周年記念展「日常のコレオ」(東京都現代美術館)

東京都現代美術館で「開館30周年記念展 日常のコレオ」が開催されている。会期は11月24日まで。会場レポートはこちら。

本展は、アーティスト、鑑賞者とともに、現代美術を通してこれからの社会を多角的に思考するプラットフォームの構築を目指し、作品展示のみならず、鑑賞者の参加と対話を伴うパフォーマンスやワークショップも数多く展開する。

本展では、ジェンダー規範にもとづく家庭から美術館のような制度的空間、ムンバイや沖縄などの都市空間に至るまで、異なる場所における人々の営みや身振りに着目し、変容をもたらす主体性の現れを探求。本展覧会は、人々の日常を織りなす場所に内在する文化的、政治的、経済的諸力の相互作用を掘り下げながら、しばしば社会構造に組み込まれた見えない暴力や抑圧の力学を可視化し、その影響を浮き彫りする。同時に、そこに生きる人々の経験、記憶、切望に光をあて、従属を拒み逸脱する抵抗の身振りと、それを生み出す創造性やユーモアについての洞察を与えるだろう。

会期:2025年8月23日~11月24日

会場:東京都現代美術館

住所:東京都江東区三好4-1-1

電話:03-5245-4111

開館時間:10:00~18:00(8月、9月の金は〜21:00) (展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日:月(11月24日は開館)

観覧料:一般 2100円 / 大学生・専門学校生・65 歳以上 1100円 / 中高生 500円 / 小学生以下 無料

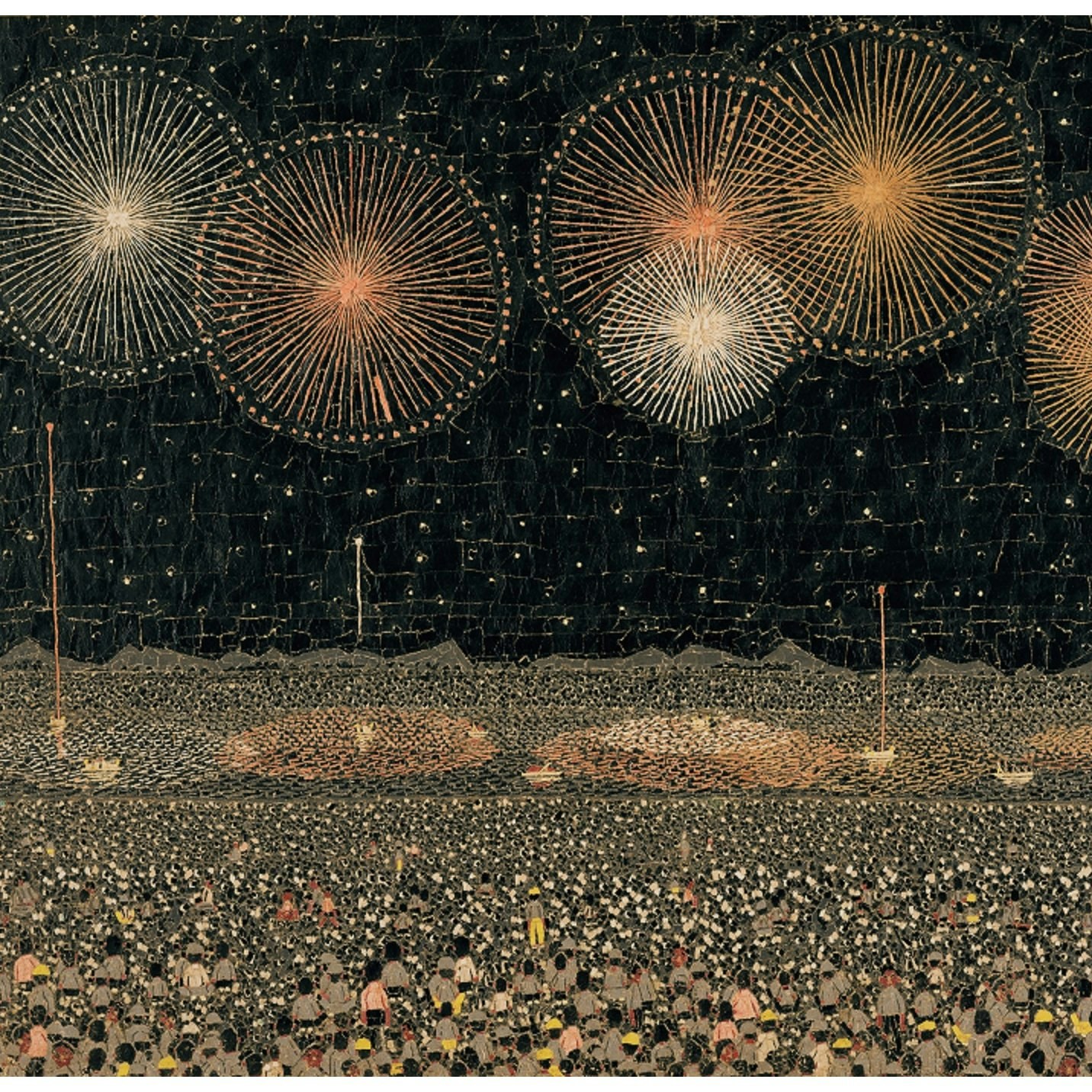

「岡山芸術交流 2025 The Parks of Aomame 青豆の公園」

岡山城・岡山後楽園周辺エリアの様々な歴史文化施設で「岡山芸術交流 2025 The Parks of Aomame 青豆の公園」が11月24日まで開催されている。会場レポートはこちら。

アーティスティック・ディレクターのフィリップ・パレーノにより提唱されたタイトル「The Parks of Aomame 青豆の公園」は、村上春樹『1Q84』の登場人物・青豆にインスピレーションをうけたもの。

世界11ヶ国から選ばれた30組のアーティスト、建築家、音楽家、思想家たちによる「ギルド」が、歴史と都市景観を編集し、街そのものをアートとして再定義する。それにより、今年の岡山芸術交流は屋外だけでなく屋内会場も含めすべて無料となり、誰もが気軽に体験できる開かれた芸術祭となっている。

会期:2025年9月26日~11月24日

会場:岡山城・岡山後楽園周辺エリア 各会場

開館時間:9:00~17:00 ※詳細は公式ウェブサイトを要確認

観覧料:無料