「つぐ minä perhonen」(世田谷美術館)開幕レポート。ミナ ペルホネンのなかにある様々な「つぐ」とは?

世田谷美術館で、ファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」の創設30周年を記念する展覧会「つぐ minä perhonen」展が開幕した。

1995年に設立以降、高い人気を誇るファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」。その創設30周年を記念する展覧会「つぐ minä perhonen」が、世田谷美術館で幕を開けた。

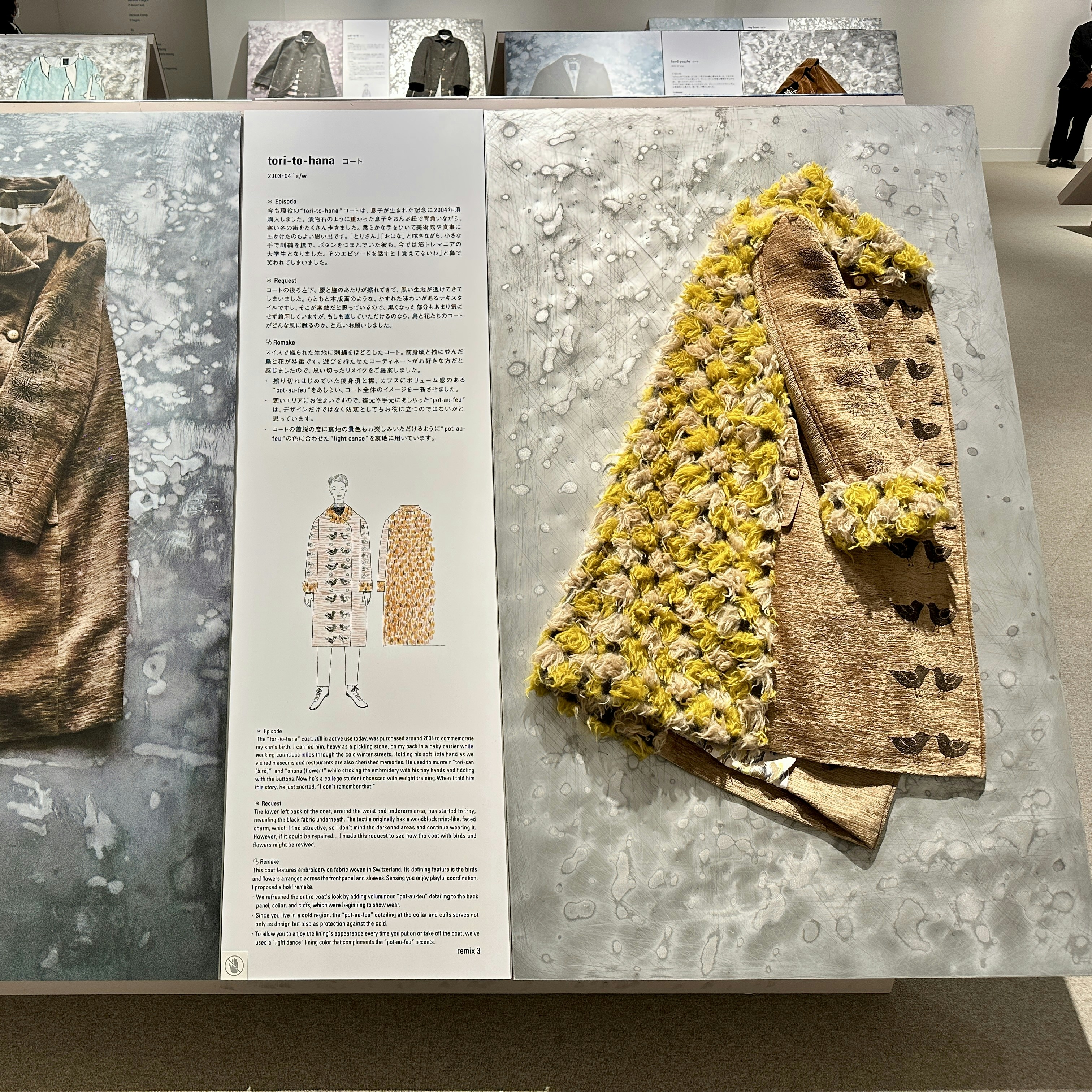

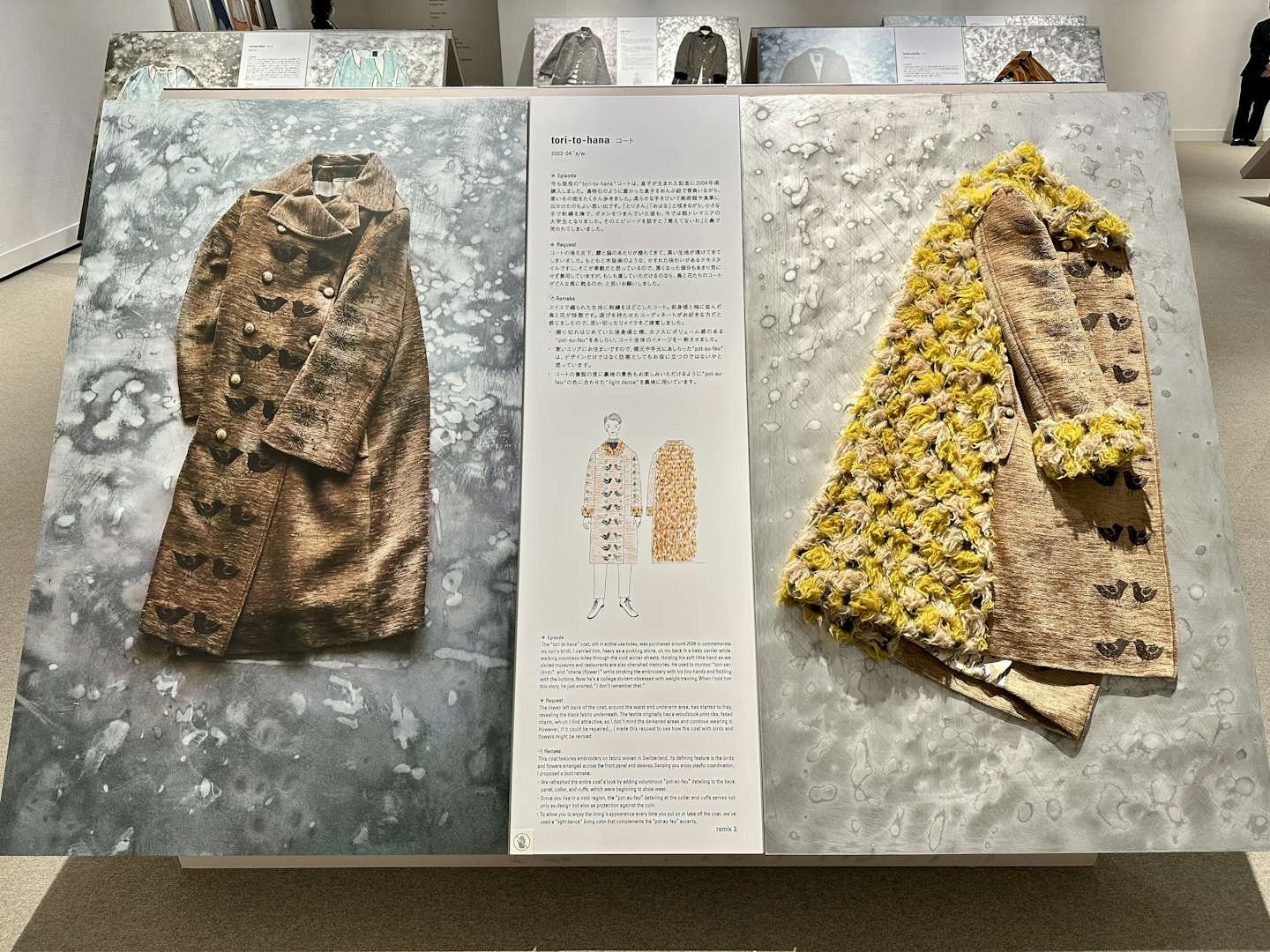

皆川明が設立したミナ ペルホネン。そのブランド名はフィンランド語で「minä」=「私」、「perhonen 」=「ちょうちょ」を意味するものだ。ファッションを中心にしながらも、インテリアや陶器など多分野へ展開し、日常に長く寄り添うデザインを提案してきた。

2019年からは、東京都現代美術館を皮切りに「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展が全国・海外で巡回開催されたことは記憶に新しい。その次なる展開となった本展は、創設30周年を迎えた節目に開催されるものである。

皆川は開催に際し、「『つづく展』はブランドの継続性を紹介するものだったが、『つぐ』展はデザイン一つひとつが次へ派生したり、新しい開発に向かうこと、つまりデザインが継がれること、様々な『つぐ』がデザインのなかにあることをお伝えするものだ」と語る。