「オランダ×千葉 撮る、物語るーサラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴」(千葉県立美術館)開幕レポート。知られざる千葉とオランダの関係を写真から紐解く

千葉市の千葉県立美術館で千葉とオランダの関係を軸に展開される展覧会「オランダ×千葉 撮る、物語るーサラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴」が開幕した。会期は2026年1月18日まで。

千葉市の千葉県立美術館で「オランダ×千葉 撮る、物語るーサラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴」が開幕した。会期は2026年1月18日まで。

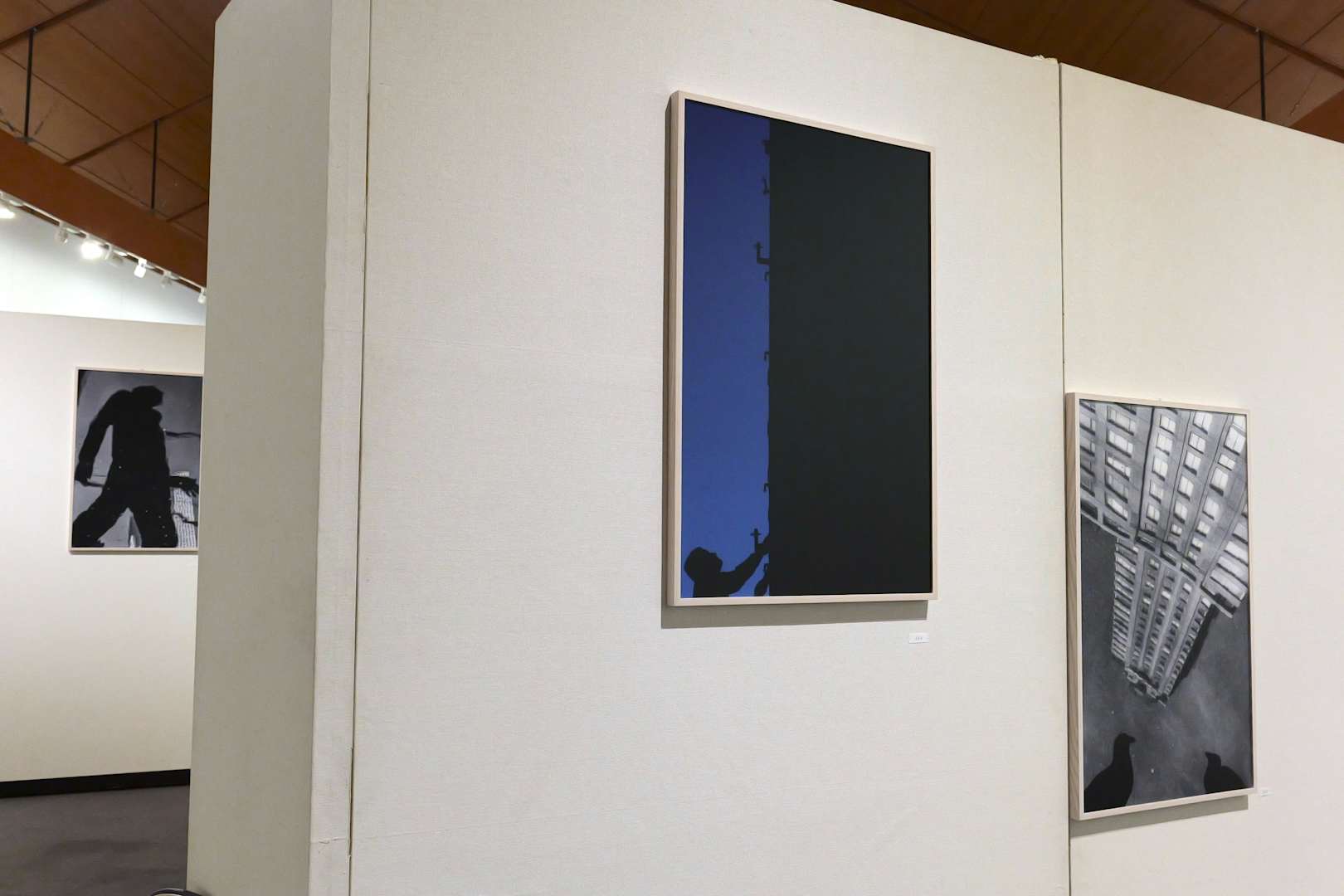

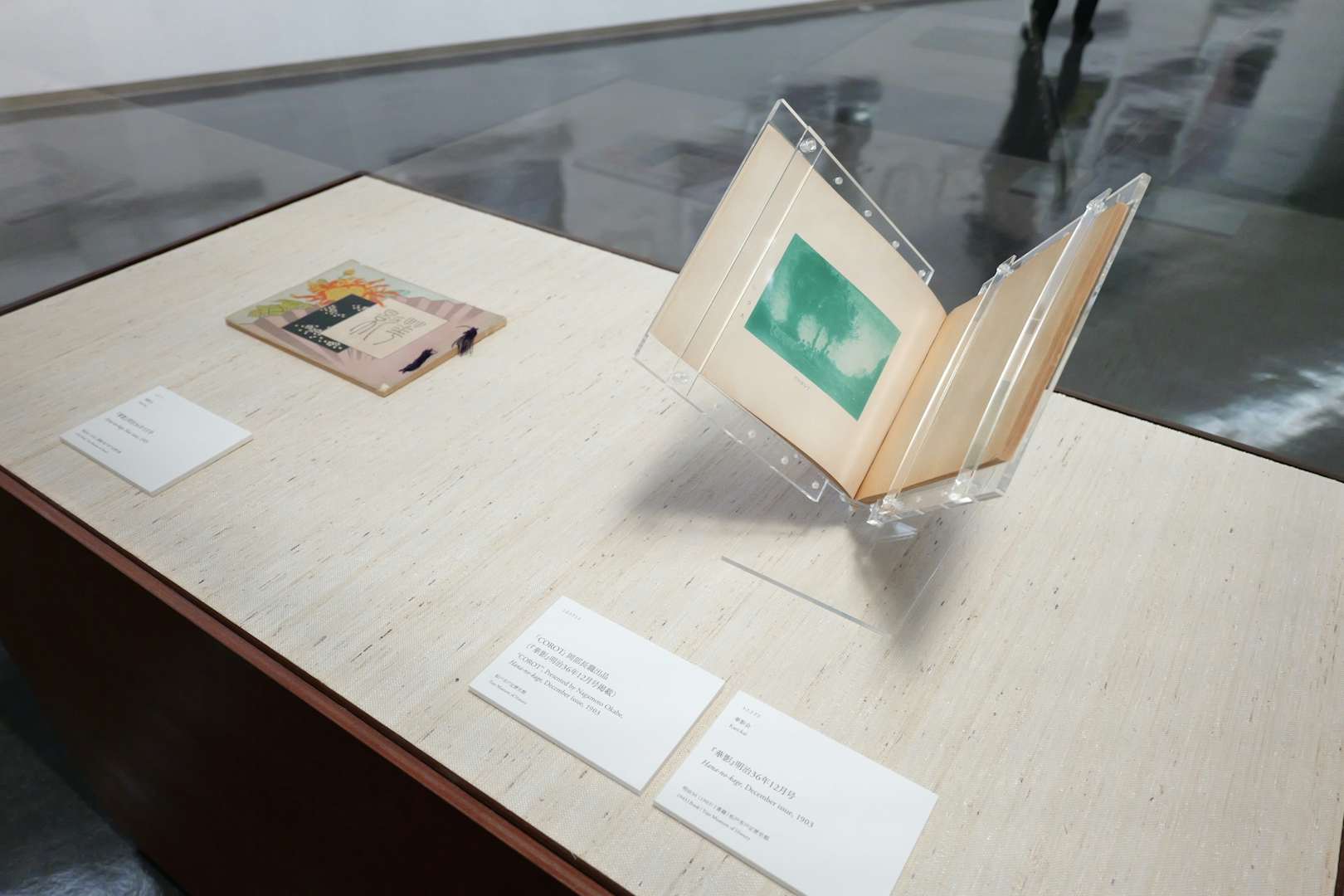

江戸時代に佐倉藩が蘭学を奨励して以降、千葉県はオランダとの交流を重視してきたという。本展はオランダにまつわる2つの要素で構成されている。まずは、写真家・小説家として千葉を拠点に活動する清水裕貴が、オランダにゆかりのある千葉の歴史に注目し、そのリサーチを自作の写真とともに、古写真や美術館所蔵の絵画コレクションも含めて紹介するセクション。そしてオランダ出身の若手写真家、サラ・ファン・ライとダヴィット・ファン・デル・レーウの作品を日本で初めて紹介するセクションだ。