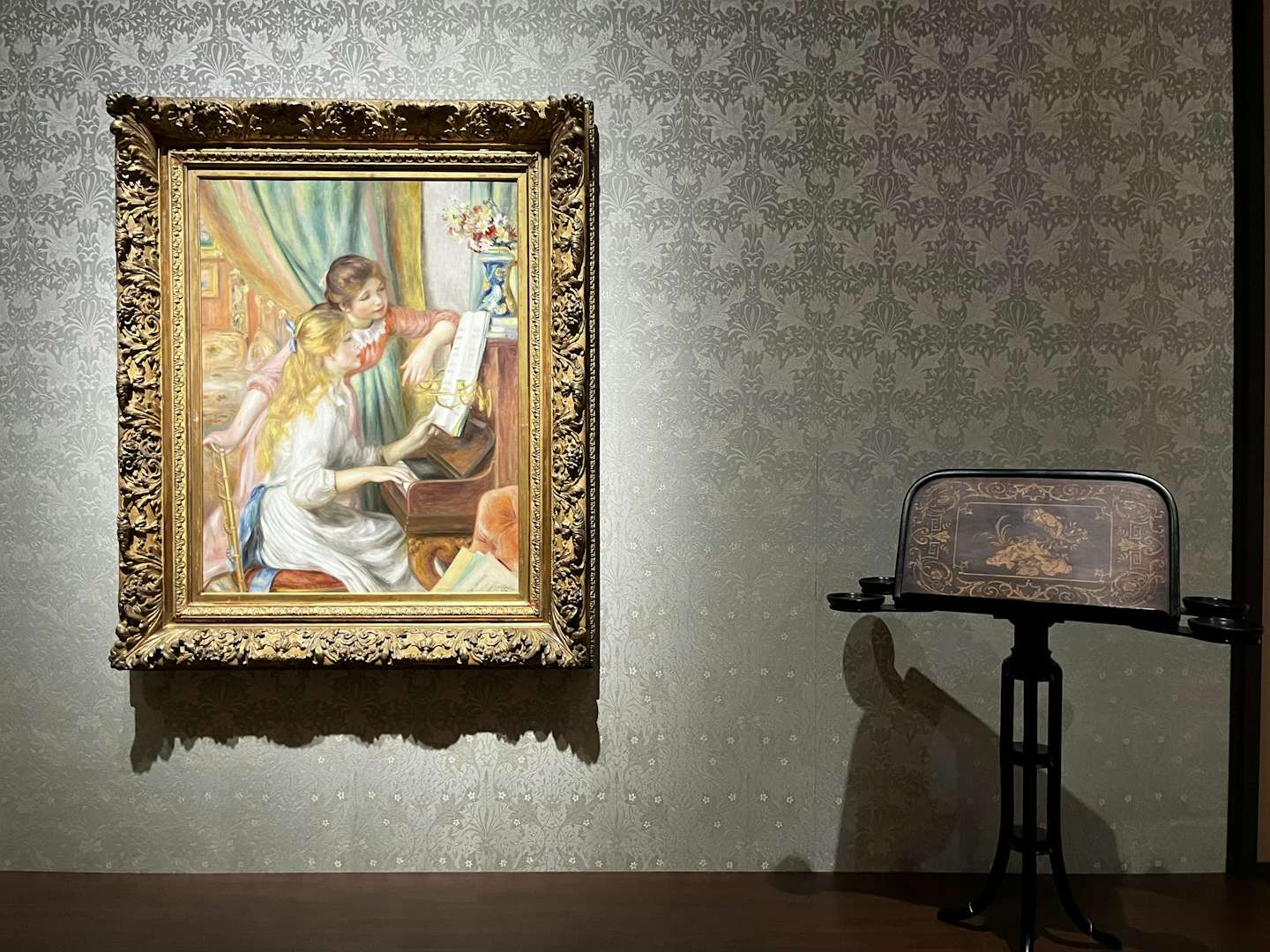

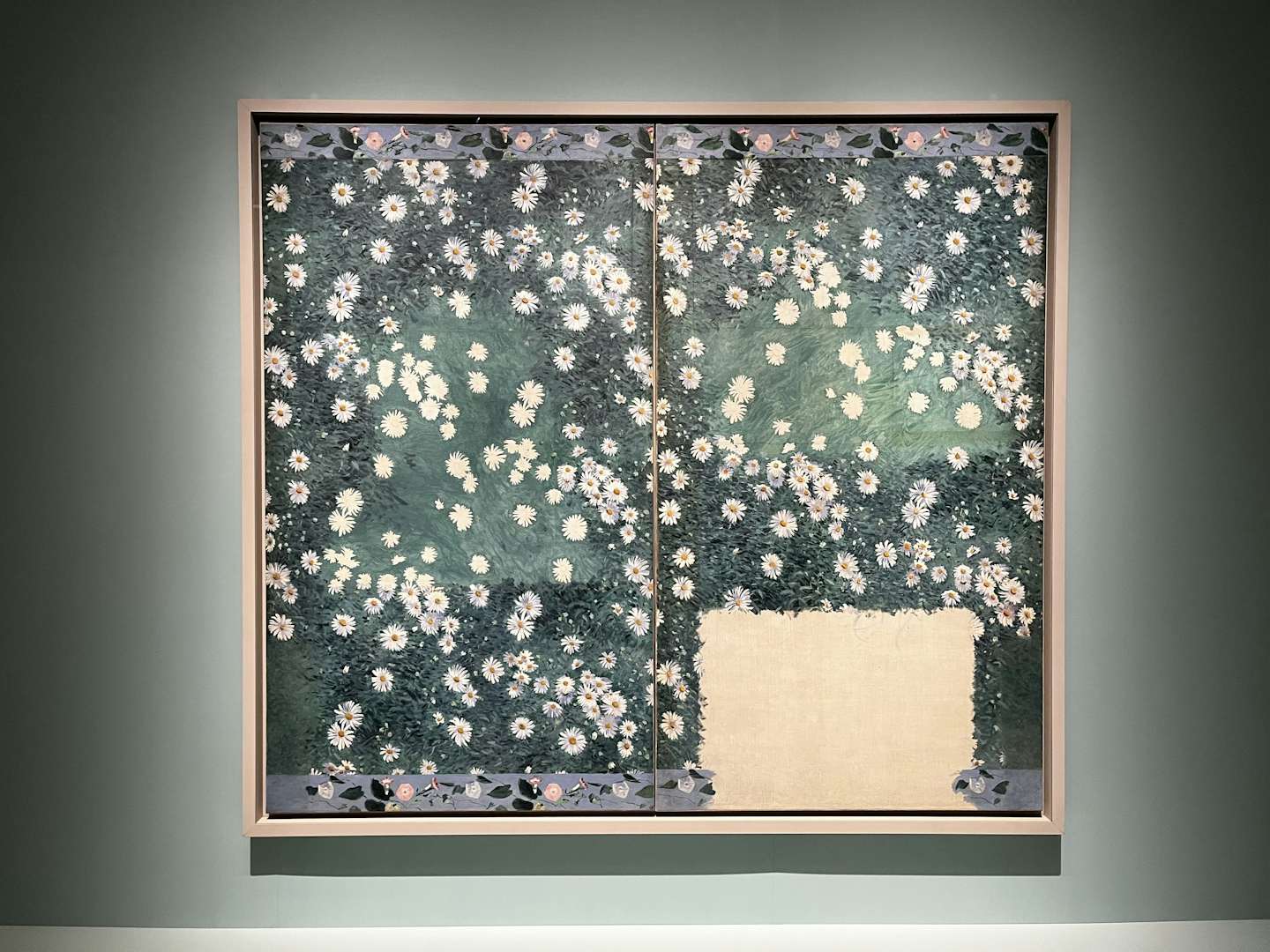

「オルセー美術館所蔵 印象派ー室内をめぐる物語」(国立西洋美術館)開幕レポート。印象派の画家たちはいかに室内を描いてきたのか

国立西洋美術館で「オルセー美術館所蔵 印象派ー室内をめぐる物語」がスタートした。会期は2026年2月15日まで。

東京・上野の国立西洋美術館で、「オルセー美術館所蔵 印象派ー室内をめぐる物語」がスタートした。会期は2026年2月15日まで。国立西洋美術館の担当学芸員は袴田紘代(同館主任研究員)。

自然のなかの光や空気の揺らぎをとらえた印象派は、1874年のパリで開催された展覧会をきっかけに誕生し、従来の絵画表現に革新をもたらした。それとともに、活気あふれる当時のパリで活動した印象派の画家たちは、新しい生活様式にも敏感に反応し、屋外だけでなく屋内の情景にも目を向け、多くの作品を生み出した。

本展では、「印象派の殿堂」ともいわれるパリ・オルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えた約100点を展示。絵画や素描などを全4章にわたって紹介することで、室内をめぐる印象派の画家たちの関心や表現の挑戦をたどるものとなっている。