「開館30周年記念展 日常のコレオ」(東京都現代美術館)開幕レポート。構造と権力のなかで生き抜くためのアート

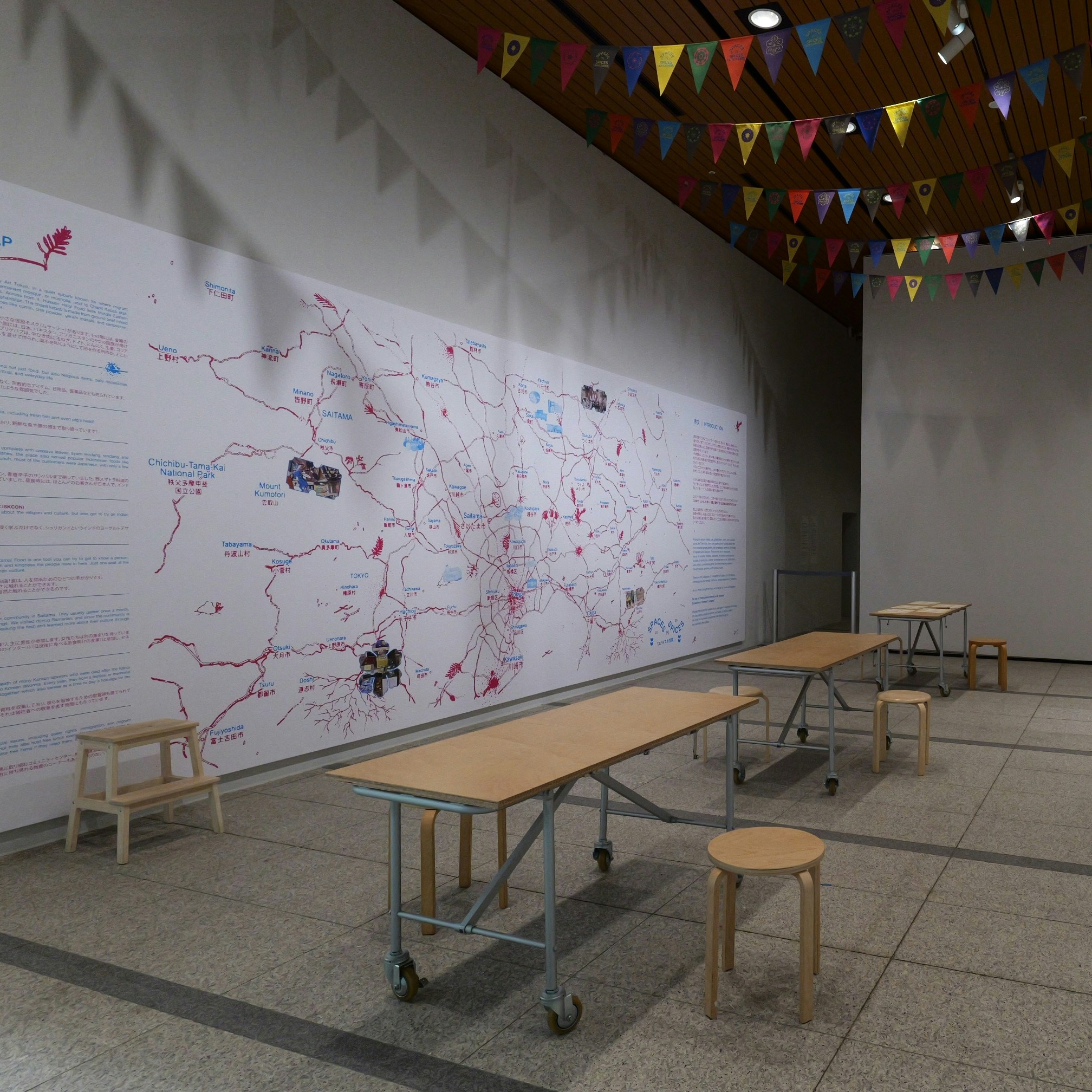

東京・清澄白河の東京都現代美術館で「開館30周年記念展 日常のコレオ」が開幕した。会期は11月24日まで。会場の様子をレポートする。

東京・清澄白河の東京都現代美術館で「開館30周年記念展 日常のコレオ」が開幕した。会期は11月24日まで。担当は同館学芸員の崔敬華、小高日香理、パフォーマンスは権祥海、原田美緒。

本展は、アーティストや鑑賞者とともに、現代美術を通してこれからの社会を多角的に思考するプラットフォームの構築を目指すもの。作品展示のみならず、鑑賞者の参加と対話を伴うパフォーマンスやワークショップも数多く展開されている。

展覧会タイトルの「コレオ=コレオグラフィー(振付)」は、制度や慣習、社会的規範によって規定される言動と、そうした管理や統御に対する批評的な応答、つまり日常を自らの内外から異化し、新たな場と生き方を創出する実践の両方を指し示しているという。

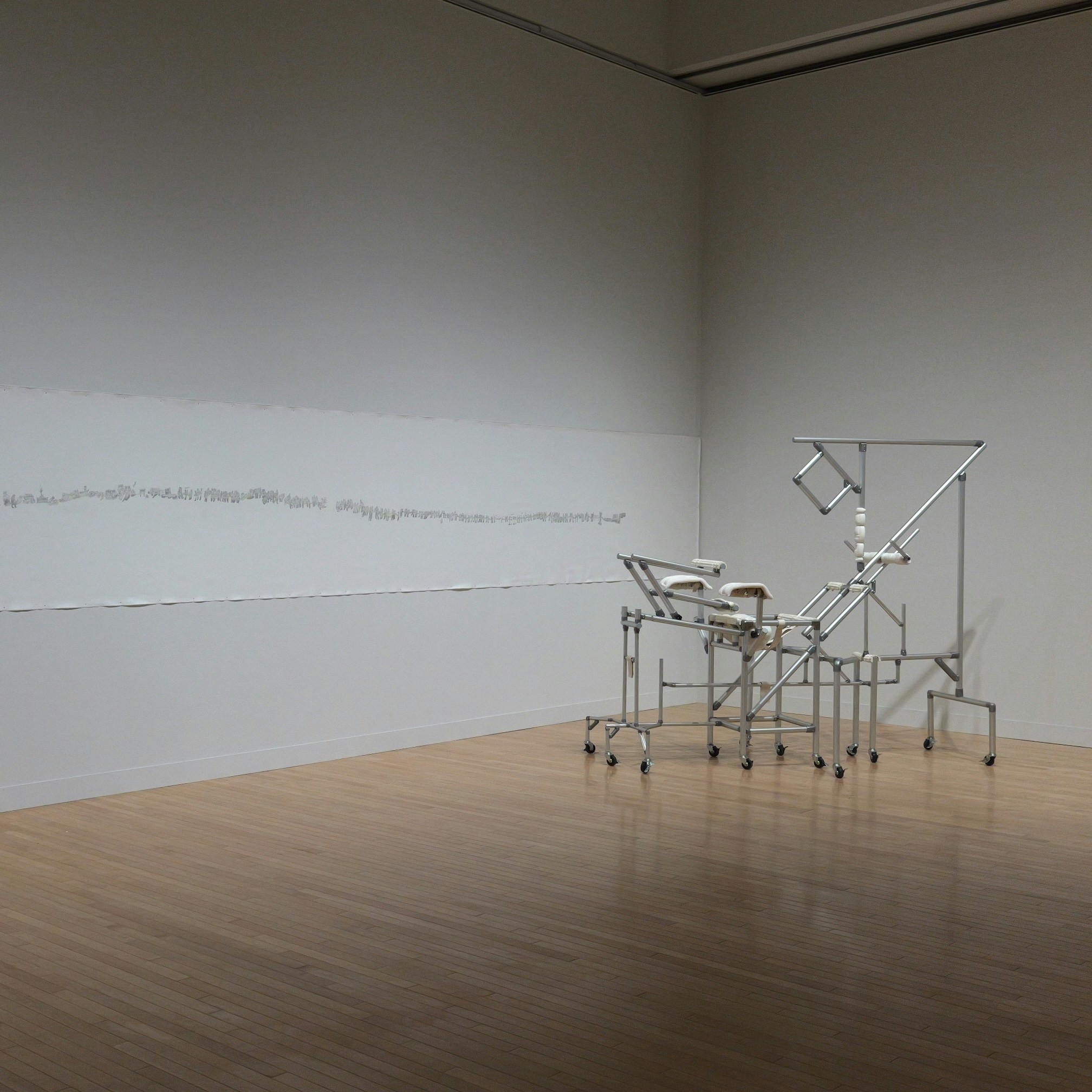

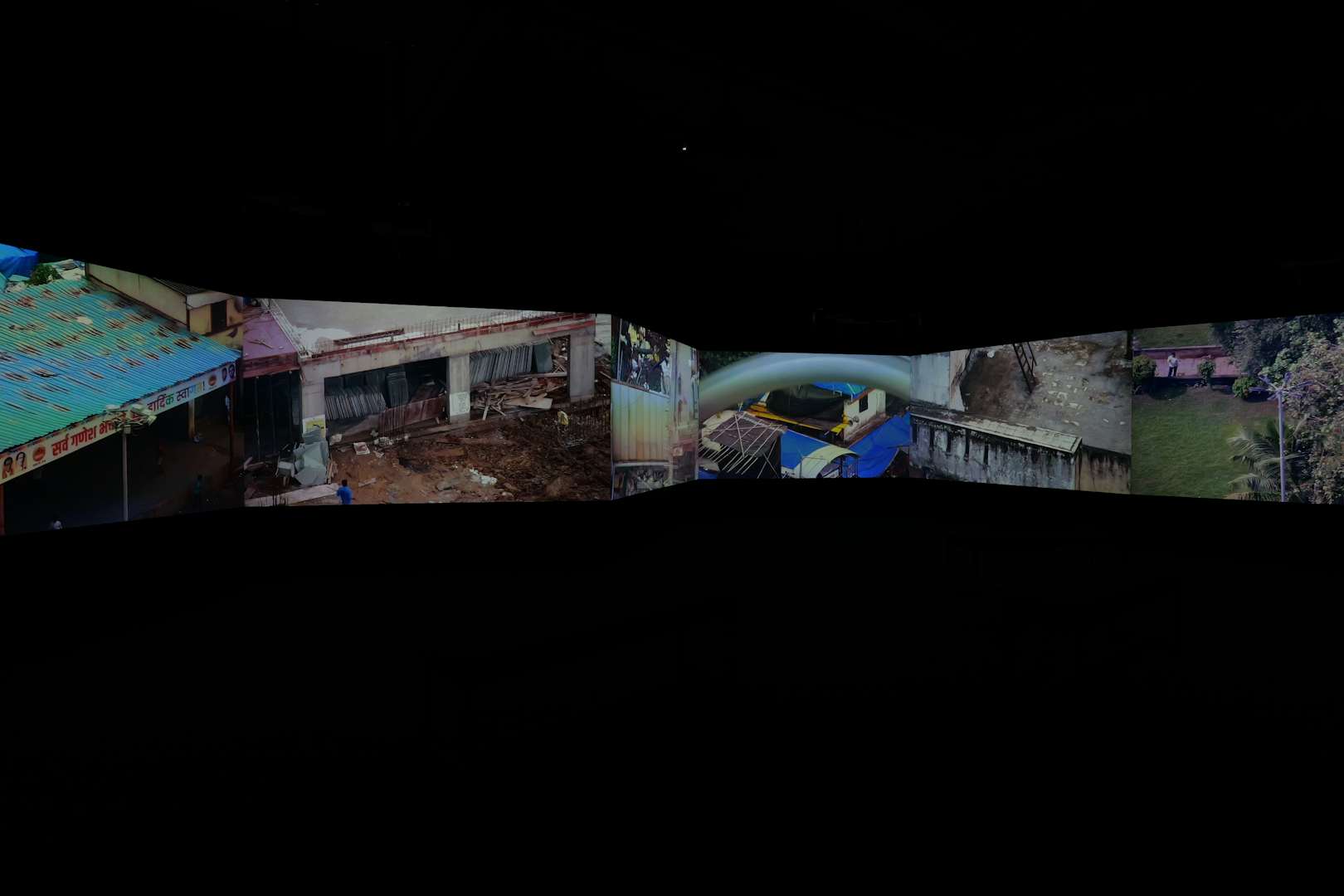

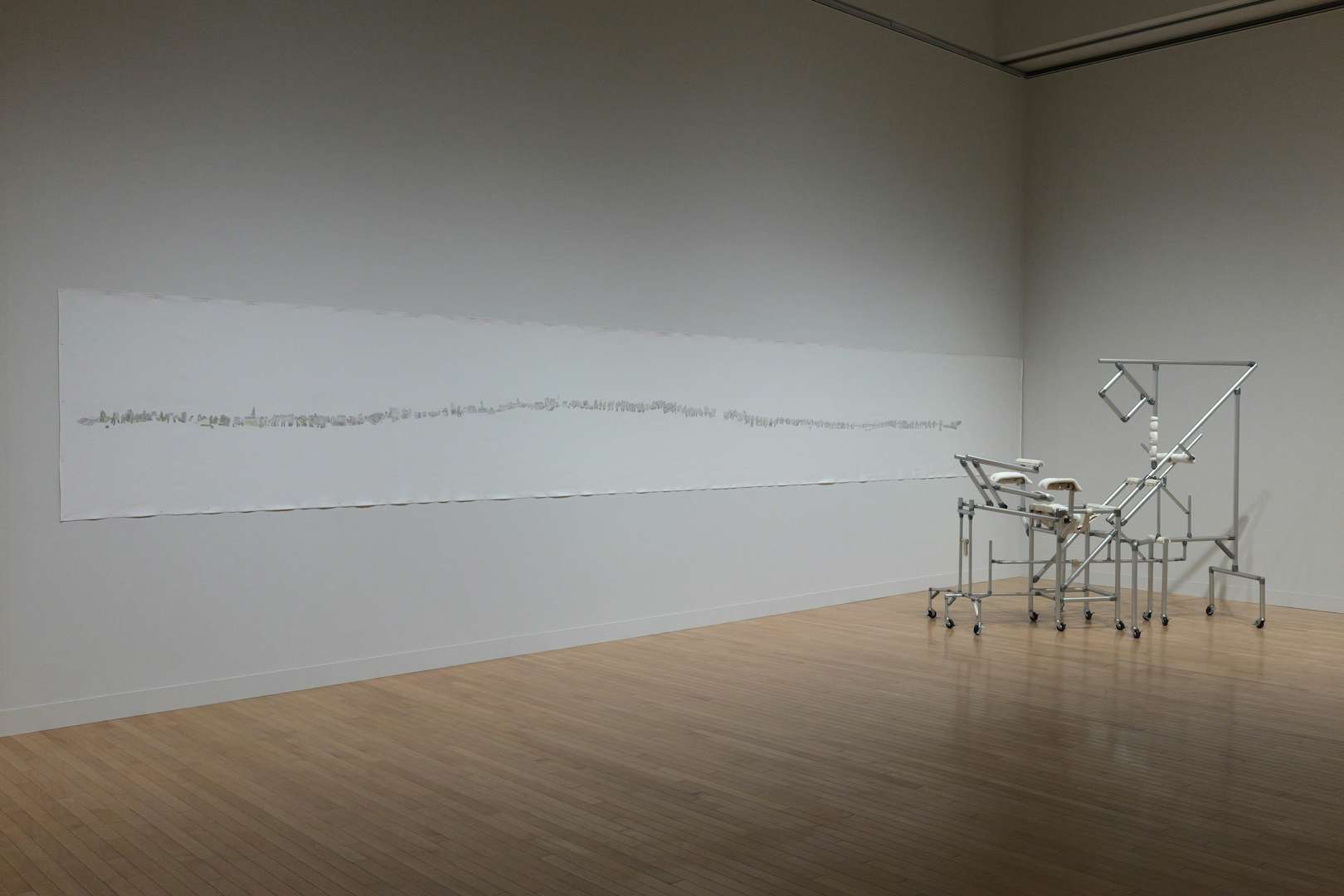

出展アーティストは、青山悟、バクダパン・フード・スタディ・グループ、CAMP、ヒーメン・チョン、ジョナタス・デ・アンドラーデ、ブレンダ・ファハルド、FAMEME、シルパ・グプタ、檜皮一彦、出光真子、今宿未悠、ジュリア・サリセティアティ&アリ・"ジムゲッド"・センディ、黑田菜月、アン・ミー・レー、サム・メッツ、シュビギ・ラオ、リ、ライス・ブリューイング・シスターズ・クラブ、ピナリー・サンピタック、佐々木健、新海覚雄、ソー・ソウエン、髙橋莉子、髙橋凜、トランスフィールドスタジオ、上原沙也加、植村真、カレル・ファン・ラーレ、山田響己、大和楓ほか。展示風景のなかから、その一部をレポートする。