「笹本晃 ラボラトリー」展(東京都現代美術館)開幕レポート。身体と空間の方程式を遊ぶ

東京都現代美術館で「笹本晃 ラボラトリー」展が始まった。ニューヨークを拠点に活動を続けるアーティスト・笹本晃の約20年にわたる歩みをたどる国内初のミッドキャリア回顧展をレポートする。

東京都現代美術館で、「笹本晃 ラボラトリー」展がスタートした。会期は11月24日まで。

本展は、ニューヨークを拠点に造形表現とパフォーマンス・アートを往還しながら活動を続けてきた笹本晃の約20年にわたる仕事を紹介するものであり、国内初となる本格的なミッドキャリア個展である。

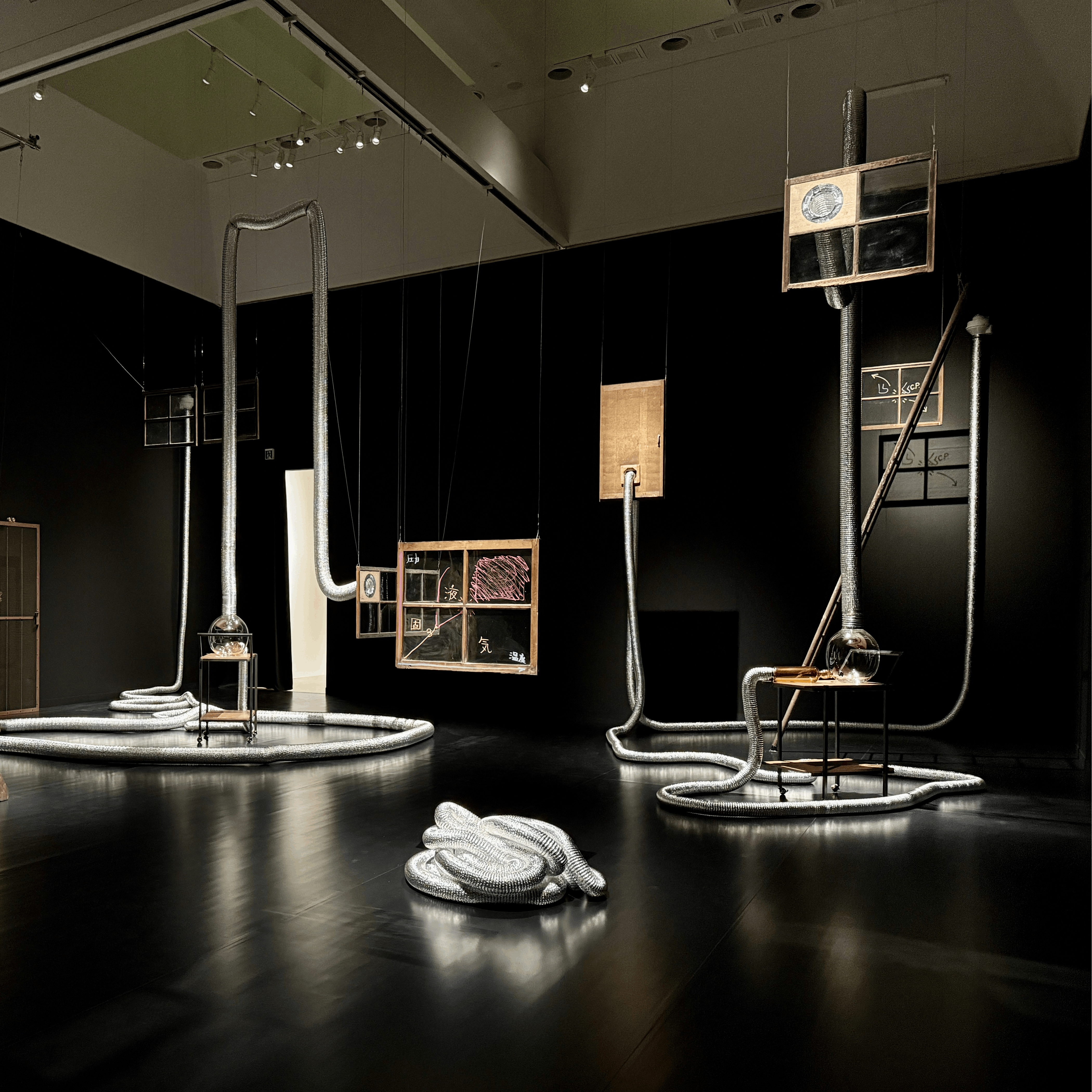

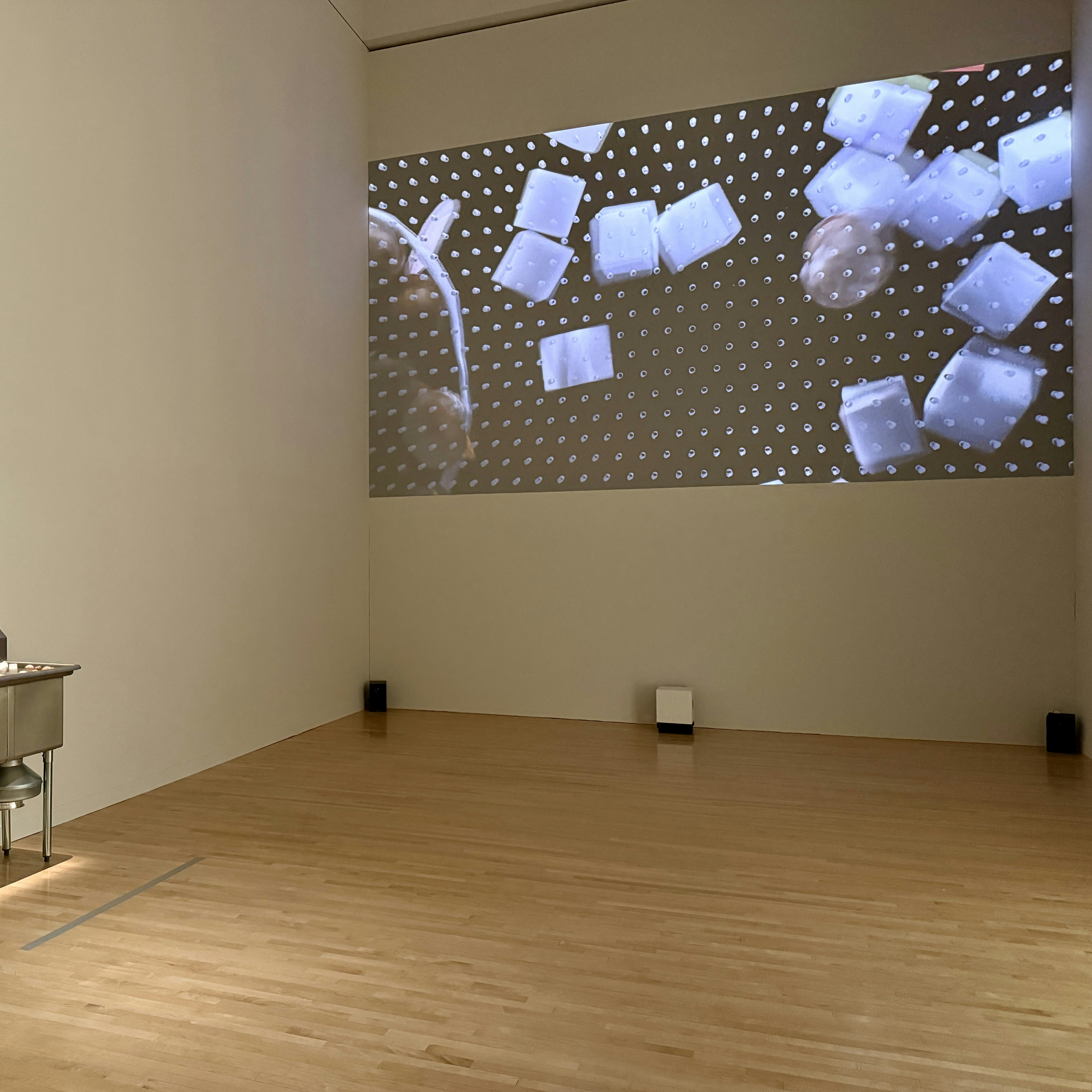

笹本は、2000年代半ばよりパフォーマンス、ダンス、インスタレーション、映像など多様なメディアを自在に用い、身体を取り巻く環境そのものを作品化してきた。自ら設計・構成した装置や彫刻を空間に配置し、その中で即興的にパフォーマンスを行うスタイルで広く知られている。初期には個人の習慣や癖といったパーソナルな領域を題材に、近年は気象や動植物の生態など外部の現象を観察対象として取り入れ、作品構造に結びつけている。本展タイトル「ラボラトリー」は、実験や研究の場を意味すると同時に、作家が世界を注意深く観察し、分析する姿勢を象徴する。

担当学芸員の岡村恵子は本展の開幕にあたり、次のように語った。「当館は開館30周年を迎えるにあたり、どのような作家と展覧会を行うかを検討した。30周年は過去を振り返ると同時に未来を展望する節目でもあり、既に確立された作家を紹介するのではなく、これからさらに飛躍する中堅作家を後押しすることが重要だと考えた。その結果、ミッドキャリアにあたる笹本を取り上げる展覧会を企画することになった」。

1980年に神奈川県に生まれた笹本は、10代で単身渡英し、UWCカレッジ・イギリス校に留学した。言語的制約から自らの感情や思考を十分に表現できなかった経験が、路上での即興的な身体表現へとつながり、パフォーマンスへの関心を抱く契機となった。その後、アメリカのウェズリアン大学に進学。数学者を志すいっぽうで、学際的な教育課程の中で1960〜70年代の前衛的な芸術表現に触れ、次第にダンスと美術を横断する創作へと傾斜していった。在学中から学内外でのコラボレーションや発表で注目を集め、作家としての基盤を固めていった。