「書斎を彩る名品たち 文房四宝の美」(永青文庫)開幕レポート。いまも昔も変わらない文具を愛でる楽しみ

書や画、それらをしたためる道具など、文人文化の名品を紹介する展覧会が東京・目白台の永青文庫で開催されている。会期は8月31日まで。会場の様子をレポートする。

書や画をしたためる道具を愛でた文人文化の名品を紹介する展覧会が東京・目白台の永青文庫で開催されている。会期は8月31日まで。会場の様子をレポートする。

「文房四宝」とは?

いま「文房具」がブームだ。国内ではアイデアを凝らし、かわいさや面白さを付与して楽しむ文房具が開発され、大規模な文房具のフェアも開催されている。観光に来る外国人には、紙の質や美しさ、機能性が評価され、著名な文具店には朝から開店を待つ人々がいるという。文房具の字や絵を書く/描くという実用的な機能にとどまらず、そこに加味された付加価値が人々を魅了しているのだ。

こうした文具に文化的な価値を見出す感性は、実は中国の長い歴史の中で生まれ、日本にももたらされていた。これを表した言葉が、まさに「文房具」の名称の由来ともなった「文房四宝(ぶんぼうしほう)」だ。

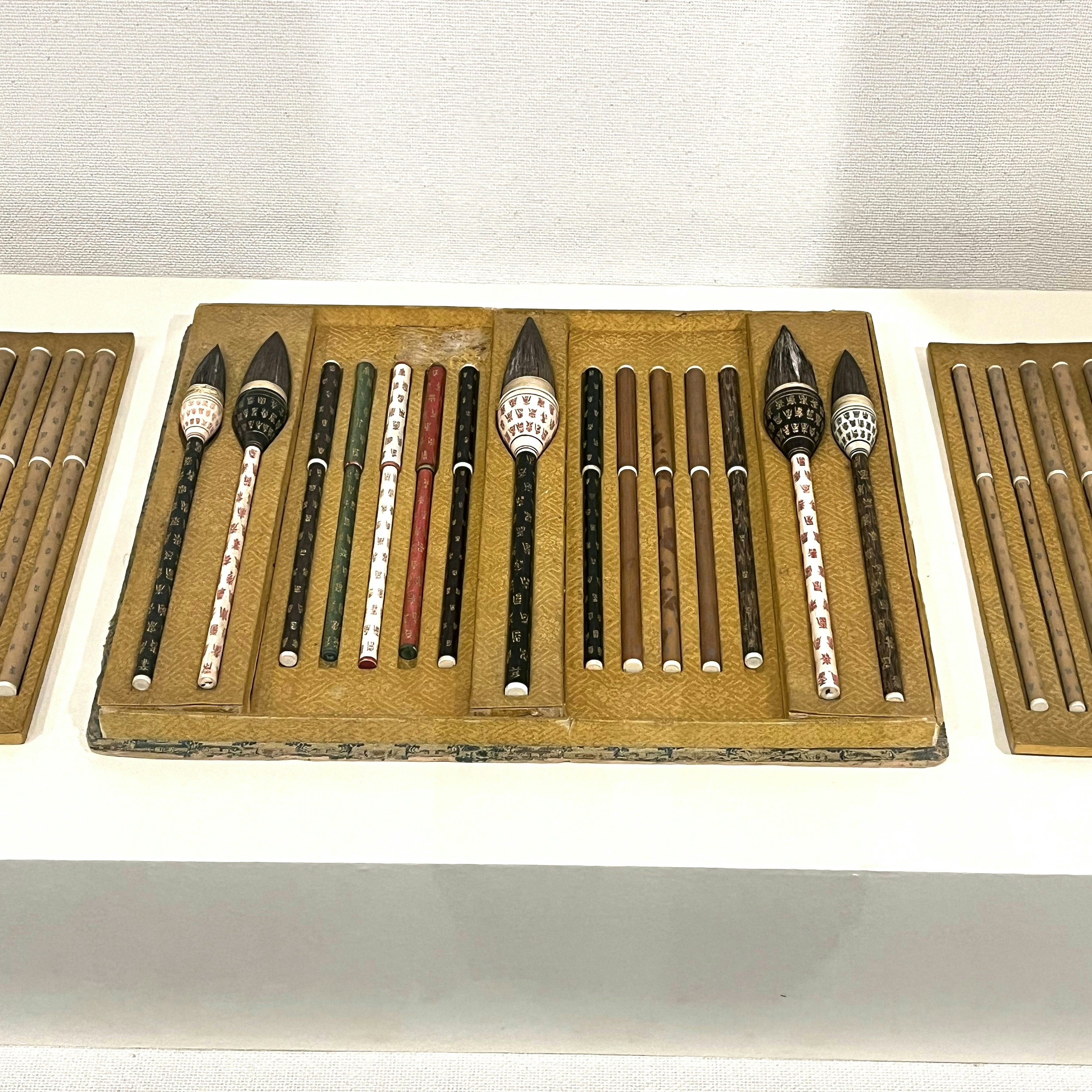

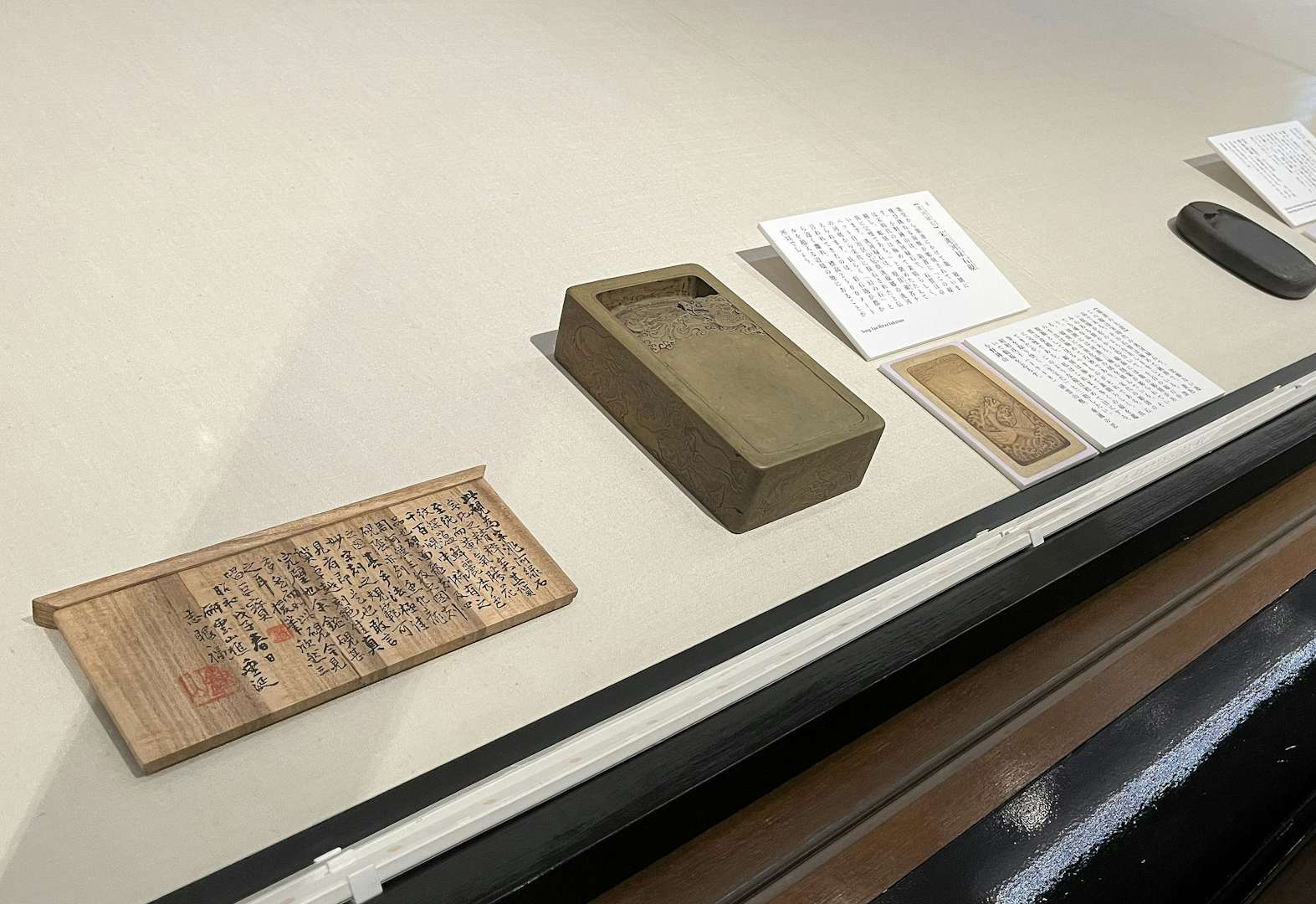

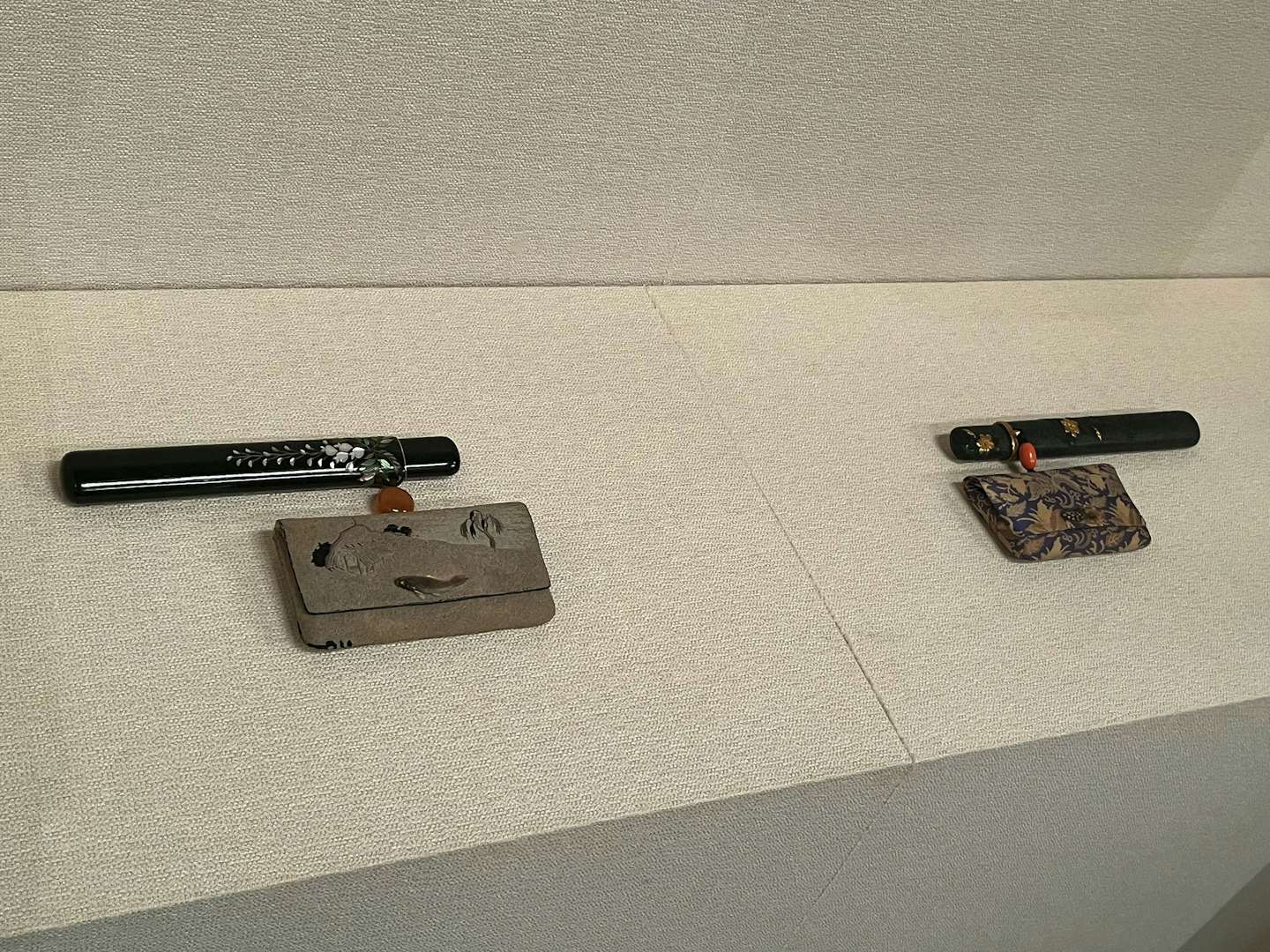

書や画をしたためる際に欠かせないのが筆、墨、硯、紙。これらは中国でそれぞれに進化しながら、材質のこだわりや装飾に凝った趣味性の高いものがつくられるようになる。それらが各時代の知識人に愛玩されて「文房四宝」と呼ばれるようになった。「文房」とは、元来詩作や読書にふけるための書斎や書院を意味し、「筆墨硯紙(ひつぼくけんし)」の4つがとくに尊ばれて「四宝」となる。

永青文庫の設立者・細川護立も、幼少から漢籍に親しみ、中国文化への関心とともに文具の蒐集にも熱心だったという。この「道具の美」を楽しむ展覧会「書斎を彩る名品たち 文房四宝の美」は、護立が愛した「文房四宝」から選りすぐりの名品を紹介するものだ。会場は、筆墨硯紙のジャンルごとに紹介され、さらに文房を彩る関連アイテムも添えて、「硯で墨をすって筆で紙に書く」という行為に雅趣を見る美意識を感じさせてくれる。