地域レビュー(九州):忠あゆみ評「中島佑太 だれかと逃げ出せ グーチョキパー!」「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」

ウェブ版「美術手帖」の地域レビューでは、九州地方で開催された2つの展覧会──北九州市立美術館 本館を舞台に行われた中島佑太によるワークショップを紹介する展覧会と、戦後80年の節目として長崎県美術館で企画された展覧会──を取り上げる。各美術館の姿勢と、それに対して鑑賞者はどのような応答をすることができるのか。福岡市美術館 学芸員の忠あゆみが論じる。

「遊び場」としての展覧会が示すもの

「中島佑太 だれかと逃げ出せ グーチョキパー!」(北九州市立美術館 本館)

北九州市立美術館の「中島佑太 だれかと逃げ出せ グーチョキパー!」は、ワークショップを表現手法とし、2016年度から同館でも継続的に関わっているアーティストの中島佑太を大きく取り上げた展覧会だ。「美術館で遊ぶ、美術館を遊ぶ」というキャッチコピーのとおり、美術館の枠組みを問い直し、撹乱しようとする力・同館の厳粛な空間・「展覧会」へと向かう力が、タイトルに冠された「グー・チョキー・パー」のじゃんけんのように拮抗する刺激的な場だった。

この展覧会で「傍観する者」は想定されておらず、来場者が主体的に関わるための仕掛けが随所に見られた。チケットはパスポート制で、名前を書くように促される。さらに会場入り口には養生テープとマジックペンで自分のニックネームを書いて貼り付けるコーナーがある。撮影がしたい者は、布を編んでつくられた紐を頭に巻かなければならない。

会場には中島本人と、展覧会スタッフや美術館ボランティアが常駐しており、戸惑う鑑賞者に参加を促す役割も担っていた。展覧会全体が「来場者の参加によって変化し続けること」を織り込み済みで、会期末には古紙を朝鮮学校に運ぶワークショップや、鑑賞者が自宅に持ち帰った紙ごみを洗濯にかけることで成立するコーナーなど、その射程は館外にも広がっているようだ。「ぬいかけの植物園」とは中島のワークショップのタイトルのひとつであるが、「やりかけ」「未完成」であることを一貫して肯定する態度が貫かれている。

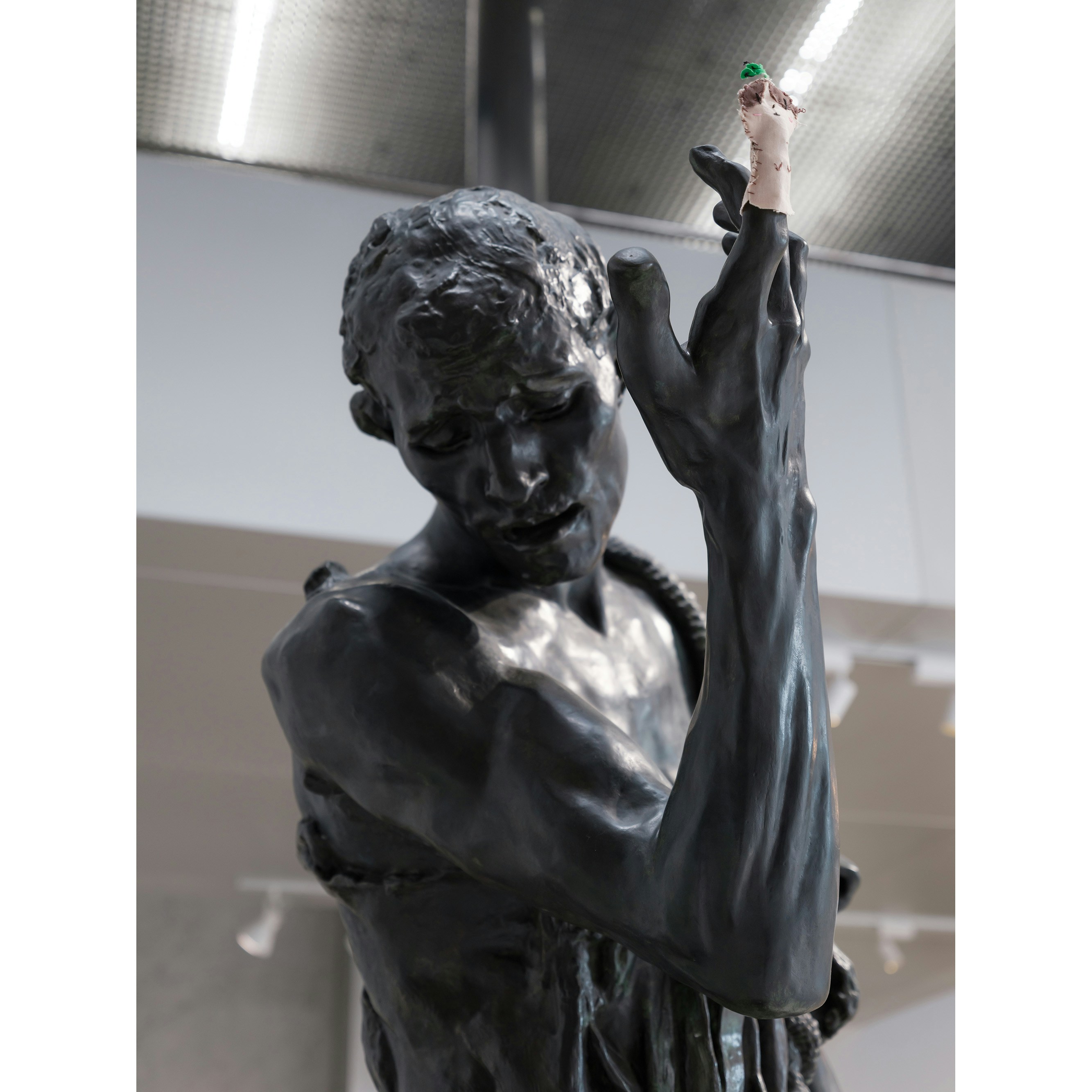

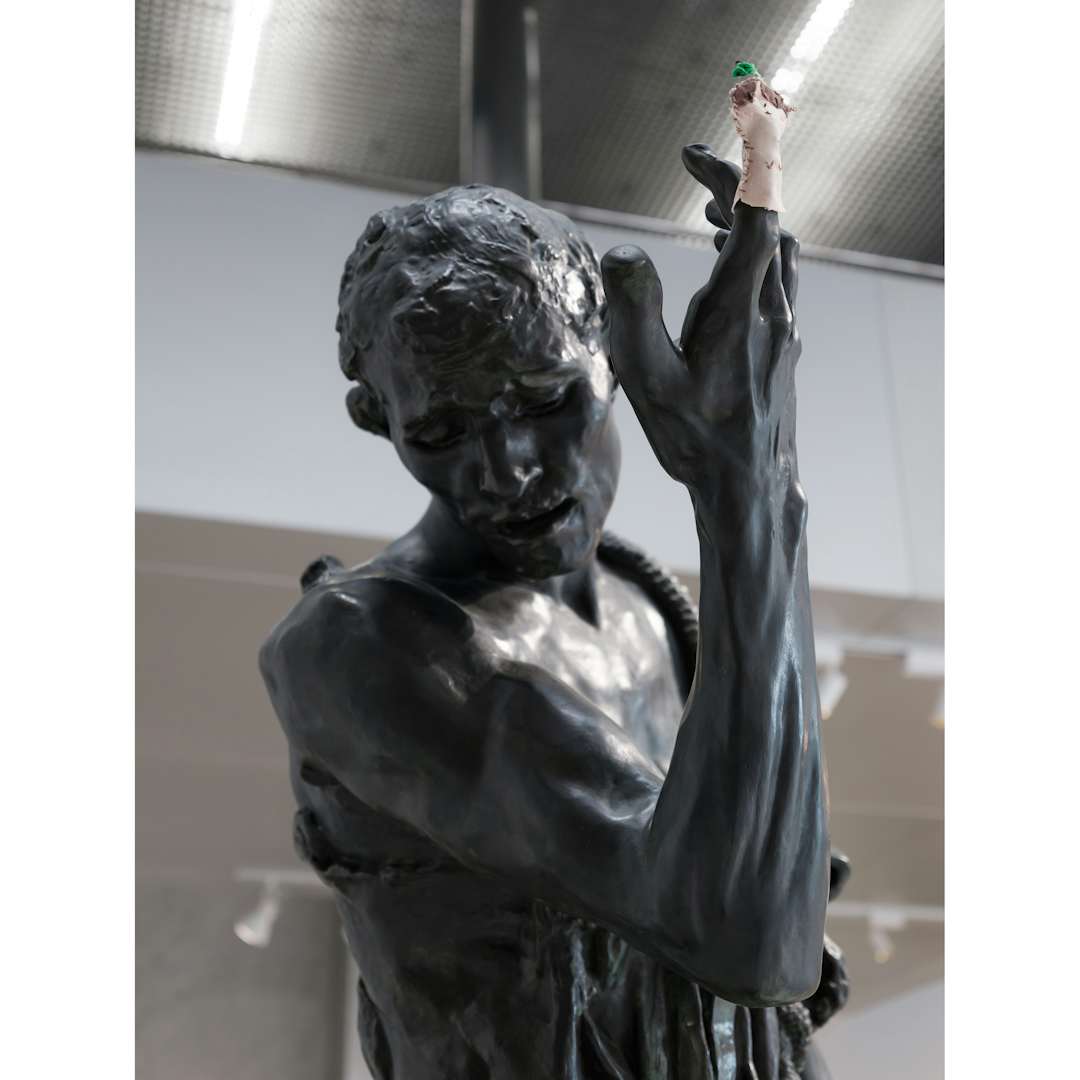

掲出物には、ピンクや黄緑の色紙を用いたA3サイズほどの張り紙が並んでいる。章タイトルなどの言葉は、色紙に一文字ずつを印刷する仕組みで張り出す形式が取られていた。まるでコンビニエンスストアの「お中元受付中」といった貼り紙のようで、親しみやすい印象を与える。ロビーで展示されているロダンの彫刻の指の部分にハムスターのフェルトのぬいぐるみが被せられていたのも微笑ましかった。

足を進めると広場のような開放的な空間があり、随所に実際のワークショップの現場が出現していた。筋骨隆々とした男性の裸体像やデッサンの近くに筋トレの器具が置かれ、またある場所には、布を編んで三つ編みをつくるコーナーや、古紙を集めて水平線をつくり出すコーナーもある。これまでの活動のアーカイヴを兼ねつつ、空間全体が「中島の実践とはなんなのか」を体感できるように計画されていた。中島によるワークショップ型の実践は、「地域」「公共性」「教育」といったテーマに接続し、参加者は知らず知らずのうちに社会を新たな視点で見つめる枠組みを手にすることができるのだった。

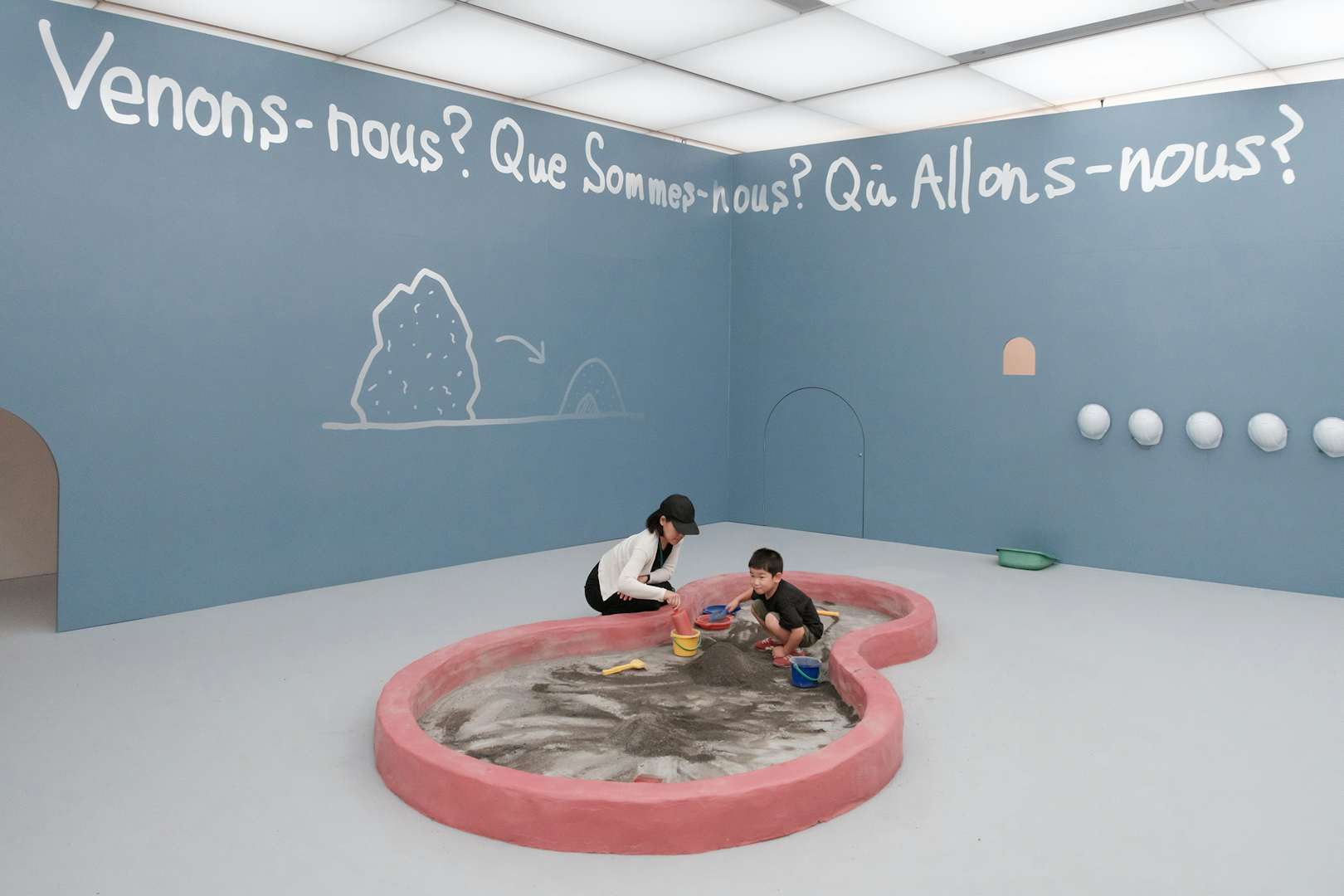

第2会場にある《今日の遊び場/坑内の男(A)》は、「労働」というテーマに接続し、展覧会全体のなかでも山場と言える場所だった。このゾーンのには瓢箪型の砂場があり、中に入っている砂は奥の小部屋にある大きな石を砕いてつくられている。スタッフに案内されて小部屋に入り、ゴーグルをかけると、ノミとハンマーで石を砕くことができる。小部屋の中には炭鉱労働をテーマとした野見山暁治の《坑内の男(A)》(1952)が展示されている。この配置が、“みんなの遊び場をつくるために、顔の見えない人々の圧倒的な労働がある”という事実を伝える。

筆者は、この展示に地域の自治体が運営する「子育て支援センター」の雰囲気を感じた。子育て支援センターは、様々なバックグラウンドを持つ利用者(保護者+子供)が思い思いに遊び、誰かが放り投げたものを別の人が拾って遊ぶユートピア的な空間である。多くの来場者が、展覧会に来て公園のように様々な「遊具」を楽しめる場として展示を利用している様子、それが様々な社会的なテーマと接続している点がシンクロしている。

ただ、本展はユートピア的でありながら、同時に矛盾に満ちている。「公共」や「みんな」といった言葉が孕む政治性に触れようとする中島の企図は「展覧会」を成立させるための仕組みそのものによって、不穏なかたちで浮かび上がっていた。順路を示すカラーコーンを模したピンク色のソフト・スカルプチャーや、来場者に参加を促す指示や張り紙は、展示全体にまとまりとわかりやすさを与える。いっぽうで、それらは来場者にある種の行動を強制するような息苦しさも生み出していたのである。この拮抗関係は、中島の意図を超えて立ち現れ、展覧会をいっそう興味深いものにしていた。

戦後80年の節目に向き合う「戦争の惨禍」

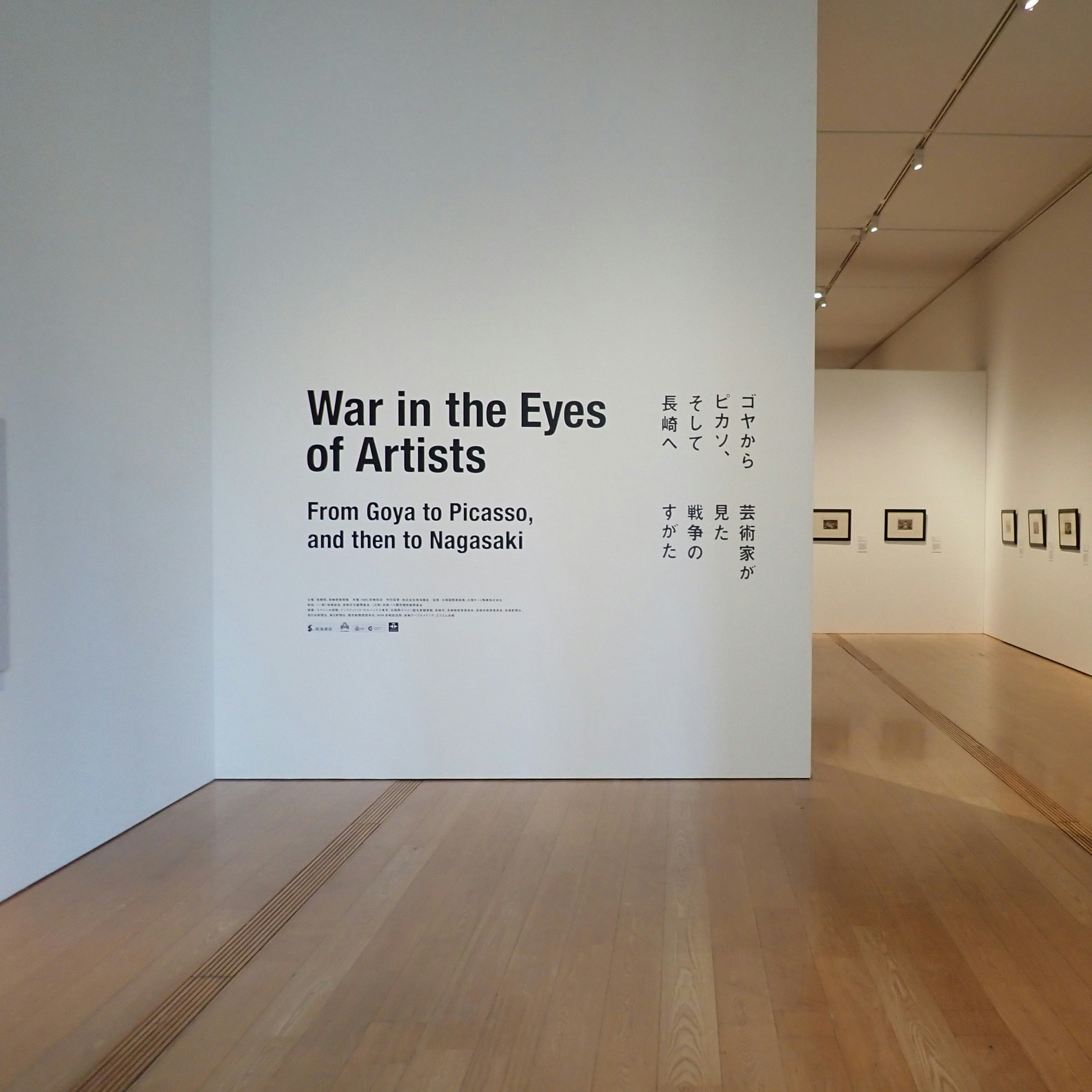

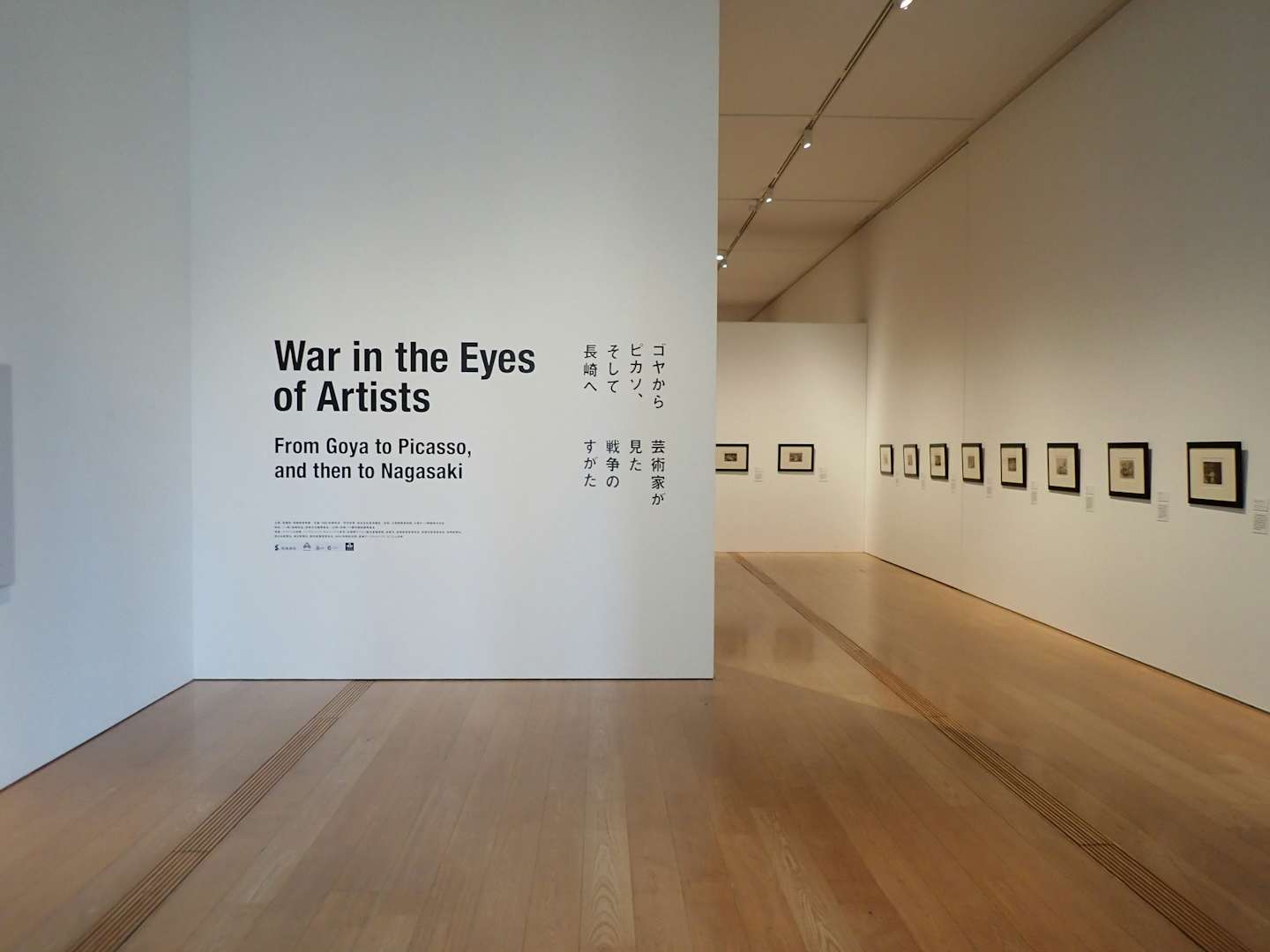

「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」(長崎県美術館)

戦後80年の節目である今年、各地で戦争をテーマにした展覧会が開催されている。勤務している福岡市美術館でも、この秋には戦争と切り離せない東南アジア、南洋諸島などの表象というテーマを扱った展示「『南国』を描く。」が開催中だ(10月11日〜11月24日)。福岡市博物館や福岡市総合図書館の映像アーカイヴ「シネラ」でもアジアと日本と戦争をめぐる企画が行われ、歴史に向き合う姿勢を示している。

長崎県美術館の展覧会「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」もまた、戦争をテーマにした企画だ。同館の20周年を記念する展示でもある同展は、「世界各地で今も戦争が起こっている現状に応答するものでなければならない」という使命感を持って企画され、所蔵品を軸にしながら芸術家は戦争をどのように扱ってきたかという問題を取り扱っていた。被爆地であり、スペイン美術の豊富なコレクションを誇る同館ならではの取り組みだろう。美術館の入り口には大塚オーミ陶業によるピカソの《ゲルニカ》の陶板複製が設置されており、思わず吸い寄せられるようなインパクトがあった。

7つに分かれている展示室のなかで最大のボリュームを占めていたのは、フランシスコ・デ・ゴヤの版画集『戦争の惨禍』(1810〜15頃)だ。同作は、対仏独立戦争および飢餓をテーマにした全82点のシリーズ作品である。180点を展示する本展の3分の1以上を占める作品群をひとつずつ壁に沿って歩きながら見ていくことで、戦争がもたらす不条理な暴力、暴力にさらされた姿、そこから引き起こされる悲しみ、愚かさ、絶望といった感情が見る者に強烈なイメージとして刷り込まれていった。

次の展示室で展示されている、藤田嗣治、ケーテ・コルヴィッツ、ピカソ、丸木位里・俊、浜田知明、アントニ・タピエスなどの作品は、ゴヤから導き出されたテーマに沿って選ばれている。切り刻まれ「もの」として扱われる肉体、母の悲しみといったテーマやその造形は、前章でも目にした『戦争の惨禍』と呼応することに思い至る。この鑑賞体験、つまり戦争が人間の普遍的な問題として横たわり、美術家が表現を通してその抵抗の道を模索してきたことを伝えるのが、本展の肝だろうと感じた。

第6章「私は見た-目撃者としての視点」では、長崎ゆかりの作家たちの作品が並ぶ。長崎の原爆を実際に体験し、また目撃した者による表現は展示の必然性が強く感じられた。なかでも被爆を体験した池野清の《樹骨》(1960)、《木立》(1960)は印象深い。池野は戦後に原爆症と戦いながら画業を続け、友人である佐多稲子の小説『色のない画』『樹影』のモデルとしても知られる。風雨に耐える痩せほそった木立のイメージは、同時に展示されていた東松照明や山端庸介の写真に写された人々の姿と重なった。

展示の最終章に待ち受けていたのは、森淳一と青木野枝という長崎にゆかりのある2人のアーティストによる作品だった。長崎出身の森は、長崎市の金比羅山の稜線をかたどった大理石の彫刻《山影》(2018)、2019年に長崎県美術館で個展を開催した青木は、球体に赤いガラスを散りばめた《原形質/長崎》(2025)を発表した。《山影》において光を受けて輝くなめらかな土地の表面は、原爆の光の炸裂を浴びてかたちづくられた長崎の土地の歴史を思い起こさせる。青木の作品を彩る赤いガラスは、長崎での個展で初めて使われたもので、今回ウクライナやガザの状況を受けて再び使うことを決意したという。静かな美しさをたたえた2人の作品は、戦争が絶えない世界の状況と呼応しながらも作品をつくり続けるアーティストの決意を感じさせた。

© Noe Aoki, courtesy of ANOMALY 撮影=山本糾 写真提供=長崎県美術館

「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」というストレートなタイトルが示すとおり、この展覧会は、ゴヤから長崎の作家たちまで、時代・地域を超えた作品をつなぐ視線のなかに、普遍的な人間の問題としての「戦争の惨禍」を浮かび上がらせる。また同時に、応答することの重要性も強く訴えていた。鑑賞者である我々もまた、記憶し、そこから行動することを迫られている。美術館の真摯な姿勢も含めて、忘れがたい展覧会だと感じた。