地域レビュー(関西):武澤里映評「松本奉山ー水墨画で世界を描くー」(大阪大学総合学術博物館)、「国際的非暴力展#SUM_MER_2025」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では武澤里映(兵庫県立美術館学芸員)が、海外で活躍しながらもその評価の根幹にあるオリエンタリズム的な視点を慎重に排除して紹介する「松本奉山ー水墨画で世界を描くー」(大阪大学総合学術博物館)と、「非暴力」という言葉の射程への問いが喚起される「国際的非暴力展#SUM_MER_2025」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)の2展を取り上げる。

特殊と普遍/停止と持続

今回は「松本奉山ー水墨画で世界を描くー」(大阪大学総合学術博物館)と「国際的非暴力展 #SUM_MER_2025」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)という毛色の違う2つの展示を取り上げる。これらの展示には、ある慣例的な批評価値を淡々と転倒させようとする姿勢が共通してあるのではないかと思い、文をまとめることとした。

「アメリカの日本画家」を離れて

「松本奉山ー水墨画で世界を描くー」(大阪大学総合学術博物館)

松本奉山は、1925年生まれの日本画家であり、38年に松本尚山に日本画を習って以後、63年には渡米を果たし、海外を中心に活躍をした作家である。生誕140周年の節目の今年には、本展以外にも、神戸市立小磯記念美術館で「戦後神戸の女性画家二人展 松本奉山・中島節子 日本画・洋画抽象の試み」展が、生まれ故郷の今治市では「生誕100年 水墨画家 松本奉山」が行われた。会場となっている大阪大学総合学術博物館では、2012年に本画作品350点あまりと関連資料一式を寄贈されたといい、本展でもそうした作品や資料をベースに展示が構成されている。

専門ではない筆者の私見ではあるが、公募団体にも属さず、松本尚山に師事したほかは独自に画業を築き上げてきた奉山はしばしば「異色の画家」として語られることが多い印象がある。それは流派に属さないその姿勢にもよるものだろうし、また確かに、作家が生み出した、欧米各地や日本の具象風景を描きながらも、抽象度を高く持つその作品の独自性にもよるのだろう。

ただ「異色」という呼称は、二律背反を許す危うい評価でもある。しばしば「女性芸術家」や「女性らしさ」と主流美術史の関係で言われるのと同様に(*1) 、「異色」という価値観は、これまで語られてこなかった作家たちにフォーカスを当てようとする際に、通例の美術史の不足を指摘するための重要な武器であるいっぽうで、その言説は簡単に「例外」というかたちで他者化されうる。主流の美術史は、こうした「異色」の画家というカテゴリーでは揺らがないのである。むしろ「外部」を規定できることによって、主流の美術史はむしろ「正史」としての輪郭線を強める。

主流の美術史に抗うための言葉や態度が、簡単に無力化されるこの状況において、美術史の解体と検討はいかになしうるか。そのためには作家を神話化するのではなく、社会的、文化的文脈を含めて、相対化することもひとつの方法論なのではないだろうか。

この展覧会はその意味において、一貫してこの画家を、同時代社会に生きたひとりの個人として見つめ直そうとする視線があったと思う。それは、ほとんど新出の写真資料などの絵画以外の展示物にも表れているし、例えば章解説の中で、奉山の渡米を草間彌生やほかの同時代芸術家と引き比べる論を引いてくるような姿勢にも見出しうる。

そのなかで、筆者がもっとも印象深かった1枚の資料がある。1963年、渡米してすぐ、アメリカの道端の切株に抱きつく松本の姿を写した写真である。しばしばほかの写真で見出される、着物姿で人々の前で絵をデモンストレーションする画家とは異なり、その衣服は軽々とした洋服(あるいはもんぺ?)である。着物姿で画に向かう、オリエンタルな視線をも含み込んだ、「海外の日本画家」というイメージとは程遠いその写真は、むしろ生き生きと画家の足跡を伝えてくれるようにも思う。

本展にはこのようなかたちで(資料だけでなく、この写真を展示品として選ぶ態度にも)、これまで語られてきた画家のイメージを慎重に吟味し直そうという姿勢が見られると思う。奉山を海外でキャリアを築いた画家として高く評価しながらも、その画業は真摯な歴史学的手法で検討されている。研究の蓄積と、資料が集積されたこの会場の特色が活かされた展示だと感じられる。

そのうえで望むのは、今度は本展がひとつの特例とならないことである。同館における松本奉山の資料のように、独特のローカリティをもとにしたコレクションは、数々の地方美術館が持っている。女性やマイノリティの属性を持つ作家の発見や語り直しも、こうした特殊性(つまり、地域ゆかりという特色が、いわゆる「美術史」によらない作品や資料の収集を可能にする)で浮かび上がる場合もあるだろう。本展が「特例」ではなく、「前例」となることを祈りたい。

非暴力とは何か

「国際的非暴力展#SUM_MER_2025」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)

さて、今回もうひとつ紹介する展示は、「国際的非暴力展#SUM_MER_2025」(*3)である。

まずこの展覧会は「非暴力」という言葉のもとに集まった作家たちが、現代の状況に向き合った作品が集まっている。ロシアのウクライナ侵攻をきっかけのひとつに、アーティストが主導するかたちで、過去3回継続されている(*4)。しばしば日本や海外など様々な状況に呼応しようとする各作品には、この凄惨な世界のなかで声をあげようともがく様、芸術表現が平和の役に立つのかという頻繁に繰り返されてきた問いを内面化しながらも、「それでも」という、表現への希求が伝わってくる。この展示が開催されたこと、この展示に出品された作品それぞれをまず高く評価したい。

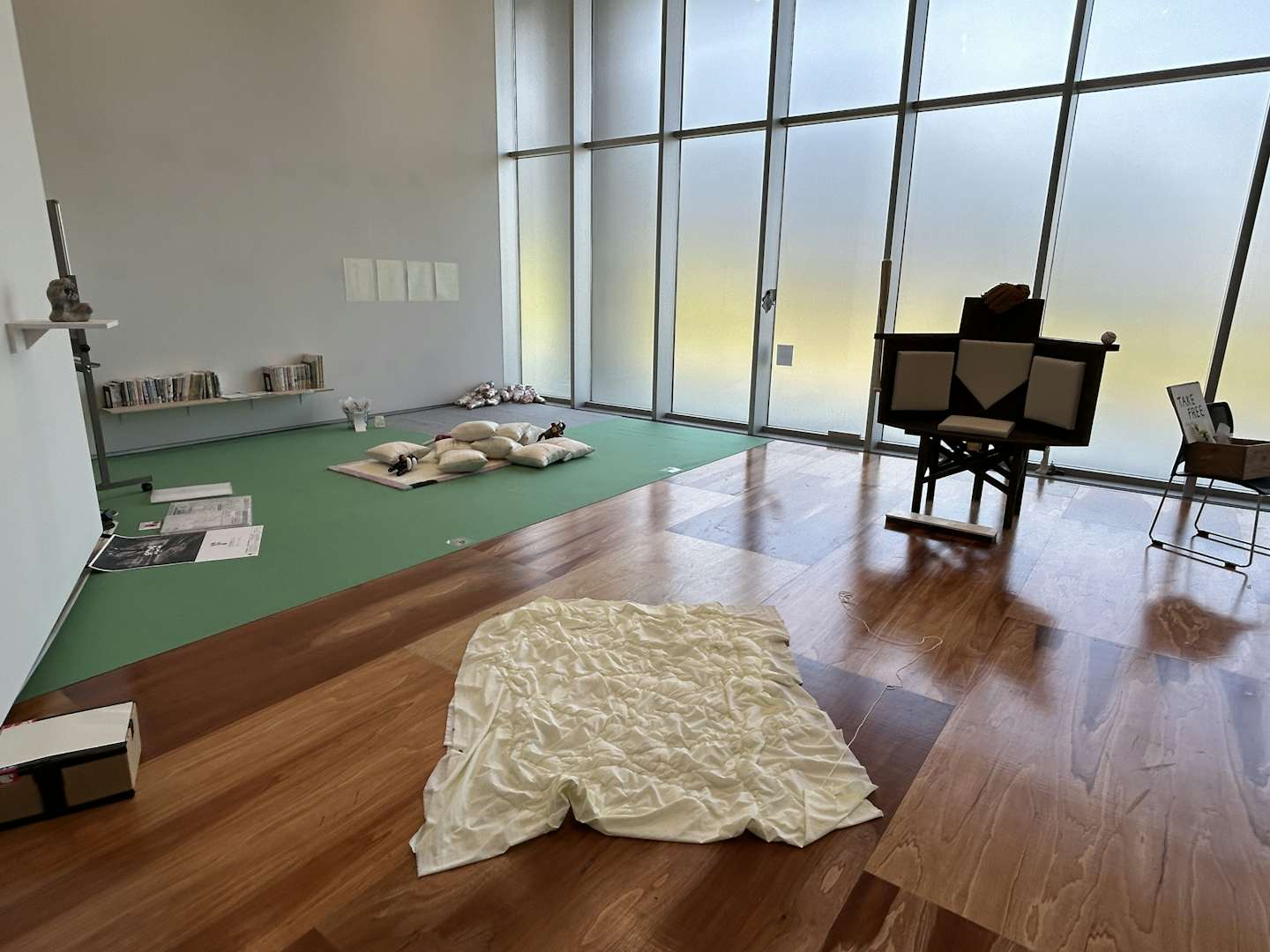

そのなかで空間を見渡してみると、展覧会場には何かが動いている気配が満ちている(*5)。芝生に置かれた書籍や新聞、資料、モニター、作業中のようなテーブル、極セカイ研究所の一角といった空間的要素から、顕著な作品としては、HABURIの、筆者が訪問したときには未完成であった日本を含むアジアを描いた編み物、村上美樹の押しあてると声を聞くことのできるクッション、澤陶子のまるでプラカードのように誰かに持たれるのを待っている絵、荒木悠の左隅3枚が空いているメールのコピーが集積された壁面など。

それを踏まえたうえで、この評ではこの展示に、「停止と持続」という対立項を持ち込んでみる。完成/終わる/止まるに対する、未完成/続く/動くということ。

まず「非暴力」とはなんなのか。有名なのはマハトマ・ガンディーの「非暴力・不服従」であるが、さらにそこから進展して、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアもガンディーの影響を受けながら非暴力主義を推進している。

本展の批評を書くために非暴力について調べてみたなかで印象的だったのは、「消極的平和」をめぐる考え方である。キング牧師はアメリカ南部の大学に初めて黒人学生が入学した際に、白人の人種差別主義者が起こした暴動の原因を黒人学生の入学にあるとし学生を退学処分にしたとき、「これは本当の平和ではなく『消極的平和』だ」と非難したという。「物事が静かで穏やかであることを、多くの人は平和だと考えますが、それにより実際の問題は隠され、正義が犠牲になってしまうからです」(*2)。

何もしないこと、問題を無視すること、停止すること──これら消極的平和は、非暴力の思想による積極的平和とは異なるという。非暴力、その思想自体が、動き続けるものなのだ。その意味で本展覧会が動き続けているように見えるのもまた、明らかに「非暴力」的といえるのだろう。完成という停止は、美術界においては一般的に、それが基礎となり芸術的価値がかたちづくられていく。「完成」することでクオリティは評価され、担保される。そして興味深いことに、そうしたクオリティへの態度は、しばしば差別的な発言すらも引き起こすのだ。「クオリティさえよければその人が行った加害は関係ない」「ハラスメントを行った人であっても、実力があるから採用せずにはいられない」──ここに共通するものは何か? それはやはり停止の思考ではないか。

つまり本展覧会における「非暴力」は、まずもちろん戦争や差別に抗う術であるとともに、もちろん美術界それ自体にも適用されるべき方法論だとも言えないか。その意味で、作業机の隣の壁にひっそりとあった、京都市立芸術大学ハラスメントの問題についてのQRコードは、なぜそれほどまでに小さいのかが疑問視されると同時に、その力関係のなかでの抵抗を感じるほどに、力強く「非暴力」の姿勢を呈するものだった。

京都市立芸術大学でのハラスメントとは、2017年に男性非常勤職員が同僚職員から受けたハラスメント被害を起点にした一連の問題でもあり、現在もホームページやSNSで情報の発信が進められている(*4)。問題はこの展覧会の会期中も、そしていまでさえも、続いているのだ。

これらすべてを踏まえたうえで、筆者は「非暴力」展が今後も文字通りの意味で続いていくことを期待する。そしてその続いていくなかで、その暴力の射程もまた問い、美術界における暴力それ自体をも「非暴力」的手法で変えていく場となることを願いたい。戦争は終わった、ジェンダーの話は終わった、裁判は終わった、謝罪は終わった──「終わった」と言えるのはどちら側なのか。ひとりで立ち向かうには頑強すぎるその固定に抗うために、その動きを止めないために、人々は協働し、話をして、集まるのだろう。そのために「非暴力」展がありうることを願って、今回の批評は、(いったん)終わってみることとする。

*1──グリゼルダ・ポロック、ロジカ・パーカー、萩原弘子訳『女・アート・イデオロギー』(新水社、1992)。

*2── イベント「非暴力による平和のつくり方」におけるカズ・ハガ氏の講演の要約から。「「非暴力による平和のつくり方」に29カ国144人が参加」(2024年5月15日、https://www.goipeace.or.jp/news/20240515/、最終閲覧2025年9月13日)。

*3──参加作家は竹内愛佳、アニータ・バルトス、長谷川新、アルメン・エロヤン、大塚朝子、カタリーナ・ヘル、シャーロット・デ・コック、むらたちひろ、デイヴィッド・ヌジア、ディルク・ヴァンダー・イェッケン、エドワルド・サラビア、エミール・デ・ナイス・ビック、ふらっとクラブ、ヘルト・ロビンス、ギヨーム・ファン・ムールケルケ、HABURI HABURI、ハンネローレ・ヴァンデポエル、小山陽菜、田代明向、藤浩志、イケモトタツヤ、イネス・ジュリアン、能勢伊勢雄、イェンス・ミロンタン、ジョン・コガ、大和楓 、大野開、大村香琳、中島伽耶子、井村一登、中原浩大、新津保建秀、前川紘士、山岸耕輔、田村久留美、新谷響名、リ・ウェイ、高梨麻梨香、坂口聖英 、山口正樹、三村昌道、中村潤、ミヒャエル・シュナイダー、松下みどり、村上美樹、西原珉 、金子未弥、山崎美弥子、黃慕薇、後藤那月、黑田菜月、ブラネン新那サイデ、ノア・ラティフ・ランプ、竹本法人、パイサルン “オスカー” アンピン、パヴェル・ビュフラー、ピョートル・ブヤク、、Plastulo Plastulo、極セカイ研究所、垣内玲、小林玲衣奈、鈴木理策、ロビン・ヘレラ、小田朔美、大東忍、秀沙、シルヴィア・サヴェルクール、百頭たけし、安村卓士、小倉拓也、タオ・ルオ・シー、シアスター・ゲイツ、澤陶子、岩瀬海 、Untitled Band (Shun Owada and friends) 、ワンタニー・シリパッタナーナンタクーン、ヤエル・テンミンク、早坂葉、雨宮庸介、大野優、荒木悠、岡留優、津村侑希、中谷優希、古川弓子、宮内由梨 、曽根裕など。(公式ウェブサイト[https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2025/12587/]より)

*4──非暴力展の成り立ちやこれまでの展示については以下の文章がまとまっている。服部浩之「『アンデパンダン』というキュレトリアルな実践」(「artscape」、https://artscape.jp/article/48722/、2024年9月22日、最終閲覧2025年10月20日)。

*5──「京都市立芸術大学におけるハラスメント問題について」(https://sites.google.com/view/harassment-saihatsu-boushi/about、最終閲覧2025年9月13日)。