地域レビュー(東京):黒沢聖覇評「考土 code -奄美-」、「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では、黒沢聖覇(キュレーター)が奄美大島の泥染を起点とした展覧会「考土 code -奄美-」(Mikke Gallery)と、オーストラリア先住民女性アーティストの表現を取り上げた「彼女たちのアボリジナル・アート」(アーティゾン美術館)の2展を批評的に取り上げながら、場所固有の伝統や記憶が、東京という都市空間においていかに再解釈されるのかを探っていく。

道程としてのヴァナキュラー

今回、東京という「地域」で開催される展覧会に限定したレビューを依頼された。都市と地方の格差が議論される昨今、改めて「ヴァナキュラー」という語について考えていた。直訳すれば「その土地固有の」などと訳されるこの言葉は、美術批評や建築論で久しく用いられてきた概念であるが、東京という巨大都市において「地域性」を語るとき、果たしてどのように「この/その土地固有の記憶」が呼び起こされうるのだろうか。大量にアートの展覧会が集中する首都圏において、「地域性」とはたんに地名や素材に根ざすことではなく、むしろ都市の回路を通じてどのように差異や文脈が編み直されるのかという問いに接続しているのではないだろうか。

「考土 code -奄美-」(Mikke Gallery)

四ツ谷駅近くに昨年オープンしたMikke Galleryは、今年からキュレーターズ・コンペティションを始動させた。「アカデミックな観点のみならず、社会的影響や持続可能性を審査基準とする」と掲げられたこのコンペで採択された企画のひとつが、奄美大島の泥染を起点とする「考土 code -奄美-」展である。キュレーターは呉服店「銀座もとじ」二代目の泉二啓太で、伝統工芸の継承者という立場から現代美術にも橋を架けようとする試みは、東京にあふれる展覧会群のなかで特異であるような印象を受けた。

展覧会は、奄美の伝統工芸である大島紬の泥染を担う金井工芸の後継者・金井志人を軸に、東京・沖縄の作家たちが奄美に滞在し、数年かけて泥染のリサーチを共同で行った成果といえる。例えば、山﨑萌子は、島で撮影した風景や祭事の写真を、泥染された芭蕉紙に印刷する。繊維の凹凸にイメージの陰影が宿り、写真という「記録」と土地に息づく文化的「記憶」のあいだに揺れる関係性を可視化している。山﨑が東京と与那国島を行き来する作家であることを踏まえると、この往還の感覚は作家自身のアイデンティティとも重なるだろう。

新城大地郎と金井志人の共作シリーズは、奄美と宮古島という異なる島に拠点を置く2人が、テーチギ(シャリンバイ)を墨にして、抽象的に泥染を施したキャンバスに書を落とすセッション作品である。禅的な「只管打坐」の姿勢を重ね合わせながら、地域素材と精神的実践が交錯する。たんなる素材の実験にとどまらず、人と大地の関係を「坐す」という行為そのものに託す試みといえる。

また、ギャラリー奥に展示される柳晋哉と金井志人の《泥中の布》は、本展のハイライトでもある。テーチギだけでなく、月桃や椎木、ヒカゲヘゴ、福木といった奄美の植生を染料として用い、金井が染めた糸を柳が織り上げた。伝統的な技法を拡張しながらも、その枠を超えた協働のプロセスによって新たな関係性を紡ぎ出す。伝統の「拡張」以上に、異なる素材実験を横断し、協働プロセスそのものを作品化する点に力がある。

泉二は展覧会のオープニングトークで「伝統に化学反応を起こす」と語ったが、それはたんなる比喩に留まらない。筆者の個人的な見解だが、難解さが増し、ハイコンテクスト化した現代美術に対する疲弊感が見られるなか、近年ますます素材や物質性への回帰が求められているという印象を受ける。そうした文脈において本展は、伝統工芸を刷新するだけでなく、形式化された現代美術の氾濫に対しての化学反応ともなりうる。本展は奄美における共同調査・共同制作を経て、土=泥というヴァナキュラーな素材を媒介に、都市と地域という二項対立を相対化し、新たな関係(文化的コード=考土の絡み合い)を編み直す試みであると評価できる。

「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」(アーティゾン美術館)

いっぽう、アーティゾン美術館で開催中の「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」は、日本初となる女性アボリジナル作家に焦点を当てた大規模展である。7名と1組のコレクティヴによる52点の作品は、制度から周縁化されてきた表現を美術史の中心に据え直そうとする試みだ。本展についてはすでに複数メディアでのレポートやレビュー(*1)、ウェブ版「美術手帖」による担当学芸員・上田杏菜のインタビューが公開されているため、基本的な内容の紹介はここでは割愛させていただき、本論では批評的な観点を補いたい。

本展で、鍵となるのはアボリジナル女性作家たちが置かれてきた「二重の周縁化」である。1970年代から80年代初頭、現代アボリジナル・アートが興隆した時期に中心にいたのは男性作家であった。女性による制作は、バティックやバスケット、装飾品といったものに限られ、「工芸」や「実用品」として扱われた結果、西洋的な美術史の枠組みからは排除され、彼女たちは先住民かつ女性であるという二重の周縁化のなかで、正統な評価を受けることがなかった。しかし1980年代後半以降、女性作家たちはこの立場に挑み続け、今日ではオーストラリア現代美術の中核をなす存在となっており、本展はそうした観点に光を当てる(*2)。

いっぽう、本展の展示構成は筆者には複雑な印象を残した。それぞれの作家ごとにセクションを設けて紹介する形式は、周縁として扱われてきた女性作家の作品を「美術」として顕彰する強さを確かに持つ。だが逆説的に、個々の創作を「作家性/オーサーシップ」へと還元し、狭義の美術制度の枠組みに再回収してしまう危うさも感じられた。もちろん、それは本展や作家たちの意図とは異なるだろうが、鑑賞者の視点からはそう映りかねない点は付記しておきたい。

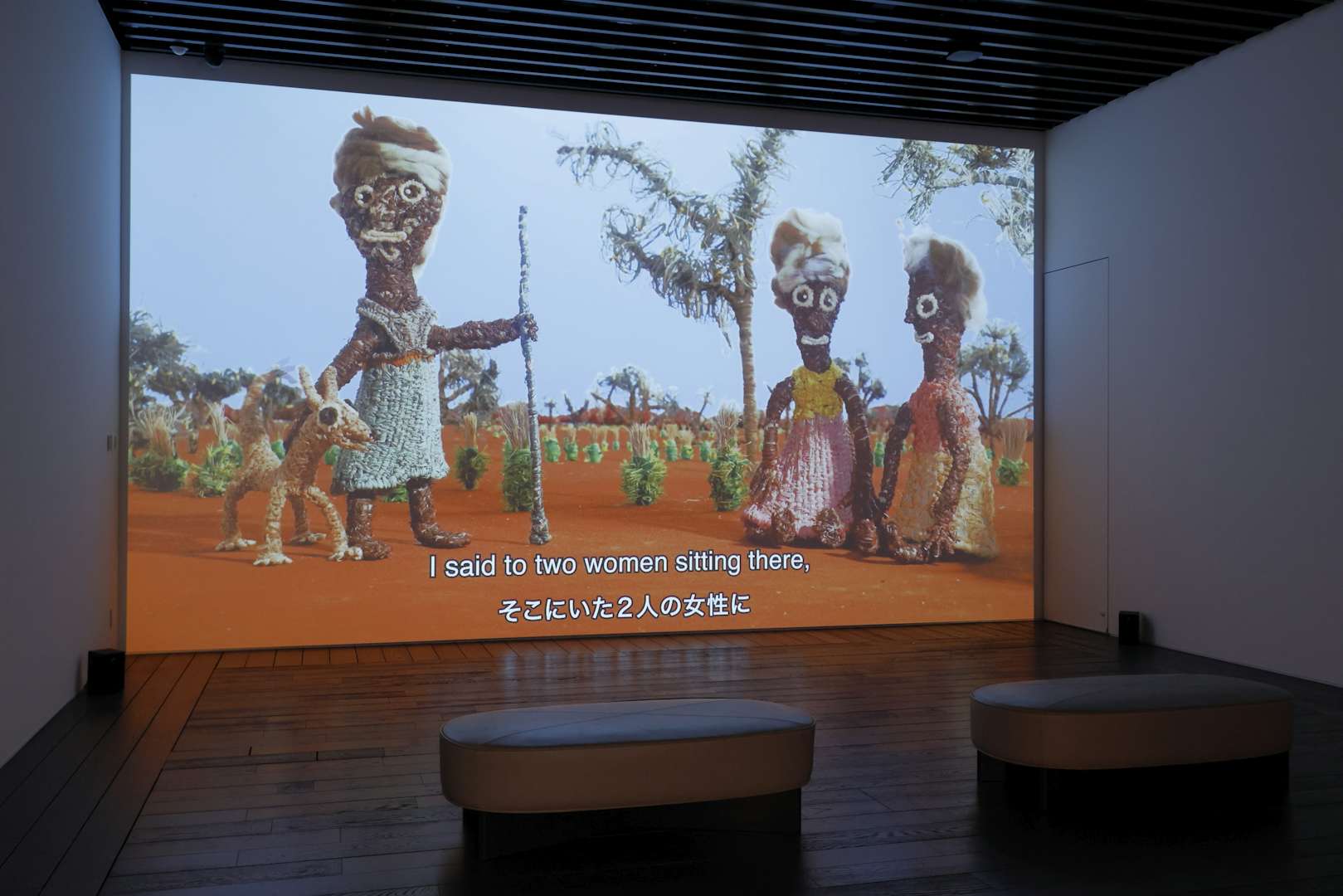

そのなかで、筆者がとくに注目したのが本展で唯一のコレクティヴ(美術的な用語でもある「コレクティブ」と呼ぶことにも多少の疑問があるが)であるジャンピ・デザート・ウィーヴァーズである。中央砂漠から西砂漠地域の400人以上の女性が参加する彼女たちの活動は、もともと1995年に文化的な方法によって生活の収入源を確保するために始まったという。現在では砂漠の草を編んだ立体作品やインスタレーションを制作しており、本展では、草で編まれた人形や動物を用いたコマ撮りアニメーションが出展されている。参加者による日常的な生活や過去についての記憶と、コマ撮りによるユニークな動きによって人形たちが出来事を演じ出すアニメーションは、たんなる作品のプレゼンテーションという以上に、地域の文化継承の機能を持っている。つまり、彼女たちの創作活動は、父権的な美術制度に依らない共同体的実践のオルタナティブを提示しており、本展の焦点を効果的に提示しているものに見えた。

ここで参照したいのは、文化人類学者・批評家の今福龍太による「ヴァナキュラー」の解釈である。今福によれば、「ヴァナキュラー」とは、従来「伝統的」や「ネイティブ」といった語が前提としてきた地域的完結性や純粋性を拒むものである。むしろそれは、植民地主義を経過した近代の文化空間において、規範的な枠組みからはみ出す営為を捉えるために不可欠な視座だとされる。つまり「ヴァナキュラー」とは、ある土地の本質に結びつけられた「場所性」ではなく、むしろ繰り返される「移動」やその「道程(アイテナリー)」において立ち現れる文化的営為の力線なのであるという(*3)。

この理解を手がかりにすれば、アボリジナル女性作家の営みも、奄美の泥染の技術も、「純粋な伝統」として括ることはできない。植民地主義とジェンダーの二重の周縁化を受けながらも、それを逸脱し続けるアボリジナル女性作家たちの表現は、規範的な美術史の外縁から批評性を更新し続けている。またおそらく奄美の泥染も、琉球文化と薩摩支配による二重のアイデンティティ(*4)を背景に、つねに「非完結性」を抱えながら展開してきた。両方の展覧会に通底するのは、伝統を本質化するのではなく、移動を通じて「ずれ」ながら更新し続けるヴァナキュラー的な力学である。

この2つの展覧会が、ともに東京という大都市で開催されたことも含め、地域固有の記憶や文化継承をその純粋性ではなく、移動の方向性として読み替えることで、美術/工芸(あるいは民藝)の境界を編み直す可能性も見えてくる。東京という都市において「地域性とは何か」を問うこととはつまり、日常の移動や断片的な経験のなかで、どのように関係し合う複数の地域性を編み直し、いかにして自らを関係づけられるかを問うことではないだろうか。

*1──後藤美波「『彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術』(アーティゾン美術館)レポート。土地や歴史を見つめる女性アボリジナル作家たちの“いま”」(2025年6月24日、Tokyo Art Beat)https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/echoes-unveiled-artizon-museum-report-202506

三澤麦「『彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術』開幕レポート」(2025年6月25日、ウェブ版「美術手帖」)https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/30940

鈴木弥香子「【レビュー】『オーストラリア現代美術 彼女たちのアボリジナル・アート』(アーティゾン美術館)。まなざす/まなざされる——先住民女性アーティストたちの『声』に応答する」(2025年8月7日、Tokyo Art Beat)https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/echoes-unveiled-artizon-museum-review-202508などを参照。

*2──本展図録収録テキストより。上田杏奈『彼女たちのアボリジナル・アート』(アーティゾン美術館、2025年)10-13頁。

*3──今福龍太『クレオール主義』(増補版)、ちくま学芸文庫〈筑摩書房〉、2003年、174-185頁。

なお、美術手帖ART WIKI「ヴァナキュラー」(文=原田裕規、2025年8月16日閲覧)も参照。

*4──奄美群島は、15世紀から琉球王朝に南海貿易の中継地として支配下にあったため、生活文化、言語、宗教、風俗、芸術にいたるまで琉球化されていたと言われているが、近世に入り江戸幕府が開かれると、薩摩藩は奄美大島に侵略し、実質上奄美群島を植民地化した。しかし、薩摩藩は琉球王朝が中国王朝へ従属しているという体裁を保つため、奄美が事実上の直轄地であることを隠し、奄美に日本化(ヤマト化)することを禁じたため、奄美は琉球文化を維持しながら琉球とは政治的に断絶されることを余儀なくされた。