地域レビュー(東京):山﨑香穂評「野村在 どうしようもなくかけがえのない」、「クリスティーン・サン・キム」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事は、山﨑香穂(東京都写真美術館学芸員)が今年7月から9月にかけて東京で開催される展覧会のなかから、「野村在 どうしようもなくかけがえのない」、「MAMプロジェクト033:クリスティーン・サン・キム」を取り上げる。2つの展示から、「聞く」以外の行為による「音」との対峙について考察する。

目に見える「音」から考える「音と存在」の関係性

「野村在 どうしようもなくかけがえのない」(faro WORKPLACE)

faro WORKPLACEで野村在の個展「どうしようもなくかけがえない」が開催された。野村は家族の死や震災の体験から、「存在」と「記憶」の関係をテーマに制作を行ってきた。写真や彫刻、改造した機器やインスタレーションを用いて存在と消失、そしてそれに伴う記憶の在り方にアプローチしてきた作家である。今回は以前から少しずつ取り組んできたという「音と存在」をテーマに制作された作品が展示された。蓄音機のような形をした新作の《音の骨(フォノン)抽出装置》は、録音と再生のみならず「音の物質化」という機能を持つ。「存在」している/していた対象の記憶を作品として残してきた野村だが、《音の骨(フォノン)抽出装置》からは存在している/していた「音」を目にみえるかたちで私たちの前にみせてくれる。

これまでにもテクノロジーを表現のひとつとして積極的に取り組んできた野村だが、今回もQUMUとの協働で制作を行っている。QUMUは自主的に活動するエンジニアが中心となり、表現と技術の協働による新たな価値創出を目指すプラットフォームである。

今回の展示に作家が寄せたステートメントは「音はかつて一過性だった」と始まる。音は一過性で目には見えないものである。見えない音を見えるようにしようとした人物として「エドワール」の名前を挙げる。エドゥアール=レオン・スコット・ド・マルタンヴィルは、その後の蓄音機の発明につながる、録音機「フォノトグラフ」を発明した。ヒトの声を媒体に封じ込めて、異なる場所、時間に再生しようとする技術が発明され、それが実現したのは19世紀後半にさかのぼる。そして、音を記録する媒体としてレコードも登場する。

そうしてどこにでも定着できるようになった音は「繰り返されるようになり、いつしか体すら持たず幽霊のように浮かんでいる、死なない体になった」と野村は述べる。「けれども実際は私たちの世界の毎日は、絶望と愛おしさの繰り返しでできている。苦しみは喜びで、そして退屈は過激で、補い合っている。死ぬから生きる。生きるから死ぬ。だから音の一過性を取り戻すため、消えていくレコードを作ろうとした」とステートメントは続く。

《音の骨(フォノン)抽出装置》に置かれているレコードのメディウムは「微粒子石膏」。「焼きそばの音を探す2025.8.16」「Unfallen Snow 2025.9.6」などと書かれたラベルが貼られているレコードが複数枚展示されている。そこには野村が収集した音が微粒子石膏を素材とするレコードに封じこめられている。また、そのうちの数枚は地面に落ちて割れてしまっているように置かれている。様々な音が封じ込められているこのレコードにも重さがあり、地面に落ちれば割れてしまうのだ。

蓄音機とレコードの隣には、無機質な机と、その上には電子計りやデシケーター(防湿保管庫)、粉を集める刷毛なども置かれている。蓄音機の形をした《音の骨(フォノン)抽出装置》はレコードを再生することで、レコードの溝を削るカッティング機能も備えている。削り取られた石膏の粉、つまり音のもとは小瓶に溜まり、溜まった粉は電子計りで重さを計られ、重量などの情報とともに、デシケーターに目に見えるかたちで格納されていく。音が封じこめられたレコードは《音の骨(フォノン)抽出装置》によって再生されることで、レコードのフォルムをだんだんと失っていくわけだが、その瞬間、同時に新しい何かが生まれているのだ。

「音」は誰のものなのか

MAMプロジェクト033:クリスティーン・サン・キム(森美術館)

森美術館が世界各地のアーティストと実験的なプロジェクトを行う小プログラムシリーズ「MAMプロジェクト」。今回はアメリカ出身でベルリンを拠点に活動するクリスティーン・サン・キムの日本の美術館での初の展示となった。

キムは自身がろう者であることで音や音声にアクセスしにくい経験を出発点に、音や言語、コミュニケーションの複雑さを主なテーマとし、音をきく代わりに「見る」「触れる」といった方法を模索、音を視覚的に表現するドローイングや、映像、彫刻、インスタレーションなどの作品を多く制作してきた。また、アメリカ手話を視覚的に表現し、「音はだれのものなのか」「誰が言語をコントロールしているのか」などの問いを、作品を通して提示している。

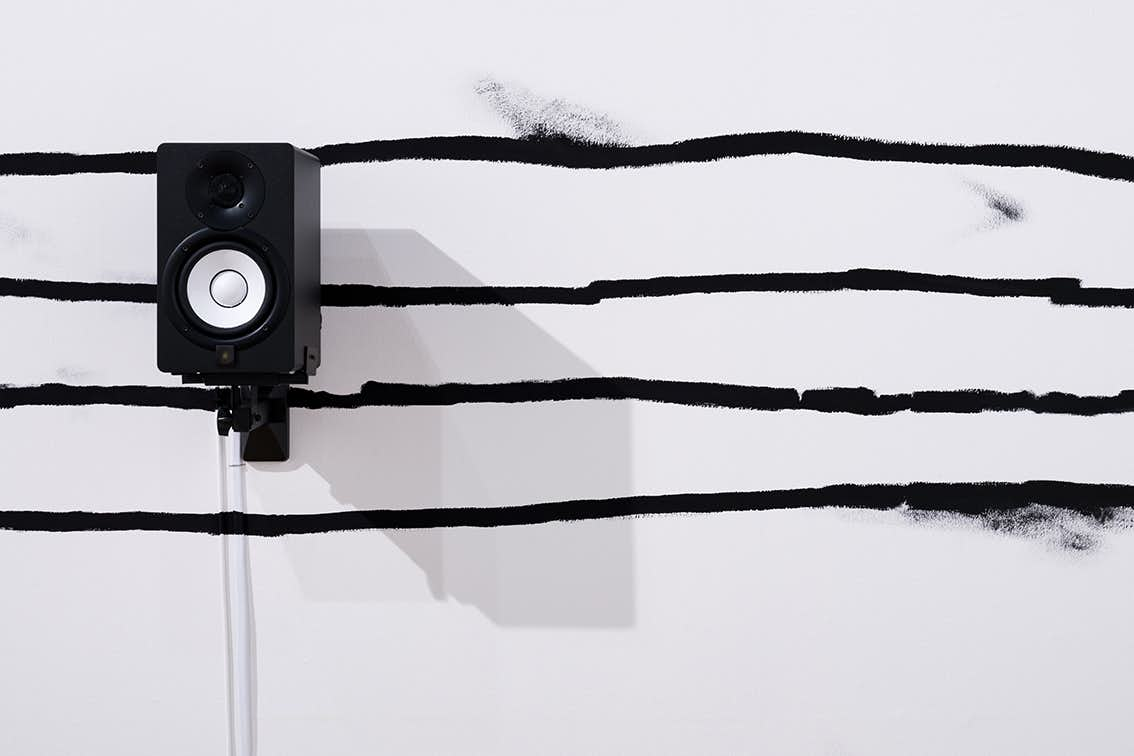

今回の展示では、壁いっぱいに描かれた壁画《音の波紋が広がるところ》と、サウンド・インスタレーション《コミュニティのため息》が展示されている。展示室に入ると、四方いっぱいに描かれた黒い4本の線をベースにしたドローイングに囲まれる。それらの線から逸れるようなかたちで音符のような記号も描かれており、五線ではないが、何か楽譜のような印象を受ける。西洋の伝統的な音楽から生まれた記譜法で用いられる五線譜から一本線が少ないということに何か意味があるのではと考えさせられた筆者であったが、五線譜を手話(キムはアメリカ手話の話者である)で表現しようとした際に、親指以外の四本の指で表現した方が視覚的にイメージに近かったため、四本の線を用いている。言語を用いて何かを表現するとき、言語が変われば表現方法を柔軟に変更することも可能だということにふと気付かされる。

一緒に描かれている音符は「ある存在を伴って空間を移動する人のようなイメージ」だとキムは話している。音符は四線上ではなく、その外側に描かれている。楽譜に描かれている音符は音を奏でる記号である、と譜面を読むのが西洋の伝統的な音楽のうえでは常ということになっているが、この音符は音を発しない。これらは社会の支配的な枠組みの外側の存在を示唆している。音符の周りの線はその音符を囲う波紋のように湾曲し、四線に影響を与えている。彼らの声は音を発さずともそこに存在しているのだ。

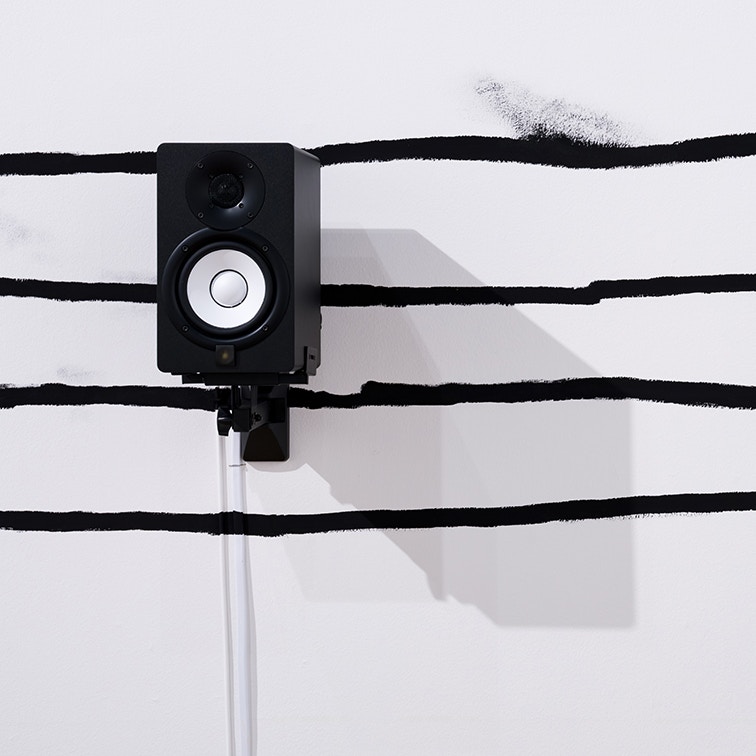

その四線に沿うようにサウンド・インスタレーション《コミュニティのため息》も展示されている。各国にいるキムのろうの友人たち66名からため息の音を集め、5枚のレコードに落としこみ、レコードが再生されるスピーカーからは様々なため息がきこえてくる。四方からきこえてくるため息にはそれぞれが抱える様々な感情が含まれている。その響きが展示室をぐるぐると回り、私たちに共感の感情を呼び起こしてくる。一つひとつのため息の音が重なり合うことで、同じような問題を抱える人々のつながりがきこえてくる。

また、それぞれのレコードの上にはキムによって制作された陶製のレコードウェイトが配置されている。これはある「重さ」を表現している。キムは「形が質量を持つこと」「形が重みを帯びること」ついて考えるという。さらに、昨今の社会情勢にもある種の「重さ」を感じていると述べる。それはキムの作品《コミュニティのため息》のウェイトにも表れている。「私たちを押さえつけているものは何なのか?」「私たちは何を背負っているのか?」「それは良いものなのか、悪いものなのか?」これらの問いをキムは作品に込めている。

※本稿執筆にあたって、「ARTIST INTERVIEW クリスティーン・サン・キム」『美術手帖』2025年10月号のインタビュー(德山拓一=聞き手 田村かのこ=構成・翻訳)を参照した。