地域レビュー(関東):柴山陽生評「アーティストとひらく 戸田沙也加展 沈黙と花」、「Collecting a Sky ―風景を渡る糸―」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では、柴山陽生(横浜国立大学)が関東圏(東京を除く)で開催された展覧会のなかから、2つを取り上げる。戸田沙也加と小林万里子、アンドレア・マイヤーズによる作品から、人間と植物、そして環境とのつながりを考察する。

シンボルとしての、生物としての花

「アーティストとひらく 戸田沙也加展 沈黙と花」(横浜美術館)

「アーティストとひらく 戸田沙也加展 沈黙と花」(横浜美術館)は、なによりも、希望のシンボルとしてのカンナを主題としている。入り口付近に掲示された展覧会自体についての文章によれば、その主題は以下のストーリーに由来する。

1945年の夏、原爆投下により焦土と化した広島は、「今後75年間は草木が生えない」と言われました。しかし、それから約1ヶ月後の9月、爆心地から約800m離れた場所でカンナの花がひっそりと咲く姿が見つかります。

カンナは、真夏の炎天下に大きな葉の間から鮮やかな花を咲かせる、中南米原産の花です。当時、朝日新聞のカメラマンであった松本栄一は、このカンナの花を広島で撮影します。この写真は戦後、広島平和記念資料館において希望のシンボルとして語られるようになりました。

ここで語られているストーリーは、人間が原爆を広島に投下し、土地を荒廃させたが、それでもその地でカンナの花は咲いたというものだ。そして、松本栄一によって撮影され、そのカンナ(の写真)は「希望のシンボル」となった。

そのシンボリックな写真と同様に、展示された作品群もまた、カンナと人間という2つの種(species)の関わりによってうまれている。どういうことかというと、作品におけるカンナの花は、それを撮影・展示する人々との関わりによって、その姿を見せているということだ。

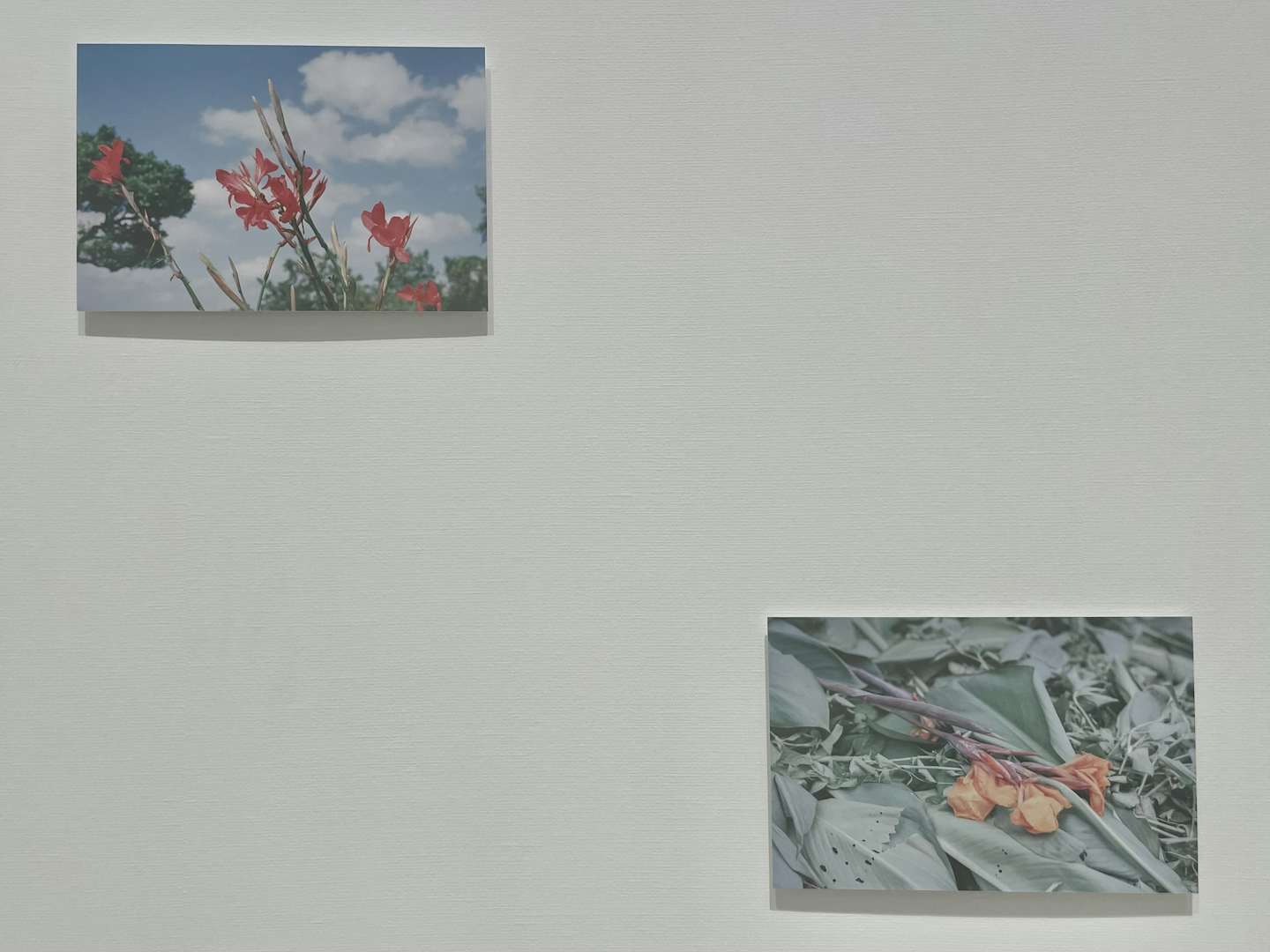

展覧会の中心(のひとつ)は、10枚のカンナの写真からなる《Tokyo Canna Project (Tokyo, Yokohama, Okinawa)》(2023-25)である。注意すべきは、その被写体の花が単一ではないことだ──それらには、(わたしの見方が正しければ)ある土地に「自生」している花々と、鉢に植えられた花々の2種類がある。後者を写した写真のほうが、より人為的にうみ出されているイメージだと言えるだろう。その花は、ある場所──公衆電話ボックスのなか、街路樹のそば、高層建築の窓際、バス停──に配置され、撮影されている。その操作によって、作家は広島とは別の(複数の)街に「希望のシンボル」をうみ出しているのだ。戸田のステートメント「展覧会によせて」には、「平和は与えられるものではなく求めるものであること」と記されているが、それはこの写真撮影における操作についての言葉だとも解釈できるだろう(なお、写真撮影と演出の関係は、同展覧会内に展示された映像作品《Recording Memories》(2025)中の、作家の友人であるロシア人アーティストの語りにおいても言及されている)。作家はそのささやかな実践──「小さな祈り」(*1)──によって、平和を希求しているのだ。

いっぽうで、《Tokyo Canna Project》の向かいには、《沈黙と花》(2025)と題された、巨大な絵画が展示されている。言うまでもなく、この絵画は人為によって制作されており、そして、その高さ2.7メートルの巨大さからしても(*2)、花や葉のイメージの輪郭線や平面性──とくに葉は人工植物を思わせるかもしれない──からしても、そのカンナの絵は完全に「シンボル化」されているように見える。その絵画の与える印象は、《Tokyo Canna Project》のささやかさとは対照的である。その祈りは「小さ」くない。

しかし、現実世界に咲くカンナの花はたんなるシンボルや比喩ではなく、生物そのものである。《Tokyo Canna Project》における「自生」している花々の写真は、そのことを示している。赤色の花のカンナとその蕾は空に向かっており、その姿は生命の躍動感を想わせる。対して、その隣に展示されたカンナの花とその蕾は色褪せており、葉の上に横たわっている──おそらく、このカンナは枯れつつある。

もちろん、自生しているカンナが生物であるということと、それを撮影・操作する人間が存在することは両立する。赤色の花のカンナの写真は、澄んだ空とともに写るように下側から撮影されており、いっぽうで、横たわるカンナの写真は、赤色の花のカンナの写真の隣に、しかし(水平にではなく)斜め下に展示されている──それによって観る者は視線の動かし方を操作される。つまり、上昇するものと下降するものという2つの花の関係が、観ること自体において反復されるのだ。それらの写真は、たんにシンボルであるだけではなく、文字通りの生物の生と死を示唆している。

最後に、展覧会には、ほかにも見どころ──ロシアから日本に移住した友人と海外原産の花であるカンナとのアナロジーや、横浜美術館のコレクションから選ばれた「コラボレーター」のひとりである小川原脩の絵画《砂漠の花》(1937)における擬人化(生き物化)された花の存在など──がいくつもあり、それらがしばしば部分的につながっているということ、また、先述の映像作品《Recording Memories》内の、作家と友人の関係性の表現には並々ならぬものがあるということに触れておきたい。ともかく、この──大きな美術館のなかのたった一室で開催されている──ささやかな展覧会がとても味わいぶかいということはまちがいない。

*1──戸田のステートメント「展覧会によせて」より引用。「この展示を通して、過去と現在、これからをつなぐ小さな祈りが、静かに人々の心に触れることを願っています」。

*2──作品サイズについては、以下を参照した。https://www.instagram.com/p/DL4Y_w1ynyU/?igsh=OW83ZmEwcmloNnQ4(2025年8月18日アクセス)。