地域レビュー(東京):山﨑香穂評「細野さんと晴臣くん」展、「すずえり」展

ウェブ版「美術手帖」にて新たに始動した、地域レビューシリーズ。本記事は、山﨑香穂(東京都写真美術館学芸員)が今年4月から6月にかけて東京で開催された展覧会のなかから、「細野さんと晴臣くん」展と「すずえり」展を取り上げる。各展覧会より、アイデンティティの形成と女性としての生き方について考察する。

アイデンティティの形成と女性としての生き方

「HOSONO MANDALA」企画展「細野さんと晴臣くん」(立教大学 池袋キャンパス ライフスナイダー館)

「僕のいまやっているものの多くは、もとは小学校の頃の体験から始まっていることになる」。(細野晴臣『映画を聴きましょう』キネマ旬報社、2017年)

子供の頃、学生の頃に好きだったものが、その後の人生に多少なりとも影響を与えるということは、誰にでも経験があるのではないだろうか。昔から好きだった映画、音楽、漫画――。それらに触れた経験が個人のアイデンティティをより強固なものにしてくれる。

本展覧会は、「Dialogue 1 映画と晴臣くん」「Dialogue 2 音楽と晴臣くん」「Dialogue 3 漫画と晴臣くん」「Dialogue 4 晴臣くんと細野さん」の4章から構成される。子供の頃や、母校の立教大学で過ごした学生時代の「晴臣くん」が好きだった映画、音楽、漫画について、ノートいっぱいに描かれた落書きから、当時の「晴臣くん」の経験がよみがえる。ノートの隣には、大人になった「細野さん」の言葉が添えられ、「晴臣くん」と「細野さん」の対話が展開していく。

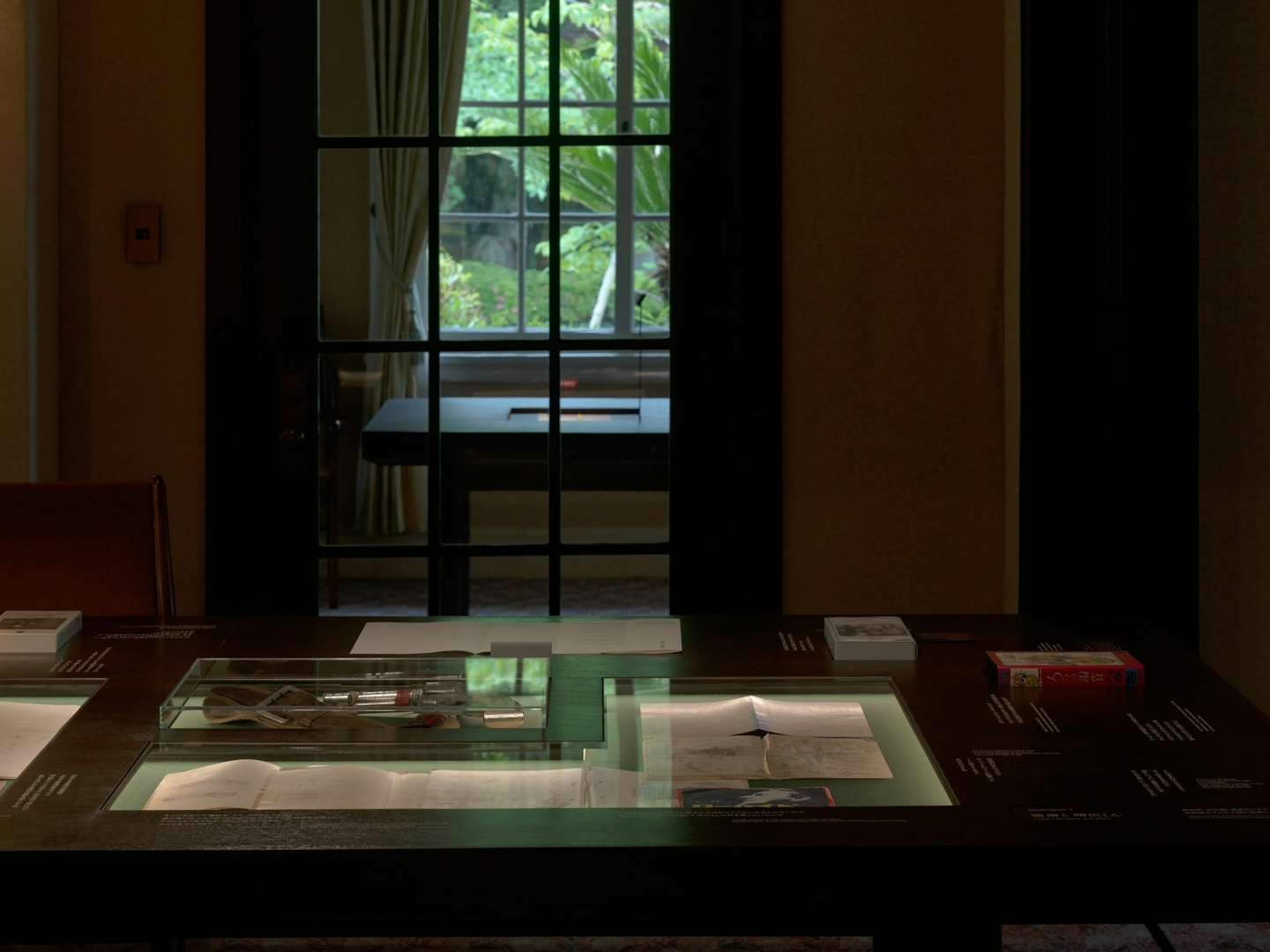

展示台としての重厚な机4台に「晴臣くん」が当時好きだったもの=「細野さん」がいまでも好きなものがぎっしりと展示される。当時の映画のVHSや漫画、レコードの横に並べられた「晴臣くん」のノートには、それらの作品から得たアウトップットがノートいっぱいに書き尽くされている。「LIVE NOW」のライトの明かりにつられて机へ近づいていくと、小さな音楽が聞こえてくる。細野の耳のイラストがプリントされたハンドアウトを机に敷き、その上から机の中へ耳を澄ますと、細野の歌声が聞こえてくるというインスタレーションが展示されている。この展示においての机は展示構成のある種の仕切りとしてだけではなく、机がもつメタファー、例えば創造の場や、知識を吸収する場などを想起させる(本展では、高校時代に活動していたフォークバンド、オックス・ドライヴァーズの曲も初公開された)。

「Dialogue 4 晴臣くんと細野さん」では「自分の生まれる前の音楽も、これから生まれる音楽も。好きという気持ちでつながっている」という細野の言葉からも、細野が楽曲のカバーや、ラジオや書籍等のメディアで発信をするなかで、過去のものを未来へ橋渡ししているということが伝わってくる。

本展は細野の軌跡と進行形の活動を伝える55周年プロジェクト「HOSONO MANDALA」の第1弾企画として実施された。古いものも新しくて、新しいものも古い。「自分の好きだったもの」を改めて振り返る機会をも得ることができる。昔好きだったものからは、いつでも新しい発見ができるということに改めて気づかされるのだった。