地域レビュー(東京):原田美緒評「小林エリカ Yの一生 The Life of Y – ひとりの少女」展、「平山匠 ここがいい」展

ウェブ版「美術手帖」にて新たに始動した地域レビューのシリーズ。本記事は、原田美緒(東京都現代美術館学芸員)が今年4月から6月にかけて東京で開催された展覧会のなかから、小林エリカと平山匠による2つの展覧会を取り上げる。芸術は、いかにして語られざるものに光を当てるのか──その問いを軸に、鋭いまなざしが注がれる。

語られざるもの──「戦争」と「ケア」を語る

「小林エリカ Yの一生 The Life of Y – ひとりの少女」展(Yutaka Kikutake Gallery)

戦後80年。いまの日本で「戦後」の「戦」が指しているのは、第二次世界大戦、あるいは太平洋戦争のことである。しかし、世界がこれほどまでに混迷を深めるなかで、「戦後」という言葉の意味は、これまで通りであり続けることができるのだろうか。もしかすると近い将来、私たちはこの言葉で、まったく別の「戦」を語ることになるかもしれない。そんな時代にあって、芸術に携わる者として、私はこの問いを立てたい。「私たちはこの状況にどう抗えばよいのだろうか」。

小説、コミック、映像、インスタレーションと多岐にわたる表現活動を展開する小林エリカが、近年専ら取り組んでいるテーマは「戦争と女性」である。最新作である小説『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋社、2024)では、勤労奉仕に従事した女学生の姿を描いている。本展では、その女学生のひとり、雙葉高等女学校に通っていた実在の人物、「Y」に焦点を当てる(*1)。

Yを含む雙葉高女の学生たちは、戦時中日本軍に賃借されていた東京宝塚劇場で風船爆弾をつくっていた。風船爆弾とは、和紙をコンニャク糊で貼り合わせてつくられる、焼夷弾を吊るした直径10メートルの水素気球である(*2)。いっぽう、宝塚歌劇といえば、女性のみで構成され、女性が「男役」を演じる劇団である。「どんな時代へも、海の向こうの外国へも」行け、「男になって思う存分恋をすることも、悪者と闘い冒険することも、科学者や王様になることもでき」、適齢期の女子に課せられた使命、つまり「結婚させられることを、いきおくれること」を、「心配する必要もない」(*3)と伝えてくれるこの舞台は、当時の女子たちに自由を夢見させたに違いない。しかし、その本拠地である劇場で、風船爆弾という兵器が女子の手によってつくられていた。風船爆弾づくりに携わった少女たちと、夢の舞台のあいだにある皮肉なねじれ──この矛盾こそが、小林の作品において主題化されている。

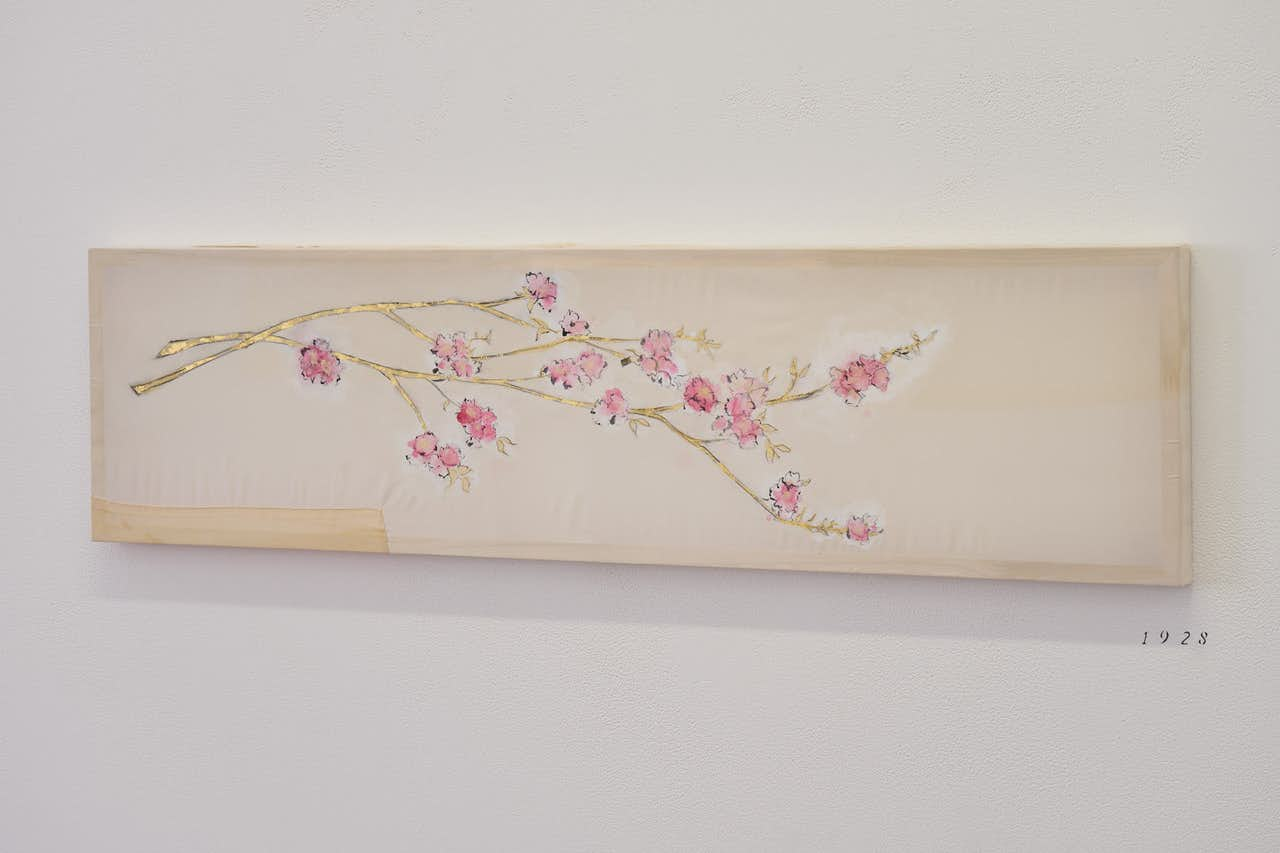

展示には、Yによる実際の「手」のスケッチや「いろはうた」の模写と並び、GHQ占領下で米軍がホテルとして利用したという八重洲ビルヂングのモザイクタイルやレリーフ、窓なども登場する。八重洲ビルヂングは、Yの生まれた1928年に竣工された建物だ。その建物のタイルやレリーフは、半分ショッキングピンクに染め上げられている。このピンクは、展示に散見される小林自身が制作した「桜」のペインティング(これらのペインティングの下には年号が付されていて、Yの人生と符合していることを示す)と重なり合う色であると同時に、桜が個人の死を美化する象徴として用いられてきた歴史的意味をも想起させる。現代に生きる小林エリカが掬いあげた、Yが生きた時代の記憶の断片──桜、八重洲ビルヂング、宝塚歌劇、そして風船爆弾。これら一つひとつの「点」が、小林の創作を通じて「線」となり、ナラティブとして立ち上がる。

その線は、きらびやかな舞台の裏にひそむ現実へとつながっている。市井の人々が知らぬ間に戦争に加担してしまう可能性、美しさのすぐ隣に潜む暴力。これらは、私たちが生きる現代社会にも通じている。SNSなどを通じて戦争を簡単に「見る」ことができ、高度資本主義社会のなかでは、消費行動ひとつで戦争に加担してしまう──あるいは「加担できてしまう」現実。戦争とはもはや遠い過去ではないのだ。

そのなかで、小林にとって「現在形(〜する)」という時制は重要である。小説(*4)のなかで、「わたしは雙葉高等女学校を卒業する」「戦争が終わる」といった文が、過去を語りながらも現在形で記されているのは偶然ではない。それは、物語と現代との距離を縮め、読者に「これは過去の話ではない」と突きつける装置であり、小林の戦争に対するまなざしそのものでもある。

展示の一角には、歌人・穂崎円による短歌が掲示されていた。

死の裏に殺意や動機があることのミステリーだけの金の安寧

アメリカ本土では風船爆弾で、数名の死者が出たとされる。そのことに罪悪感を抱き、いまなお苦しんでいる元女学生もいる。けれど、Yはそれを「そういうのに罪悪感を持つのはわからない」と言い、「戦争中なんだからしかたないじゃない」と答える(*5)。戦争の只中では、無自覚に人は人を殺せてしまう。そしてY自身、自分のつくった風船爆弾で人が死ぬなどとは思っていなかった。

同じように、現代を生きる私たちも、自分が手にしたコーヒーが、遠い誰かの死に関係しているなどとは思わない。自分の行動が誰かの死につながる可能性についての意識が希薄なまま、日々を過ごしている。だが、その無意識こそが、戦争を見えにくくし、拡大させる温床となる。

冒頭の問いに戻るならば、こう言うべきだろう。この意識の希薄さを少しずつ濃くしていくこと──それが、芸術の果たすべき役割なのだと。本展はそのことを私たちに示してくれる。