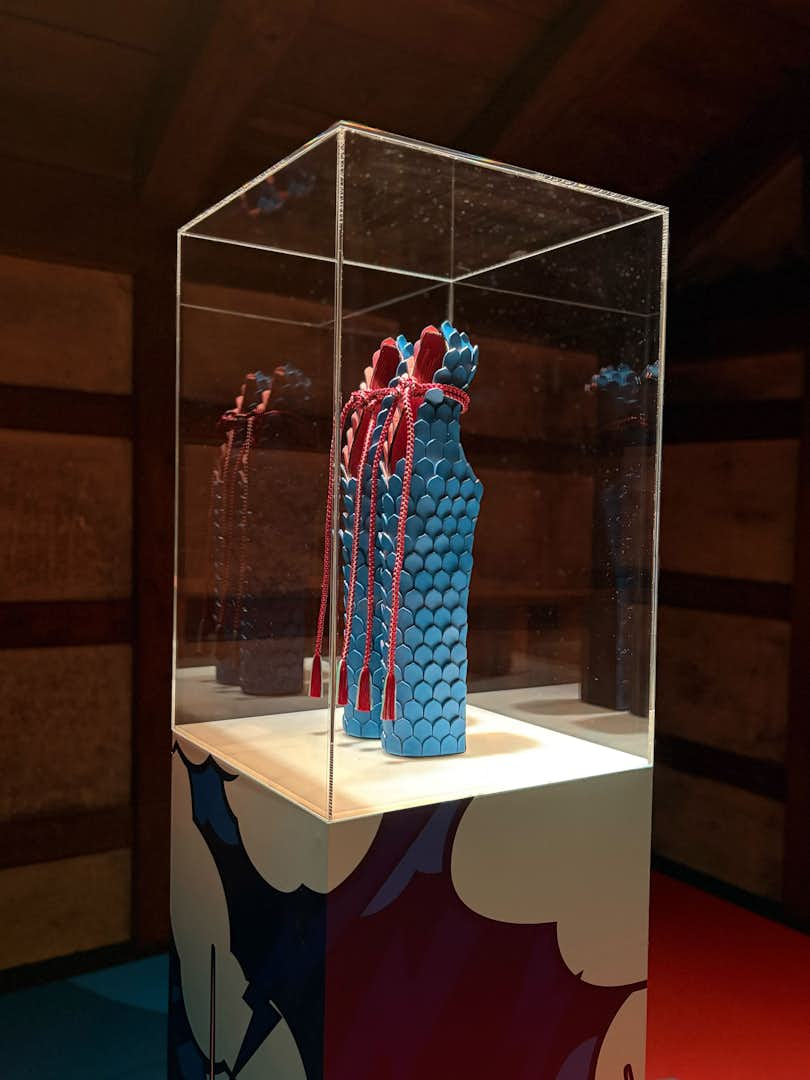

「GO FOR KOGEI 2025」開幕レポート。「工芸的なるもの」を軸に「工芸」そのものを問い直す

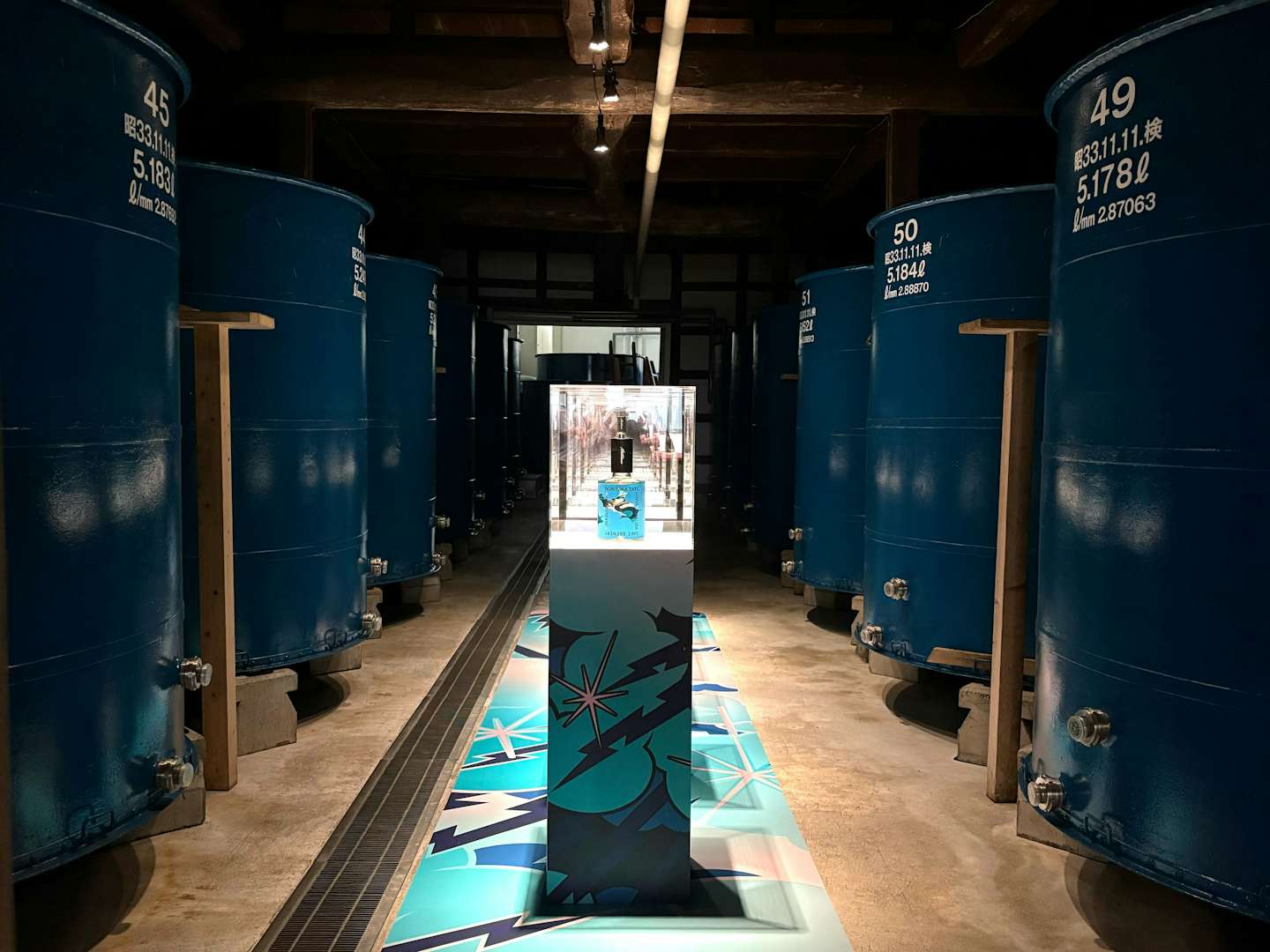

ものづくりが古くから受け継がれる北陸エリアで、アートやデザイン、建築などのジャンルを横断しながら「工芸」の新しい見方を提案する芸術祭「GO FOR KOGEI2025」が開催される。会期は9月13日〜10月19日。

ものづくりが古くから受け継がれる北陸エリアで、アートやデザイン、建築などのジャンルを横断しながら「工芸」の新しい見方を提案する芸術祭「GO FOR KOGEI」。2020年から毎年開催してきた本芸術祭は、例年同様、アーティスティックディレクターに秋元雄史(東京藝術大学名誉教授)を迎え、「GO FOR KOGEI 2025」として今年も開幕する。会期は9月13日〜10月19日。

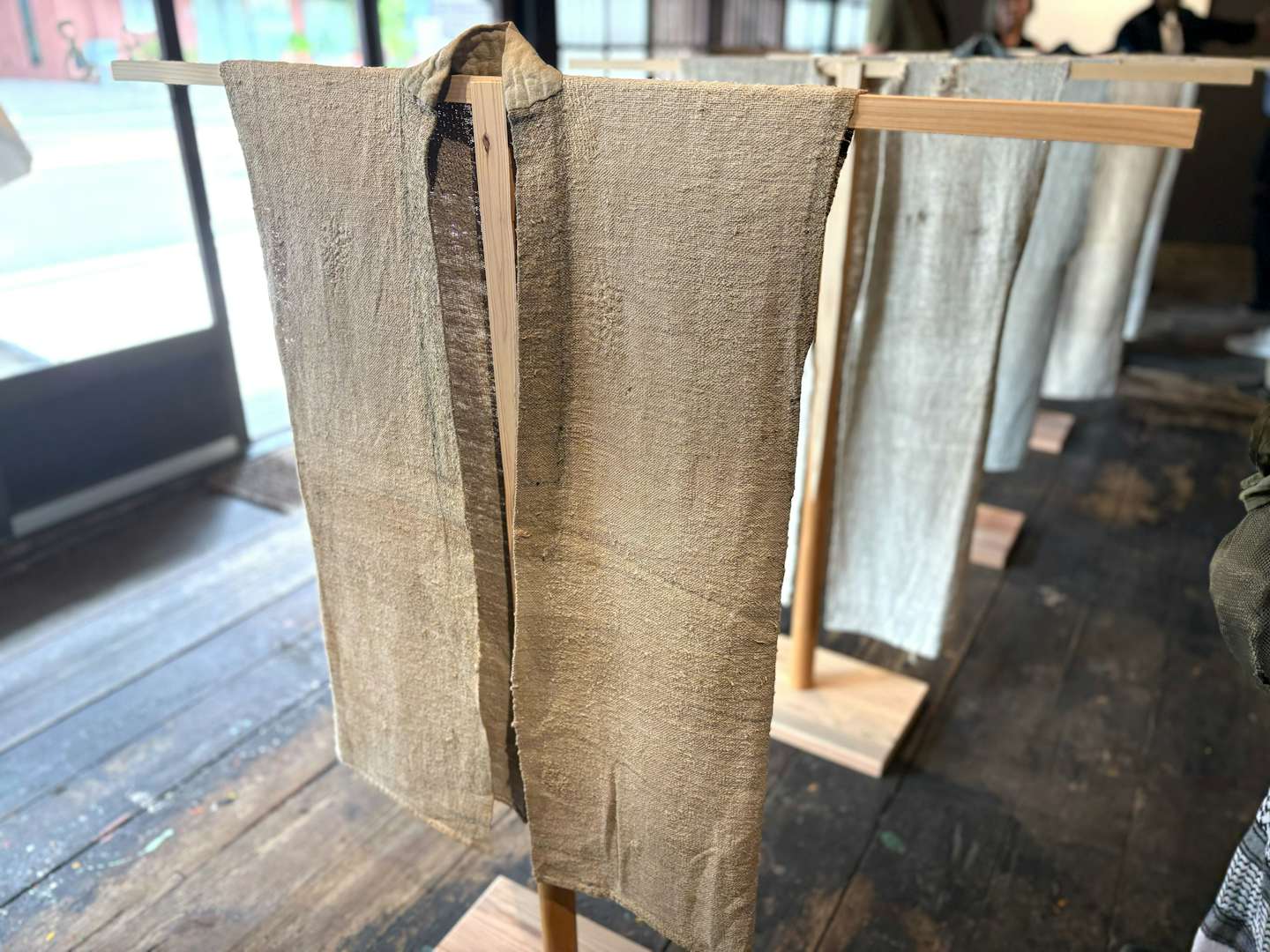

今回のテーマは、⺠藝運動の主唱者として知られる柳宗悦(1889〜1961)の言葉を引用した「工芸的なるもの」。柳曰く、工芸的なものとは、社会全体で共有される美意識や様式のことであり、必ずしも有形とは限らない。

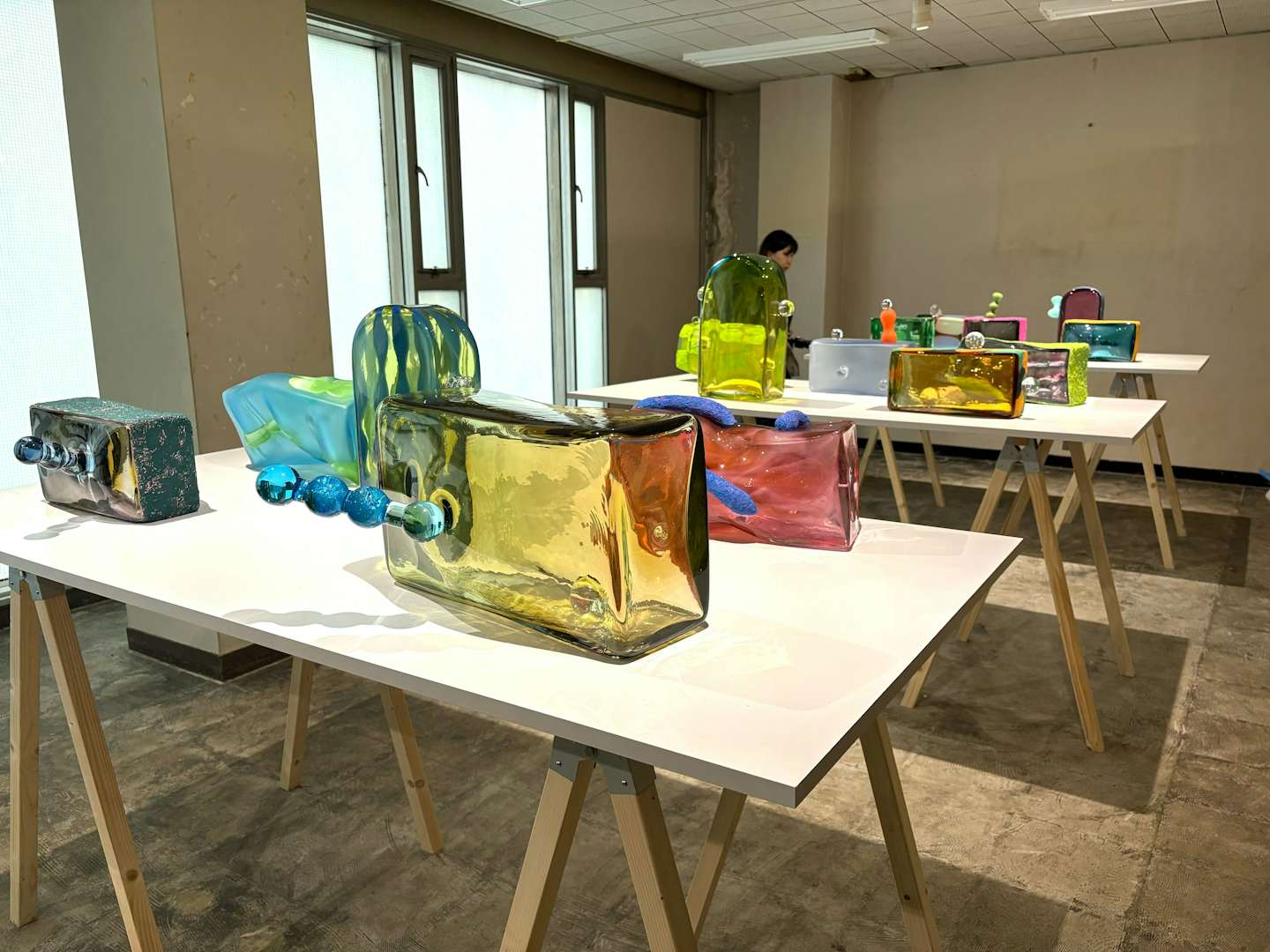

「工芸」というフレームそのものを問い直すことで、すでに規定されたジャンルを通貫する評価軸を提案する本芸術際において、柳の言葉にある「工芸的なるもの」を軸に、様々な素材を扱う現代アーティストや工芸作家、職人が、素材や技法と向き合う態度から生まれる実践を通して、それらがつくり出す多様な暮らしの姿を提案することを目指す。

昨年同様、会場は2つのエリアで展開される。今年の参加アーティスト18組は以下の通り。

アリ・バユアジ、上出惠悟、桑田卓郎、コレクティブアクション、サエボーグ、坂本森海、相良育弥、 清水千秋、清水徳子+清水美帆+オィヴン・レンバーグ、髙知子、舘鼻則孝、寺澤季恵、中川周士、 葉山有樹、松本勇馬、三浦史朗+宴 KAI プロジェクト、やまなみ工房、吉積彩乃。