第36回世界文化賞にピーター・ドイグ、マリーナ・アブラモヴィッチら

世界の優れた芸術家に贈られる「高松宮殿下記念世界文化賞」。その第36回受賞者が発表された。

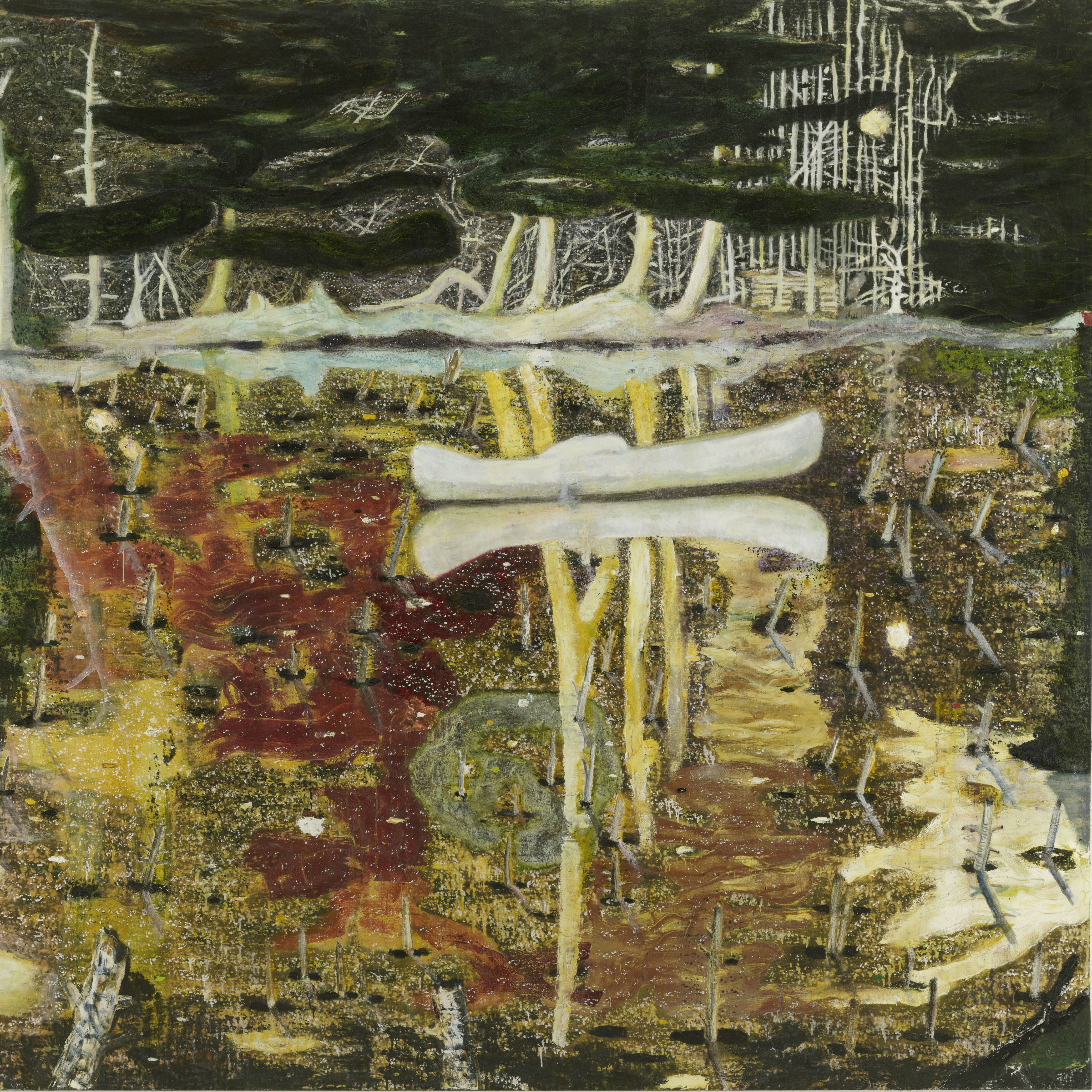

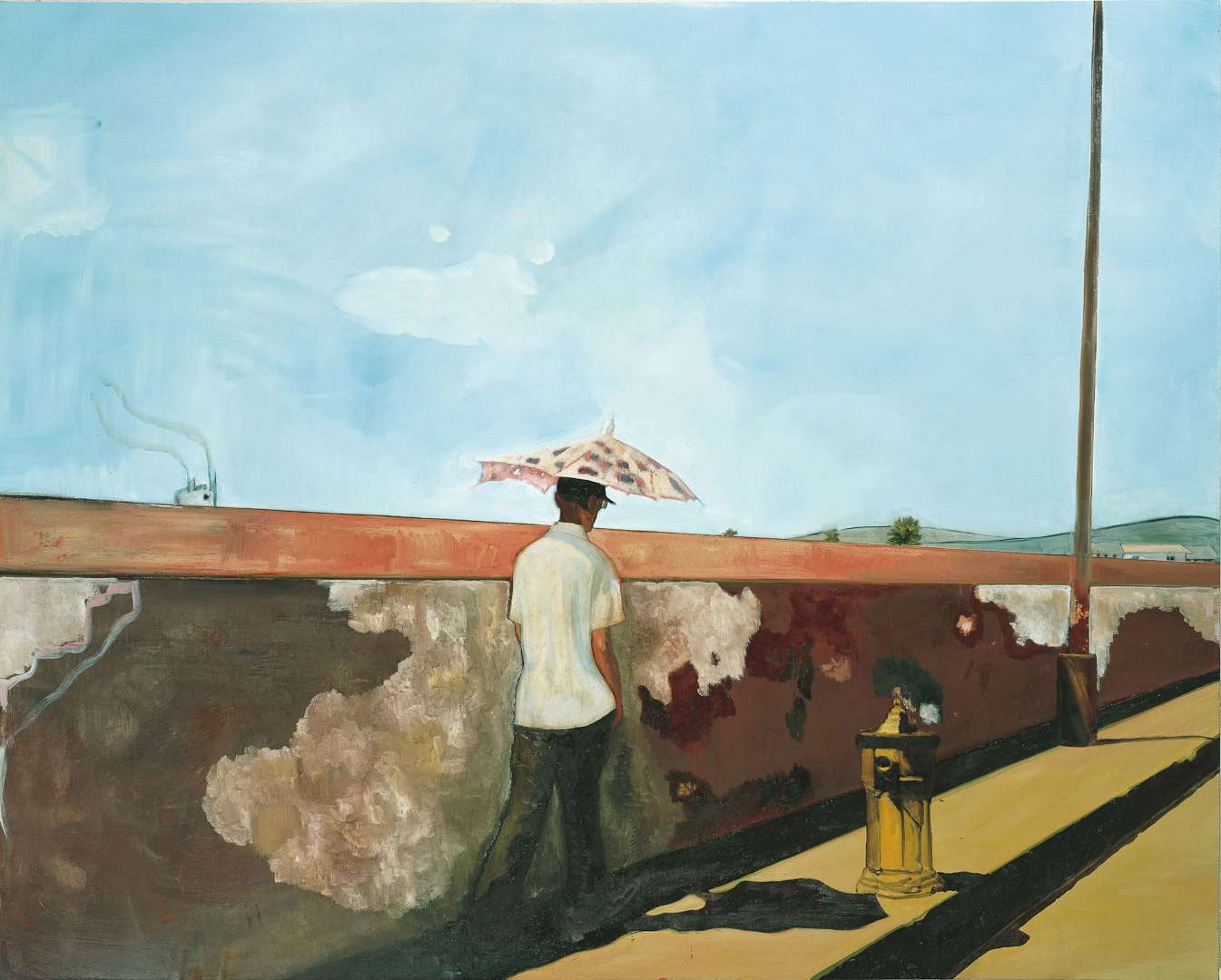

Peter Doig

© The Japan Art Association / The Sankei Shimbun

1988年に設立され、世界の優れた芸術家に贈られる「高松宮殿下記念世界文化賞」。その第36回受賞者が発表された。

同賞は、1887年に設立された公益財団法人日本美術協会の設立100年を記念し、前総裁・高松宮殿下の「世界の文化芸術の普及向上に広く寄与したい」という遺志を継いで創設されたもの。毎年、世界の芸術家を対象に絵画、彫刻、建築、音楽、演劇・映像の5部門において受賞者が選ばれ、それぞれに感謝状、メダル、賞金1500万円が贈られる。

これまで高松宮殿下記念世界文化賞では35ヶ国180名の受賞者が選ばれており、オラファー・エリアソン、アイ・ウェイウェイ、妹島和世+西沢立衛/SANAA、ウィレム・デ・クーニング、デイヴィッド・ホックニー、李禹煥、草間彌生、杉本博司、三宅一生、アントニー・ゴームリー、ジェームズ・タレルなどが名を連ねている。昨年は、ソフィ・カルや坂茂ら5名が選出された。

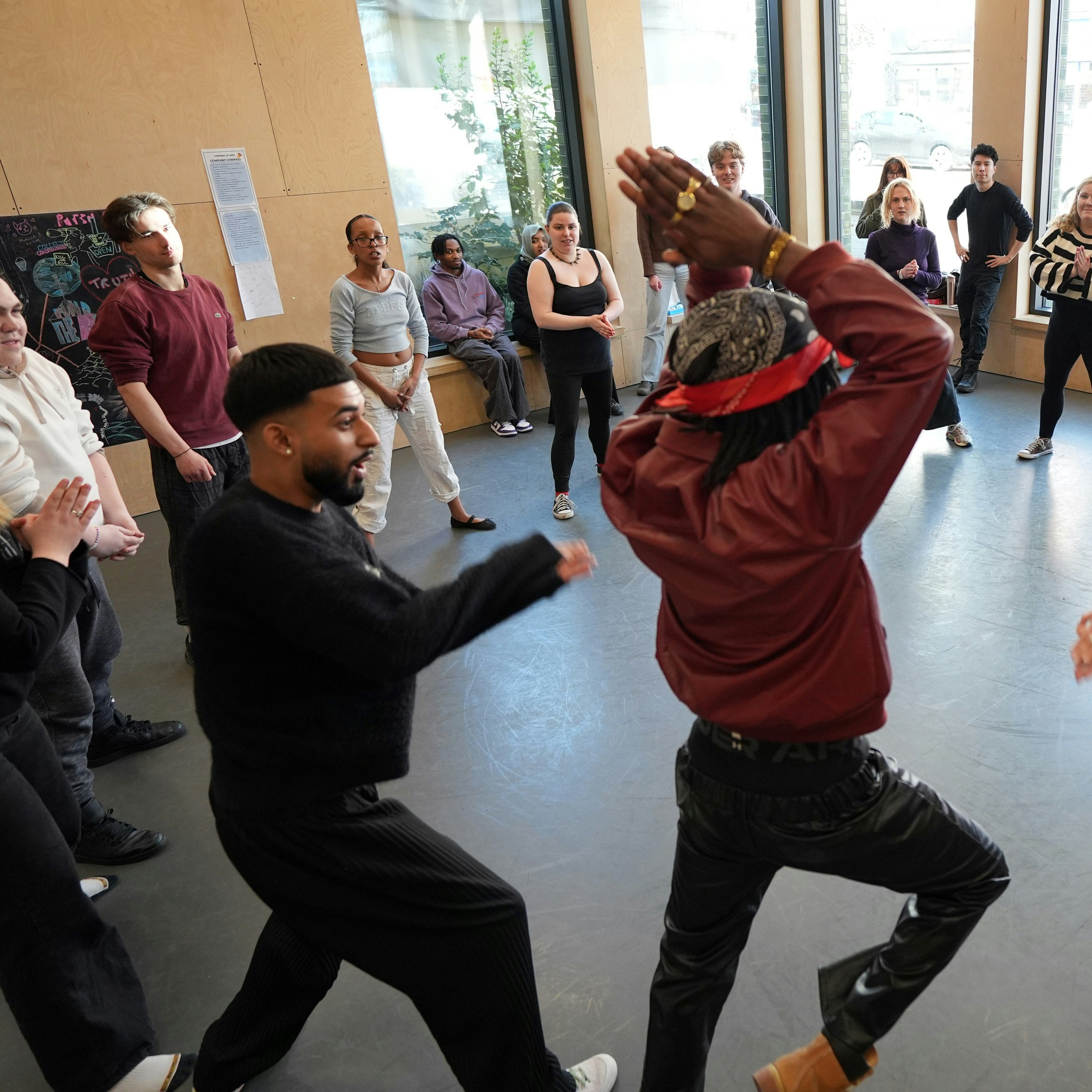

第36回となる今年は、ピーター・ドイグ(絵画部門/イギリス)、マリーナ・アブラモヴィッチ(彫刻部門/セルビア)、エドゥアルド・ソウト・デ・モウラ(建築部門/ポルトガル)、アンドラーシュ・シフ(音楽部門/イギリス)、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル(演劇・映像部門/ベルギー)の5名が受賞。さらに、今年で第28回となる若手芸術家奨励制度の対象団体も同時に発表され、ナショナル・ユース・シアター(イギリス)が選ばれた。