「三島由紀夫生誕100年=昭和100年 『豊饒の海』 永劫回帰に横たわる虚無展」(GYRE GALLERY)開幕レポート。三島由紀夫と「虚無」の時代を見つめて

三島由紀夫の生誕100年を機に、現代美術家たちが『豊饒の海』や『仮面の告白』を通して描き出す「虚無」と「再生」の風景を紹介する展覧会が、表参道のGYRE GALLERYで開幕した。会期は9月25日まで。

三島由紀夫の生誕100年、そして昭和100年という節目を迎える2025年。その記念企画として、表参道のGYRE GALLERYでは「三島由紀夫生誕100年=昭和100年 『豊饒の海』 永劫回帰に横たわる虚無展」が始まった。会期は9月25日まで。

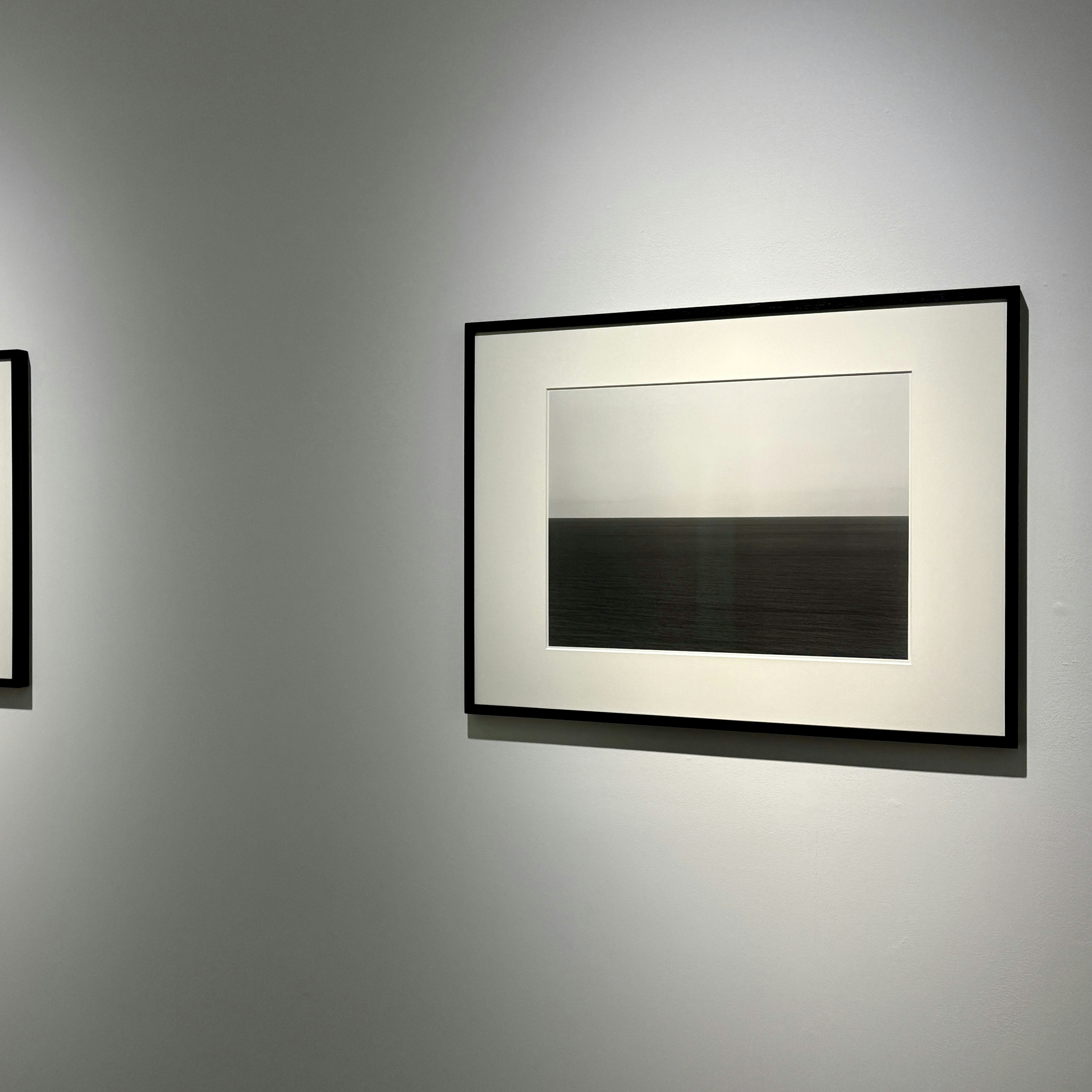

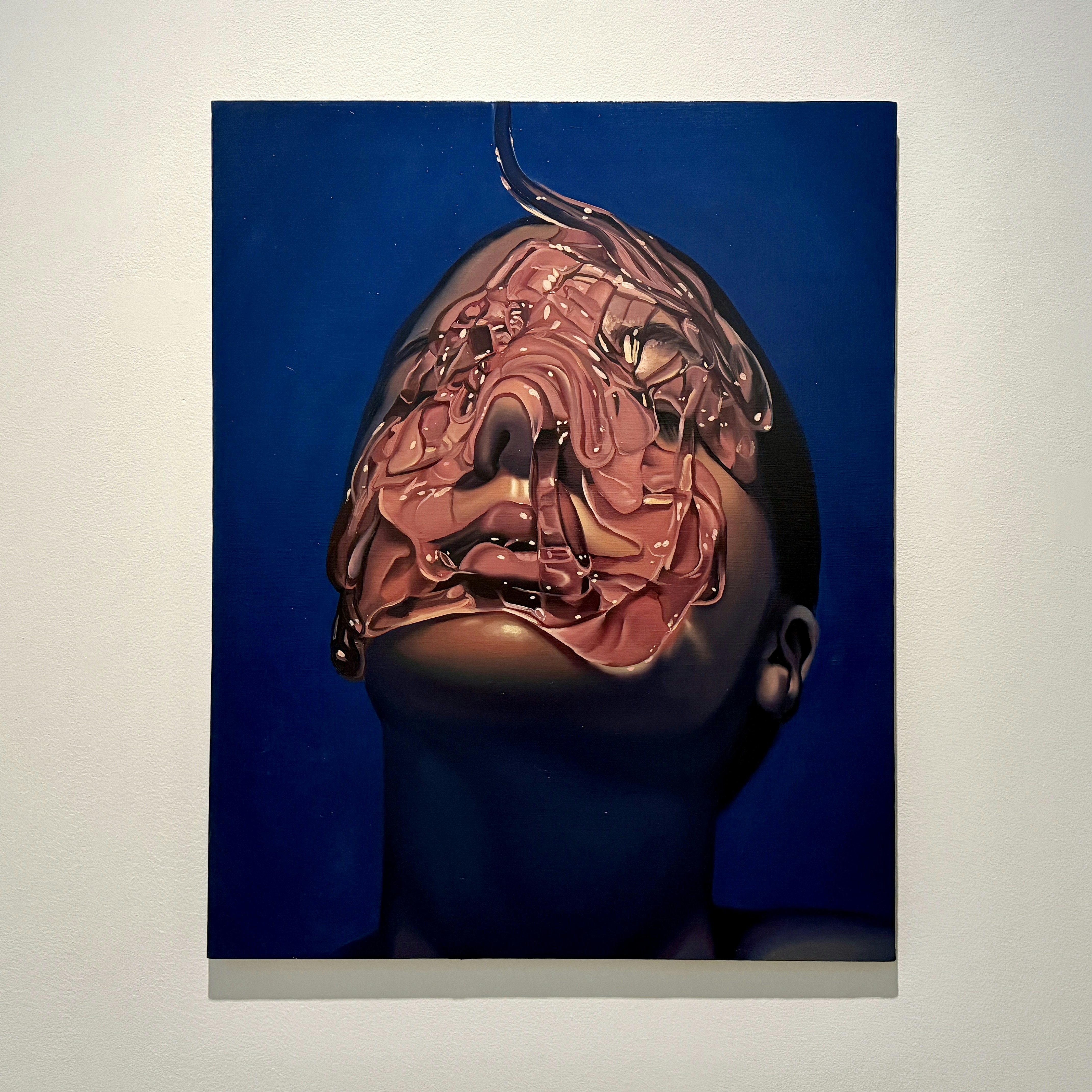

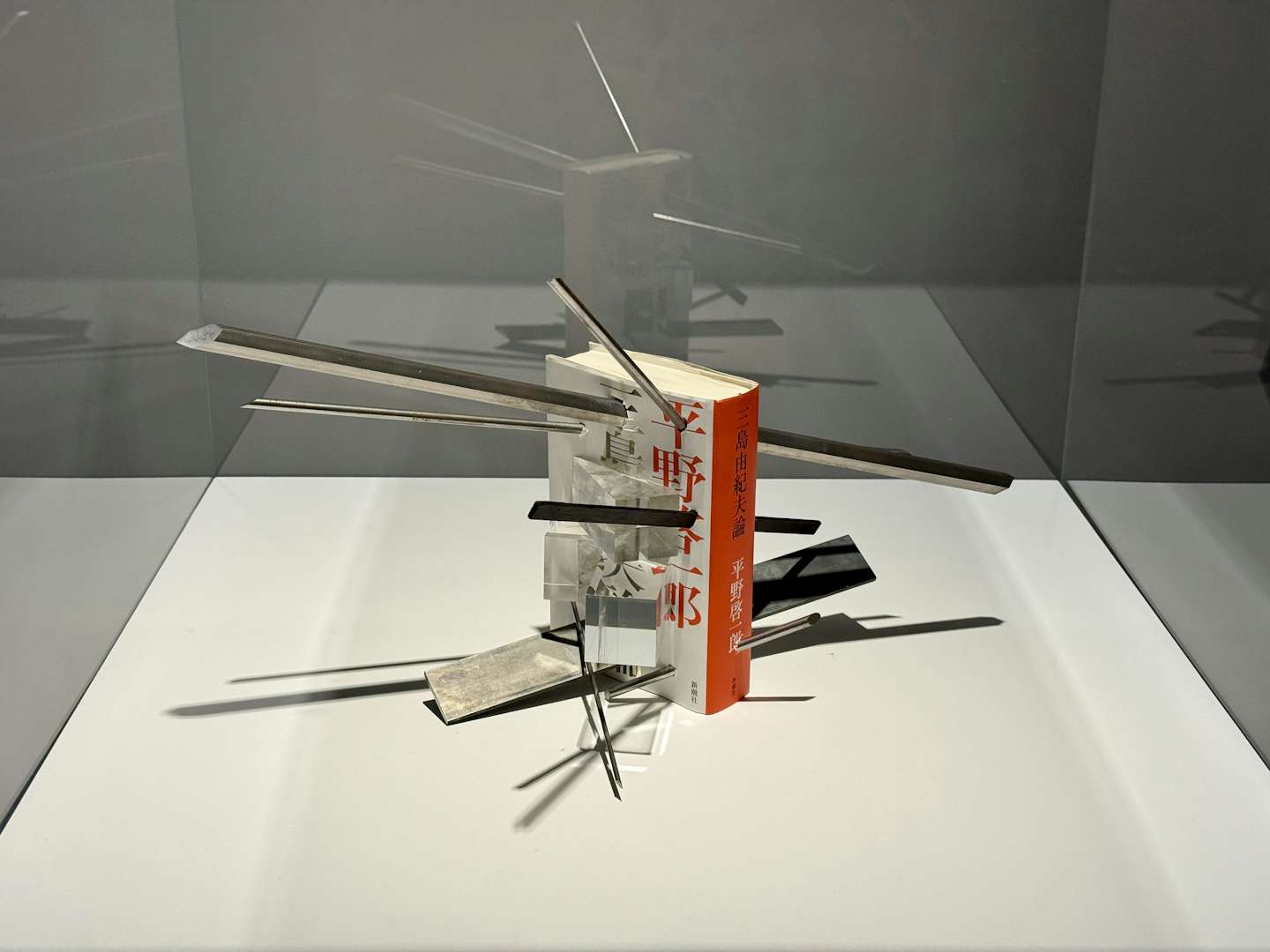

本展は、三島由紀夫の遺作である小説四部作『豊饒の海』を中心テーマとし、戦後日本美術における空虚と再生を多角的に見つめ直す試みである。企画を手がけたのは、スクールデレック芸術社会学研究所所長の飯田高誉。参加アーティストには、中西夏之、杉本博司、アニッシュ・カプーア、池田謙、森万里子、平野啓一郎、友沢こたおが名を連ねている。

展覧会の背景には、フランスの哲学者ロラン・バルトが提示した「表徴の帝国」という日本文化のとらえ方がある。バルトは、日本文化における記号(シニフィアン)の連鎖が「意味」(シニフィエ)によって固定されることなく展開していく様を肯定的にとらえ、「意味の帝国」=西欧的論理に対するアンチテーゼとして提示した。

いっぽうで、三島由紀夫は1970年の自決直前、「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残る」(*)と述べ、日本という存在に内在する空虚を鋭く指摘した。本展は、こうした2人の知性によってとらえられた「日本の虚無」に立脚し、『豊饒の海』という小説世界を通じて、中心なき戦後美術の地平を浮かび上がらせる構成となっている。