「難波田龍起」(東京オペラシティ アートギャラリー)開幕レポート。21世紀に再発見する、抽象の向こうの人、もの、景色

東京・初台の東京オペラシティ アートギャラリーで、難波田龍起の大規模回顧展が開幕した。会期は10月2日まで。会場の様子をレポートする。

東京・初台の東京オペラシティ アートギャラリーで、難波田龍起(なんばだ・たつおき、1905〜1997)の大規模回顧展「難波田龍起」が開幕した。会期は10月2日まで。担当は同館学芸員の福士理。

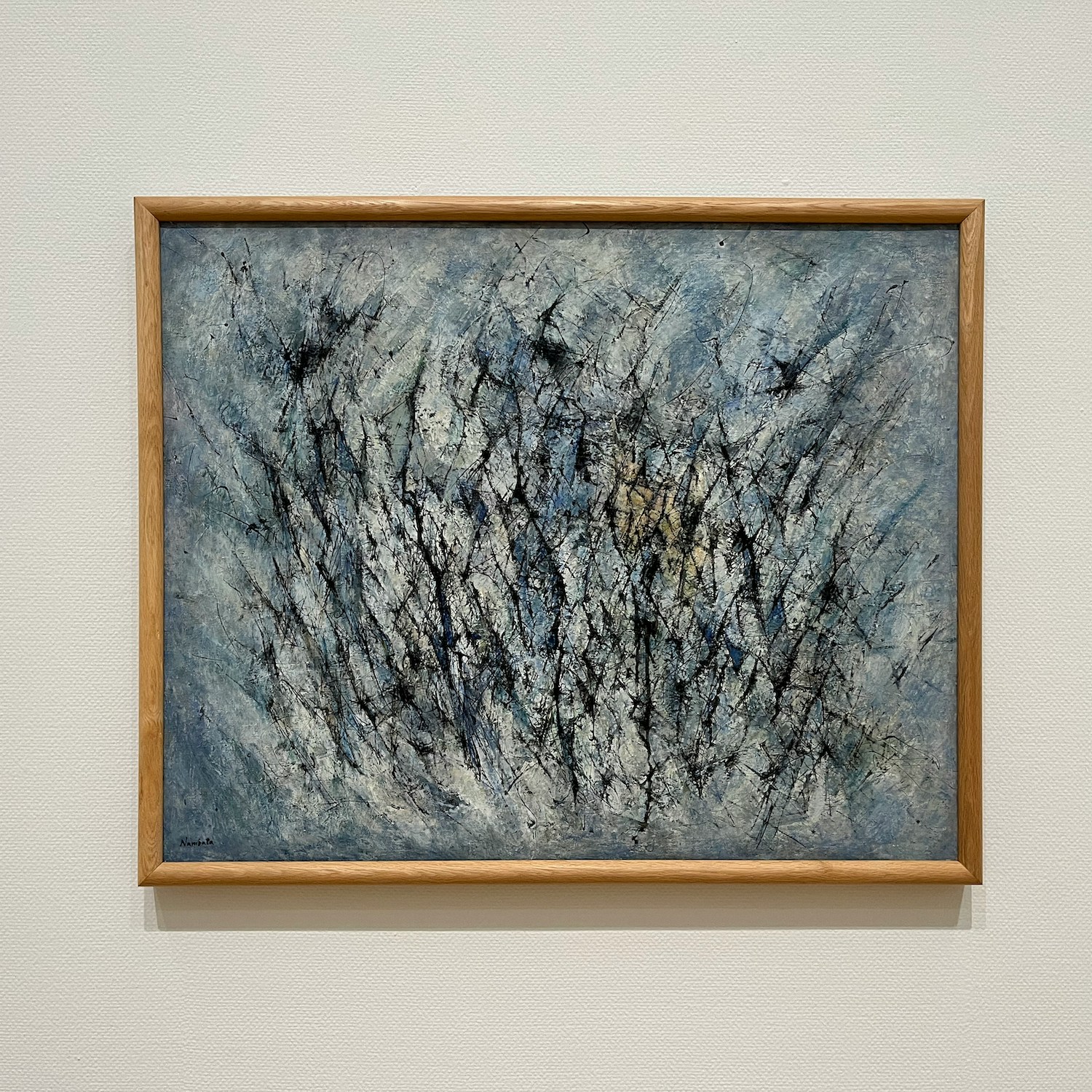

難波田は、大正末期に詩と哲学に関心をもつ青年として高村光太郎と出会い、その薫陶を受けるなかで画家を志した。当初は身近な風景や古い時代への憧れを描いていたが、戦後になると抽象へと制作をシフトさせる。海外から流入する最新の動向を咀嚼しながらも、特定の運動に属することもなく、独自の道を歩んだことで知られており、戦後日本における抽象絵画の代表的な作家のひとりといえる。

東京オペラシティ アートギャラリーの中核を成す「寺田コレクション」は、東京オペラシティ共同事業者でもある寺田小太郎(1927〜2018)が収集した、戦後の国内作家を中心とする約4000点のコレクションだ。寺田がコレクションを始める契機は難波田との出会いであり、コレクションのなかのじつに約300点が難波田の作品となっている。同館にとっては極めてゆかりの深い作家だ。