「具体」の聖地で検証する、その功績

1954年に兵庫県芦屋市で結成された「具体美術協会(以下、具体)」。1972年の解散に至るまでの「具体」の活動と、それ以降に芦屋で行われたビエンナーレや美術コンクールを紹介する芦屋市立美術博物館の企画展「具体美術協会と芦屋、その後」をレポートする。

戦前より二科会などで活躍した前衛画家で、製油業を営んでいた実業家でもある吉原治良(1905〜1972)を中心に、1954年に芦屋で結成された「具体」。芦屋市立美術博物館で7月5日よりスタートした「具体美術協会と芦屋、その後」展は、吉原が急逝する1972年まで続けられた「具体」の活動を3つの時代に分けて紹介する「第1部:具体美術協会 1954-1972」と、「具体」解散以降の芦屋の文化的な動きをたどる「第2部:『具体』が芦屋へもたらした、新しい息吹」で構成される。展覧会を担当する大槻晃実学芸員は企画の意図を次のように説明する。

「吉原治良さんが住んでいたことや、『具体』の結成の地であり、芦屋公園で美術展が開催されたことはもちろんですが、芦屋と『具体』のつながりはそれだけではないと考え、調査を続けてきました。そこでわかったのは、『芦屋川国際ビエンナーレ』や『ルナ・フェスティバル』が『具体』解散後に芦屋で行われ、その中心を担ったのが元『具体』のメンバーとその他の芦屋市民だったということです。芦屋の人々に『具体』がどのような影響を与えたのか知りたいと思い、今回の展覧会を企画させていただきました」。

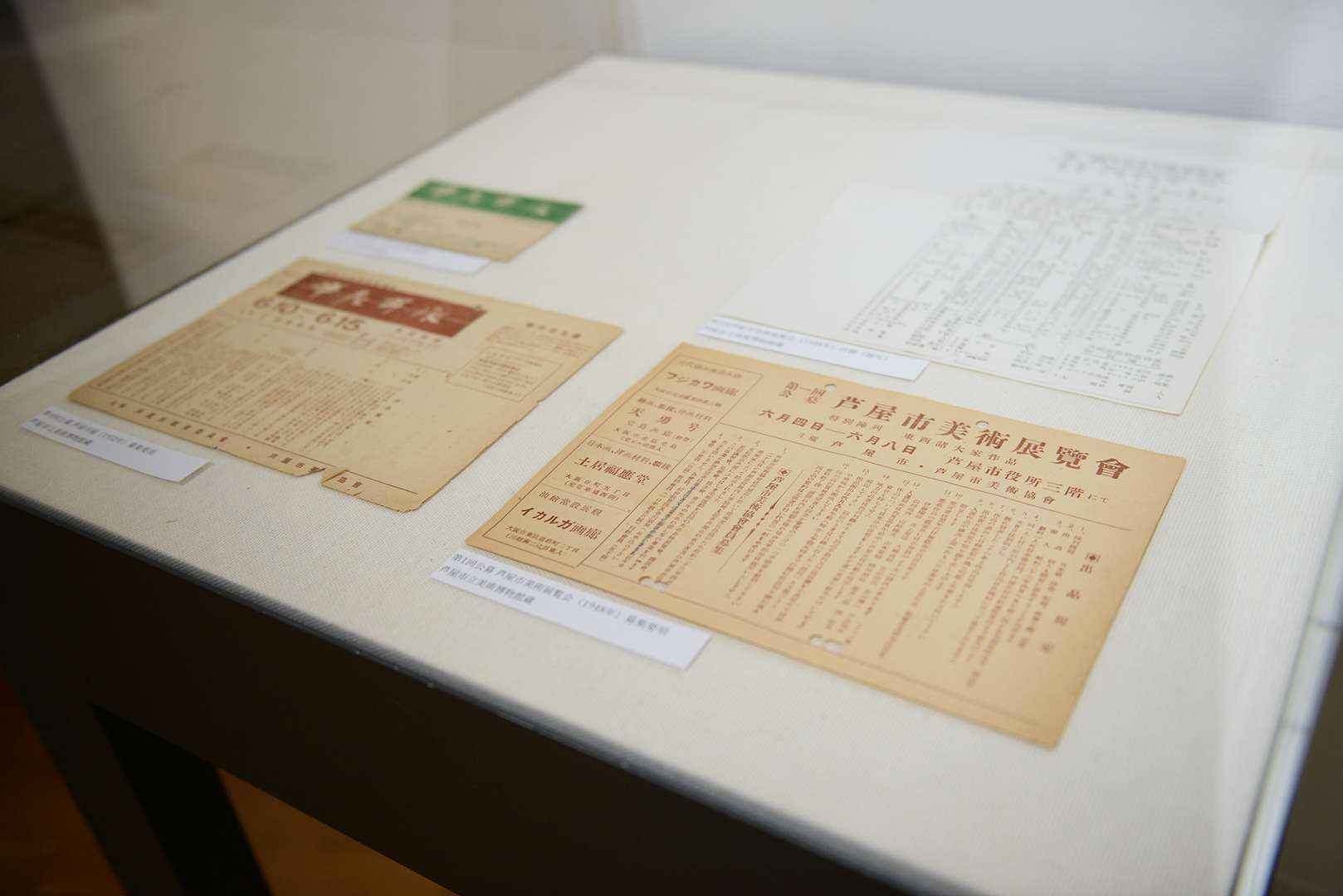

「第1部:具体美術協会 1954-1972 具体誕生/1954-1957」の展示は、同館の前庭からスタートする。松の木に吊るされているのは、元永定正がポリエチレンのバッグに水と水性インクを入れて手がけた《液体(赤)》。1955年8月に芦屋川沿いの芦屋公園で開催された、「真夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展(以下、野外実験展)」(主催:芦屋市美術協会、芦屋市)に出品された作品だ。松の木を用いた展示風景が、初出時の「野外実験展」の景色を想像させる。