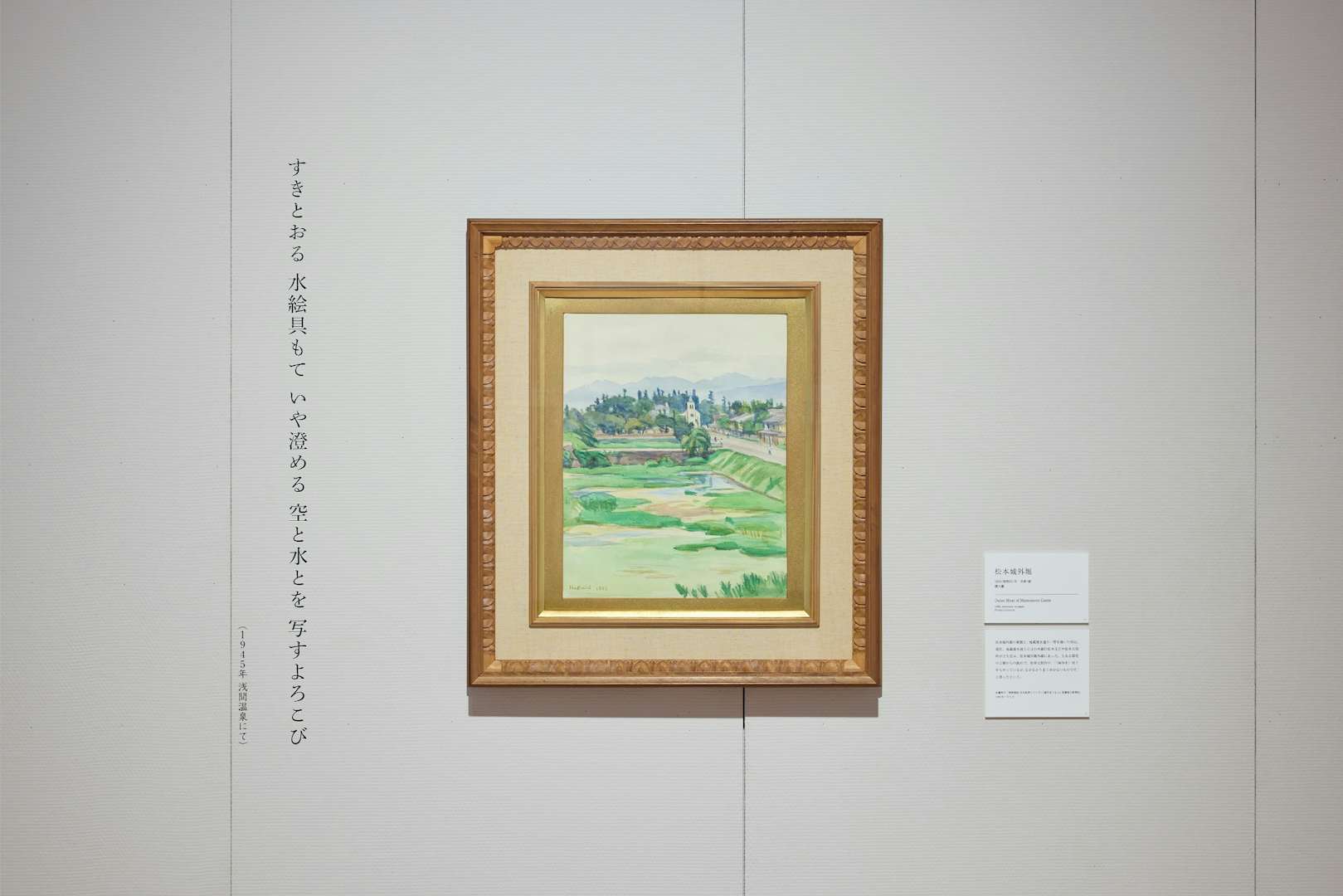

「戦後80年 石井柏亭 えがくよろこび」(松本市美術館)開催レポート。信州美術の発展に尽くしたひとりの画家の画業に迫る

長野県にある松本市美術館で、「戦後80年 石井柏亭 えがくよろこび」が開催されている。会期は12月7日まで。

長野県にある松本市美術館で、明治末から昭和期にかけて活躍した画家・石井柏亭(いしい・はくてい)(1882〜1958)の画業に迫る「戦後80年 石井柏亭 えがくよろこび」が開催されている。会期は12月7日まで。

柏亭は1882年東京生まれ。幼い頃から父・鼎湖に日本画を習い、16歳で洋画家・浅井忠に師事する。本格的に画家として活動を開始すると、早くから太平洋画会や文展で才能を認められ、やがて中央画壇の中心的存在として活躍した。油彩画のほか水彩画、版画、日本画にも優れ、歌人、詩人、批評家、教育者といった様々な顔を持つことでも知られている。雑誌『方寸』の創刊や、二科会、一水会の設立にも携わり、日本の近代美術の発展に大きな足跡を残した人物である。

そんな柏亭は、1945年3月に、戦禍から免れるべく長野県松本市に疎開。東京大空襲により自宅とアトリエは全焼したが、松本で制作を続けていた。本展は、今年柏亭が松本に疎開してから80年であることを記念して、初期から晩年までの代表作に加え、信州ゆかりの作品・資料を通して、その多彩な画業に迫るものとなる。

本展は全4章構成となっている。第1章「困難を乗り越えて」では、柏亭の幼少期から20代までの間に制作された作品を中心に紹介されている。柏亭の本名は石井満吉(まんきち)だが、幼い頃から父に日本画を学び、10歳より「柏亭」の号を用いて展覧会に出品していた。中学生の頃には、父の離職に伴い苦しい時期を過ごしたが、その後16歳のときには浅井忠の門下に入り、本格的に画家の道を歩みはじめた。

太平洋画会や文展にも出品を続け、さらには、美術文芸雑誌『方寸(ほうすん)』の創刊、北原白秋らとの「パンの会」創設など、若くして多彩な活動を展開。会場では、第3回太平洋画会展出品作である《草上の小憩》(東京国立近代美術館蔵)が紹介されている。構図、題名ともにエドゥアール・マネの《草上の昼食》に着想を得たものとされており、柏亭の初期の代表作のひとつである。

第2章「東奔西走の日々」では柏亭が30代から60代の頃に制作した作品が展開されている。1910年、柏亭はエジプト、イタリア、フランス、スペインなどを初めて訪れたことで、作品にもその影響が表れている。また帰国後は、1913年に丸山晩霞らと日本水彩画会を、翌年には津田青楓、梅原龍三郎らと二科会を創立し、日本洋画界の新たな潮流をつくった。そのほか、文化学院美術部長、東京帝国大学(現・東京大学)工学部講師として教育分野にも尽力している。

会場には、本展における最大級サイズの作品《画室》が紹介されている。本作は第17回二科展出品作だが、この作品のなかには柏亭が第15回二科展に出品した《果樹園の午後》(福島県立美術館蔵)が描かれている。80年以上ものあいだ個人蔵となっていた本作だが、京都国立近代美術館に所蔵され、今回は所蔵後、他館への貸し出しははじめてとなる貴重なお披露目の機会となっている。2作品が並ぶように展示されており、比較しながら鑑賞することができる。

また柏亭は、写実の技術力の高さと、当時より画壇の中心的な人物であったことが背景となり、戦時下では従軍画家として戦争記録画も手がけていた。本展は、アメリカから無期限貸与として返還された《軍艦出雲》(東京国立近代美術館蔵、アメリカ合衆国より無期限貸与)を含め、一部戦争記録画も紹介されている。