特別展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ー不倒の油画道ー」(泉屋博古館)開幕レポート。日本洋画に写実をもたらしたひとりの画家の足跡をたどる

京都にある泉屋博古館で、特別展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ―不倒の油画道―」が開幕した。会期は、前期が9月27日~11月3日、後期は11月5日~12月14日。

京都にある泉屋博古館で、特別展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ー不倒の油画道―」が開幕した。会期は、前期が9月27日~11月3日、後期は11月5日~12月14日。企画は、泉屋博古館東京・館長の野地耕一郎。

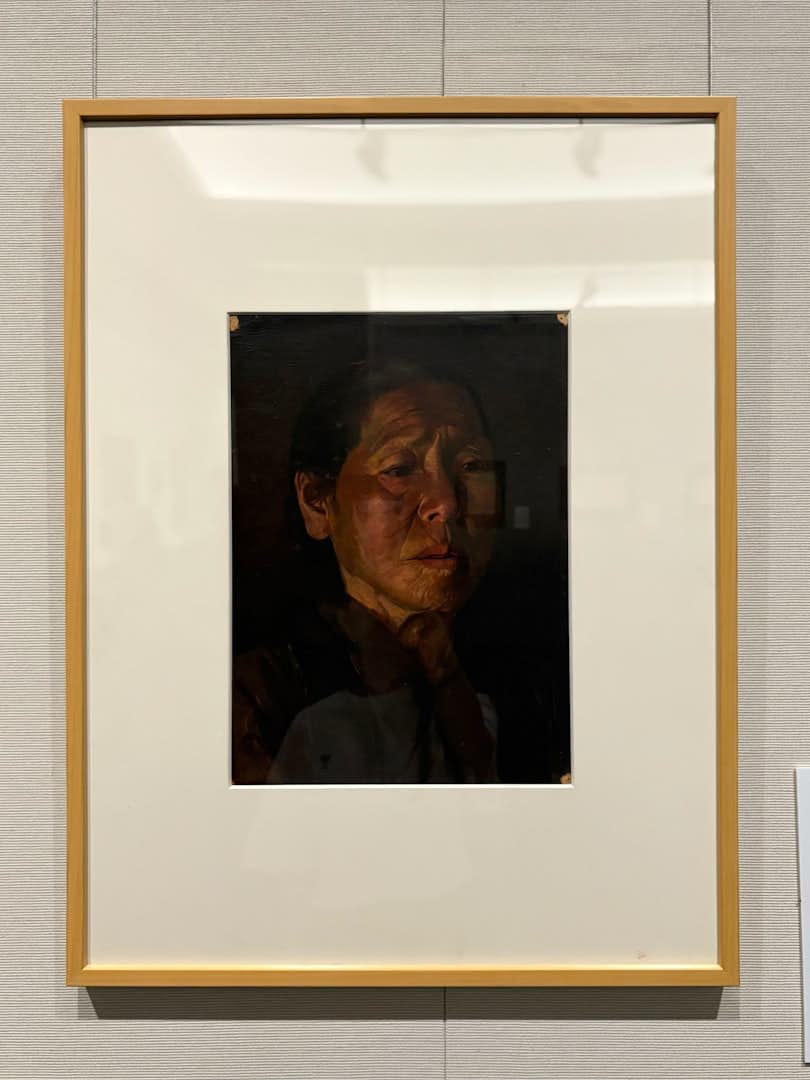

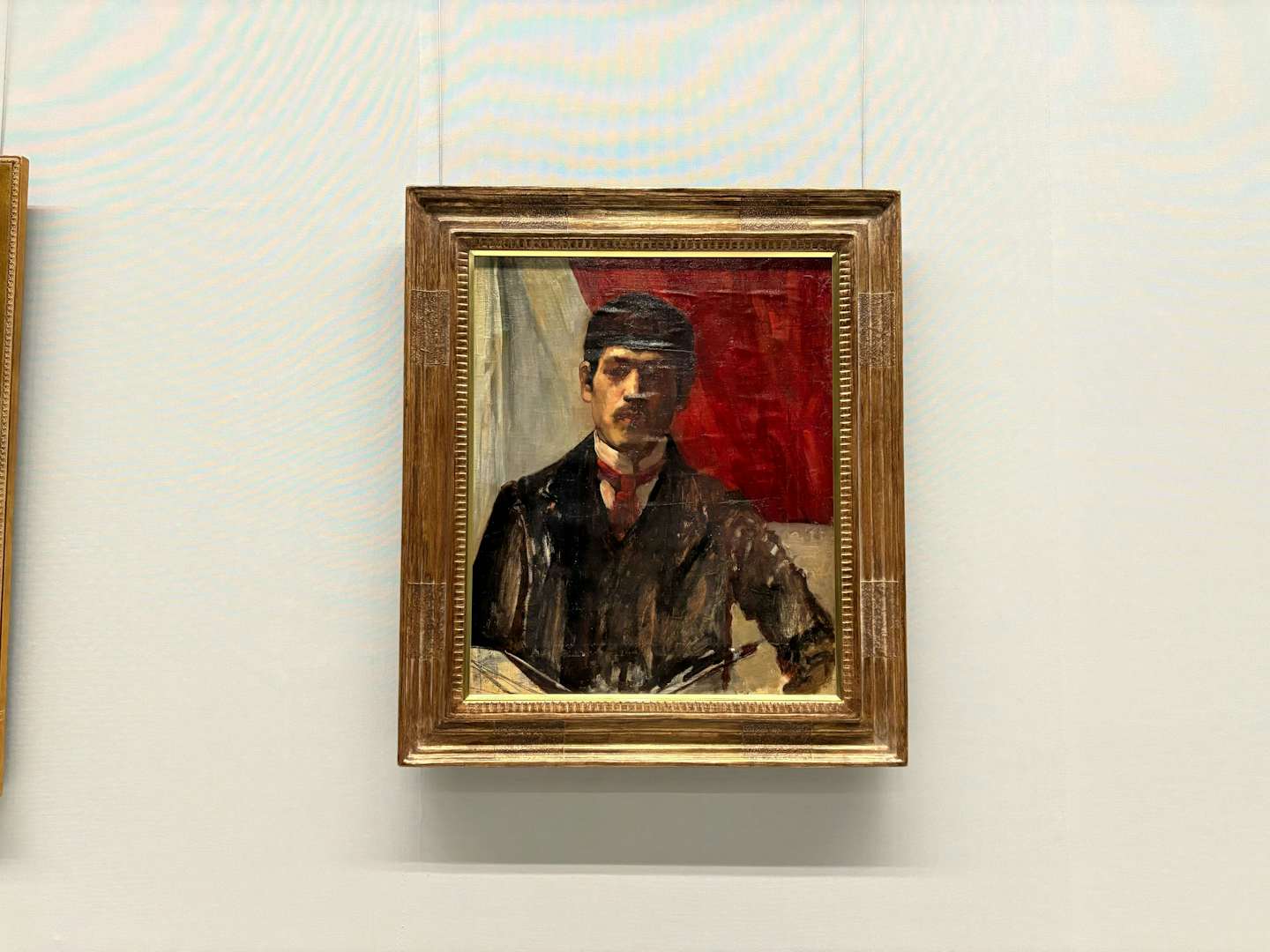

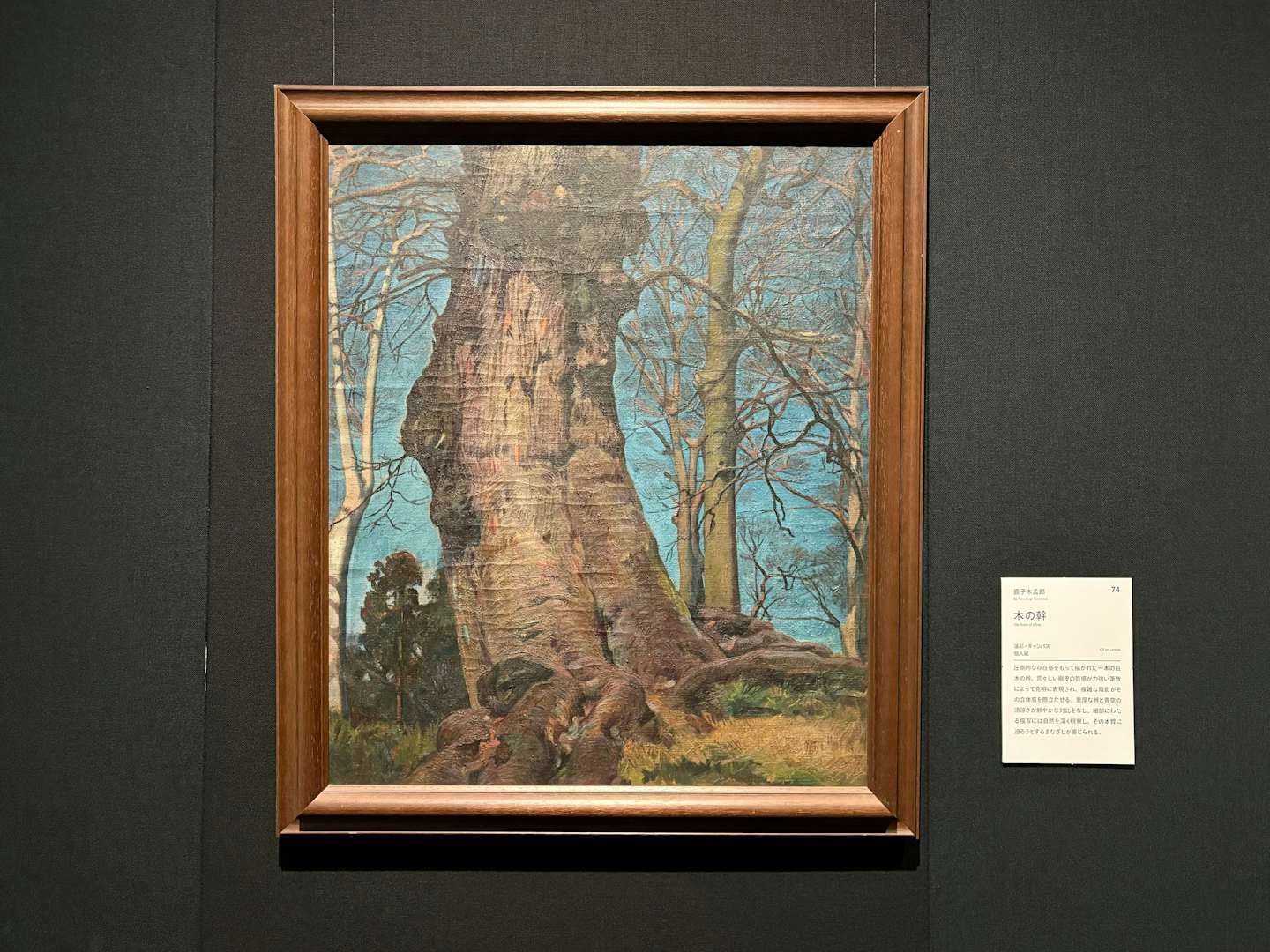

鹿子木孟郎は岡山市生まれ。天彩学舎や不同舎で洋画の基礎を学んだのち、1900年に米国経由で渡仏する。パリでは19世紀フランス・アカデミスムの伝統を継ぐ歴史画家ジャン=ポール・ローランスに師事し、フランス古典派の写実技法を習得した。帰国後は、関西美術院や太平洋画会、文部省美術展覧会(文展)などで中心的な役割を果たし、日本洋画の発展に尽力。またパリへの留学を支援した住友家との関係も深く、ローランス作品の購入を仲介するなど、パトロンとも親しい関係を築いていた。

鹿子木がパリからの帰国後、画塾を運営した京都の土地で、鹿子木の回顧展が開かれるのは35年ぶり。生誕150年を記念した本展は、文展や太平洋画会の展覧会出品作をはじめ、師ジャン=ポール・ローランスの作品、あるいは今回の調査で発見された新出作品を含む約80点を通じて、鹿子木の画業をたどるものとなる。