現代に「数寄」は可能か? 荏原 畠山美術館で「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」開催

白金台にある荏原 畠山美術館は、新館開館一周年記念展として「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」を開催する。

東京・白金台の閑静な住宅街に佇む荏原 畠山美術館。同館が、新館開館一周年記念展として「『数寄者』の現代―即翁と杉本博司、その伝統と創造」を開催する。会期は10月4日〜12月14日。

同館は「畠山記念館」として1964年10月に開館。昨年、杉本博司と榊田倫之が主宰する「新素材研究所」の手によってリニューアルし、名称も新たにオープンした。能登国主畠山氏の後裔であり、荏原製作所の創設者でもある実業家・茶人の畠山一清(1881〜1971)が創設したこの美術館には、茶道具を中心に、書画、陶磁、漆芸、能装束など、日本、中国、朝鮮の古美術品約1300件(うち国宝6件、重要文化財33件)が収蔵されており、日本有数の私立美術館だ。

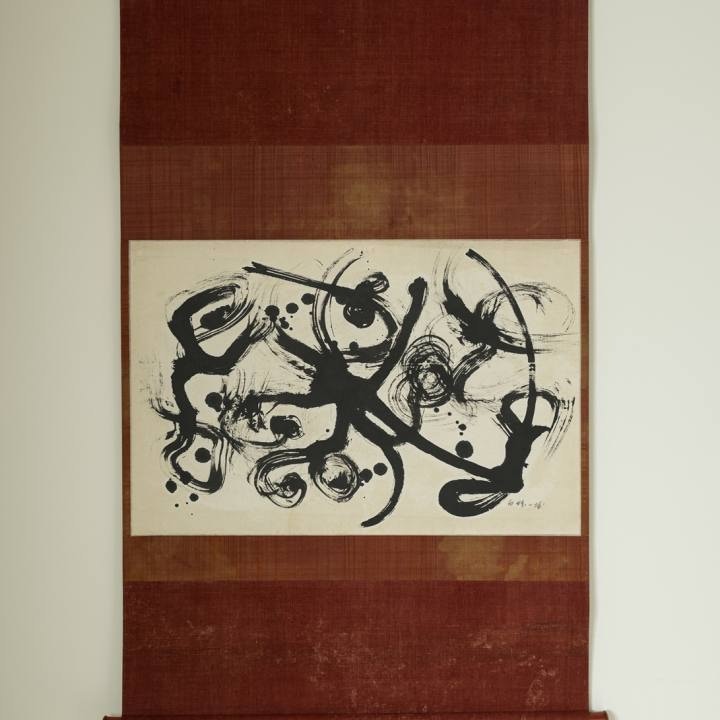

本展は、同館コレクションと現代美術作家・杉本博司の作品およびそのコレクションで構成するもの。展示は畠山一清が1954年秋に催した新築披きの茶会の道具組を軸に同館コレクションで構成する「数寄者」の現代Ⅰ―即翁 畠山一清の茶事風流(本館2階展示室)と、杉本の作品・コレクションを紹介する「数寄者」の現代Ⅱ―杉本博司 茶道具(新館展示室1〜3)で構成。

日本の文化と美術を換骨奪胎し、その中に新しい光を差し入れる、そのような杉本の新作を含めた作品と同館コレクションとのセッションを通して、「数寄の精神と茶の美とは何か」を問う試みとなる。

その昔、利休の頃、茶室は囲うと言われた。造るのではない。簡素な材で場を囲い、雨露を凌ぐ屋根を架ける、侘び茶の精神だ。私はこの荏原 畠山美術館新館を、設計者として大きなコンクリートの壁で囲った。現代の茶室と思いなして。

この囲いの中で私の集め、また作った茶道具を披露することになった。こんな作家冥利に尽きることはない。自画自賛だ。

──杉本博司(プレスリリースより)