「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」(東京国立近代美術館)開幕レポート。歴史から姿を消した戦後女性作家たちの表現に迫る

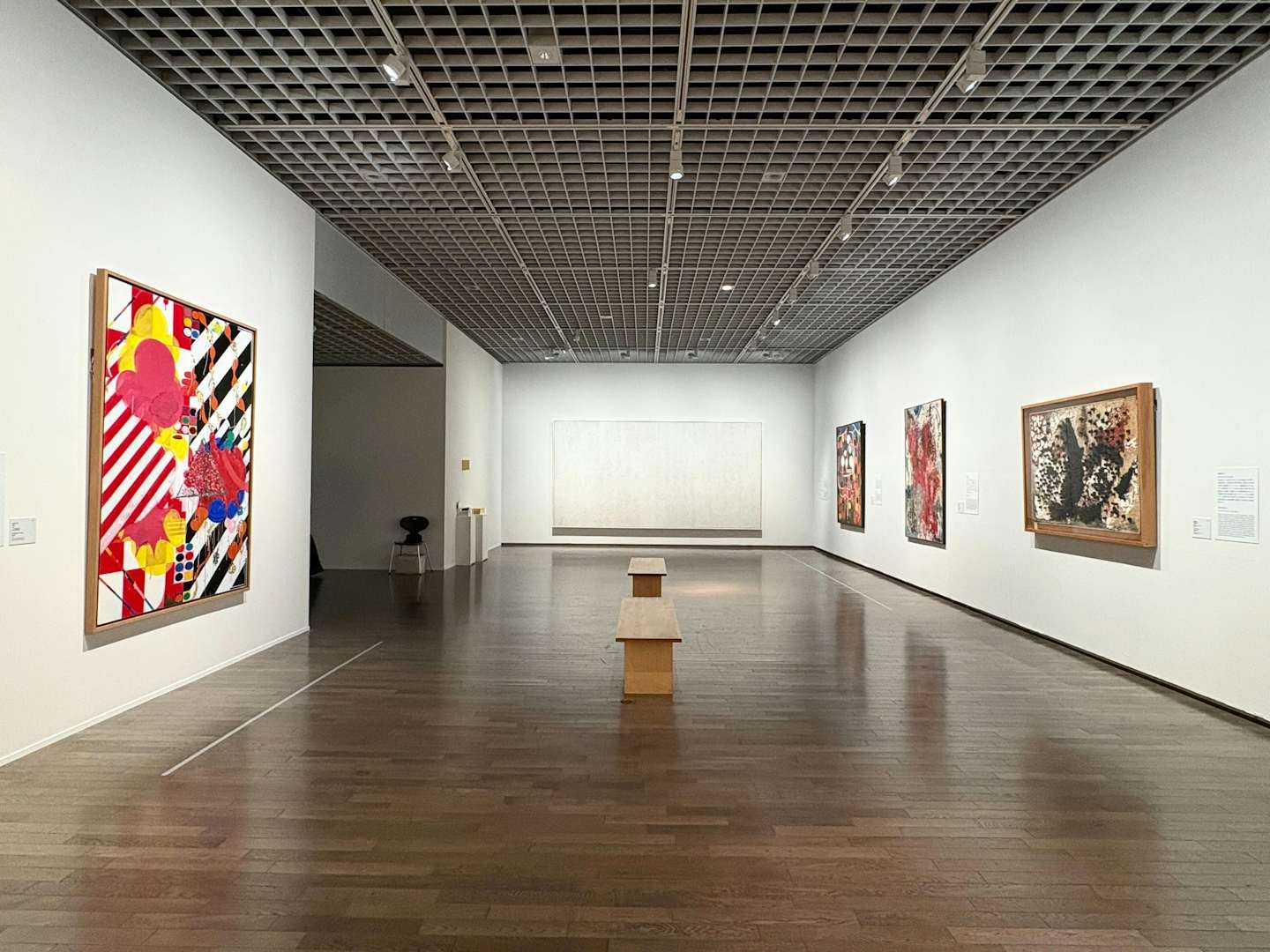

東京・竹橋にある東京国立近代美術館で、「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が開幕した。会期は12月16日〜2026年2月8日。

東京・竹橋にある東京国立近代美術館で、1950〜60年代の日本の女性美術家の活動に焦点を当てた「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が開幕した。担当学芸員は成相肇。会期は12月16日〜2026年2月8日。なお本展は、豊田市美術館(10月4日~11月30日)で開催されたもので、本展の後には兵庫県立美術館(2026年3月25日〜5月6日)へと巡回する予定だ。

1950〜60年代、日本では短期間ながら女性美術家が前衛美術の領域で大きな注目を集めていた。これの背景にあったのは、海外から流入した抽象芸術運動「アンフォルメル」と、それに応じる批評言説であった。しかし、その後「アクション・ペインティング」という様式概念が流入すると、女性美術家たちは如実に批評対象から外されていく。豪快さや力強さといった男性性と親密な「アクション」の概念に男性批評家たちが反応したことがその理由だと考えられる。本展では、『アンチ・アクション』(中嶋泉[本展学術協力者]著、2019)のジェンダー研究の観点を足がかりに、戦後女性美術家14名の作品およそ120点が紹介される。「アクション」の時代に別のかたちで応答した「彼女たち」の独自の挑戦の軌跡に注目する内容となっている。

参加作家は、次の14名。赤穴桂子(1924〜98)、芥川(間所)紗織(1924〜66)、榎本和子(1930〜2019)、江見絹子(1923〜2015)、草間彌生(1929〜)、白髪富士子(1928〜2015)、多田美波(1924〜2014)、田中敦子(1932〜2005)、田中田鶴子(1913〜2015)、田部光子(1933〜2024)、福島秀子(1927〜1997)、宮脇愛子(1929〜2014)、毛利眞美(1926〜2022)、山崎つる子(1925〜2019)。