「もてなす美 ―能と茶のつどい」(泉屋博古館東京)開幕レポート。能と茶、人をもてなす名品の数々が一堂に

東京・六本木の泉屋博古館東京で、住友家歴代当主が育んできた能楽と茶の湯の文化に注目した2025年秋季企画展「もてなす美 ―能と茶のつどい」が開幕した。会期は12月21日まで。

東京・六本木の泉屋博古館東京で、2025年秋季企画展「もてなす美 ―能と茶のつどい」が開幕した。会期は12月21日まで。

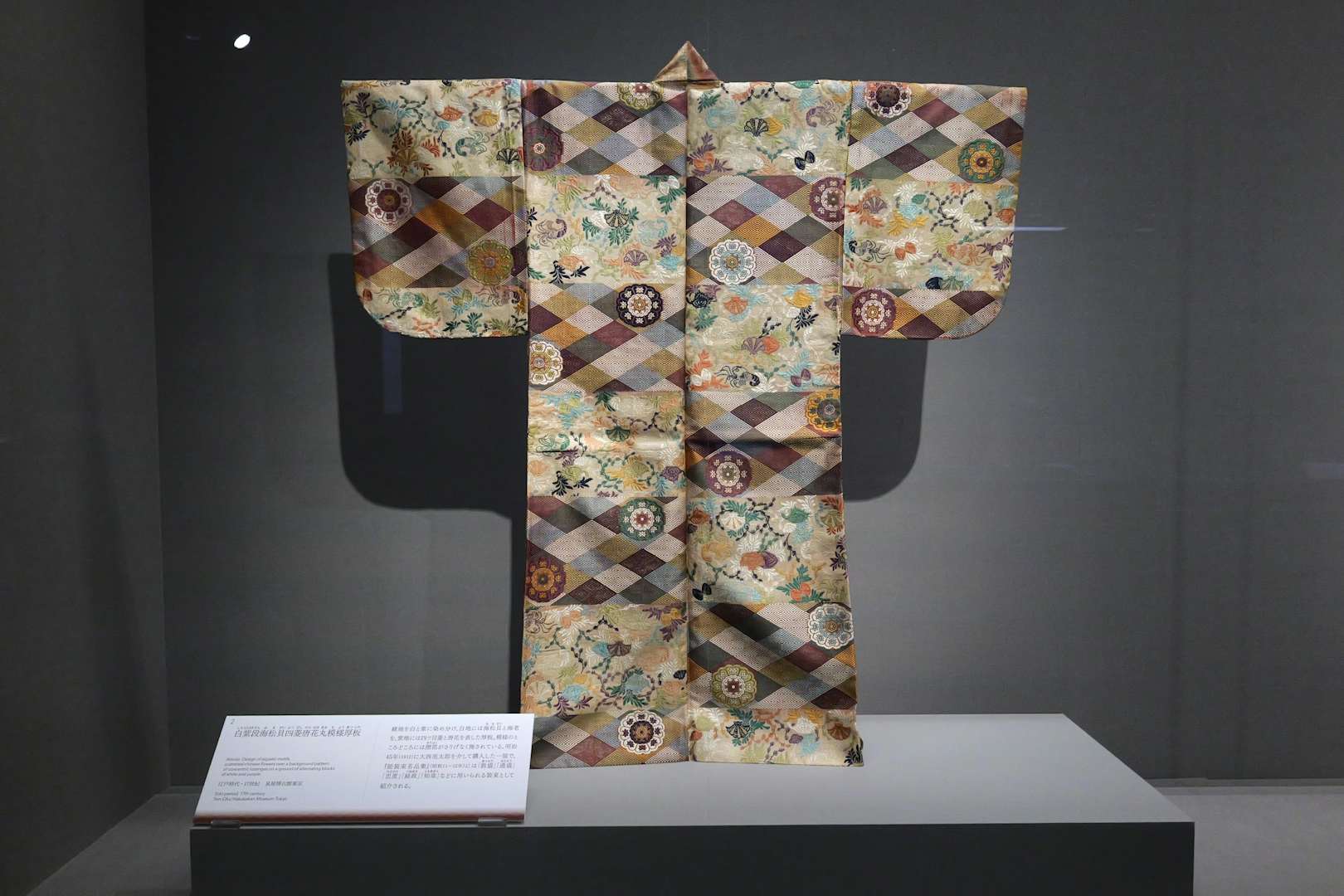

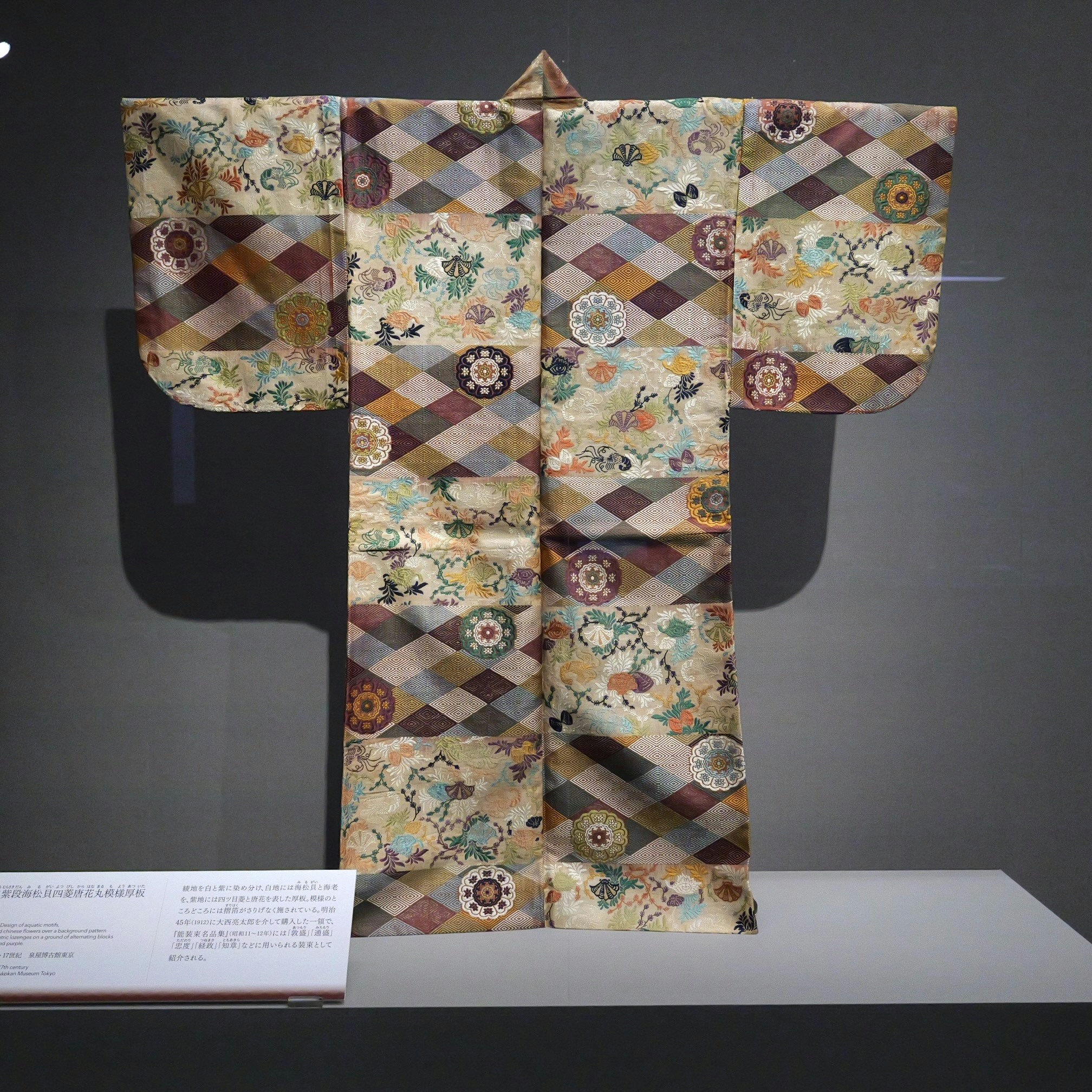

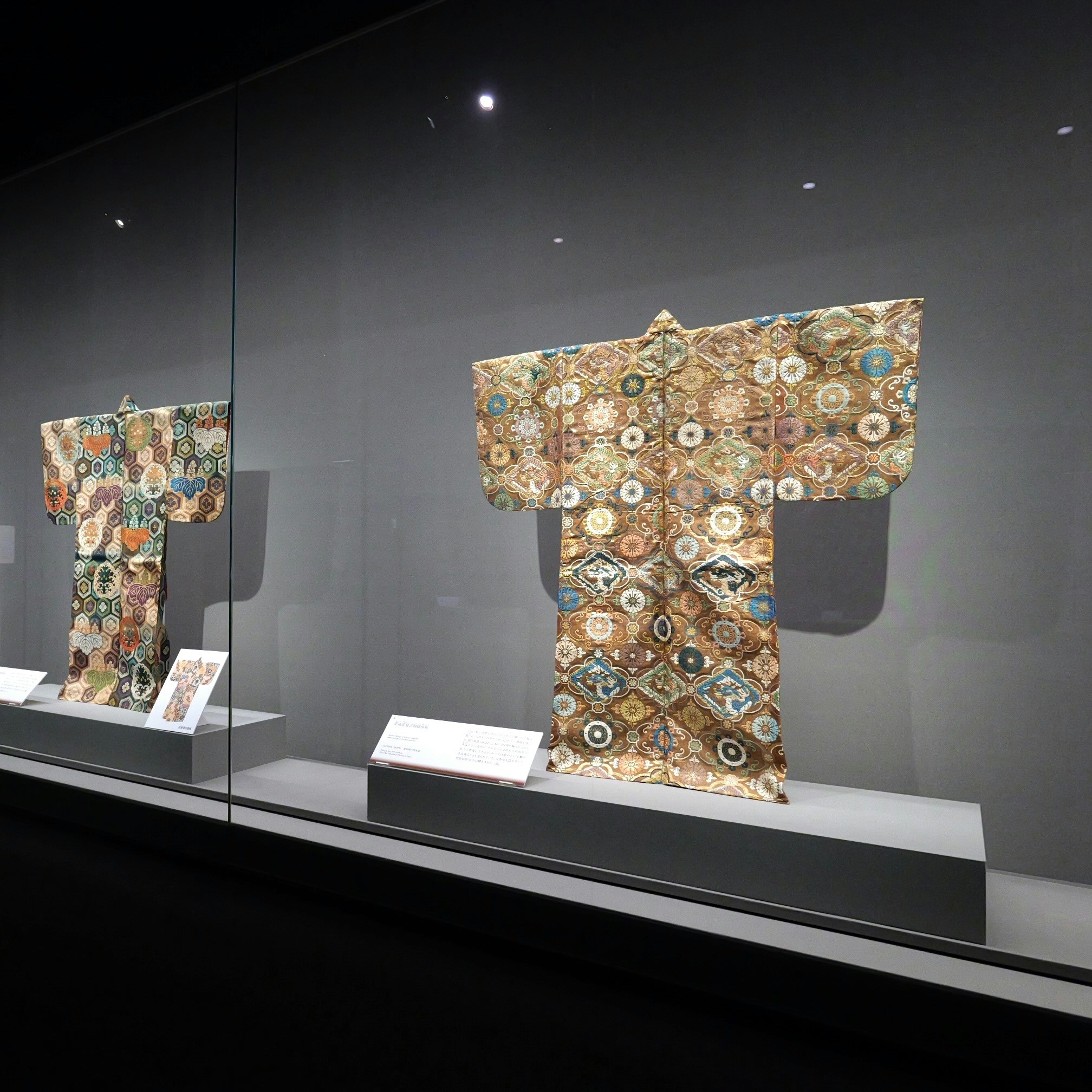

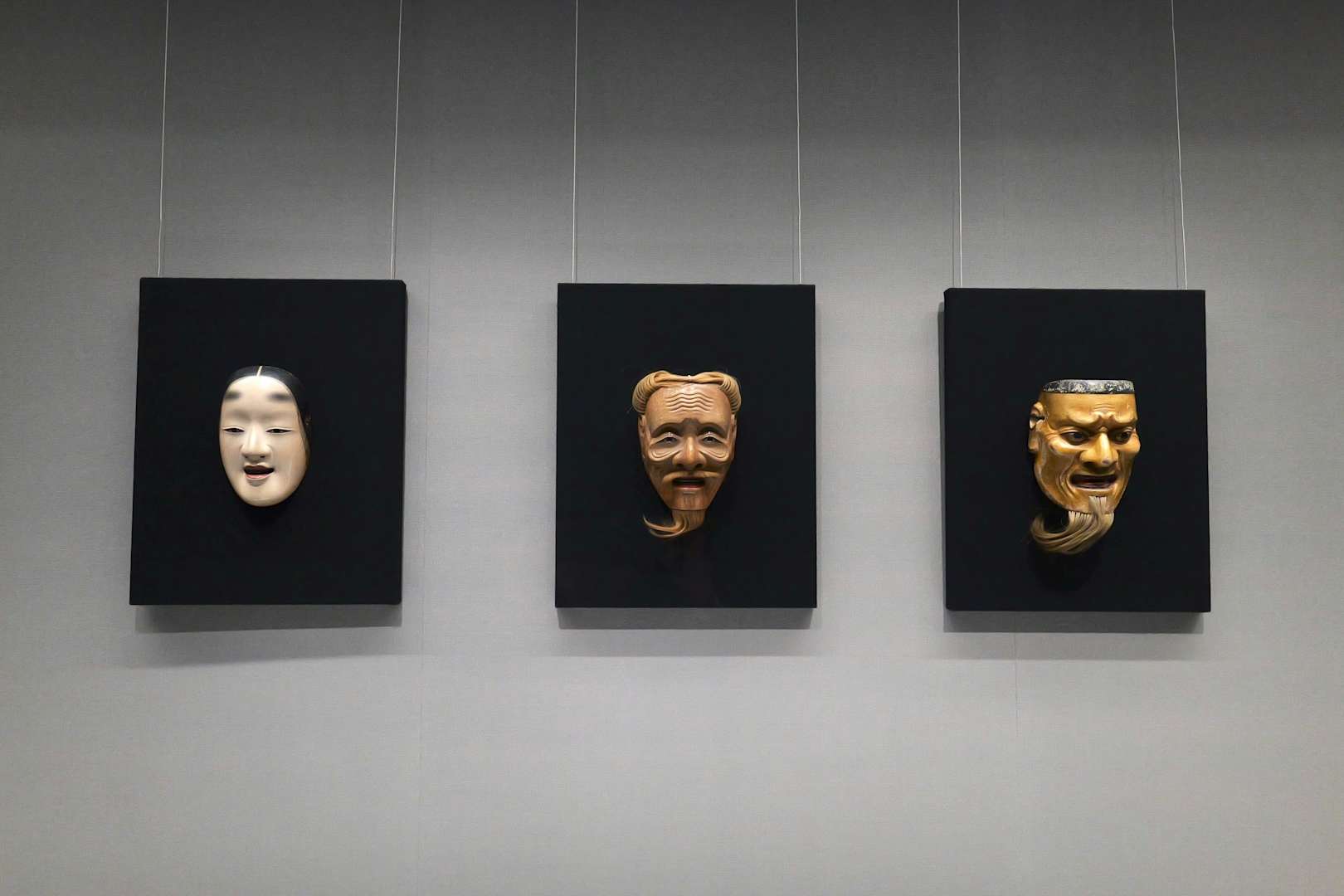

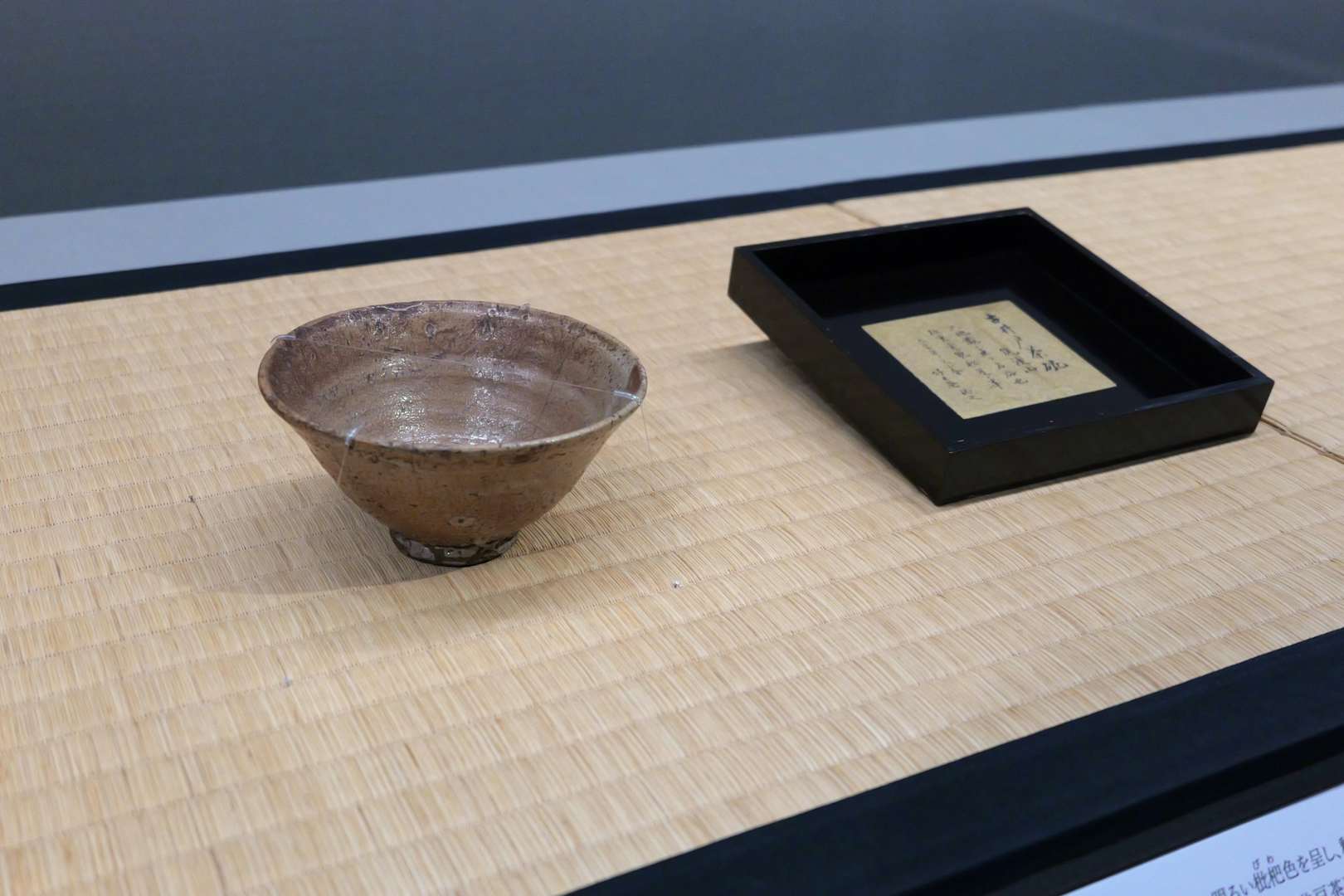

本展は、住友家歴代当主が育んできた能楽と茶の湯の文化に注目し、もてなしの場で使用された能道具や茶道具を全3章で紹介するものだ。とくに能装束をまとまったかたちで展示するのは、じつに20年ぶりのこととなる。