被災した「能登瓦」の未来──「瓦バンクプロジェクト」が描く復興のかたち

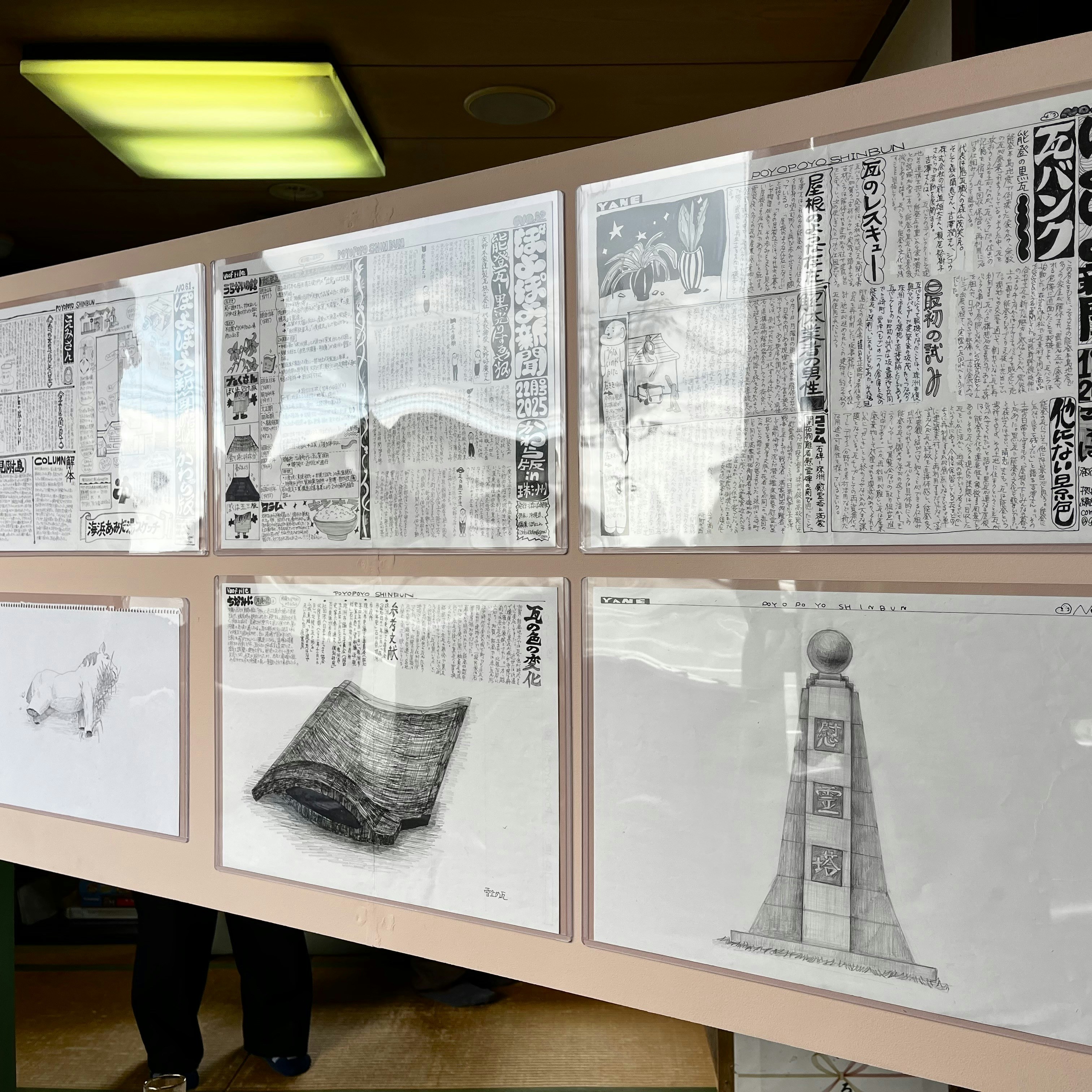

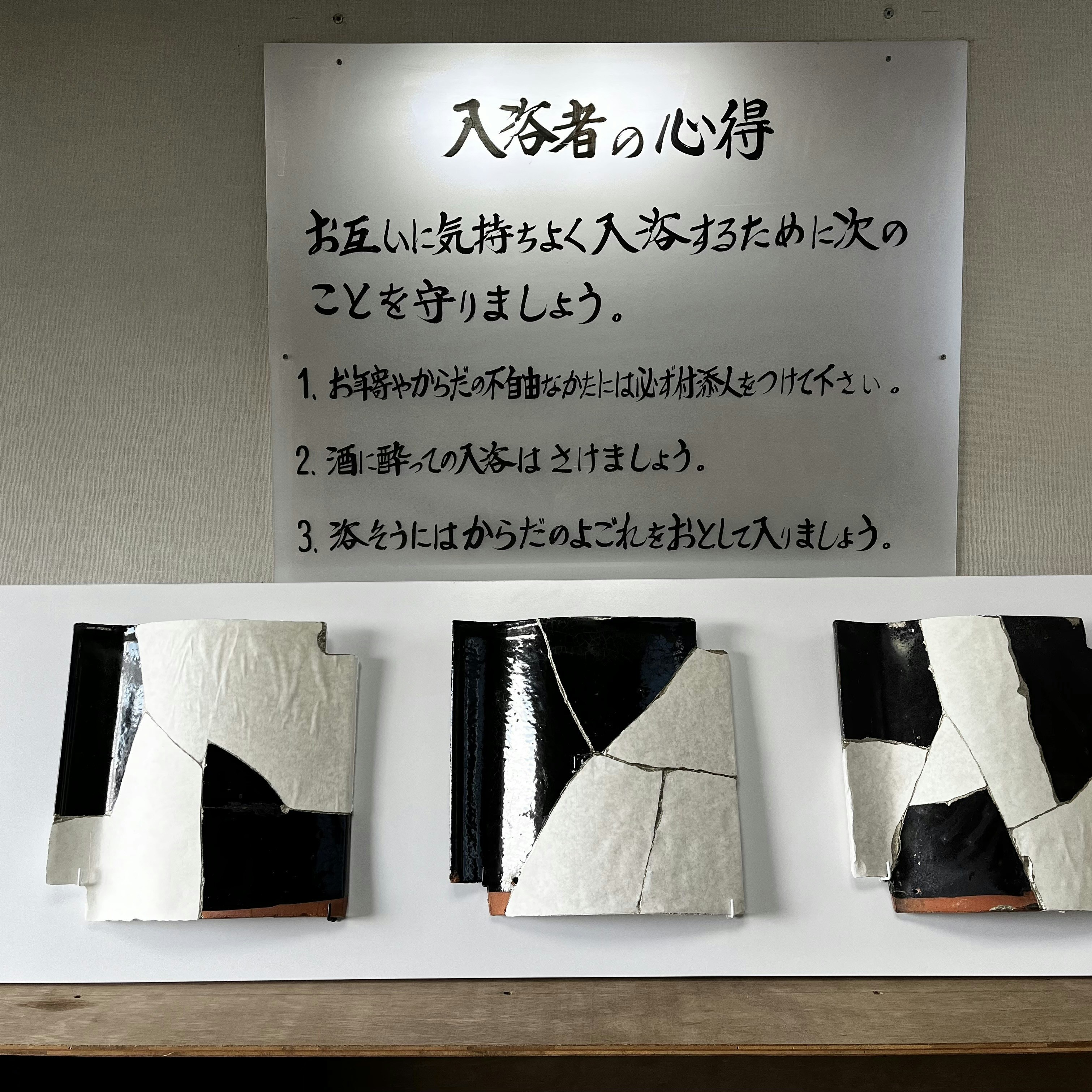

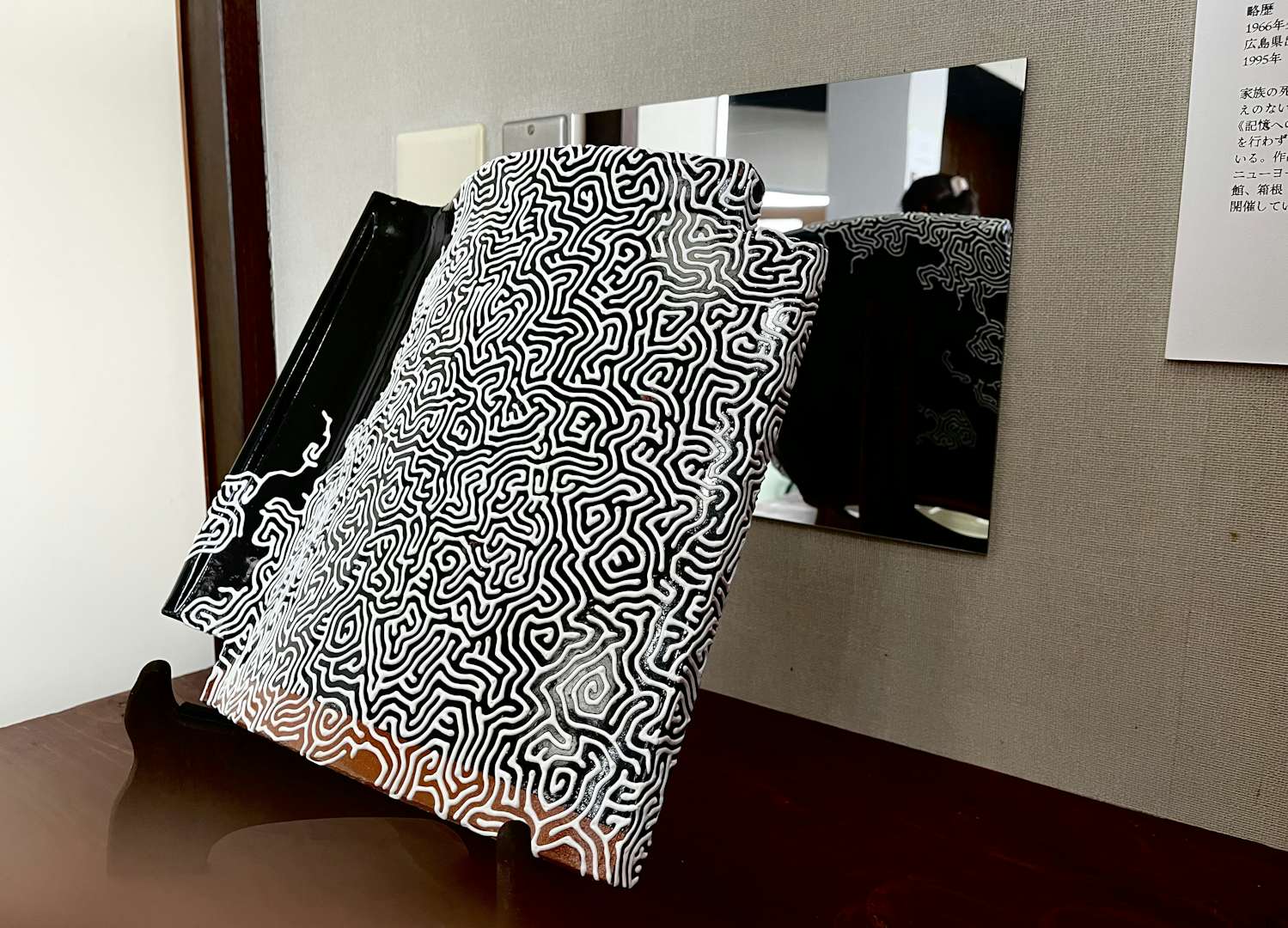

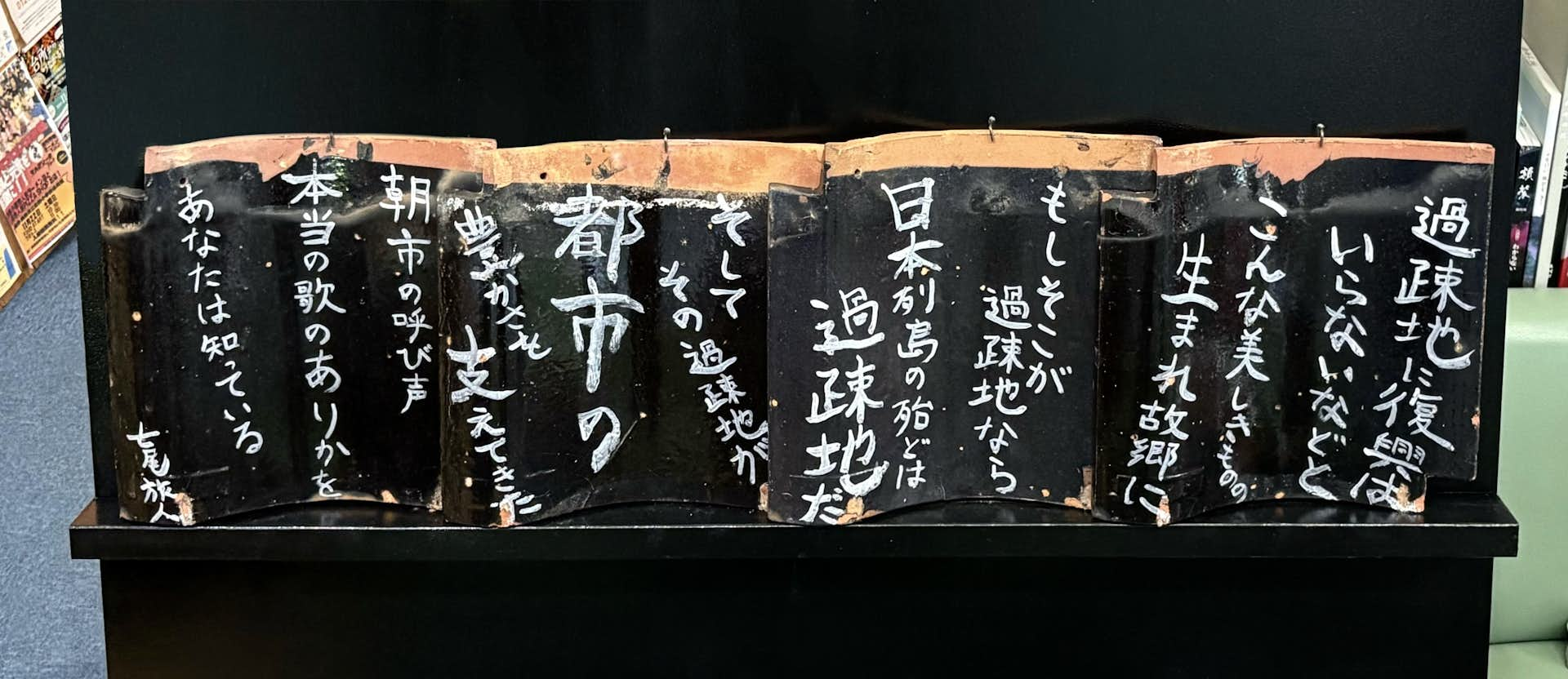

2024年の能登半島地震からおよそ2年。奥能登では、いまも仮設住宅で暮らす人々の姿がある。そのいっぽうで、倒壊した家屋から瓦を救い、地域の景観と文化を未来へつなごうと動く「瓦バンクプロジェクト」の挑戦が続いている。今回は、その現場と、現地で開催中の「能登瓦」をテーマとした企画展「アウトサイド」の取材を行った。

2024年1月1日に発生した能登半島地震から、およそ2年が経とうとしている。とくに最大震度を記録した羽咋郡志賀町、七尾市、輪島市、珠洲市といった「奥能登」と呼ばれる地域では、現在も生活インフラの復旧が完全とは言えず、多くの住民が市内や周辺地域の仮設住宅での生活を余儀なくされている状況だ。

同年7月、ウェブ版「美術手帖」では、建築家・坂茂を代表とする被災地支援プロジェクトを取材し、珠洲市・見附島の仮設住宅を訪問。その際、この地域の景観をかたちづくる「能登瓦」の保存を目的とした「瓦バンクプロジェクト」の活動を目にした。それから1年と3ヶ月余りが経ち、今回はその瓦バンクプロジェクトの取材のため、再び能登を訪れる機会を得た。