「お父さん お母さんへ ハンセン病療養所で書かれたある少年の手紙」(国立ハンセン病資料館)レポート

国立ハンセン病資料館で、企画展「お父さん お母さんへ ハンセン病療養所で書かれたある少年の手紙」がスタートした。会期は12月27日まで。

東京・東村山の国立ハンセン病資料館で、企画展「お父さん お母さんへ ハンセン病療養所で書かれたある少年の手紙」がスタートした。担当学芸員は田代学(国立ハンセン病資料館 学芸員)。

国立ハンセン病資料館とは、患者・回復者とその家族の名誉回復を図るために、ハンセン病に関する正しい知識の普及や理解の促進による、偏見や差別、排除の解消を目指す施設だ。

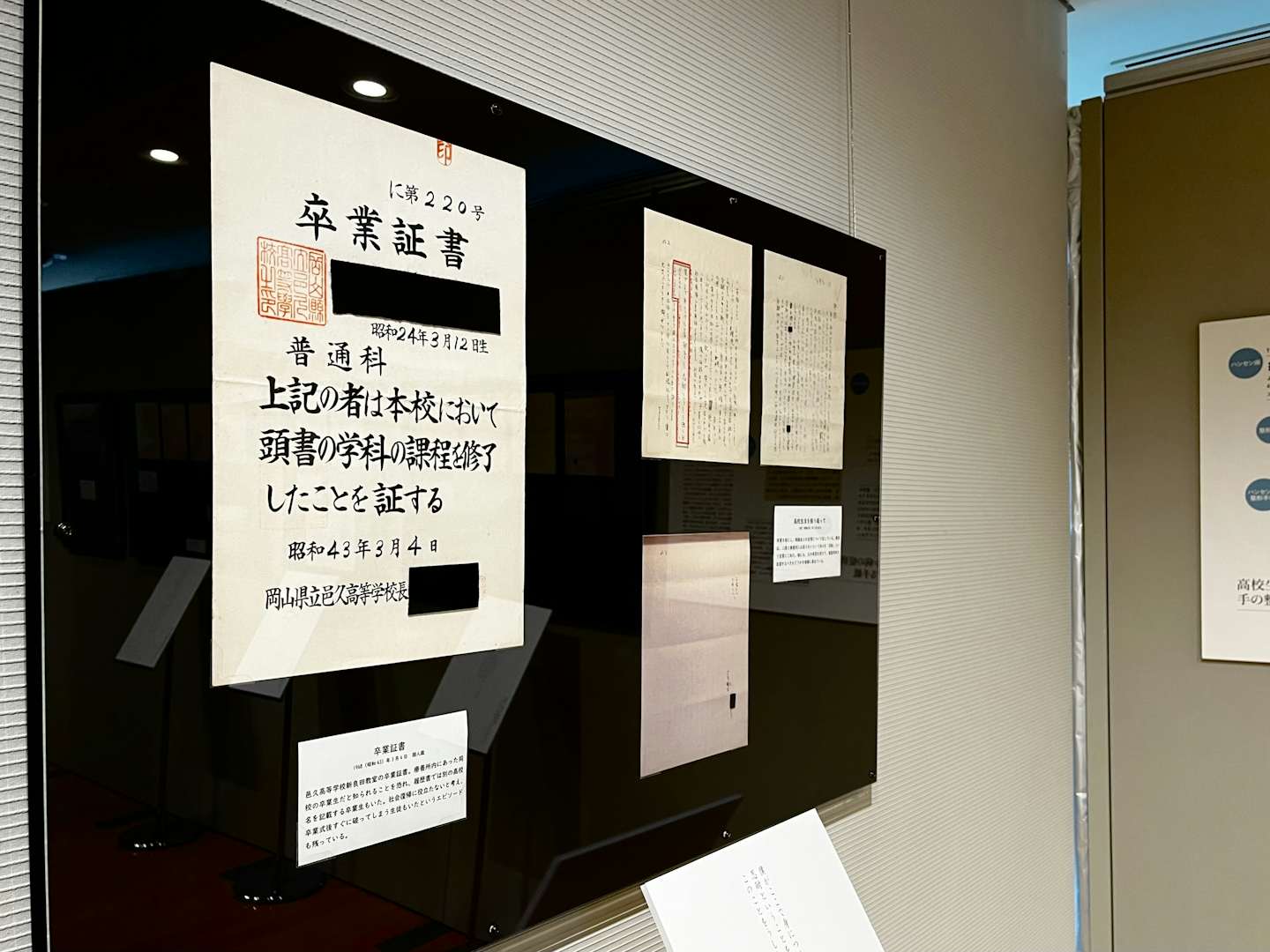

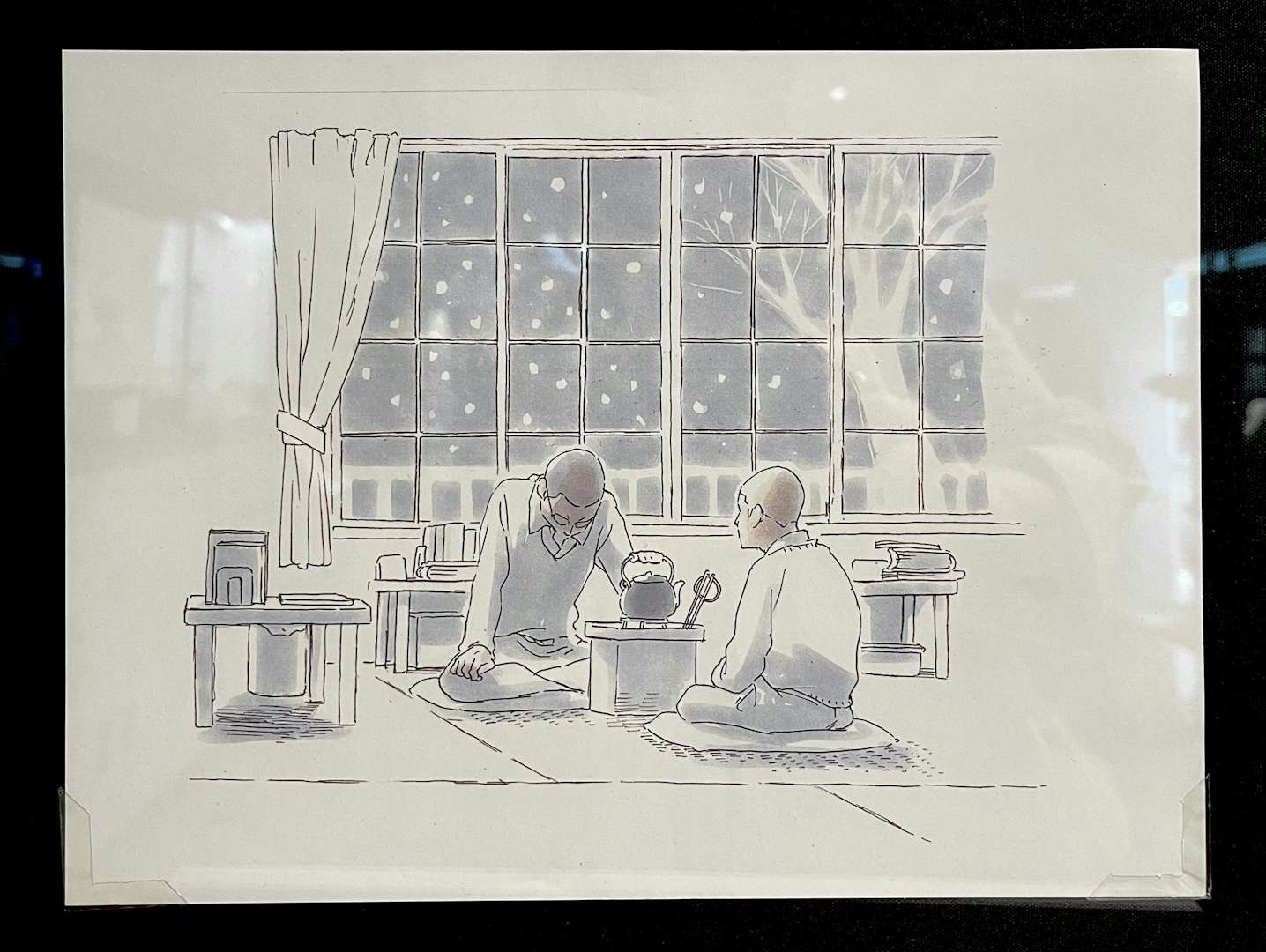

2023年、とある手紙の存在がこの資料館に知らされた。それは、当時ハンセン病療養所に隔離されたひとりの少年が家族に送り続けた手紙の数々であった。この手紙は、2017年に筆者である「勝彦」(仮名、現在77歳)の母親が逝去したことをきっかけに遺品から見つかったものであり、そこには67通ものやり取りが保管されていたのだという。

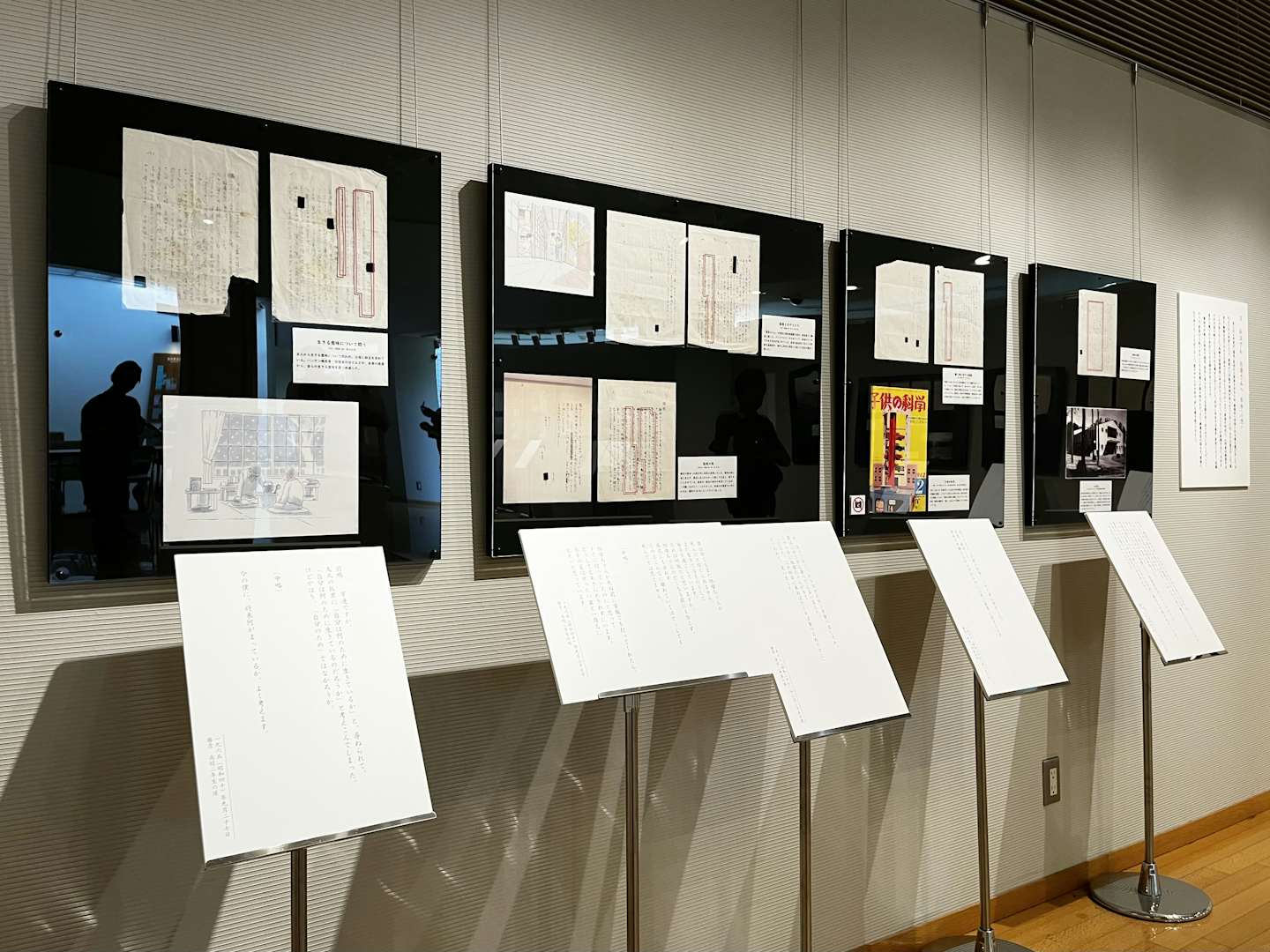

同展で展示されるのは、国の隔離政策によって家族と引き離された勝彦が療養所から宛てた手紙だ。会場では、入所まもない中学生時代から高校生時代に書かれた13通を選定して展示。勝彦とその家族が交わした手紙を通じて、隔離を強いられたハンセン病患者や回復者らが経験した出来事やそれに対する感情を垣間見ることができるものとなっている。