「つくるよろこび 生きるためのDIY」(東京都美術館)開幕レポート。つくる、その目的の先にあるもの

東京・上野の東京都美術館で、DIYの手法や考え方に関心を寄せる、5組の現代作家と2組の建築家を紹介する企画展「つくるよろこび 生きるためのDIY」が開幕した。会期は10月8日まで。会場の様子をレポートする。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

東京・上野の東京都美術館で、企画展「つくるよろこび 生きるためのDIY」が開幕した。会期は10月8日まで。担当は同館学芸員の藤岡勇人。会場の様子をレポートする。

DIY(Do It Yourself/自分でやってみる)とは、目の前の問題を自分自身の工夫で解決していくアプローチのことだ。日曜大工や住民主体のまちづくりなど、私たちの身近な場面で実践されている。DIYはより良く生きるための方法であると同時に、不便や困難を乗り越えるための手段でもある。

本展では、DIYの手法や考え方に関心を寄せる、5組の現代作家と2組の建築家を紹介しながら、身の回りのものでつくる作品や、多様な人が関わる場のデザインに加え、震災や経済的な事情により多くのものを失った人々の切実な営みにも焦点をあてるものだ。

「DIY」を本展のテーマに据えたことについて、藤岡は次のように説明する。「東京都美術館は創設100周年を前に『開かれた美術館』であることを意識しながら活動している。その活動を通じて、美術関係者以外の様々な人と関わるなかで、生活や暮らしといった観点から、そこに宿るDIYとその創造性をテーマにした展覧会を開催したいと考えた」。

展覧会は3章構成。第1章「みることから始まるDIY」では「身の回りのものをよく見る」というDIYの基本を体現しているアーティストとして、若木くるみの作品を展示する。

若木は1985年北海道生まれ。京都市立芸術大学で木版画を専攻。卒業後、版画という技法を拡張し、自らの身体を版として用いるインスタレーションやパフォーマンス作品など、多様な表現を展開してきた。

会場では空き缶、干物、ヤカン、ハンガー、ハサミといった若木の身の回りにある素材を版として制作した版画作品が、その版の実物とともに並ぶ。普段見慣れた立体物が、若木の手によって平面に写し取られ、まったく異なる位相を与えられている。

若木が独り暮らしを始めたときから使い続けてきた冷蔵庫を版としてつかった《タワマン》(2025)は圧巻だ。冷蔵庫に貼り付けられてたい展覧会のチケットやアルミホイルなども作品のなかに取り入れられ、写し取られながらタワーマンションが出現した。

また《さいごの版さん》(2025)も迫力のある作品だ。紙に切り込みを入れて立体化した食卓のテーブルには様々な料理が並び、そこに若木の自画像のような人物たちが、毎日の食卓を思い出すかのように並んでいる。版を彫るという小さな積み重ねによって生まれた、迫力ある大型作品はDIYの先にある景色を端的に表しているといえるだろう。

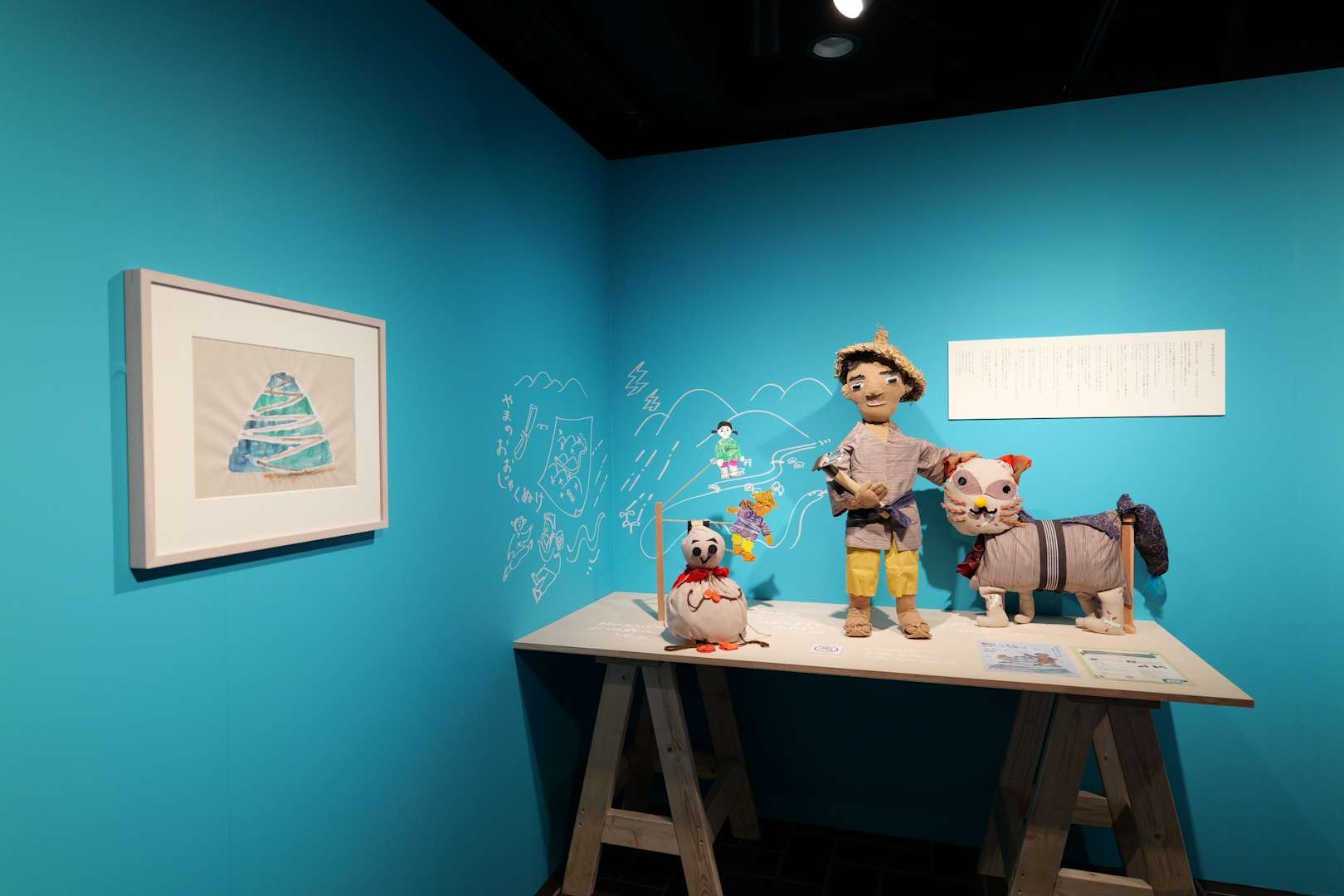

第2章「失って、立ち上げていくDIY」は、自然災害や経済的困難により多くのものを失った人々が、新たに暮らしを立ち上げていく営みに眼差しを向ける瀬尾夏美と野口健吾の作品を紹介する。

瀬尾夏美は1988年東京都生まれ。土地の人々の言葉と風景の記録を考えながら、絵や文章をつくっており、2011年、東日本大震災のボランティアを契機に、映像作家の小森はるかとのユニットで制作を行ってきたほか、被災した陸前高田市で3年間暮らしながら、対話の場づくりや制作に取り組んできた。

会場ではまず、2011年の東日本大震災の発生した当日に瀬尾が描いた作品が展示される。この後、瀬尾は実際に被災地に赴き、現地の人々が語る体験に耳を傾けながら被災地の「さみしさ」に寄り添いドローイングを残していった。

また、瀬尾は被災地の風景の美しさに目を向けるとともに、かさ上げをして造成される新たな街と、その下にある街の二重性についても思考を続けていく。こうした「二重のまち」についての思索は、やがて2019年の宮城県丸森町の土砂災害、1995年の阪神・淡路大震災や1945年の原爆投下、いま進行している気候変動によっての土地の変化などへと接続。土地の歴史が積み重なり、変化し、そこに住む人々に影響を与えるということの普遍性と、その場所で対話をすることの重要性が改めて鑑賞者の前に示される。

野口健吾は1984年神奈川県生まれの写真家だ。東京藝術大学大学院美術研究科修了後、路上生活者、バックパッカー、巡礼者、インドのチベット難民、ネパール地震に直面した辺境の村の家族など、多様な人々を撮影しながら、写真・映像作品を制作している。

本展で展示されている「庵の人々」シリーズは、川辺や公園で独自の生活空間を構築している人々の姿をとらえた写真群だ。経済的理由であったり、あるいは自ら好んでいたりと、そこに住む理由は様々ながら、そこには都市の廃棄物を利用した、たしかなDIYの精神が存在している。

また、10年にわたり幾度も現地を訪れている野口は、そこに住む人々の変化も写し取る。台風によって家が崩壊してしまったり、あるいは家の意匠が変化したり、住人が変わったりといった、有機的にあり続ける家のかたちを見ることができる。

第3章「DIYでつくる、かたちとかかわり」では、彫刻的なアプローチに立脚しながら、DIY的な手法で多様な表現活動を展開するダンヒル&オブライエンと久村卓の作品を紹介している。

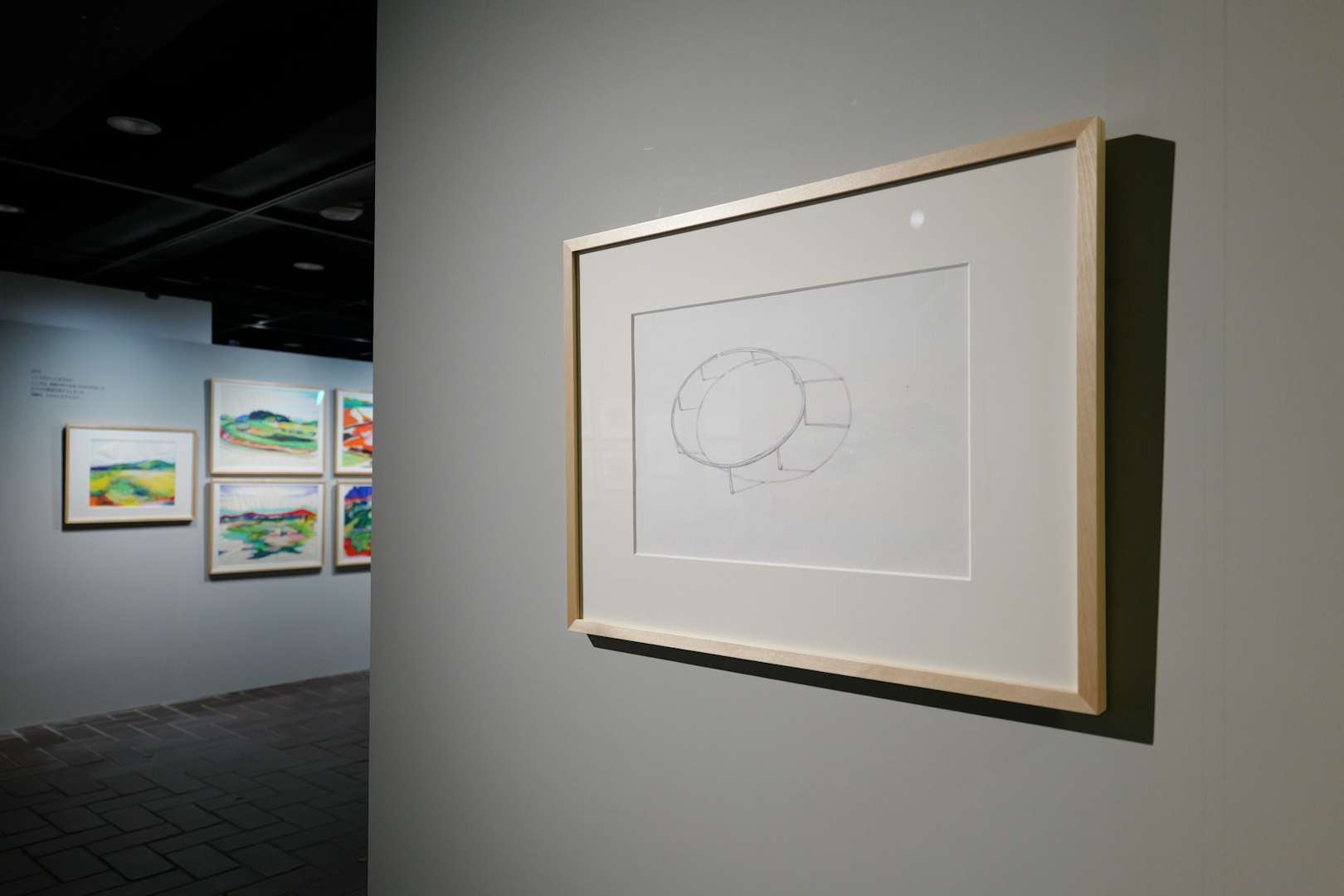

ダンヒル&オブライエンはロンドンを拠点とするアーティスト・ユニットだ。ふたりは東京都美術館の所蔵する最上壽之による屋外彫刻《イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ・・・・・ン》(1979)と出会い、感銘を受けたという。ロンドンでは、同作について描写したテキストをもとに、友人や近隣の人々に粘土で造形物をつくってもらった。東京でもこの試みは行われ、こうして生まれた100点以上の粘土作品はすべて3Dプリントで出力。また、ランダムに組み合わせ3Dマケットも作成した。

会場には3Dプリントで出力された、多くの人々が参加しつくり出した「かたち」が並べられている。さらに、ふたりは自分たちのスタジオを原寸大で模した構造物を館内に設置。伝統的な手動彫刻機であるパンタグラフを使用し、3Dマケットを《イロハ〜》と同じ大きさまで拡大したインスタレーション《「イロハ」を鑑賞するための手段と装置──またいろは》(2025)を生み出した。

思いついた方法を次々と実践するようにして制作されたこれらの作品群は、いまも制作中であるかのように展示室に佇んでおり、その制作経緯を考えればさらなる発展の可能性を秘めていると言わざるを得ない。本作は、そもそも、何かをつくるということは、必ずしも目的のためではないことを思い出させる作品だ。手を動かし、思考を働かせて生まれたものが、さらに新たなものを生む土壌となる。これを繰り返す営みの豊かさが伝わってくる。

久村卓は1977年東京都生まれ。多摩美術大学彫刻学科卒業。彫刻の男性性や権威性に疑問を抱き、軽さを重視した制作を模索するなかで、ハンドメイドからDIYクラフトまで、美術の周縁に位置する技法や素材を積極的に採用し作品を制作してきたアーティストだ。

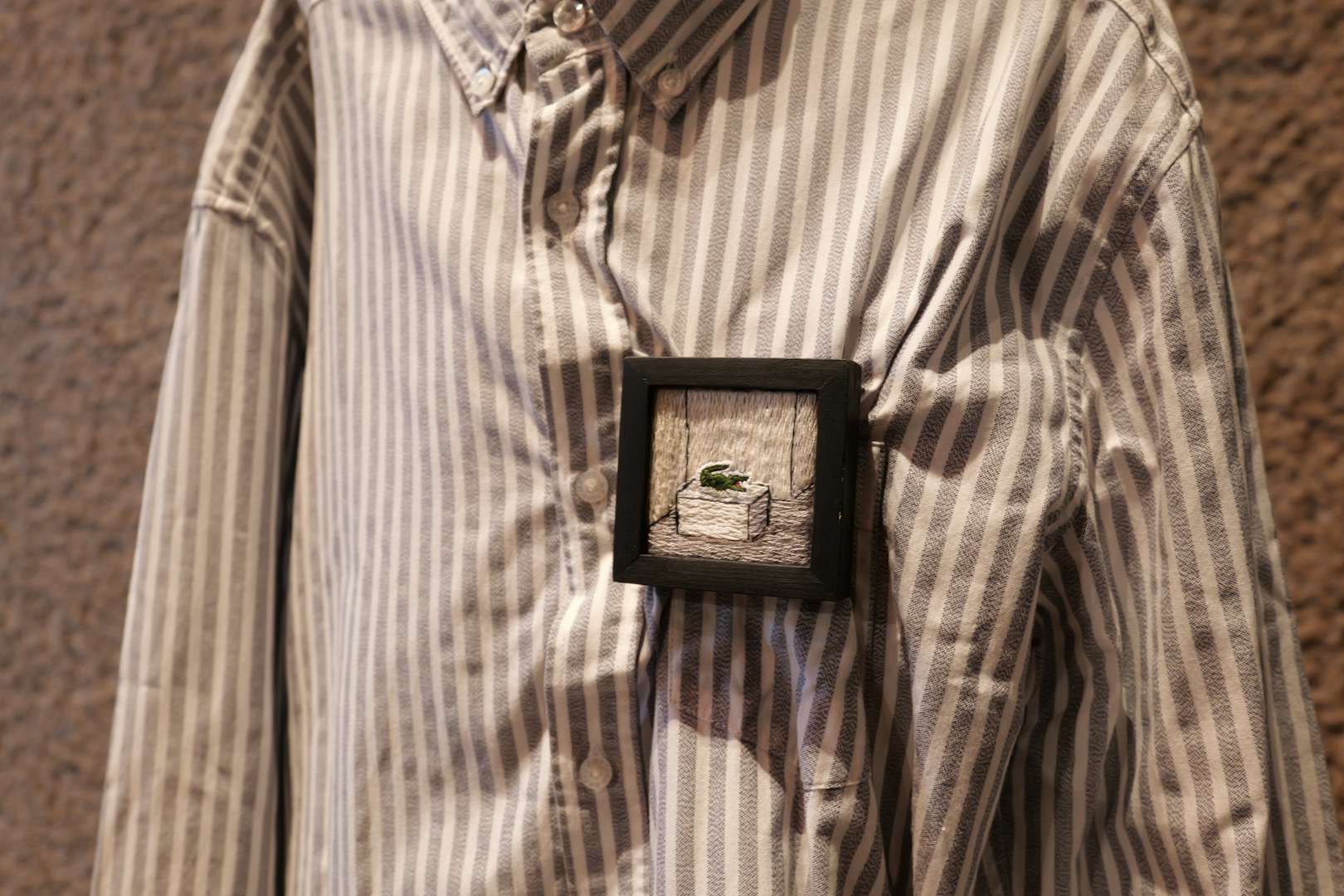

「着られる彫刻」は、既製品である古着を中心に据えた「彫刻」作品だ。例えば、例えば《PLUS_Ralph Lauren_yellow striped shirts》(2025)は、ラルフ・ローレンの黄色いストライプの古着のシャツが、台座の上に展示されている作品だ。この台座は久村の手によるもので、そこに古着が乗っているだけでそれが彫刻的になることを示唆している。さらに古着の胸元には、ラルフ・ローレンの乗馬のロゴマークが台座に乗っている刺繍が額に入れられるようにしてつけられており、ここでも作品を作品たらしめる額の存在が主張する。

こうした、手芸的なアプローチは、例えば制作で使用した絵具のついた雑巾にパッチワークにすることで絵画化する《Plus Painter》や、廃校から譲り受けたハードルや、工事の際に使用するバリケードなどに木材を組み合わせることでベンチ化する「One Point Structure」シリーズなどにも共通しており、硬質で権威的なルールを手仕事によって剥ぎ取っていく手つきが一貫している。

また、久村はこの展示室で《織物BAR at 東京都美術館》(2025)を展開。このインスタレーションは、BARで酒を選ぶように、企業から提供されたものや古着をほどいたものなどの、様々な糸を選び、それを編み上げてコースターをつくるワークショップに使うことができる。コースターは、たんに可愛らしく実用的なだけでなく、何かを置く「台座」として機能していることにも着目したい。

第4章「DIYステーション──自分でやってみよう!」は、地下3階のギャラリーB全体を使って展開されている。伊藤聡宏設計考作所とスタジオメガネ建築設計事務所によるこの章は、来場者が本展のテーマについて考えるためのプラットフォームとして構想されたものだ。

出品作家の制作手法やアプローチを体験できるコーナーや、DIYや作家に関する資料展示があり、会期中は展覧会ファシリテーターが毎日来場者へのサポートを行う。ぜひ、会場で作品を見たあとはここで自身のDIYがどのようなものかを体験しながら考えてほしい。

DIYという誰もが挑戦できると同時に、何かをつくることの根幹につながっている思考をテーマとした本展。夏休みの工作に挑戦するように、アーティストたちの「つくる」ことに触れながら、小さいことから大きなことまで、来場者一人ひとりがつくれることを探してみてはいかがだろうか。