手塚治虫「火の鳥」展(東京シティビュー)開幕レポート。名作を現代人のための物語として読む

六本木の東京シティビューで、手塚治虫「火の鳥」展─火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡(どうてきへいこう)=宇宙生命(コスモゾーン)の象徴─が開幕した。会期は5月25日まで。

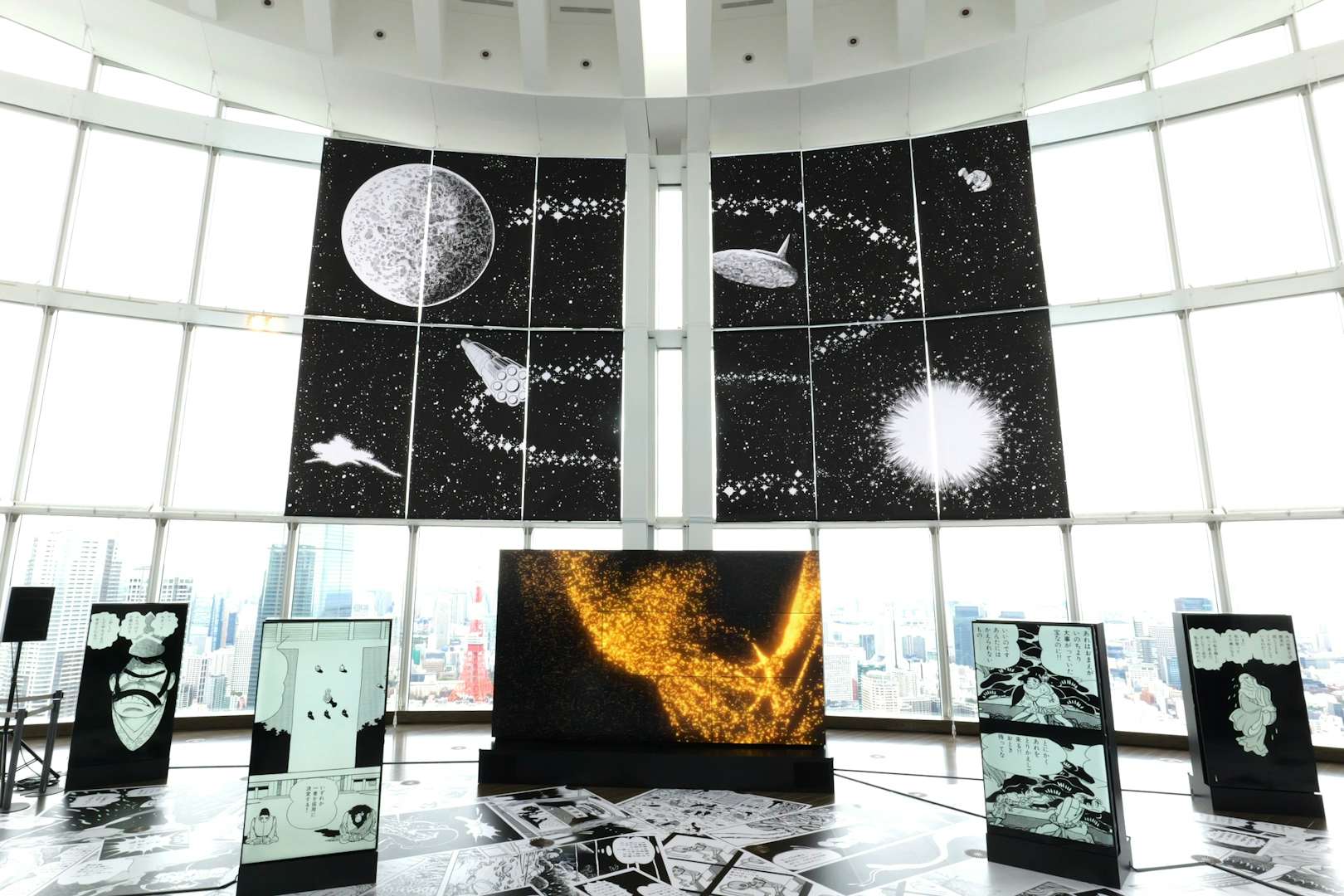

六本木ヒルズ森タワーの59階にある東京シティビューで手塚治虫「火の鳥」展─火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡(どうてきへいこう)=宇宙生命(コスモゾーン)の象徴─が開幕した。会期は5月25日まで。

手塚治虫(1928〜89)のマンガ『火の鳥』は、永遠の命を得ることができる「火の鳥」を追い求める人々の姿を描いた壮大な長編漫画であり、過去から未来までを舞台としながら、「生と死」や「輪廻転生」といったテーマを展開し、手塚の哲学が全面に現れた作品として高く評価されてきた。

本展は、生物学者・福岡伸一を企画監修に迎え、手塚治虫が描いた『火の鳥』の壮大な物語を福岡が専門とする生命論や動的平衡という視点から再解釈し、作品に込められた現代における価値を見出すことを試みるものだ。