今週末に見たい展覧会ベスト17。藤田嗣治、日本美術の鉱脈、ゴッホに坂本龍一まで

今週閉幕する/開幕した展覧会のなかから、とくに注目したいものをピックアップしてお届け。なお、最新情報は各館公式サイトを参照してほしい。

もうすぐ閉幕

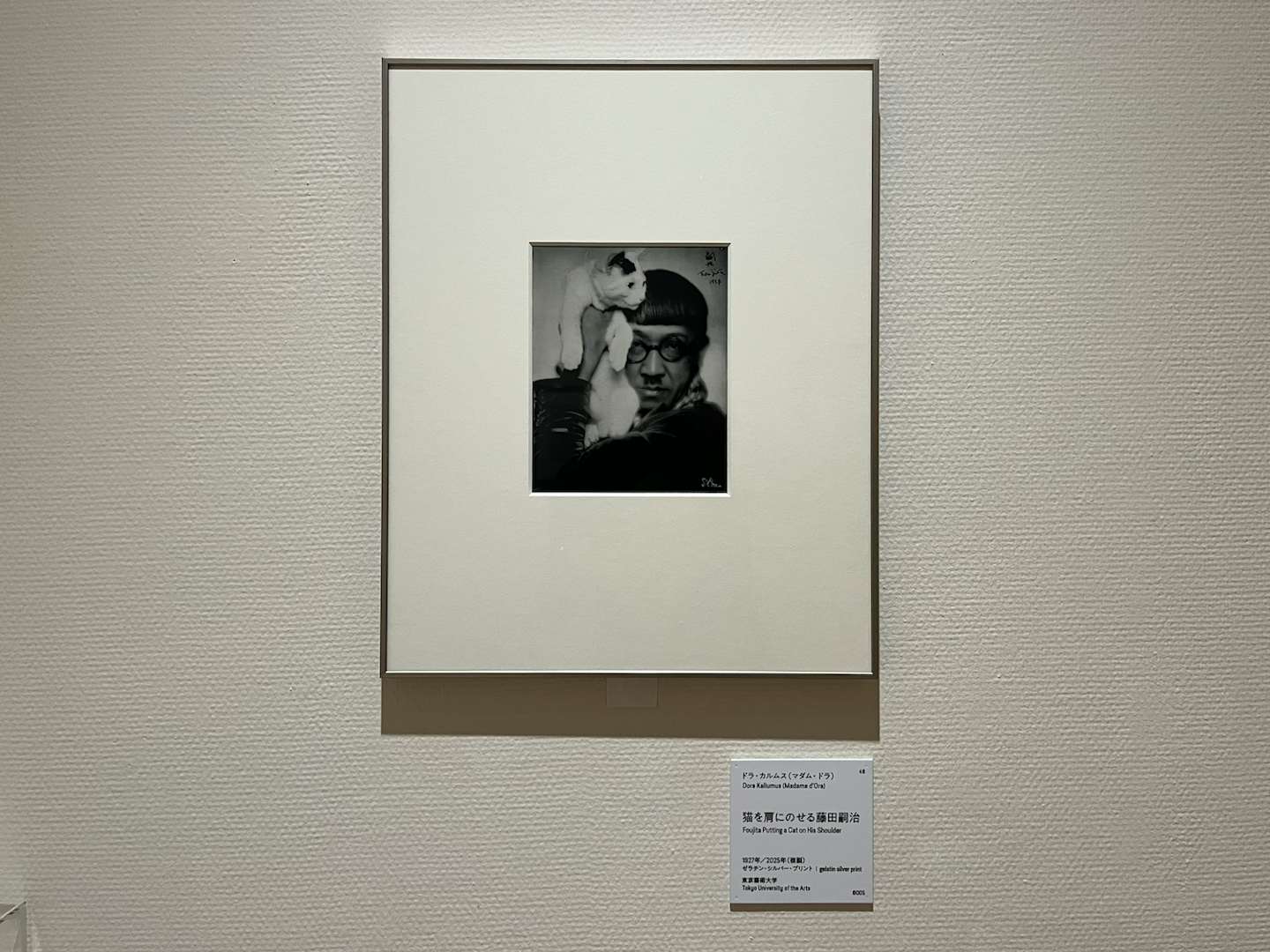

「藤田嗣治 絵画と写真」(東京ステーションギャラリー)

東京ステーションギャラリーで「藤田嗣治 絵画と写真」が8月31日まで開催されている。会場レポートはこちら。

藤田嗣治(1886〜1968)は、乳白色の下地に描いた絵画で世界的に知られた、エコール・ド・パリを代表する画家だ。本展は、そんな藤田の芸術を「写真」をキーワードに再考。画家と写真の関係を「絵画と写真につくられた画家」「写真がつくる絵画」「画家がつくる写真」の3つの視点から紐解く。

藤田のアイコニックな風貌を世に知らしめたのは、幾度も描かれた自画像や繰り返し複製され流通した自身の肖像写真であった。藤田が自分自身を描写した絵画と写真を通して、「見られたい自分」をつくり出し、セルフブランディングしていくプロセスを跡付ける。また、藤田は写真を絵画制作に活用した。旅先でスケッチの代わりに写真を使い、世界のあらゆる風景や人々の姿を記録した。そして写り込んだ様々な細部は、必要に応じて写真から切り出され、絵画作品へと転用されていった。本展では、絵画に現れた写真の断片を探りあて、藤田の写真活用のプロセスを検証する。

会期:2025年7月5日~ 8月31日

会場:東京ステーションギャラリー

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1

電話番号:03-3212-2485

開館時間:10:00~18:00(金~20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(7月21日、8月11日、8月25日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1500円 / 大学・高校生 1300円 / 中学生以下無料 / 障がい者手帳等持参の方 入館料から200円引き(介添者1名は無料)

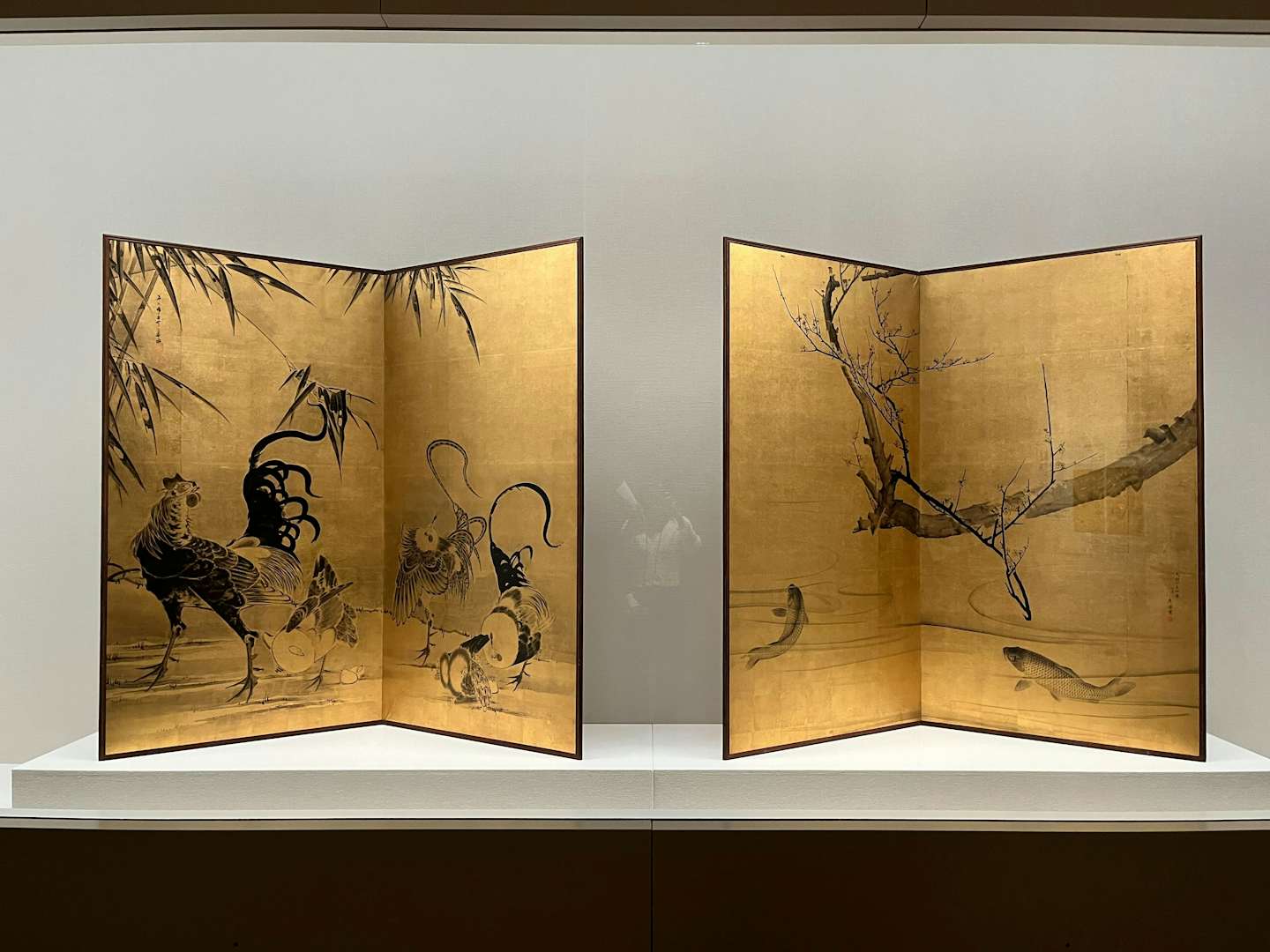

「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」(大阪中之島美術館)

大阪中之島美術館で「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」が8月31日まで開催されている。会場レポートはこちら。

かつては、西洋美術に比べて人気がなかった日本美術。しかし、世紀の変わり目あたりから状況は徐々に変わってきた。そんな「日本美術ブーム」を牽引したひとりとして、江戸時代の画家・伊藤若冲(1716~1800)が挙げられる。2000年に京都国立博物館で開催された「没後200年 特別展 若冲」をきっかけとして、空前の伊藤若冲(1716~1800)ブームが巻き起こり、2016年に東京都美術館で開催された「生誕300年記念 若冲」展には、46万人もの観客が詰めかけた。しかし、そんな若冲も、2000年以前には一般の人々にとっては日本美術の「知られざる鉱脈」だった。

本展では、これまでほとんど注目されていないもの、一部の研究者は熱心に研究しているものの、一般の方々にはほとんど知られていないものなど「知られざる鉱脈」としての日本美術を紹介。縄文から現代まで、出品作の時代、ジャンルは多岐に及ぶ。その鉱脈を掘り起こし、展覧することで、鑑賞者の目で「未来の国宝」を探してもらいたいという思いで、この展覧会は企画されている。

会期:[前期]2025年6月21日~7月6日、7月8日〜27日[後期]7月29日〜8月17日、8月19日〜31日

会場:大阪中之島美術館

住所:大阪府大阪市北区中之島4-3-1

開館時間:10:00~17:00(7月18日~8月30日までの金土祝前日は~19:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし7月21日、8月11日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1800円 / 高大生 1500円 / 小中生 500円

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」(大阪市立美術館)

大阪市立美術館で開催されている「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」は8月31日まで。会場レポートはこちら。フィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)の作品は、いかにして今日まで伝えられてきたのか、家族が受け継いできたコレクションに焦点をあてる展覧会だ。

ゴッホの画業を支え、大部分の作品を保管していた弟テオは、兄の死の半年後に生涯を閉じ、テオの妻ヨーが膨大なコレクションを管理することとなる。ヨーは、義兄の名声を高めることに人生を捧げ、作品を展覧会に貸し出し、販売し、膨大な手紙を整理して出版した。その息子フィンセント・ウィレムは、コレクションを散逸させないため、フィンセント・ファン・ゴッホ財団をつくり、美術館の設立に尽力する。

アムステルダムのファン・ゴッホ美術館には、ゴッホの約200点の油彩や500点にのぼる素描をはじめ、手紙や関連作品、浮世絵版画などが所蔵されている。そのほとんどは1973年の開館時に、フィンセント・ファン・ゴッホ財団が永久貸与したものだ。

会期:2025年7月5日〜8月31日

会場:大阪市立美術館(天王寺公園内)

住所:大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82

開館時間:9:30~17:00(土〜19:00) ※入館は閉館の30分前まで

料金:一般 2200円 / 高大生 1300円 / 小中生 500円

※土日祝は日時指定予約優先制。平日は日時指定予約不要。