今週末に見たい展覧会ベスト25。ミロ、鴨居玲、加藤泉にゴッホまで

今週閉幕する/開幕した展覧会のなかから、とくに注目したいものをピックアップしてお届け。なお、最新情報は各館公式サイトを参照してほしい。

もうすぐ閉幕

特別展「ミロ展」(東京都美術館)

東京・上野の東京都美術館で、特別展「ミロ展」は7月6日までの開催。会場レポートはこちら。

20世紀を代表する画家、ジュアン・ミロ(1893~1983)はスペインのカタルーニャ州出身。太陽や星、月など自然のなかにある形を象徴的な記号に変えて描いた、詩情あふれる独特な画風が今日においても人気を博している。本展は、没後40年となるミロの世界的な再評価の流れを受けて企画されており、初期から晩年までの代表作約100点を全5章立てで構成することで、その画業の全体を俯瞰するものとなっている。

ミロは自身の制作活動を振り返り次のような言葉を残したという。「3000年後にこれらの作品を見た人たちが、(この画家が)人間の解放を目指したことを理解してくれたら」。ぜひ、現地でその作品を体験してほしい。

会期:2025年3月1日~7月6日

会場:東京都美術館

住所:東京都台東区上野公園8-36

電話番号:050-5541-8600

開館時間:9:30~17:30(金~20:00) ※入室は閉室の30分前まで

料金:一般 2300円 / 大学生・専門学校生 1300円 / 65歳以上 1600円 / 18歳以下、高校生以下 無料

「望月桂 自由を扶くひと」展(原爆の図 丸木美術館)

埼玉・東松山の原爆の図 丸木美術館で、企画展「望月桂 自由を扶くひと」が開催されている。会期は7月6日まで。アーティスト・中島晴矢による展覧会レビューはこちら。

望月桂(1886〜1975)は、日本でもっとも早いアンデパンダン展のひとつとされる黒耀会を結成した芸術家だ。黒耀会は、社会の革命と芸術の革命は自由獲得を標榜する点において不可分であると主張した芸術団体だ。美術に限らず、文学や音楽、演劇など、様々な領域の表現者や労働運動家が参加して1919年に結成された。22年頃に解散するまで4度の展覧会を開催し、プロレタリア美術運動の草分けとして評価されている。

望月の活動はそれだけではなく、黒耀会結成前には一膳飯屋を営み、社会運動家や労働者の集う場を形成。20年代後半には犀川凡太郎の筆名で読売新聞に漫画を描き、その後に平凡社の百科事典の挿絵も手がけた。38年から39年までは漫画雑誌『バクショー』を主宰し、漫画家の小野佐世男や、東京美術学校で望月の同級生だった藤田嗣治も参加している。長野県東筑摩郡中川手村(現・安曇野市)後は、戦後の農地改革を先導し、農民運動に尽力しつつ信州の自然を題材に数多くの風景画を残した。本展は、こうした望月の幅広い活動と、その活動に貫かれた自由と扶助の精神を紹介する。

会期:2025年4月5日~7月6日

会場:原爆の図 丸木美術館

住所:埼玉県東松山市下唐子1401

電話番号:0493-22-3266

開館時間:9:00~17:00

休館日:月(祝日にあたる場合は翌平日)

料金:一般 900円 / 中高生または18歳未満 600円 / 小学生 400円

「WHO ARE WE, WHERE ARE WE GOING? 〜どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?〜」PLAY! MUSEUM)

東京・立川のPLAY! MUSEUMで、国立科学博物館とコラボレーションした展覧会「WHO ARE WE, WHERE ARE WE GOING? 〜どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?〜」が7⽉6⽇まで開催されている。会場レポートはこちら。

同展は、2022年に国立科学博物館で開催された企画展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」の巡回展となるもの。今回のPLAY! MUSEUMでの開催にあたって独自の企画展示や体験型インスタレーションが追加されており、「私たちは誰なのか」「どこに向かうのか」といった未来に対して問いを投げかけ、前向きに考えることを促す内容となっている。

また、名和晃平やミロコマチコら9名の現代アーティストが制作した作品群が⼀堂に介する空間「ユートピア」など、PLAY! MUSEUM独自の企画展示も見どころだ。

会期:2025年4⽉16⽇〜7⽉6⽇

会場:PLAY! MUSEUM

住所:東京都⽴川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F

電話番号:042-518-9625

開館時間:10:00〜17:00(⼟⽇祝〜18:00)※⼊場は閉館の30分前まで

休館日:会期中無休

料金:⼀般 1800円 / ⼤学⽣ 1200円 / ⾼校⽣ 1000円 / 中・⼩学⽣ 600円(立川市民は⼀般 1200円 / ⼤学⽣700円 / ⾼校⽣ 600円 / 中・⼩学⽣400円)

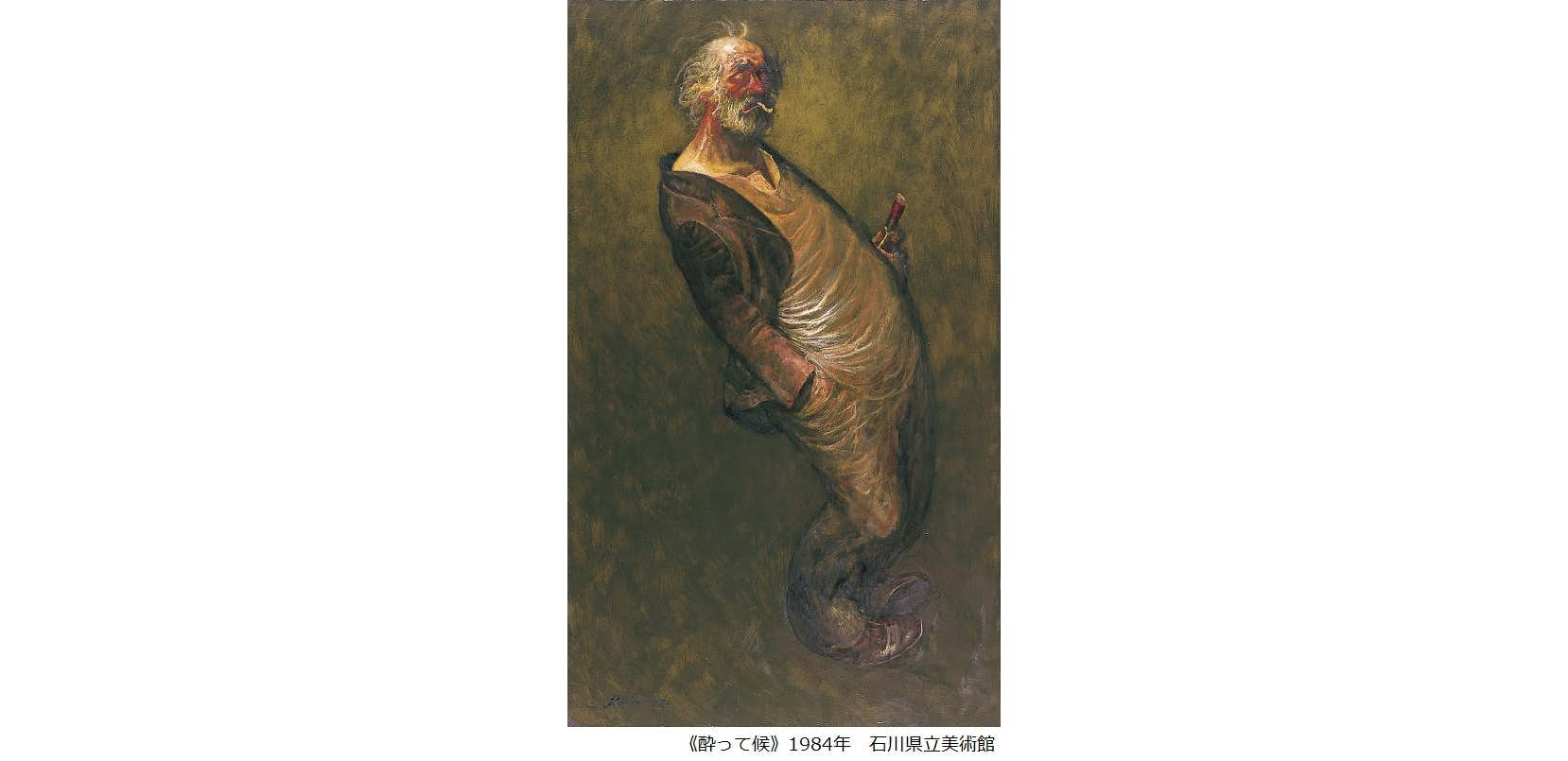

「没後40年 鴨居玲展 見えないものを描く」(美術館「えき」KYOTO)

戦後の奇才と称された鴨居玲(1928〜1985)の作品を紹介する展覧会「没後40年 鴨居玲展 見えないものを描く」が、JR京都駅ビルの美術館「えき」KYOTOで開催されている。会期は7月6日まで。

鴨居は1928年石川・金沢生まれ。金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)で宮本三郎に学ぶ。59年から66年にかけてパリ、南米、ローマなどを巡ったのち、68年に日動画廊(大阪)で初の個展を開催。翌年に昭和会展優秀賞、安井賞を受賞した後に再び渡欧し、71年にスペインにアトリエを構え、マドリード、バルデペーニャス、トレドなどに住んだ。その後、パリとニューヨークで個展を開催し、77年の帰国後は神戸にアトリエを構える。84年に兵庫県文化賞を受賞。85年、神戸の自宅で世を去った。

鴨居は「写実」とは見えないものを描くことであるとし、人間の内面、己の理念を人物像などを描き出した。本展では、自画像の画家と呼ばれた鴨居の初期から晩年までの「自画像」、スペイン滞在時に生まれた「酔っぱらい」、帰国後に新たな挑戦として取り組んだ「女性像」、信仰に対する問いを表現した「教会」といったモチーフに着目し、その芸術像を紹介する。また、『週刊読売』で連載された、陳舜臣のエッセイ『弥縫録 中国名言集』のために手がけた挿絵原画の一部も展示される。

会期: 2025年5月30日~7月6日

会場:美術館「えき」KYOTO

住所:京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町ジェイアール京都伊勢丹 7階

電話番号:075-352-1111

開館時間:10:00~19:30 ※会館は閉館の30分前まで

休館日:会期中無休

料金:一般 1100円 / 大学・高校生 900円 / 小・中学生 500円

「五大浮世絵師展―歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」(上野の森美術館)

上野の森美術館で開催されている「五大浮世絵師展ー歌麿 写楽 北斎 広重 国芳」は7月6日まで。会場レポートはこちら。

現在NHKの大河ドラマでも注目を集めている、江戸時代の文化を担った「浮世絵」。本展では、美人画を代表する喜多川歌麿、ダイナミックな役者絵で人気を博した東洲斎写楽、森羅万象を独自の手法で描いた葛飾北斎、名所絵を中心に浮世絵に新風を吹き込んだ歌川広重、迫力ある武者絵などで大きな存在感を示した歌川国芳などを展示。

それぞれの代表作を中心に約140点を紹介することで、特色あふれる表現やその功績の数々を紹介するものとなっている。

会期:2025年5月27日〜7月6日

会場:上野の森美術館

住所:東京都台東区上野公園1-2

電話番号:050-5541-8600(ハローダイヤル、9:00〜20:00)

開館時間:10:00〜17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:会期中無休

料金:一般 2000円 / 高校・大学・専門学生 1500円 / 小・中学生 800円

※未就学児無料

※障がい者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳)をお持ちの方とその介助者(1名まで)は当日料金から半額。

岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの(川崎市岡本太郎美術館)

川崎・生田の川崎市岡本太郎美術館で企画展「岡本太郎と太陽の塔―万国博に賭けたもの」が7月6日まで開催されている。会場レポートはこちら。

1970年、大阪にて「人類の進歩と調和」をテーマとする日本万国博覧会が開催。岡本太郎がテーマ展示の一部として会場中心に据えた《太陽の塔》は、建設当時、モダニズムと相容れない独特の外観で賛否を巻き起こした。また、内側の構成も「人類の進歩と調和」に異議を唱える岡本の思想が大いに反映されたものだった。

本展は、民族学を源泉とし、国内の取材旅行を通して形成された岡本の思想から《太陽の塔》を探る「入門編」の展覧会だ。岡本が縄文の美の発見後、フィールドワークで撮影した写真を紹介するほか、《太陽の塔》の制作記録や同時期の作品を通して塔の内外がかたちづくられた過程をたどる。

会期:2025年4月26日~7月6日

会場:川崎市岡本太郎美術館

住所:神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-5 生田緑地内

電話:044-900-9898

開館時間:9:30~17:00

観覧料:一般 900円 / 高校・大学生・65歳以上 700円 / 中学生以下 無料

今週開幕

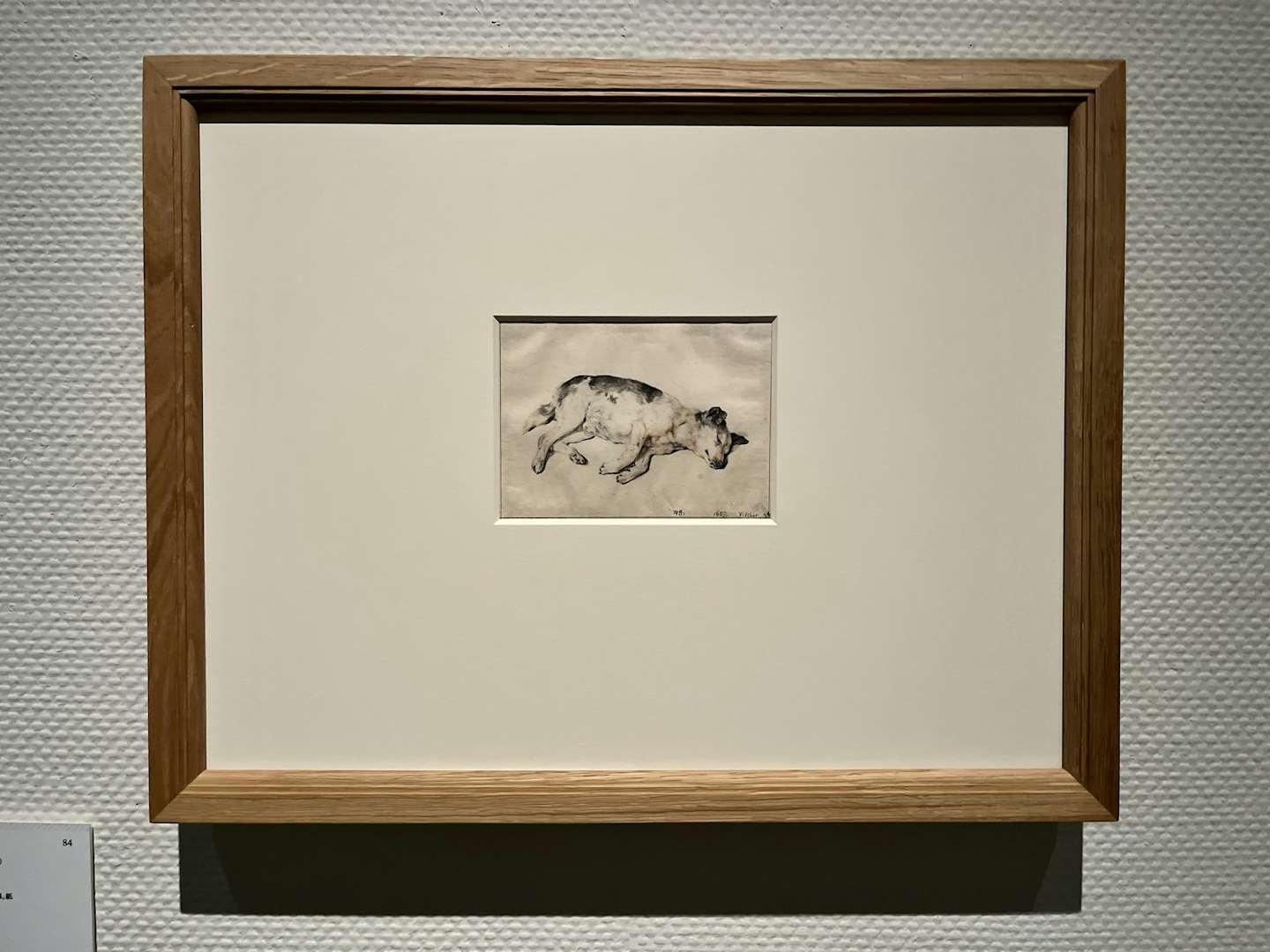

スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」(国立西洋美術館)

スウェーデンの首都・ストックホルムにあるスウェーデン国立美術館。その素描コレクションから、ルネサンスからバロックまでの名品を選りすぐって紹介する展覧会「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」が国立西洋美術館で開幕した。会期は9月28日まで。会場レポートはこちら。

スウェーデン国立美術館は、同国王家が収集した美術品を基盤とする世界でもっとも古い美術館のうちのひとつ。素描(デッサン・ドローイング)とは、木炭やチョーク、ペンなどを用いて対象の輪郭、質感、明暗などを表現した線描中心の平面作品のことで、同館の素描コレクションは、世界規模で見ても質・量ともに充実したコレクションとして知られている。

素描は環境の変化や光、振動の影響を受けやすいという理由から、通常海外で所蔵されている素描作品を日本国内で公開することは難しい。そのため、同館コレクションが約80点もまとまって来日するのは本展が初の機会となる。

会期:2025年7月1日〜9月28日

会場:国立西洋美術館

住所:東京都台東区上野公園7-7

電話番号:050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間:9:30~17:30(金土~20:00)※入館は閉館30分前まで

休館日:月、7月22日、9月16日(ただし、7月21日、8月11日、8月12日、9月15日、9月22日は開館)

料金:一般 2000円 / 大学生 1300円 / 高校生 1000円 / 中学生以下無料

「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」(三井記念美術館)

東京・日本橋の三井記念美術館で「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」が開催されている。会期は9月7日まで。会場レポートはこちら。

日本、東洋の古美術に親しむことを目的として企画された展覧会「美術の遊びとこころ」シリーズ。第9弾のテーマは「花」と「鳥」だ。今回は、絵画、茶道具、工芸品に登場する花と鳥を観察することができる。四季を通して咲く花々は、多種多様な姿で美術工芸品のなかに登場している。「花」の展示では、質感が巧みに表現された絵画、技法を駆使してデザイン的・立体的に花を配した工芸品、花にちなんだ銘をもつ茶道具などを展示。

また、鳥も美術を彩る重要なモチーフのひとつだ。今回は長寿を象徴する鶴、身近な存在の雀や鶏、想像上の瑞鳥である鳳凰など、様々な鳥たちを絵画・工芸品を通して見る。

会期:2025年7月1日~9月7日

会場:三井記念美術館

住所:東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

電話:050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間:10:00~17:00 ※入館は閉館30分前まで

休館日:月(ただし、7月21日、8月11日は開館)

料金:一般 1200円 / 70歳以上(要証明)1000円 / 大学・高校生 700円 / 中学生以下 無料

「まだまだざわつく日本美術」(サントリー美術館)

東京・六本木のサントリー美術館で「まだまだざわつく日本美術」が開催されている。会期は8月24日まで。会場レポートはこちら。

作品を見た時に感じる言葉にならない「心のざわめき」は、作品をよく見るための重要なきっかけとなる。本展は、2021年に同館で開催された展覧会「ざわつく日本美術」の第2弾だ。「心がざわつく」ような展示方法や作品を通じて、目や頭、心をほぐし、「作品を見たい」という気持ちを高めてもらいたいという思いのもと企画された。

今回のテーマは、「ぎゅうぎゅうする」「おりおりする」「らぶらぶする」「ぱたぱたする」「ちくちくする」「しゅうしゅうする」の6つにわけられる。まだ知られていないサントリー美術館のコレクションを通して、作品を見るという行為を意識して楽しみながら、日本美術のエッセンスを味わうことができる。

会期:2025年7月2日~8月24日

会場:サントリー美術館

住所:東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

電話:03-3479-8600

開館時間:10:00~18:00(金、8月9日、8月10日、8月23日は〜20:00)※入館は閉館30分前まで

休館日:火(ただし、8月19日は開館)

料金:一般 1700円 / 大学生 1200円 / 高校生 1000円 / 中学生以下無料

「藤本壮介の建築:原初・未来・森」(森美術館)

東京・六本木の森美術館で「藤本壮介展」が開幕した。会期は11月9日まで。会場レポートはこちら。

藤本壮介は1971年北海道生まれの建築家。東京大学卒業後、2000年に藤本壮介建築設計事務所を設立した。14年には《ラルブル・ブラン(白い樹)》でフランス・モンペリエ国際設計競技の最優秀賞を受賞。以降、15年、17年、18年にもヨーロッパ各国の国際設計競技で最優秀賞を受賞してきた。また2025年の大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーを務めており、注目を集めている。

本展は、藤本にとって初の大規模個展である。活動初期から世界各地で現在進行中のプロジェクトまで網羅的に紹介し、四半世紀にわたる歩みや建築的特徴、思想を概観する。今回の展示では、模型や設計図面、竣工写真に加え、インスタレーションや空間を体験できる大型模型、プロトタイプ(試作モデル)なども含まれ、建築に携わる人だけでなくだれもが藤本建築のエッセンスを体感できる、現代美術館ならではの展覧会となる。さらに藤本による未来の都市像の提案を通し、建築の存在意義や可能性についての考察も試みる。

会期:2025年7月2日~11月9日

会場:森美術館

住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

電話:050-5541-8600

開館時間:10:00~22:00(火・8月27日は〜17:00、9月23日は〜22:00)※入館は閉館30分前まで

休館日:会期中無休

料金:[平日]一般 2300円 / シニア(65歳以上)2000円 / 学生(高校・大学生)1400円 / 中学生以下 無料[土日・休日]一般 2500円 / シニア(65歳以上)2200円 / 学生(高校・大学生)1500円 / 中学生以下 無料

「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」(東京都写真美術館)

東京・恵比寿の東京都写真美術館は、今年開館30周年を迎える。その記念展のひとつとして、イタリアの写真家ルイジ・ギッリの個展「総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ 終わらない風景」が開催される。本展はギッリのアジア初の美術館個展となる。会期は7月3日~9月28日。

ギッリは、イタリアのレッジョ・エミリア県スカンディアーノ生まれ。測量技師としてのキャリアを積んだのち、コンセプチュアル・アーティストたちとの出会いをきっかけに、1970年代より本格的に写真制作を始めた。現実世界の複製ではなく、「見られた」視覚的断片によって風景をつくり出すための手段として写真をとらえていたギッリは、主にカラー写真による実験的な写真表現を行ってきた。また写真専門の出版社「プント・エ・ヴィルゴラ(Punto e Virgola)」を立ち上げ、プジェクト大学で写真理論に関する講義を行うなど、多岐にわたる活動を展開している。

日本では、著書『写真講義』をきっかけにその名を知られるようになったが、欧米では個展開催やドキュメンタリー映画の発表など、近年国際的に注目されてきた。ギッリのアジア初美術館個展となる本展では、写真制作の初期である1970年代から晩年にかけての約20年間で制作した約130点が展覧。イタリアや旅先の風景、アーティストのスタジオ、自宅の室内、美術品、看板やポスター、窓や鏡に映る風景など、多様なギッリの視覚的断片によって構成された風景表現を紹介する内容となる。

会期:2025年7月3日~9月28日

会場:東京都写真美術館 2階展示室

住所:東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

電話番号:03-3280-0099

開館時間:10:00~18:00 ※木・金~20:00 ※入館は閉館30分前まで

休館日:月 ※月が祝休日の場合は開館、翌平日は休館

料金:一般800円 / 学生640円 / 高校生・65歳以上 400円 / 中学生以下無料

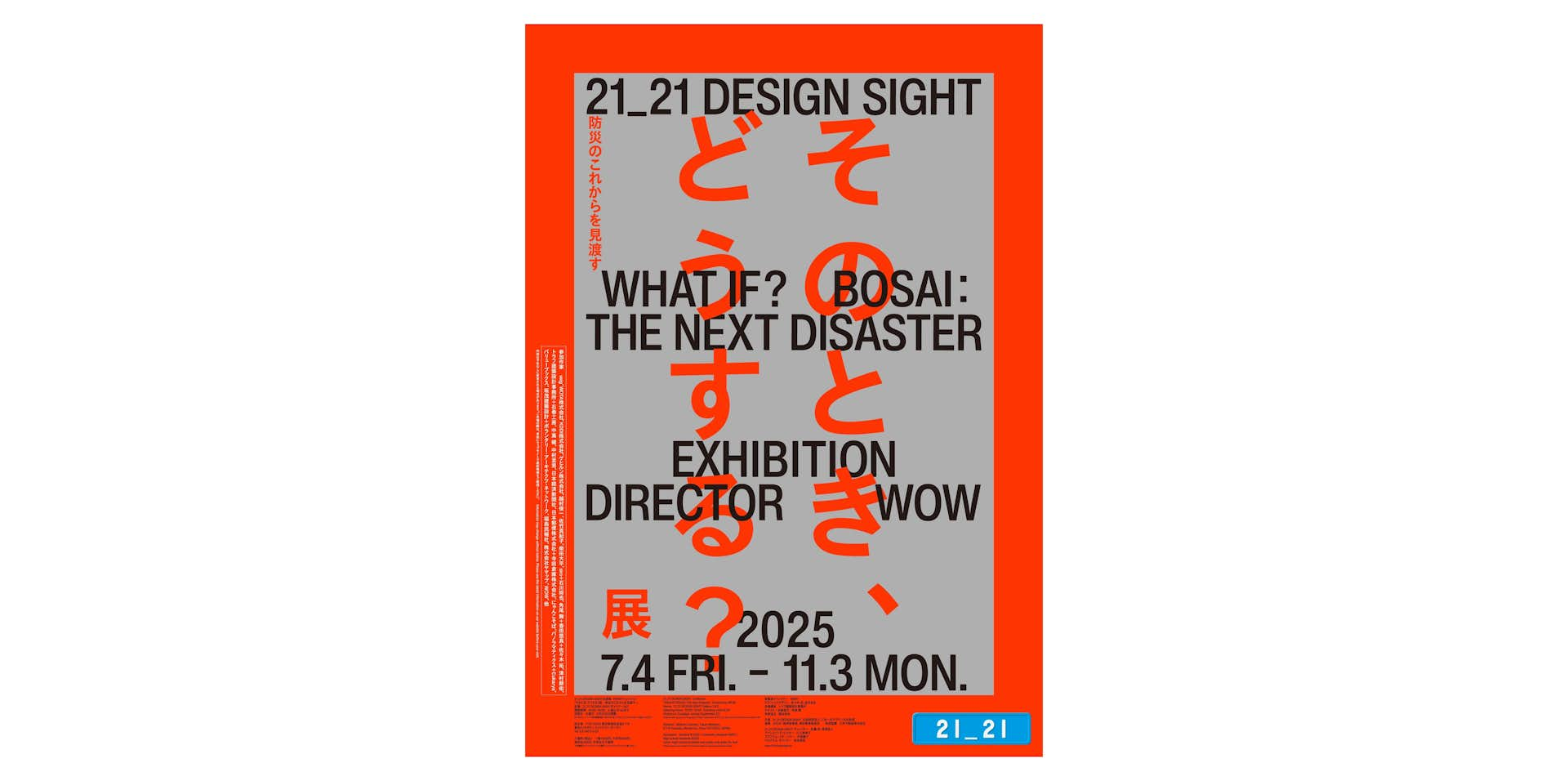

「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」(21_21 DESIGN SIGHT)

東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTで、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」が開催される。会期は7月4日~11月3日。展覧会ディレクターには、ビジュアルデザインスタジオ・WOWを迎える。

自然災害は、いつどこで発生するのか確実にはわからない。災害大国と呼ばれる日本が、無縁ではいられないのは事実だ。災害の存在から目を背けず、そのとらえ方を見つめ直すことで、いまやるべきことや考えるべきことが見えてくるかもしれない。

本展では、まず災害とは何かという視点から、これまでの地震や水害のデータビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害を広く見つめ直す。また、各地に残る災害に関する言い伝えや今後の可能性に目を向けた研究など、過去から現代、そして未来にいたるまでの災害への向きあい方も紐解く。

会期:2025年7月4日~11月3日

会場:21_21 DESIGN SIGHT

住所:東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

電話:03-3475-2121

開館時間:10:00~19:00(六本木アートナイト特別開館時間:9月26日、9月27日は〜22:00)※入場は閉館30分前まで

休館日:火(ただし、9月23日は開館)

観覧料:一般 1600円 / 大学生 800円 / 高校生 500円 / 中学生以下 無料

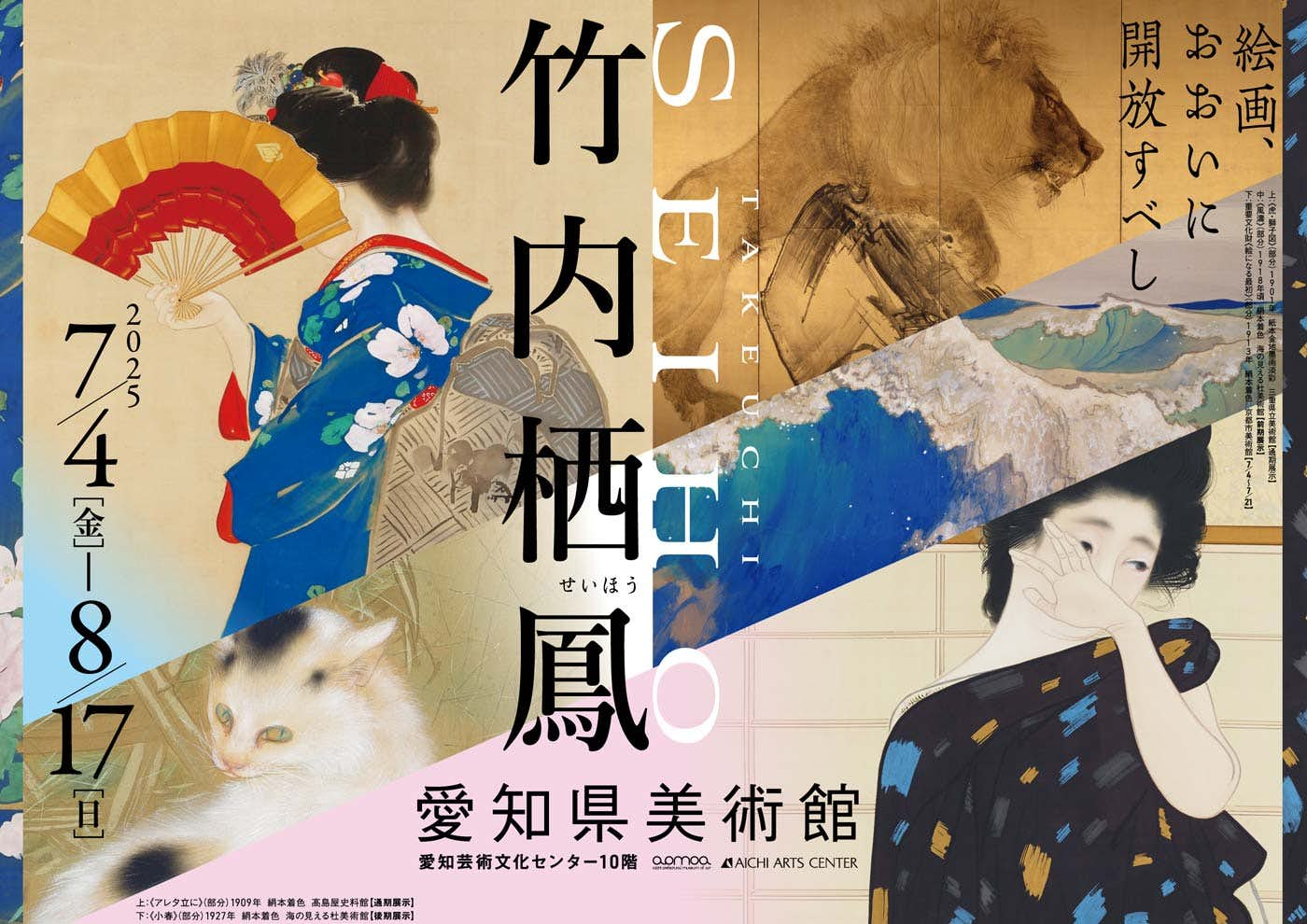

「近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳」(愛知県美術館)

愛知県美術館で、企画展「近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳」が開催される。会期は7月4日〜8月17日。

竹内栖鳳(1864〜1942)は、元治元年(1864)、幕末の京都に生まれた。画家たちが時代に即した新しい絵画を模索していた明治初期、円山応挙や呉春の流れをくむ円山・四条派から出発した栖鳳もまた、伝統の継承だけにとどまらない新しい日本画を描こうと試行錯誤した。従来の日本絵画の枠組みにおさまらない栖鳳の挑戦は、ときに批判の対象となったが、栖鳳は絶え間ない修練に裏打ちされた抜群の筆技を下地とし、次々と新機軸を打ち出して、伝承と革新の双方を体現していった。

本展は、《絵になる最初》(重要文化財 京都市美術館)などの代表作をはじめとする初期から晩年までの作品や資料を通して、栖鳳の画業を振り返るとともに、その表現世界の多様さ紹介するものとなる。

会期:2025年7月4日〜8月17日

会場:愛知県美術館

住所:名古屋市東区東桜1-13-2

電話番号:052-971-5511

開場時間:10:00〜18:00(金〜20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし7月21日、8月11日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1800円 / 高校・大学生 1200円 / 中学生以下無料

「COJI-COJI UNIVERSE COJI-COJI meets YOSHIROTTEN "SUN"」(PARCO MUSEUM TOKYO)

コジコジとアーティストのYOSHIROTTENのコラボレーション展「COJI-COJI UNIVERSE COJI-COJI meets YOSHIROTTEN “SUN”」が、PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)で開催される。会期は7月4日〜28日。

本展は、アニメ『ちびまる子ちゃん』の作者・さくらももこの人気作品 「コジコジ」のマンガ原作30周年を記念して、YOSHIROTTENのアートプロジェクト「SUN」とコラボレーションするもの。

SUNの世界にコジコジが出会うというコンセプトのもと、EXHIBITED WORKS作品や立体作品、365点のデジタル・イメージに端を発する「SUN」をモチーフにした作品、そしてLEDの大型ビジョン作品などが展示されるという。

会期:2025年7月4日〜28日

会場:PARCO MUSEUM TOKYO

住所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F

電話番号:03-6455-2697

開館時間:11:00~21:00(最終日〜18:00) ※入場は閉場の30分前まで

休館日:渋谷パルコの営業日に準ずる

料金:[通常入場券]500円 / [書籍付入場券]2500円

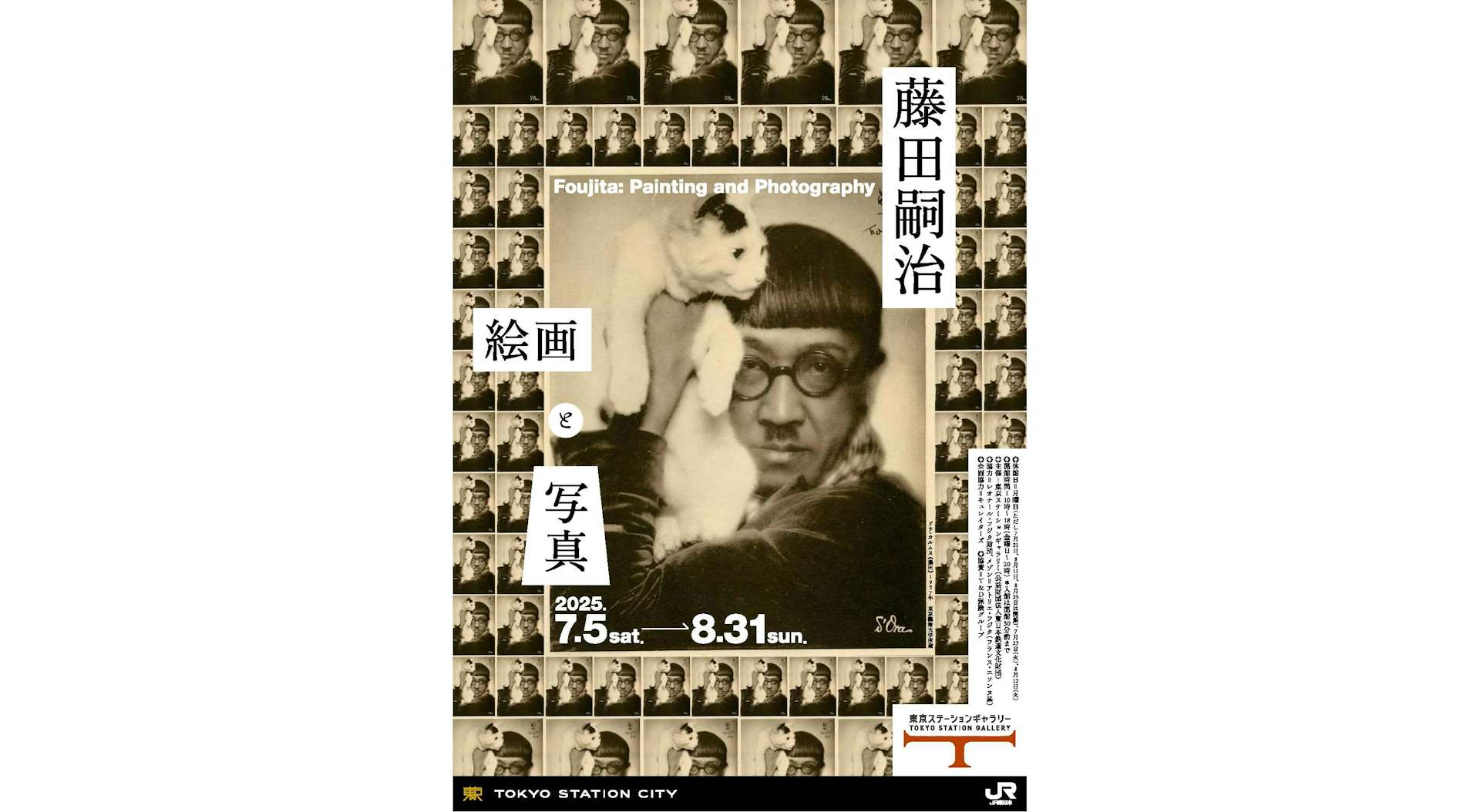

藤田嗣治 絵画と写真(東京ステーションギャラリー)

東京駅直結の東京ステーションギャラリーで、画家・藤田嗣治(1886〜1968)による「写真」をキーワードに再考する展覧会「藤田嗣治 絵画と写真」が開催される。会期は7月5日~8月31日。

乳白色の下地に描いた絵画で世界的に知られた藤田は、時代の寵児として多くのメディアで取り上げられてきたが、そのアイコニックな風貌を世に知らしめたのは、何度となく描かれた自画像や繰り返し複製され流通した肖像写真であった。

本展では、絵画と写真を通じてセルフブランディングを行ってきたとも言えるフジタの活動や、絵画制作における写真活用のプロセス、そして日本とフランスに所蔵されているフジタの写真のなかから珠玉のスナップショットもあわせて紹介される。

会期:2025年7月5日~ 8月31日

会場:東京ステーションギャラリー

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1

電話番号:03-3212-2485

開館時間:10:00~18:00(金~20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(7月21日、8月11日、8月25日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1500円 / 大学・高校生 1300円 / 中学生以下無料 / 障がい者手帳等持参の方 入館料から200円引き(介添者1名は無料)

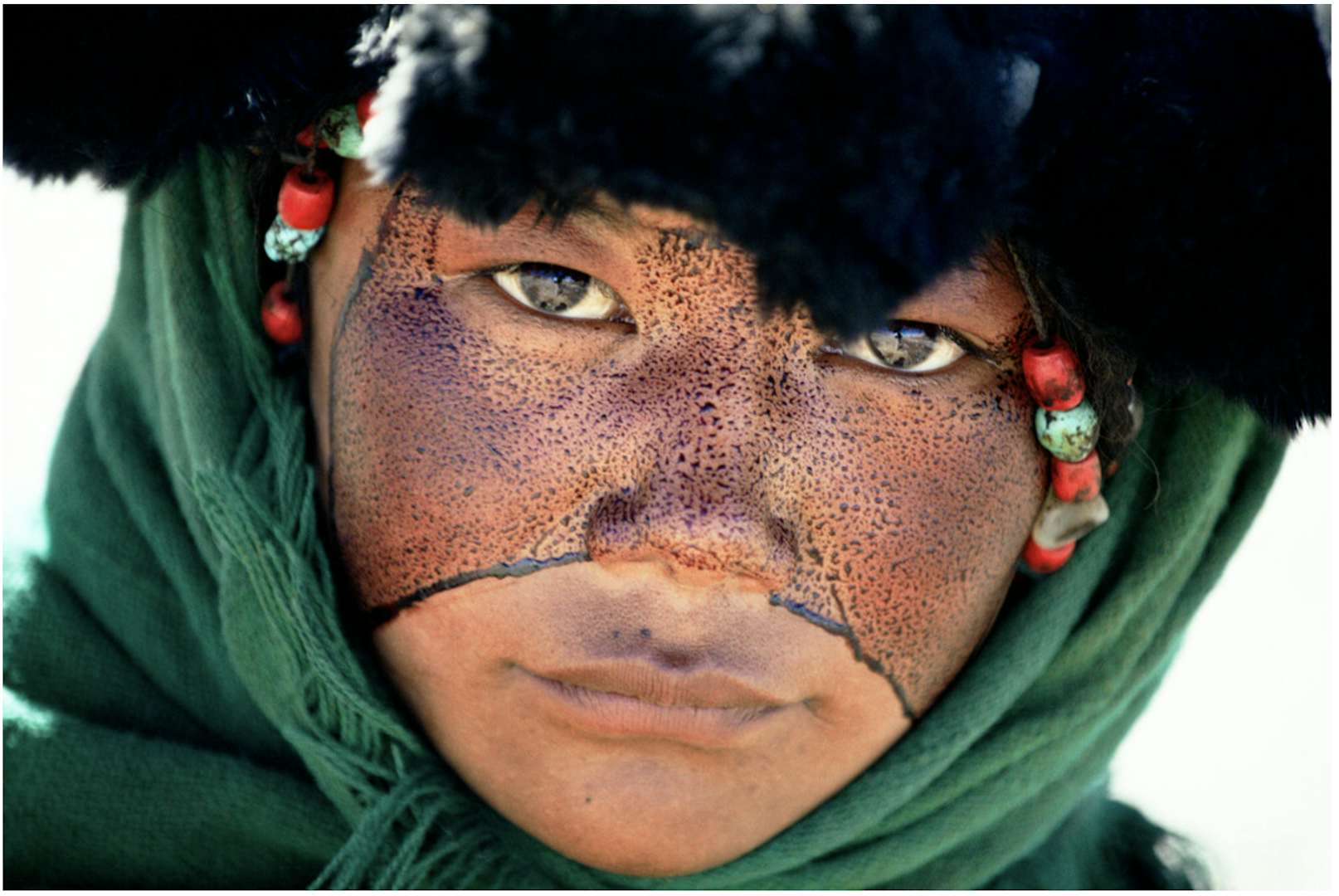

野町和嘉―人間の大地(世田谷美術館)

世田谷美術館で、写真家・野町和嘉(1946〜)の50年にわたる活動の足跡をたどる展覧会「野町和嘉―人間の大地」が開催される。会期は7月5日~8月31日。

野町は1972年、25歳のときにサハラ砂漠を訪れ、大きな転機を迎えた。辺境に関する情報が乏しい時代、出会った旅人と地図を分け合うような行程のなかで、野町は蒼穹の下に開けた地平線と、古来より連綿と続く人々の営みに魅せられていくこととなる。写真が認められ各国のグラフ誌に掲載されるようになると、野町はさらに旅を続けて様々な土地や人々を撮影。その膨大な作品群は、デジタル・テクノロジーにより「アイロン掛けされた一枚のシーツで覆ったように急速度で画一化されつつある」現在では見ることのできない、貴重な人と大地のドキュメントとも言えるだろう。

本展では、「サハラ」「ナイル」「エチオピア」「グレート・リフト・ヴァレー」「チベット」「メッカとメディナ」「アンデス」といった7つのテーマから代表作品が展示される。

会期:2025年7月5日~8月31日

会場:世田谷美術館

住所:東京都世田谷区砧公園1-2

電話番号:03-3415-6011

開館時間:10:00~18:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、7月21日、8月11日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1400円 / 65歳以上 1200円 / 大学生・高校生 800円 / 中学生・小学生 500円 / 未就学児は無料

書斎を彩る名品たち─文房四宝の美─(永青文庫)

東京・目白台の永青文庫で、夏季展「書斎を彩る名品たち─文房四宝の美─」が7月5日より開催される。

書や画をしたためる際に不可欠な筆・墨・硯・紙は、中国で長い歴史を経て進化し、知識人に愛玩されて「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と呼ばれるようになった。

本展は、永青文庫の設立者・細川護立も愛好したこの文房四宝をテーマに、その収集品から「硯で墨をすって筆で紙に書く」という行為を彩った文具の数々を紹介するものとなる。

会期:2025年7月5日~8月31日

会場:永青文庫

住所:東京都文京区目白台1-1-1

電話番号:03-3941-0850

開館時間:10:00〜16:30 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、7月21日、8月11日は開館)、7月22日、8月12日

料金:一般 1000円 / シニア(70歳以上) 800円 / 大学生・高校生 500円 / 中学生以下・障がい者手帳をご提示の方及びその介助者は無料

特別展「究極の国宝 大鎧展─日本の工芸技術の粋を集めた甲冑の美の世界─」(春日大社)

奈良にある世界遺産・春日大社が、特別展「究極の国宝 大鎧展─日本の工芸技術の粋を集めた甲冑の美の世界─」を国宝殿で開催する。会期は7月5日~9月7日。

金工、漆工、染織など複数の分野にまたがる工芸作品の集合体である甲冑。とくに平安時代後期から南北朝時代にかけてつくられた大鎧はもっとも格式が高く、上級武将の料として用いられることから「式正の鎧」ともいわれている。春日大社には日本を代表する甲冑として知られる国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾)と国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)があり、この二領の大鎧には金工技術の粋を極めた絢爛豪華な飾金物が施されている。

本展では、大鎧のなかでも飾金物が施された大鎧に注目するもの。国宝指定の甲冑類18点(2025年3月末現在)のうち半数の9点が出展される。

会期:2025年7月5日~9月7日

会場:春日大社国宝殿

住所:奈良県奈良市春日野町160

開館時間:10:00〜17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:8月4日~8月8日

料金:一般 1500円 / 大学・高校生 1200円 / 中学・小学生 500円

「加藤泉 何者かへの道」(島根県立石見美術館)

アーティスト・加藤泉の国内では過去最大規模の個展「加藤泉 何者かへの道」が、島根県立石見美術館で開催される。会期は7月5日~9月1日。

加藤泉は1969年島根県生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。1990年代末より画家としての活動をはじめ、シンプルな顔かたちの「人がた」を一貫して表現してきた。

地元・島根での個展となる本展では、初公開となる高校時代の油絵から最新作までが一堂に展示。一貫して取り組んでいる「ひとがた」の表現の変遷をたどることができる。また、2000年代以降に取り組む木彫作品、石、布、ソフトビニール、プラモデルなど幅広い素材を取り入れた作品も展示。バラエティ豊かな加藤の作品世界を概観できるだろう。

会期:2025年7月5日~9月1日

会場:島根県立石見美術館

住所:島根県益田市有明町5-15

開館時間:9:30~18:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:火(8月12日は開館)

料金:一般 1300円 / 大学生 600円 / 高校生以下無料

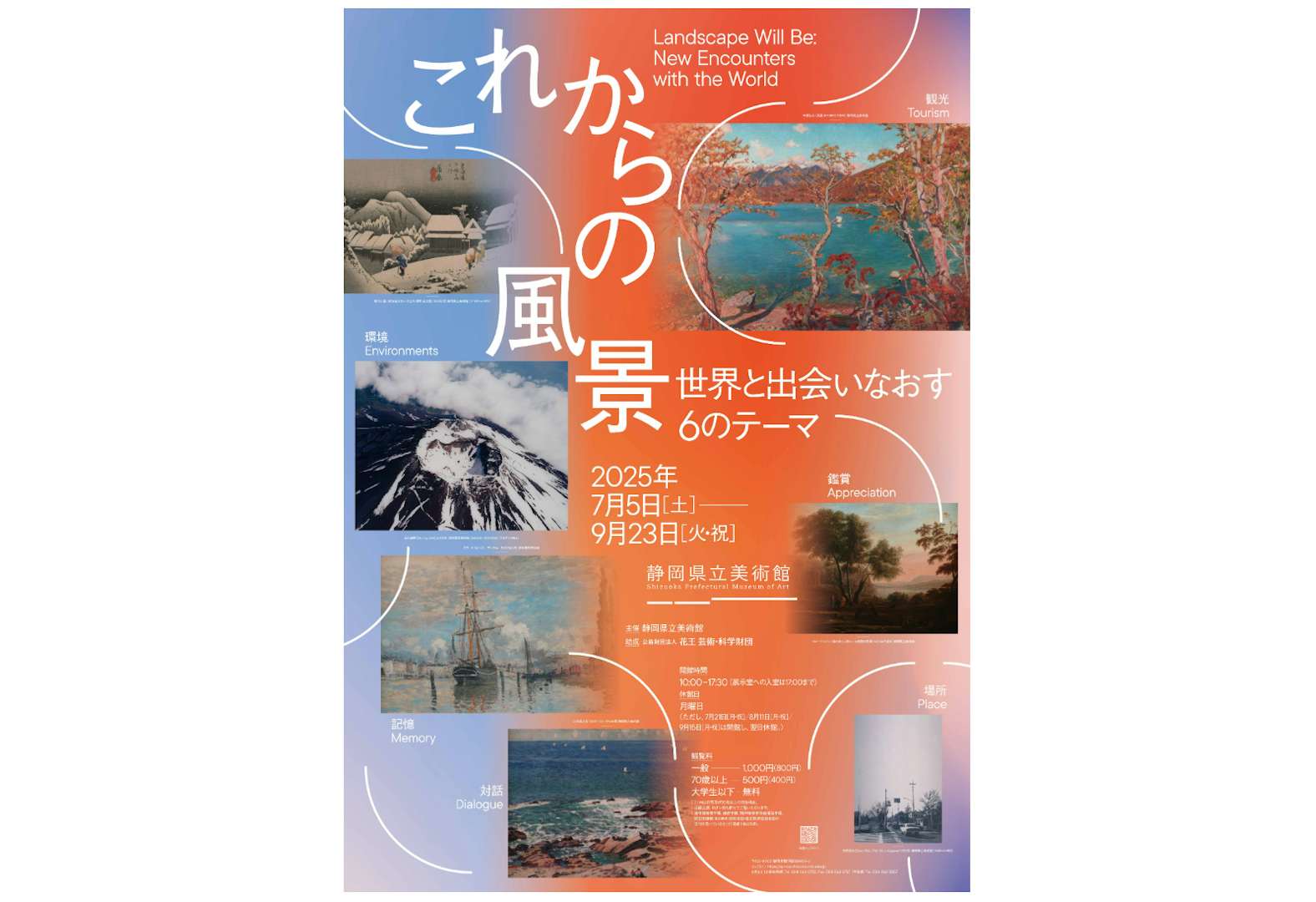

「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」(静岡県立美術館)

静岡市の静岡県立美術館で風景画や風景表現に焦点を当てた展覧会「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」が開催される。会期は7月5日〜9月23日。

同館は風景画や風景表現のコレクションを収集の柱としてきた。本展はこれらコレクションを現代にも通底する身近な問題にも接続する6つのテーマ(記憶/鑑賞/観光/場所/環境/対話)でとらえなおす。「鑑賞」をテーマとする章では、触図(触って分かる図や絵)や音声ガイドなどを手がかりに、視覚以外の感覚を通して風景画を鑑賞する方法を提案する。

普遍的に思える風景画を、時代や立場を越えた多様な他者のまなざしを通して、出会いなおすきっかけとなりそうだ。

会期:2025年7月5日~9月23日

会場:静岡県立美術館

住所:静岡市駿河区谷田53-2

電話番号:054-263-5755

開館時間:10:00~17:30 ※入館は閉館の30分前

休館日:月(祝日・振替休日の場合は開館し、翌日休館)

料金:一般 1000円 / 70歳以上 500円 / 大学生以下 無料 /

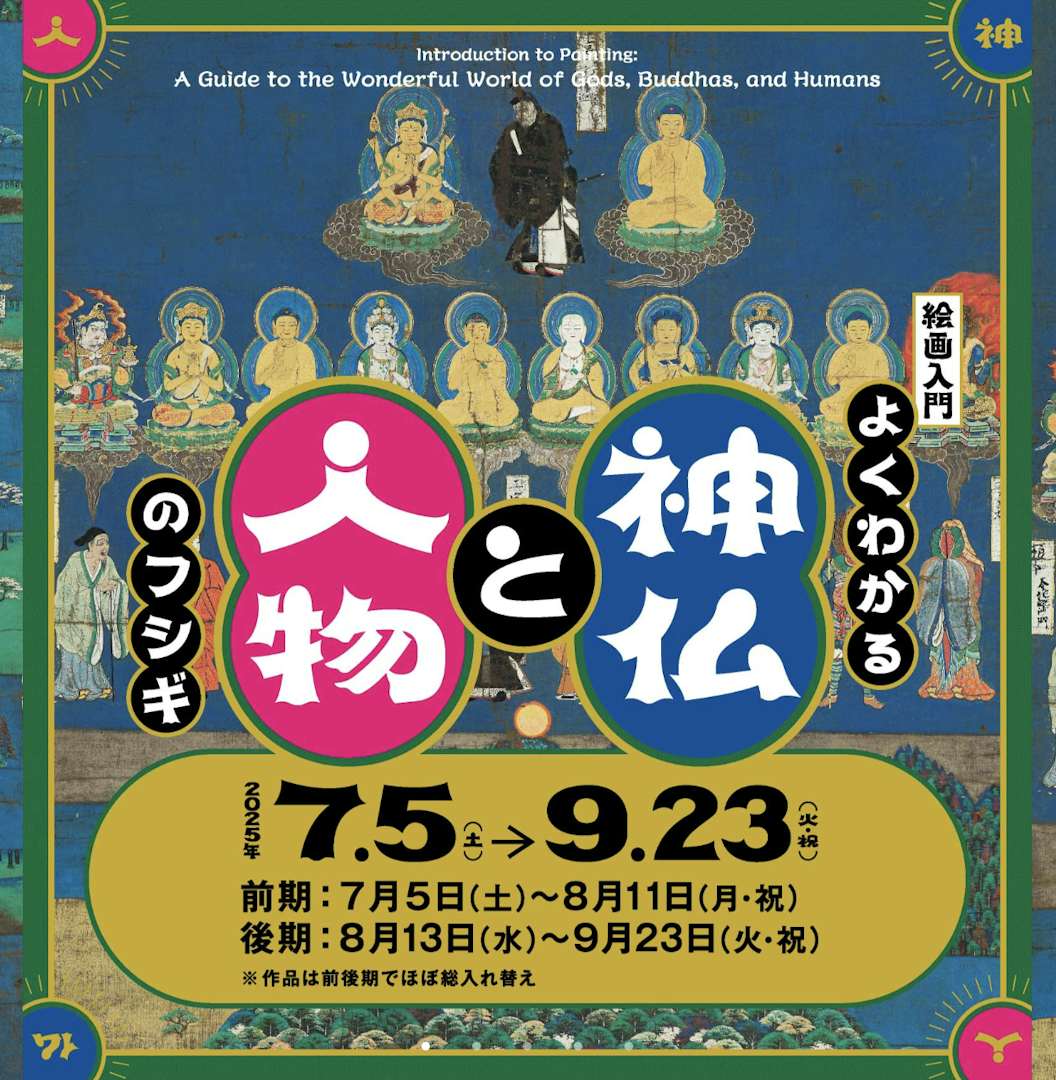

「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」(静嘉堂文庫美術館)

古美術のなかの神、仏、そして人の姿に注目する入門展「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」が、東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館で開催される。会期は7月5日〜9月23日。

物語や和歌を主題としたやまと絵に描かれた人物、神を表現した絵、禅宗を中心に愛好された道教や仏教の高僧などを描いた絵、中国の故事を題材にした絵などをとりあげる。

「この人は誰?」「このポーズの意味は?」「何をしているところ?」など、神仏と人物が表されるときの約束事や背景にあるストーリーを、やさしくひも解きながら紹介する展覧会となる。

会期:2025年7月5日〜9月23日

会場:静嘉堂文庫美術館

住所:東京都千代田区丸の内2-1−1 明治生命館1F

開館時間:10:00〜17:00(毎月第4水曜日は〜20:00、9月19日、20日は〜19:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(7月21日、8月11日、9月15日、22日は開館)、7月22日、8月12日、9月16日

料金:一般 1500円 / 大学・高校生 1000円 / 中学生以下 無料

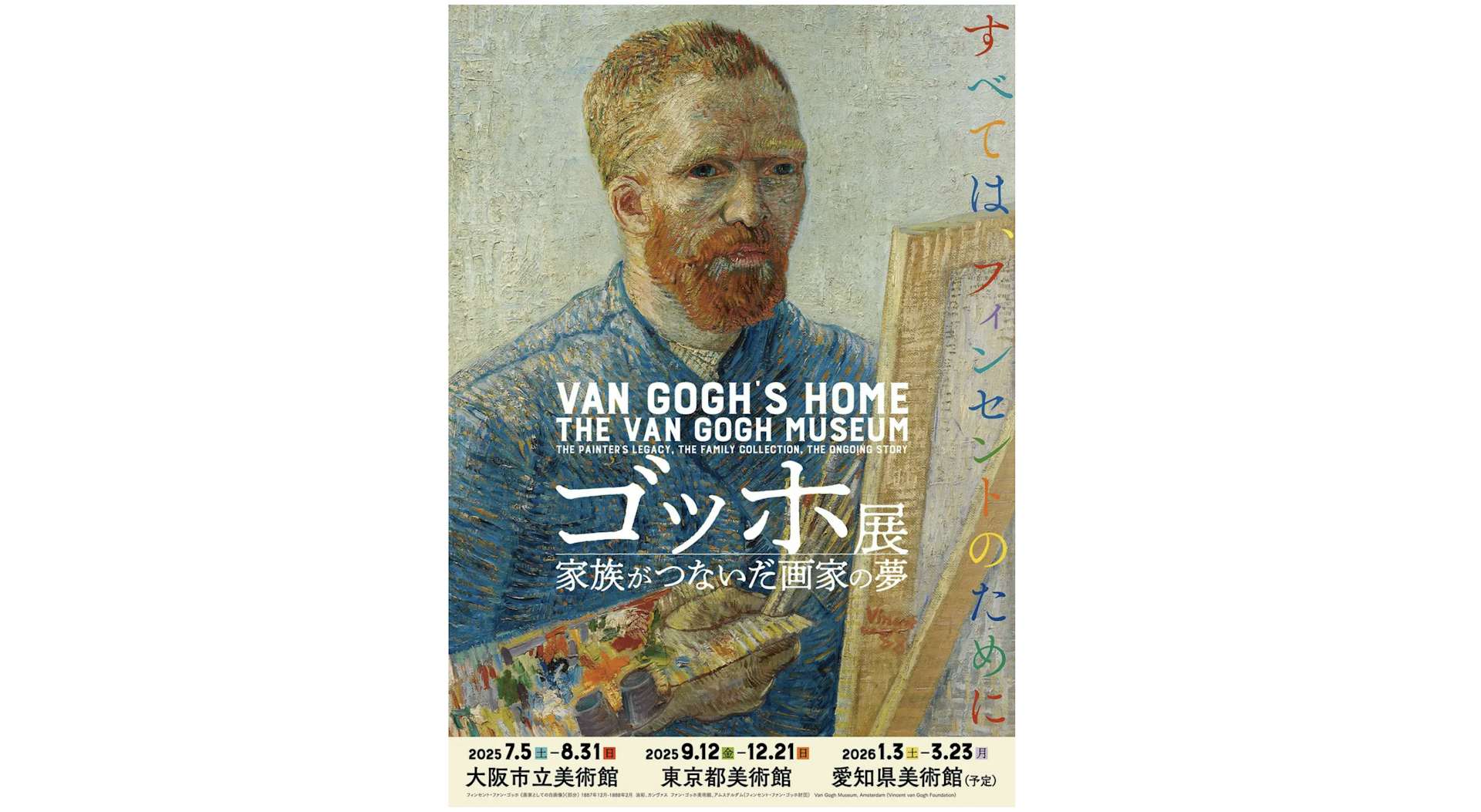

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」(大阪市立美術館)

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が大阪市立美術館で開催される。会期は7月5日〜8月31日。

本展はフィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)の作品が、どのように今日まで伝えられてきたのかを、ファン・ゴッホ家が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当て、その芸術の継承と発展の過程をたどるものだ。

本展では、ゴッホの油彩画約200点や素描約500点を収蔵しているオランダのファン・ゴッホ美術館の作品を中心に、ゴッホの絵画30点以上に加え、日本初公開となる貴重な手紙4通なども展示される。さらに、現在のファン・ゴッホ美術館の活動も紹介し、家族が受け継いできた画家の作品と夢を未来へと伝えていく。

会期:2025年7月5日〜8月31日

会場:大阪市立美術館

住所:大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82

開館時間:9:30~17:00(土〜19:00) ※入場は閉館の30分前まで

休館日:月、7月22日(ただし、7月21日、8月11日、12日は開館)

料金:一般 2200円 / 高大生 1300円 / 小中生 500円

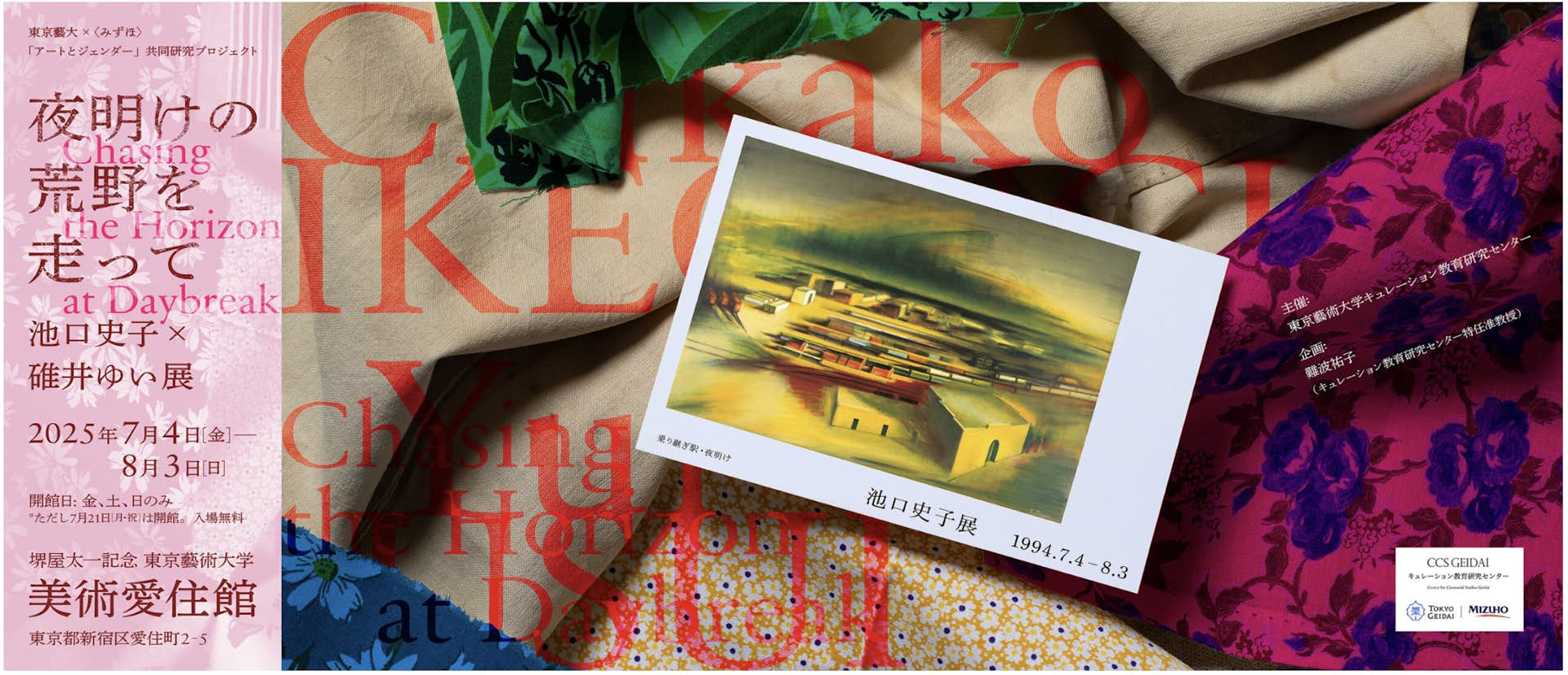

「夜明けの荒野を走ってー池口史子 × 碓井ゆい展」(堺屋太一記念 東京藝術大学 美術愛住館)

東京・四谷三丁目の堺屋太一記念 東京藝術大学 美術愛住館で「夜明けの荒野を走ってー池口史子 × 碓井ゆい展」が開催される。会期は7月5日〜8月31日。

池口史子は、1960年代に東京藝術大学で油画を学ぶ。作家・経済評論家の堺屋太一の妻で、1988年にアメリカ北西部とカナダの国境沿いの小麦の穀倉地帯を堺屋と旅した。そこで目にした風景との出会いを機に作風を一新し、90年代に独自の表現を確立。また、2012年には女性洋画家として初めて日本藝術院会員となった。いっぽうの碓井ゆいは、社会や歴史の見過ごされがちな事象を、丹念なリサーチを通して掘り起こし、刺繍やパッチワーク、アップリケなど手芸を使った作品を中心に発表してきた。

本展に際して、碓井は、池口と同時代を生き、90年代に池口の個展に触れてキルトによる創作を本格化させた、とある女性の物語を展開する。本展では、その女性が訪れた架空の池口の個展会場として、1階ギャラリーを中心に池口の画業の転機となった90年代の作品を展示。また、3階と4階の元居住スペースとアトリエでは、物語のなかで生み出されたキルト作品が碓井によるテキストとともに展示される。

会期:2025年7月4日~8月3日

会場:堺屋太一記念 東京藝術大学 美術愛住館

住所:東京都新宿区愛住町2-5

電話:03-6709-8895

開館時間:11:00~17:00 ※入館は閉館30分前まで

休館日:月、火、水、木(7月21日は開館)

観覧料:無料

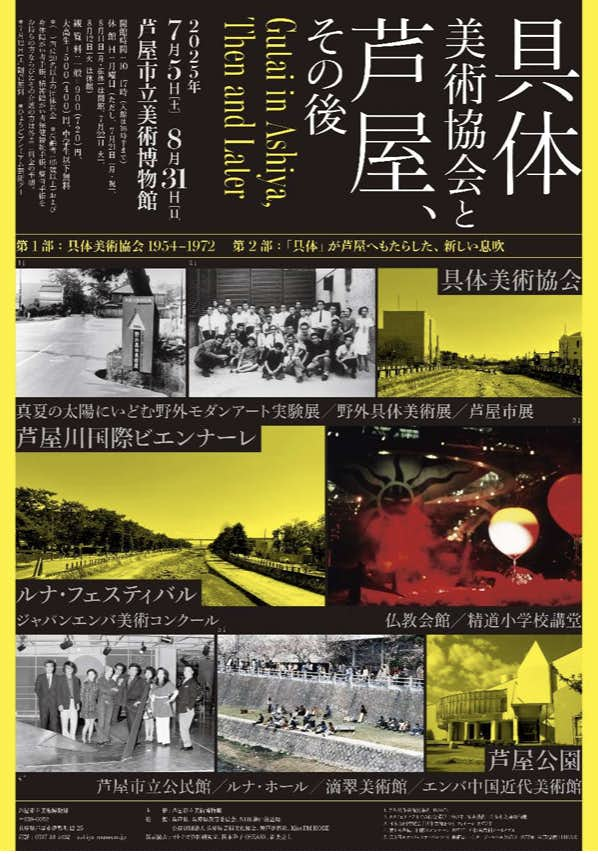

「具体美術協会と芦屋、その後」(芦屋市立美術博物館)

1954年に芦屋で結成された「具体美術協会」(具体)。そのて解散までの18年間の活動を振り返るの展覧会「具体美術協会と芦屋、その後」が、兵庫・芦屋の芦屋市立美術博物館で開催される。会期は7月5日〜8月31日

同館は、芦屋ゆかりの前衛美術集団である「具体」会員たちの作品を1991年の開館以前の準備時代より収集してきた。その作品群は、世界に誇る珠玉の「具体」コレクションとなっている。本展では、当館コレクションから「具体」会員37名の作品約50点によって18年間の「具体」の活動を紹介。

とくに1970年の日本万国博覧会(大阪万博)の参加に向けて準備を進めていた60年代後半からの「具体」の動向は重点的に取り上げる。また1972年と74年に芦屋のルナ・ホールや滴翠美術館で開催された「芦屋川国際ビエンナーレ」、1973年から1975年にルナ・ホールで開催された「ルナ・フェスティバル」を資料なども見ることができるものとなる。

会期:2025年7月5日〜8月31日

会場:芦屋市立美術博物館

住所:兵庫県芦屋市伊勢町12-25

開館時間:10:00〜17:00 ※入館は16:30まで

休館日:月(休日の場合は翌平日)

料金:一般 900円 / 大高生 500円 / 中学生以下無料

「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」(山口情報芸術センター[YCAM])

ベルリンを拠点に活動するアーティストのマヤ・エリン・マスダによる新作を含む展覧会「Ecologies of Closeness 痛みが他者でなくなるとき」が、山口市の山口情報芸術センター[YCAM]で開催される。会期は7月5日〜11月2日。

マスダは、映像や液体を用いた作品を通じて、人間中心の社会が自然や動植物に与えてきた影響を問い直し、「クィア・エコロジー」という視点から、国家が生命や出生を管理する「生政治」とテクノロジーの関係を探求している。

本展では、放射線による皮膚の変容や、汚染に晒された動物や土地に起こる変化にまつわるリサーチをもとに制作した新作を中心に、過去作《Pour Your Body Out》(2023)などを展示。作品を通して、目に見えにくい「毒性」と共に生きざるを得ない現実を浮かび上がらせ、そのような環境を生み出した人間と、その影響を受けるさまざまな存在との間に生じる、奇妙で「親密な」関係性を提示する。

会期:2025年7月5日〜11月2日

会場:山口情報芸術センター[YCAM]

住所:山口県山口市中園町7-7

電話:083-901-2222

開館時間:10:00~19:00

休館日:火

料金:無料