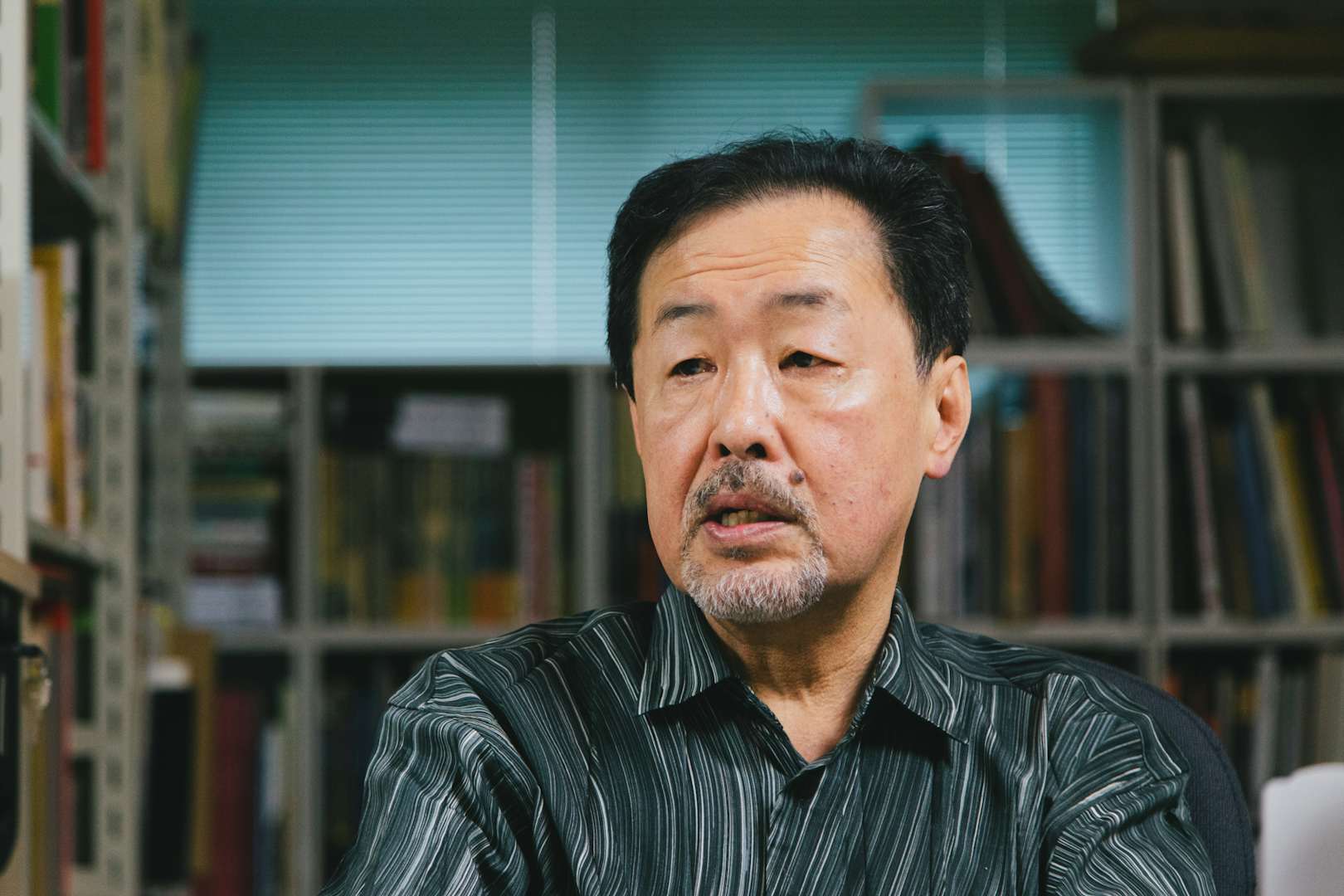

山下裕二に聞く。日本美術を「ひらく」ということ──若冲展から25年、そしてこれから

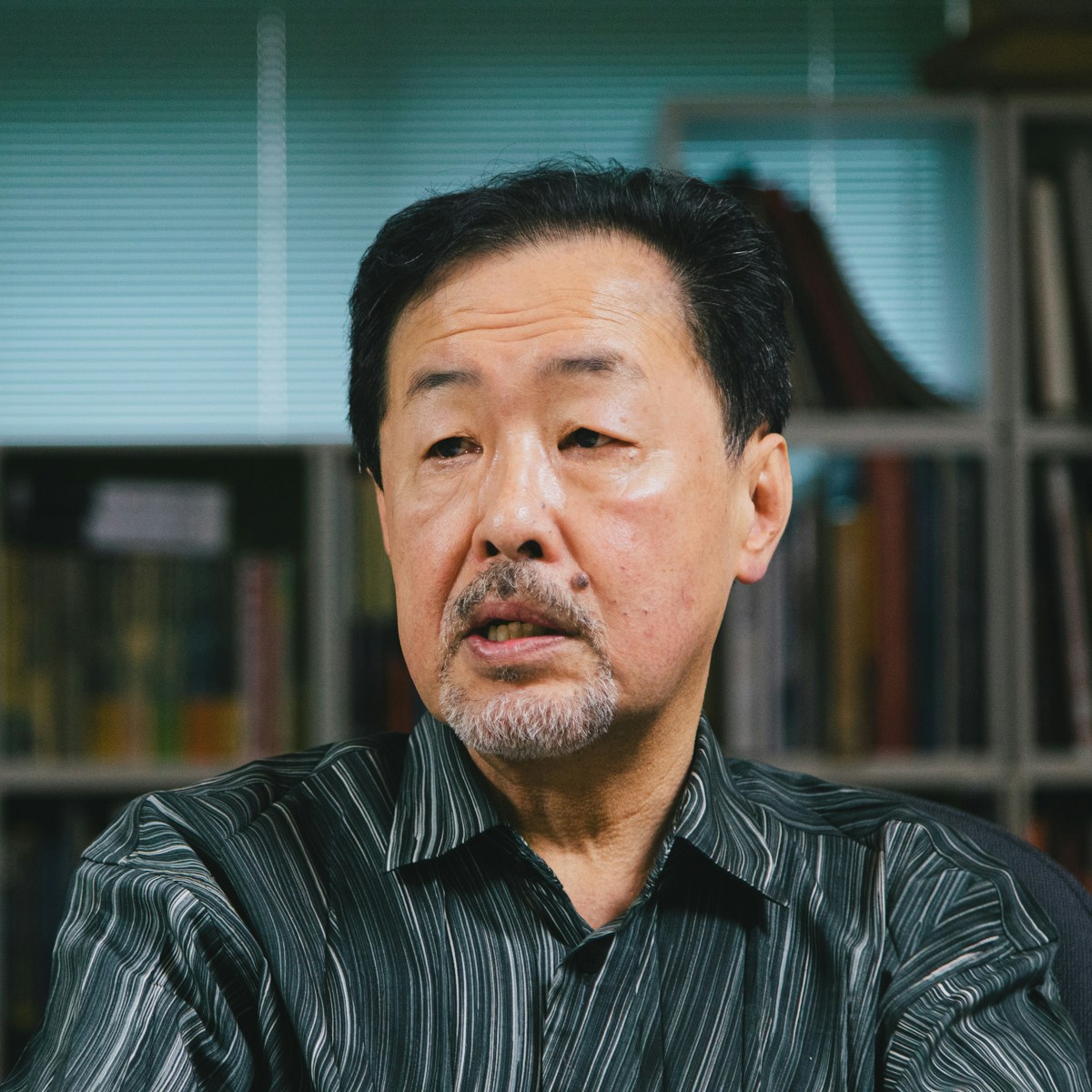

2000年、京都国立博物館で開催された「特別展覧会 没後200年 若冲展」が9万人を動員した。それは日本美術が「専門家の世界」から「誰もが楽しめる文化」へと変わる決定的な瞬間だった。あれから25年──展覧会の企画、著作、メディア出演を通して日本美術を社会に“ひらいて”きた美術史家・山下裕二に、教え子でキュレーターの小金沢智が、この四半世紀の変化とこれからを聞いた。

若冲展が変えた“空気”

──2000年の「特別展覧会 没後200年 若冲展」から四半世紀が経ちました。企画・監修は、当時京都国立博物館研究員の狩野博幸先生です。あらためて、あの展覧会をどのように振り返りますか。

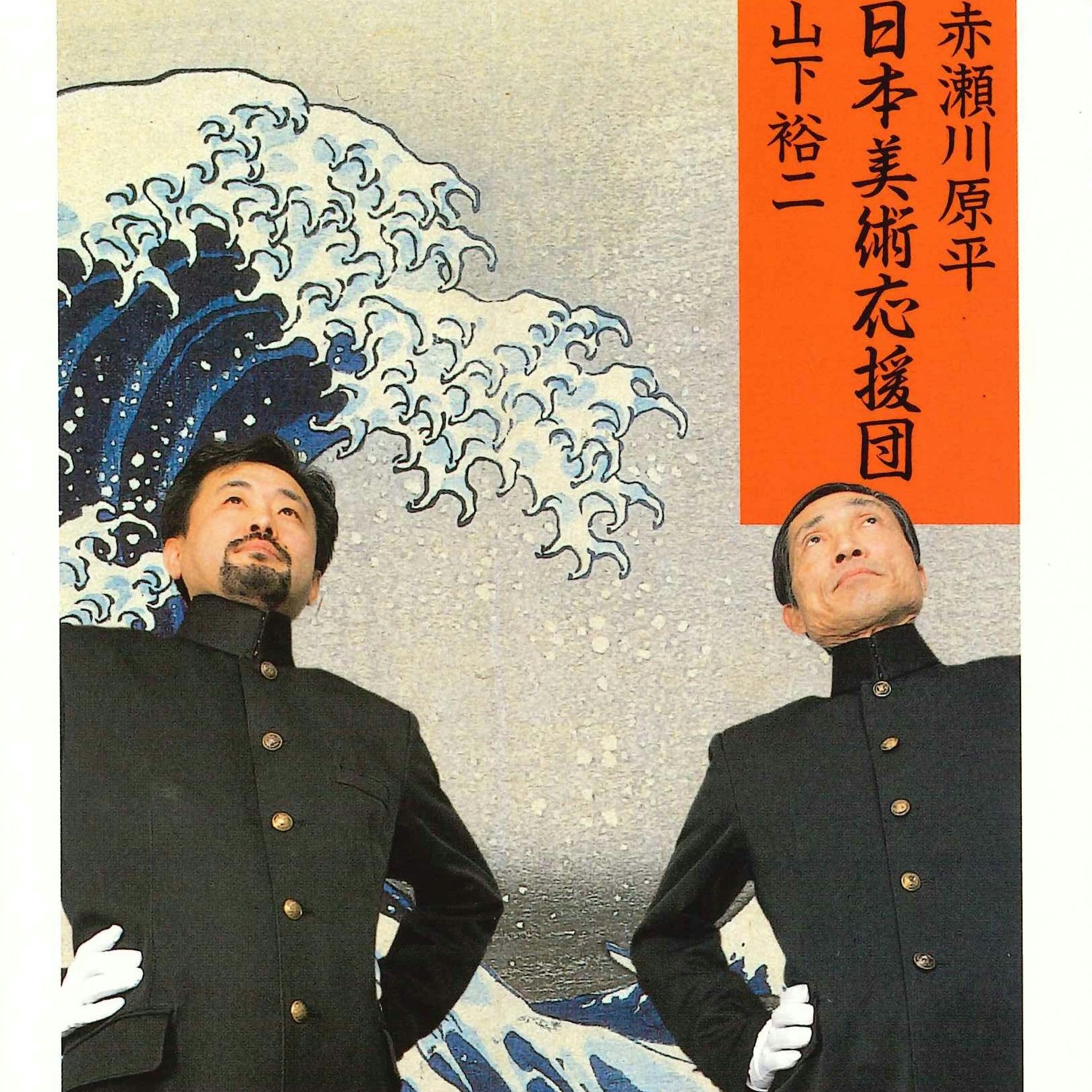

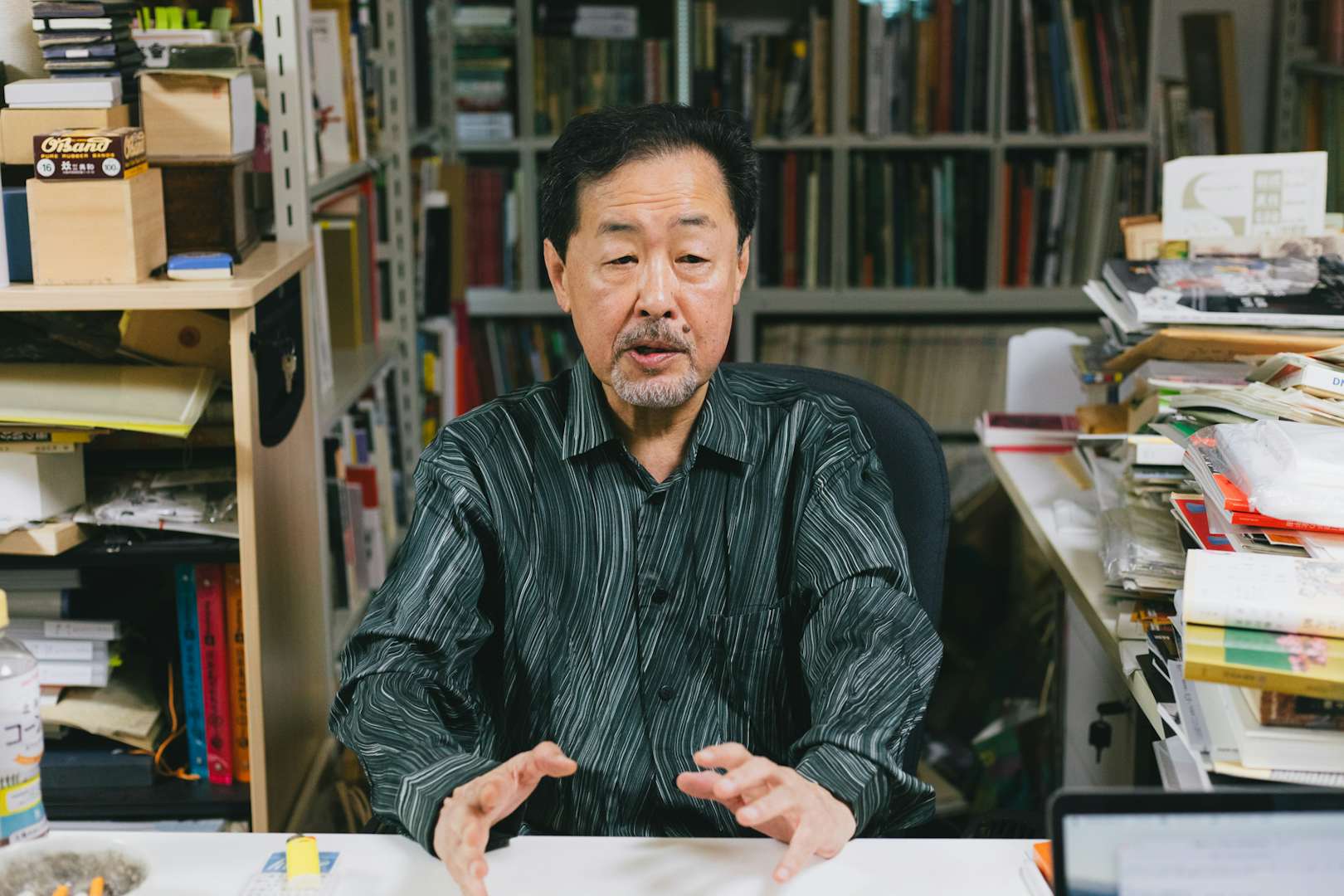

2000年というのは、僕にとってまさに“爆発”の年でした。伊藤若冲展があり、『岡本太郎宣言』(平凡社)、『室町絵画の残像』(中央公論美術出版)、そして赤瀬川原平さんとの共著『日本美術応援団』(日経BP/2004年、ちくま文庫)と、3冊の本をほぼ同時に出している。42歳のときで、いま思えばアドレナリンが出っぱなし(笑)。僕自身はもともと室町絵画の専門家なので、若冲は本来の専門ではないのですが、その後の日本美術の状況を考えるときこの展覧会は象徴的なものでした。

──展覧会の動員は9万人。いまなら不思議なことではありませんが、当時としては破格の数字でした。

予想を大きく上回る数字でしたね。しかも若い人が本当に多かった。カップルや学生が「これ、すごいね」と言いながら作品の前で話している。あの光景はいまでも目に焼き付いています。日本美術の見られ方が、あのとき確実に変わった。

──当時はブログなどのインターネット文化が広がりはじめた頃でもありますね。日本美術の評価史をめぐって著された『日本美術の二〇世紀』(晶文社、2003年)でも、そのことを指摘されていらっしゃいます。

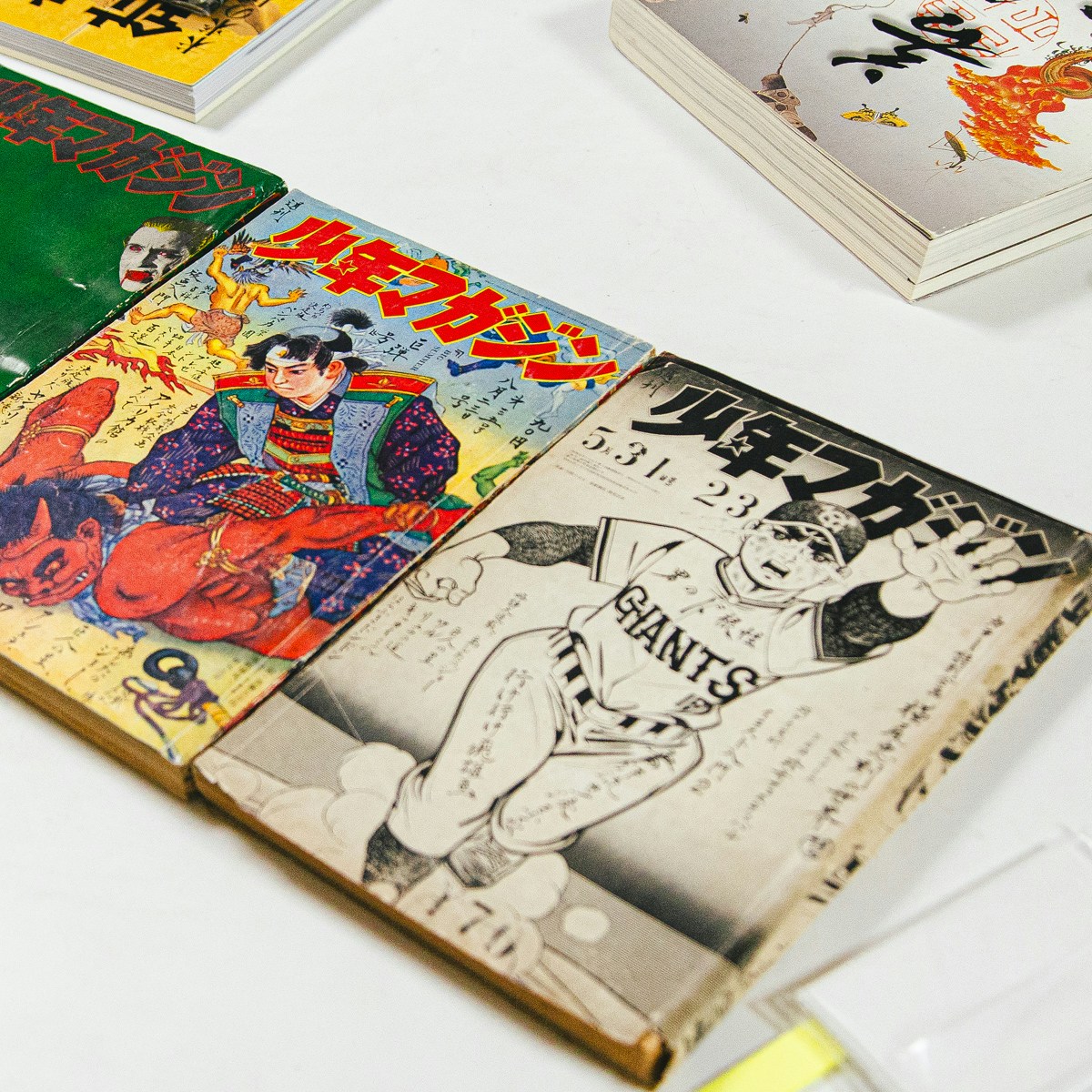

そうなんです。ブログや掲示板がようやく一般化し始めた時期です。展覧会を見た人たちが「若冲すごい」「こんな画家がいたのか」とネット上で語りはじめて、口コミがどんどん広がった。日本美術が“共有される文化”になった最初の瞬間だったと思います。

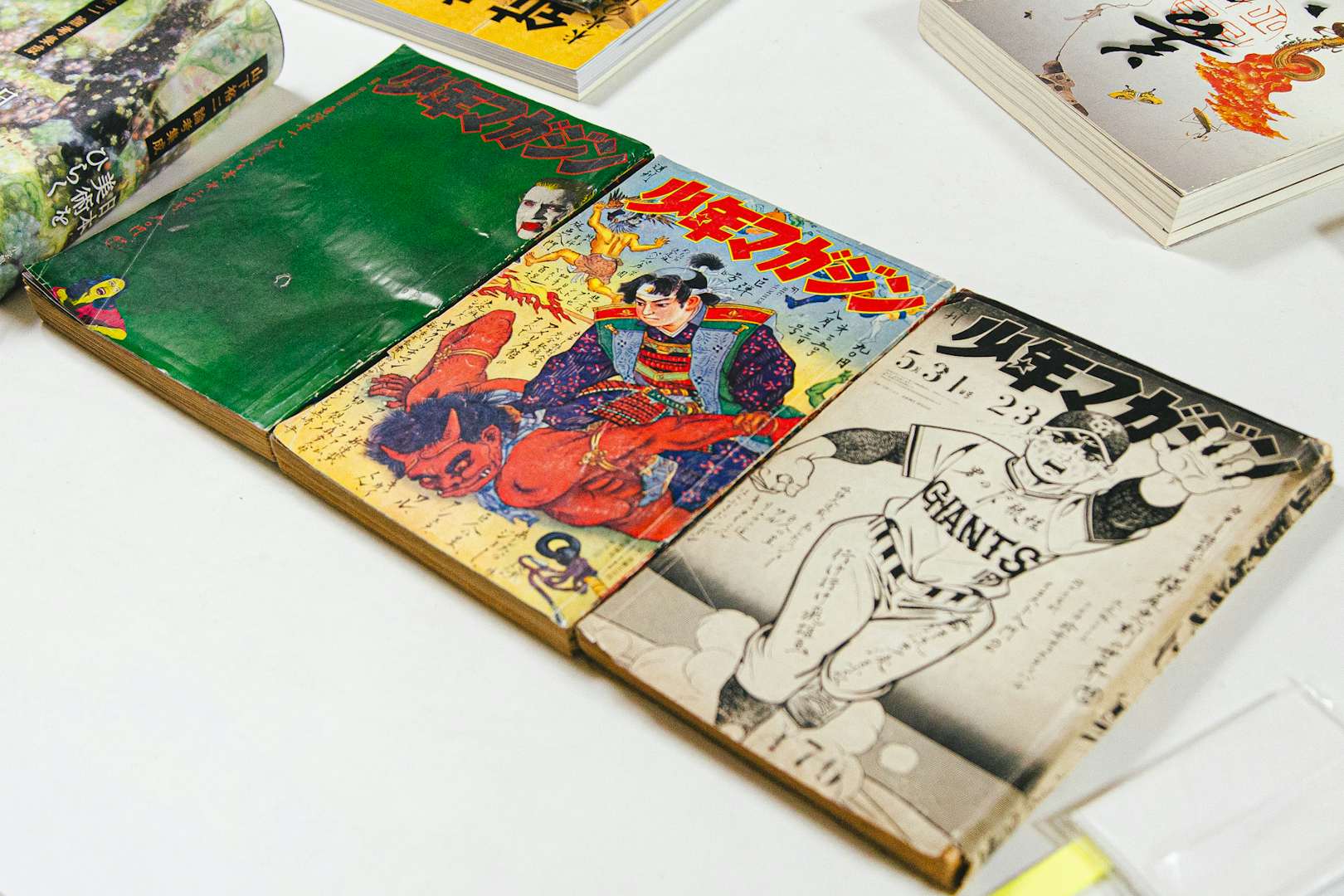

──これもいまでは想像しにくいですが、90年代の終わりまでは、日本美術は一般的にあまり注目されていなかったと聞きます。山下先生の先生でもある辻惟雄先生の『奇想の系譜』(美術出版社、1970年)は、伊藤若冲をはじめとする江戸時代の当時は異色の画家たちをまとめられた画期的な著作でしたが、2004年に文庫化(ちくま学芸文庫)されるまで、長く絶版の状況が続いていました。

そうですね。90年代は西洋美術全盛期。美術館もモネ、ゴッホ、ピカソばかり。僕が日本美術の研究をしていると言うと、「地味ですね」なんて言われる(笑)。でも僕は、日本美術にはまだ見せ方の余地があると思っていた。専門家だけがわかるものじゃなく、一般の人が触れて楽しめる文化になるはずだと。

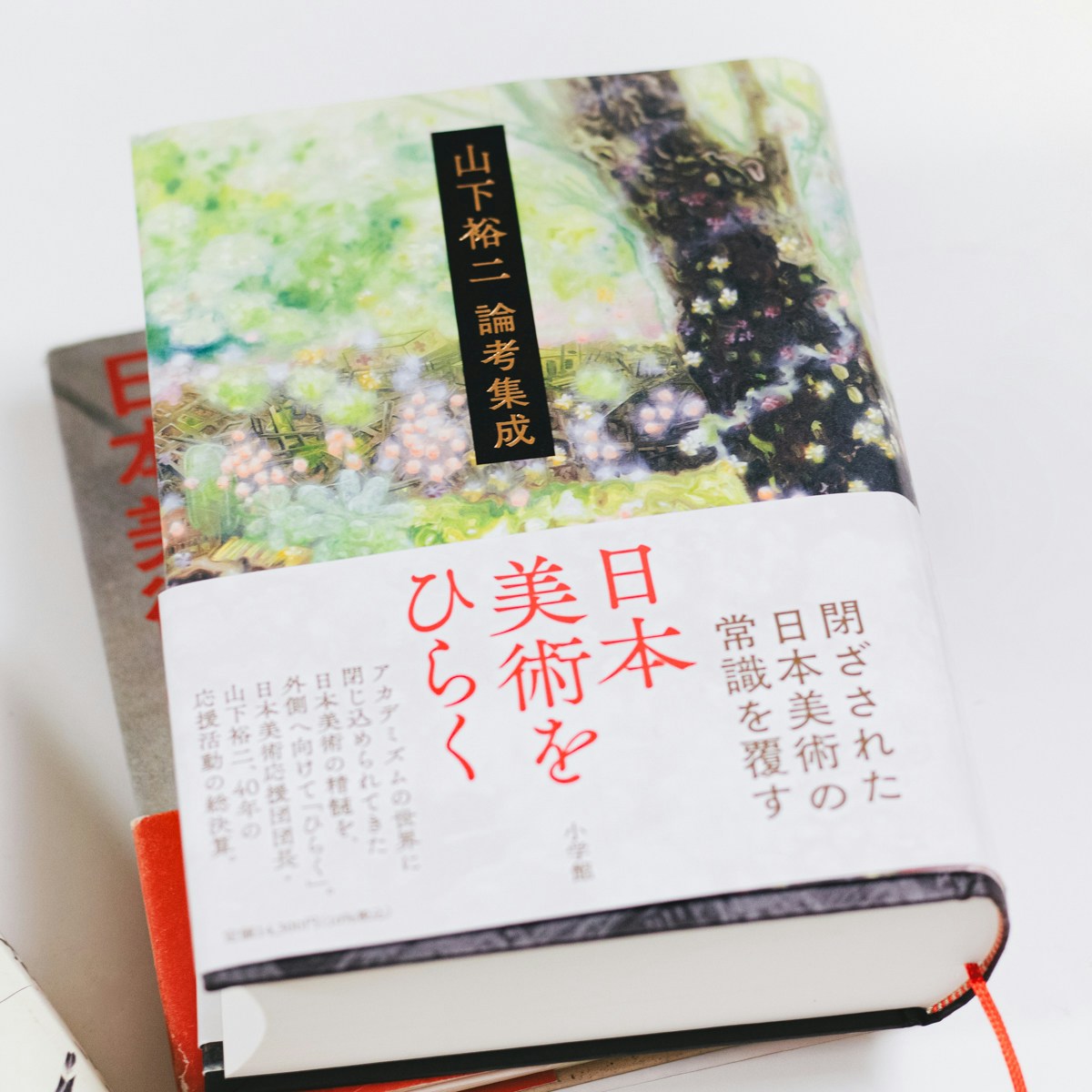

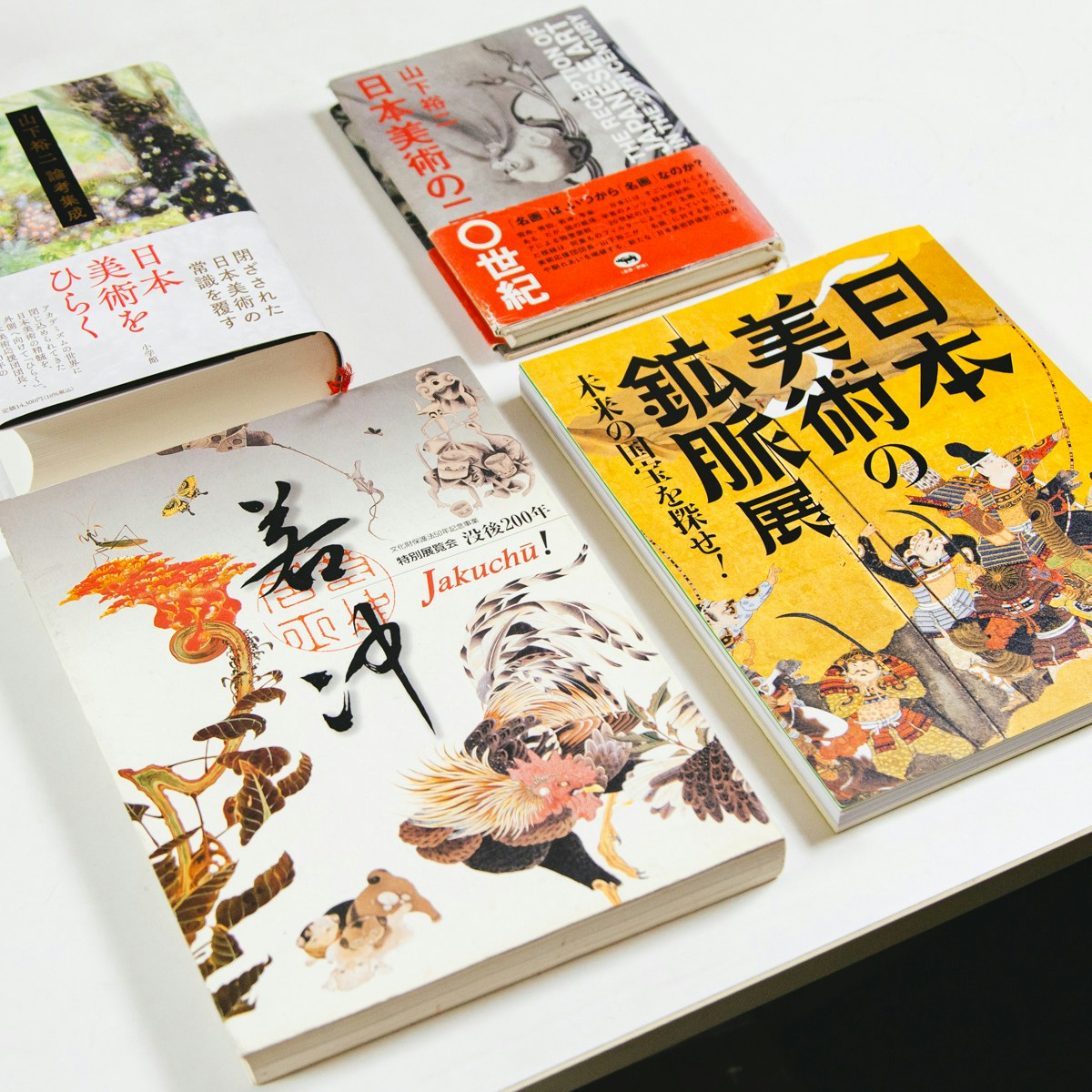

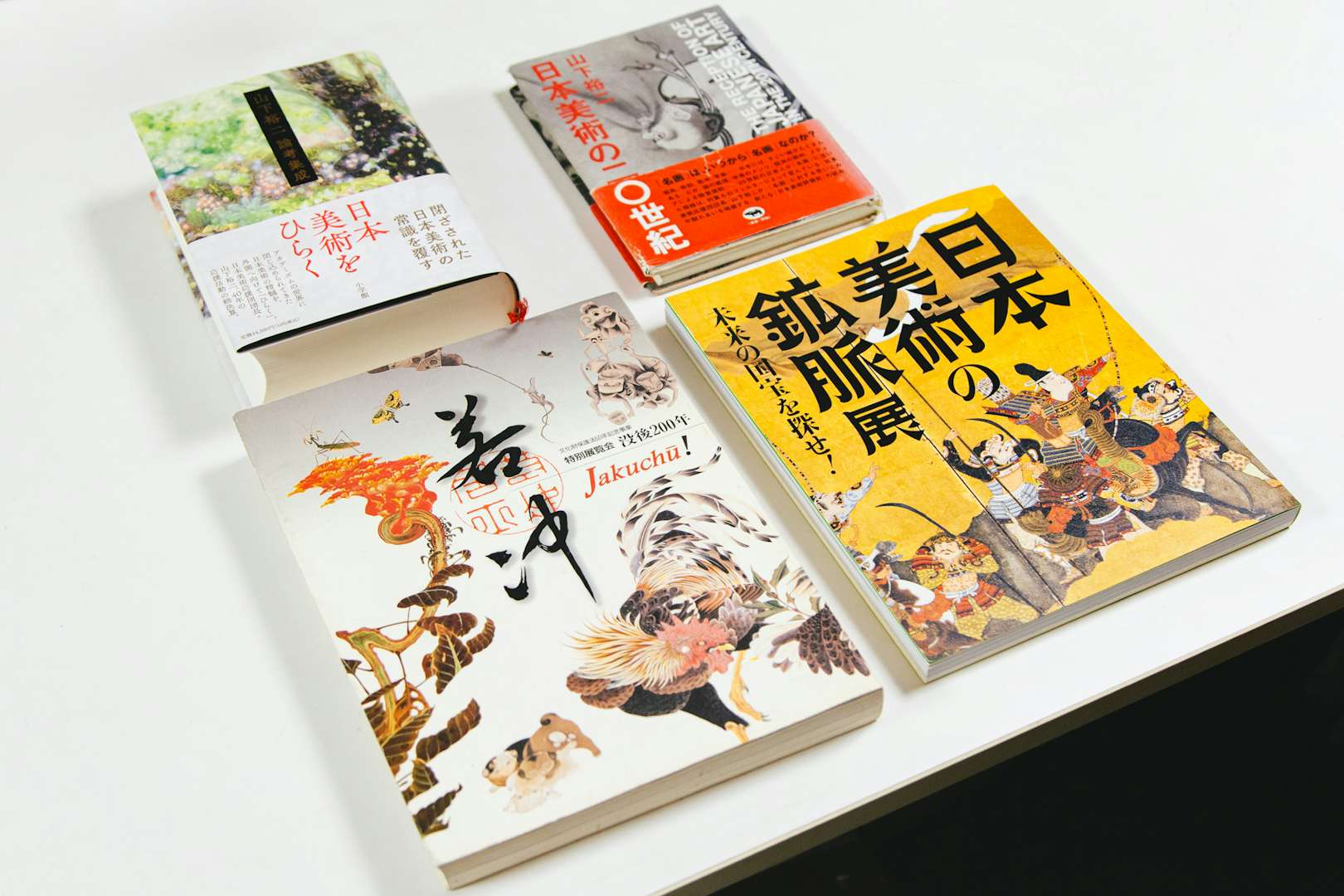

──昨年、山下先生が刊行された『日本美術をひらく 山下裕二論考集成』(小学館、2024年)では、「はじめに 二十一世紀の日本美術応援団」で、「私は『美術評論家』ではない。『評論』などしているつもりは毛頭ない。日本美術応援団団長として、この四半世紀の間、古美術も現代美術も、絵画も彫刻も工芸も、写真もマンガも、私が素晴らしいと思うものを、一般の人がいまだ知らない作品や作家を『応援』してきた」(pp.7-8)と書かれています。「美術をひらく」という姿勢は、その頃から意識していましたか?

明確にそうでした。大学の講義や論文はもちろん大切だけど、それだけじゃ広がらない。だから赤瀬川原平さんと「日本美術応援団」を始めた。応援団って、そもそも“内輪の盛り上がり”じゃなくて、“誰かに声をかける”ための存在でしょ? そういう意味を込めていました。閉じた世界をこじ開けたいという気持ちでね。