「BIWAKOビエンナーレ2025」会場レポート。近江の歴史と歩み、近江の歴史をつくる芸術祭

滋賀県近江八幡旧市街地、長命寺、沖島ほかで、テーマを「流転〜FLUX」とした「BIWAKOビエンナーレ2025 "流転〜FLUX"」が開幕した。会期は11月16日まで。

滋賀県近江八幡旧市街地、長命寺、沖島ほかで「BIWAKOビエンナーレ2025 "流転〜FLUX"」が開幕した。会期は11月16日まで。水曜は休場(最終週11月12日は開場)。

BIWAKOビエンナーレは、琵琶湖を中心に広がる滋賀県、主に近江八幡旧市街地を舞台に、国内外のアーティストが展示を行うアートイベントで、今年11回目の開催を迎えた。ディレクターは中田洋子が務めている。

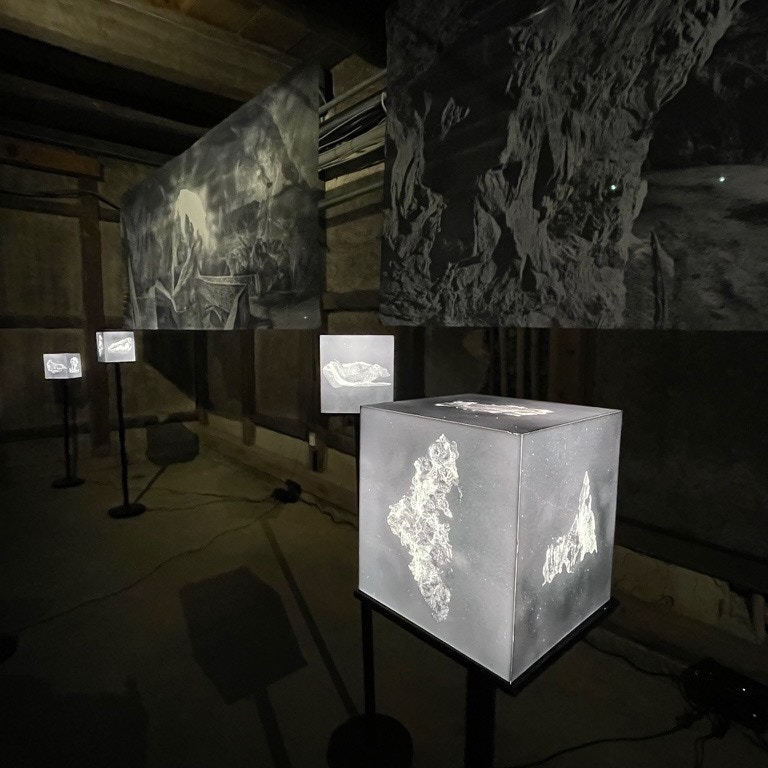

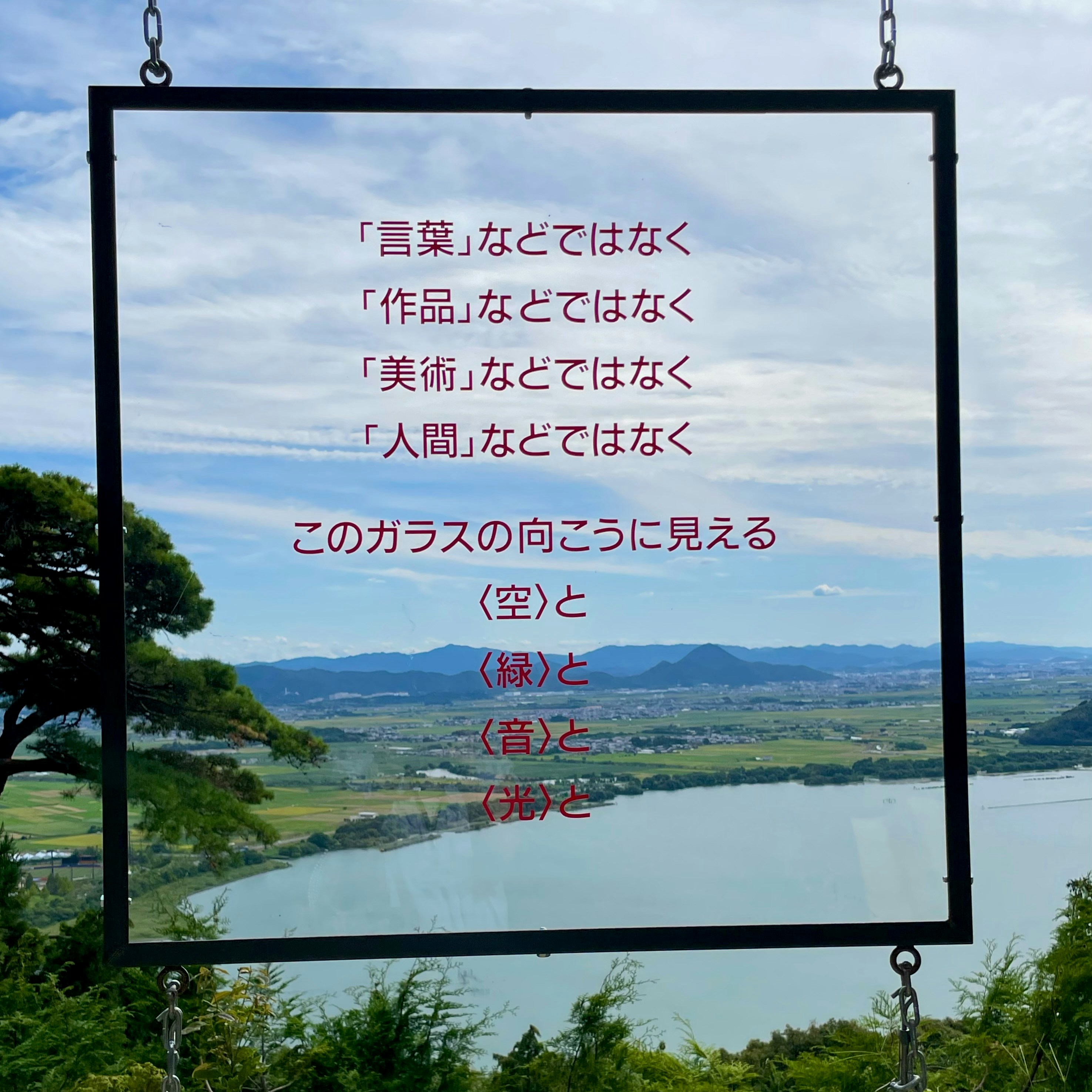

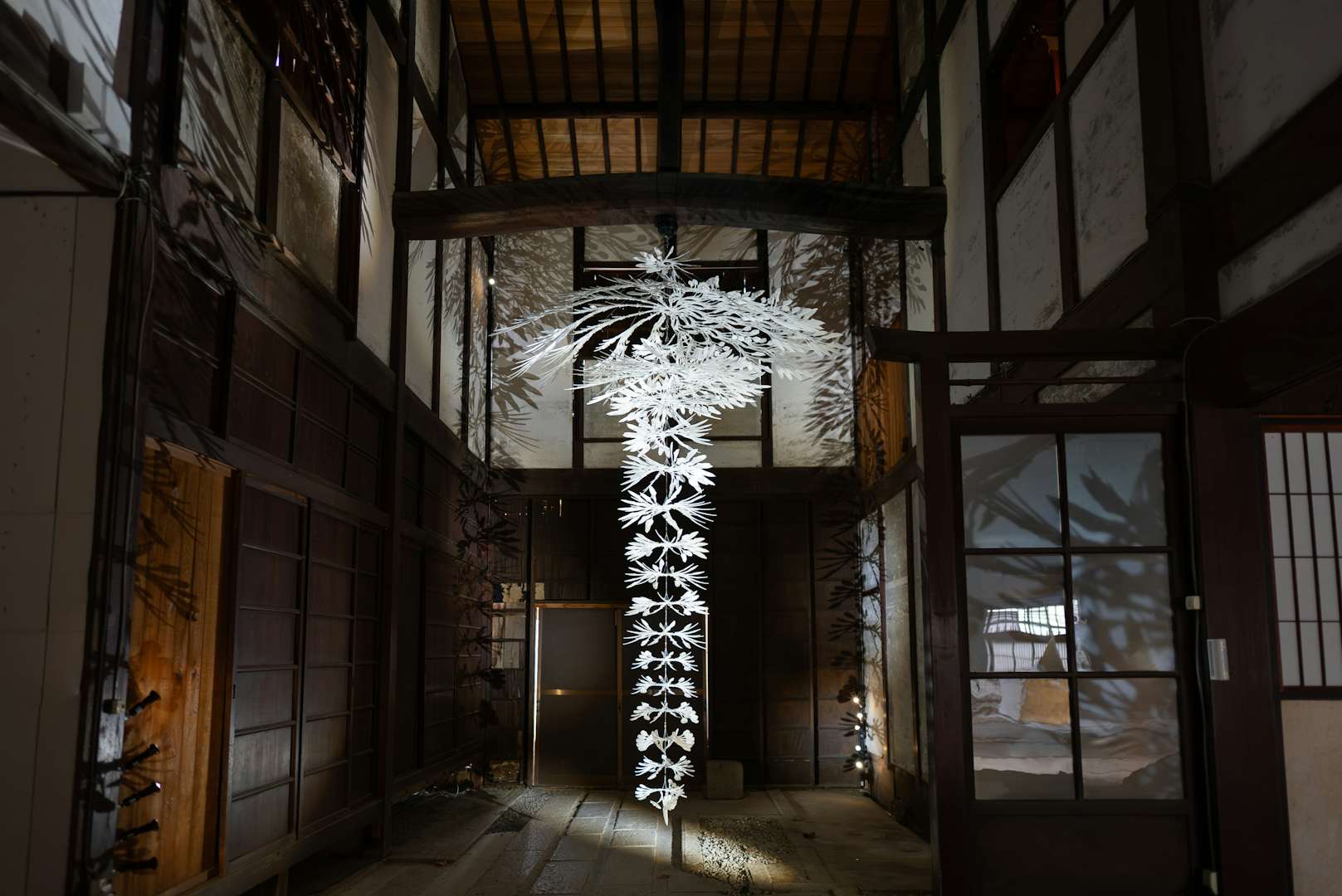

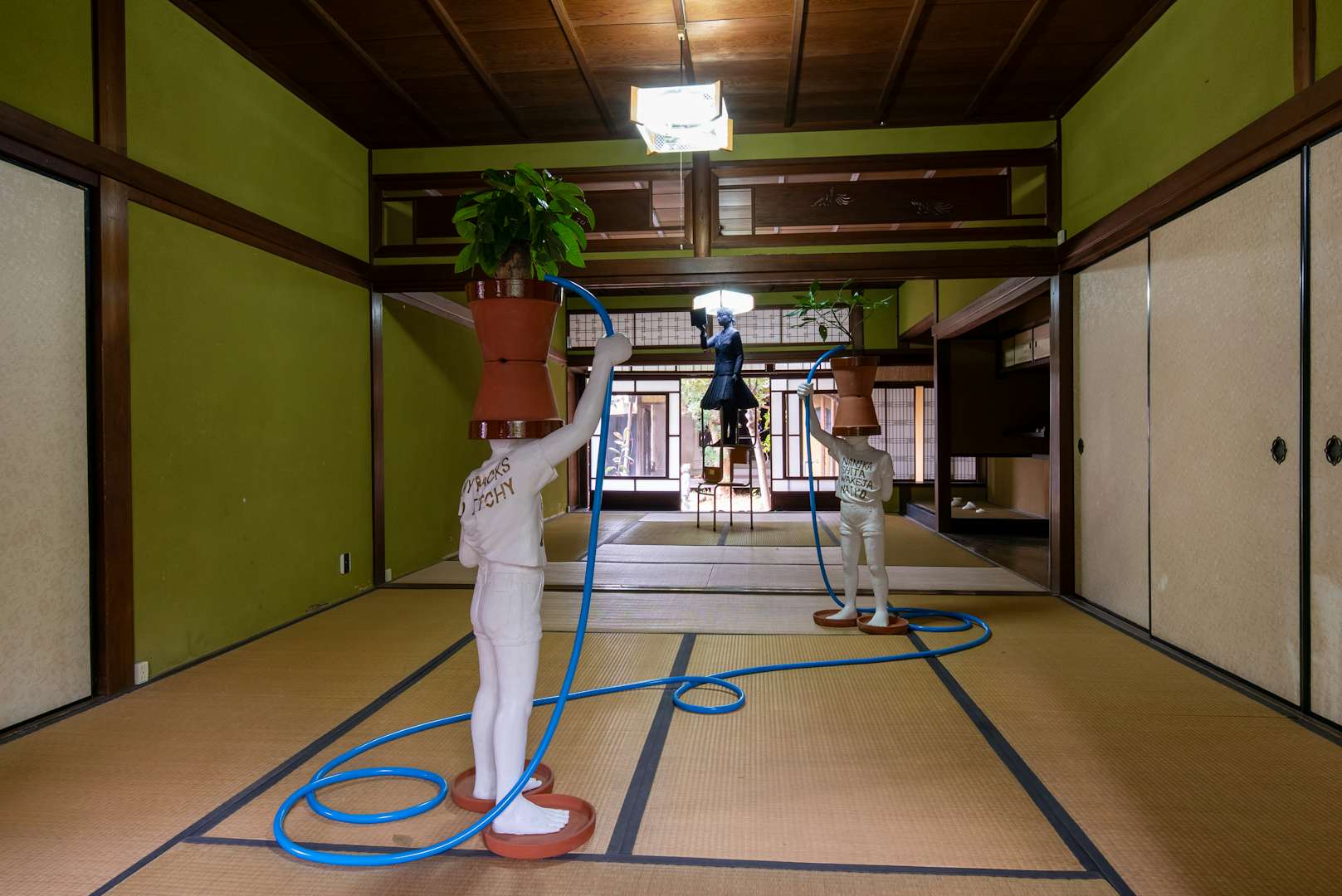

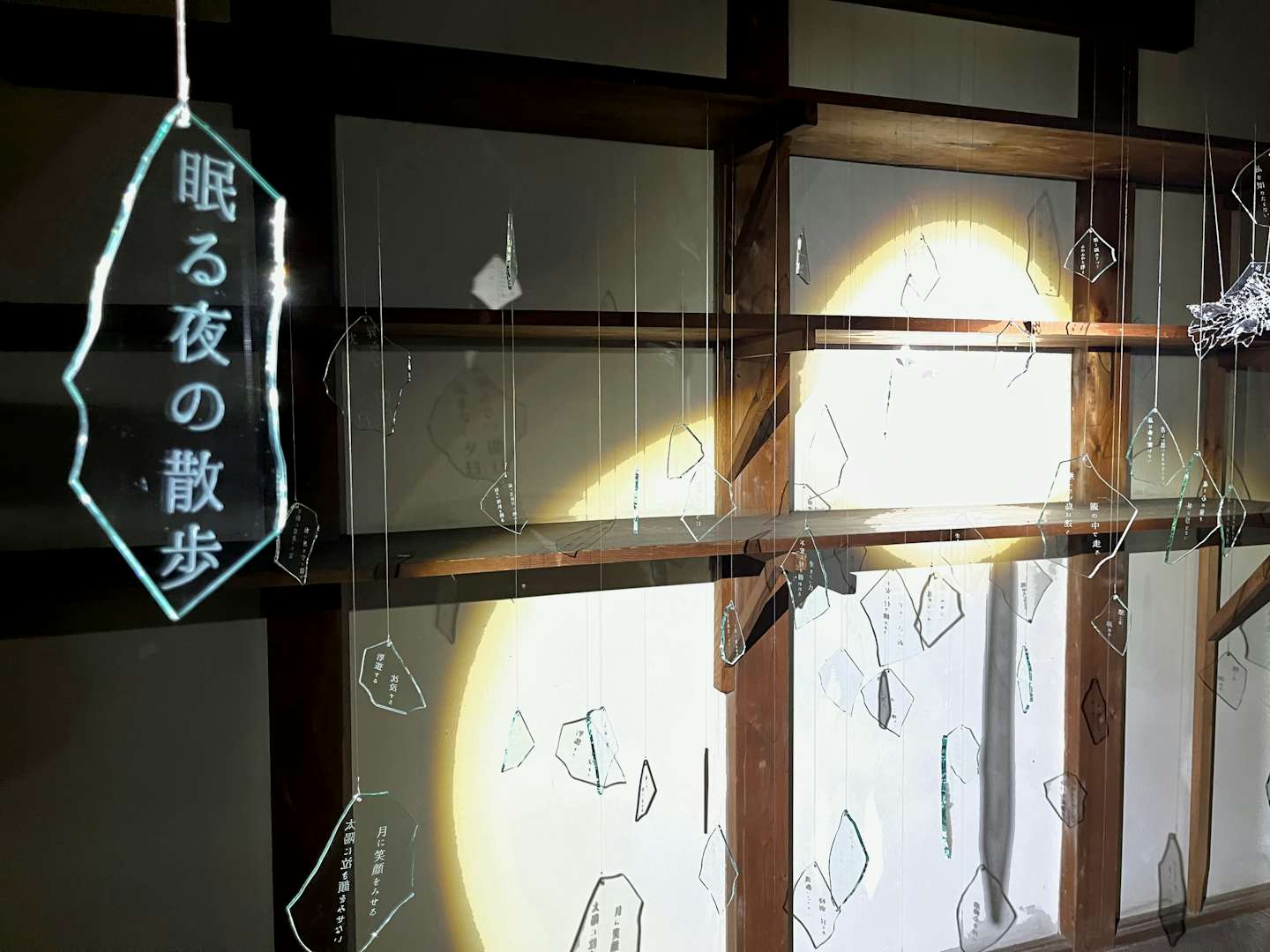

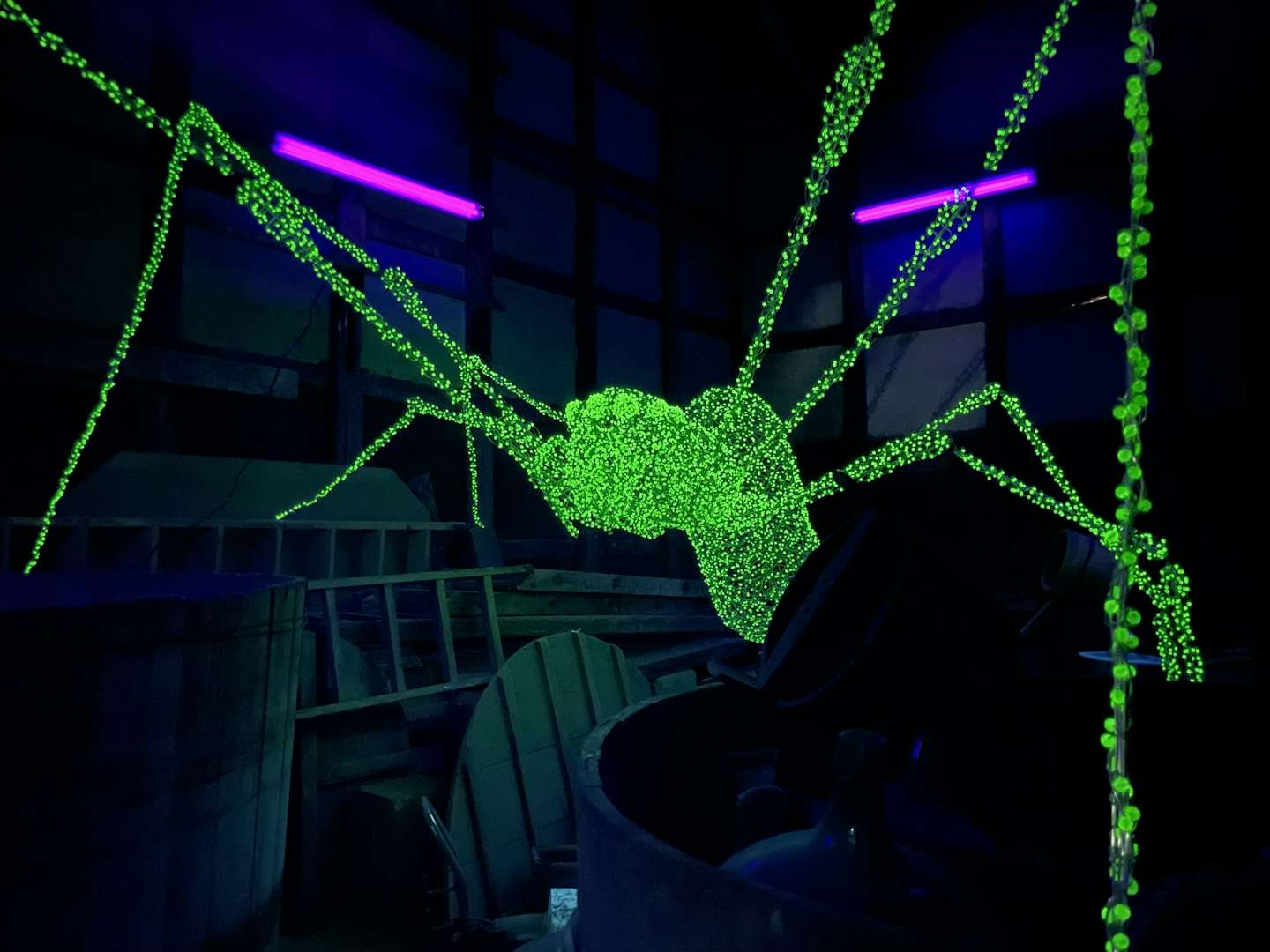

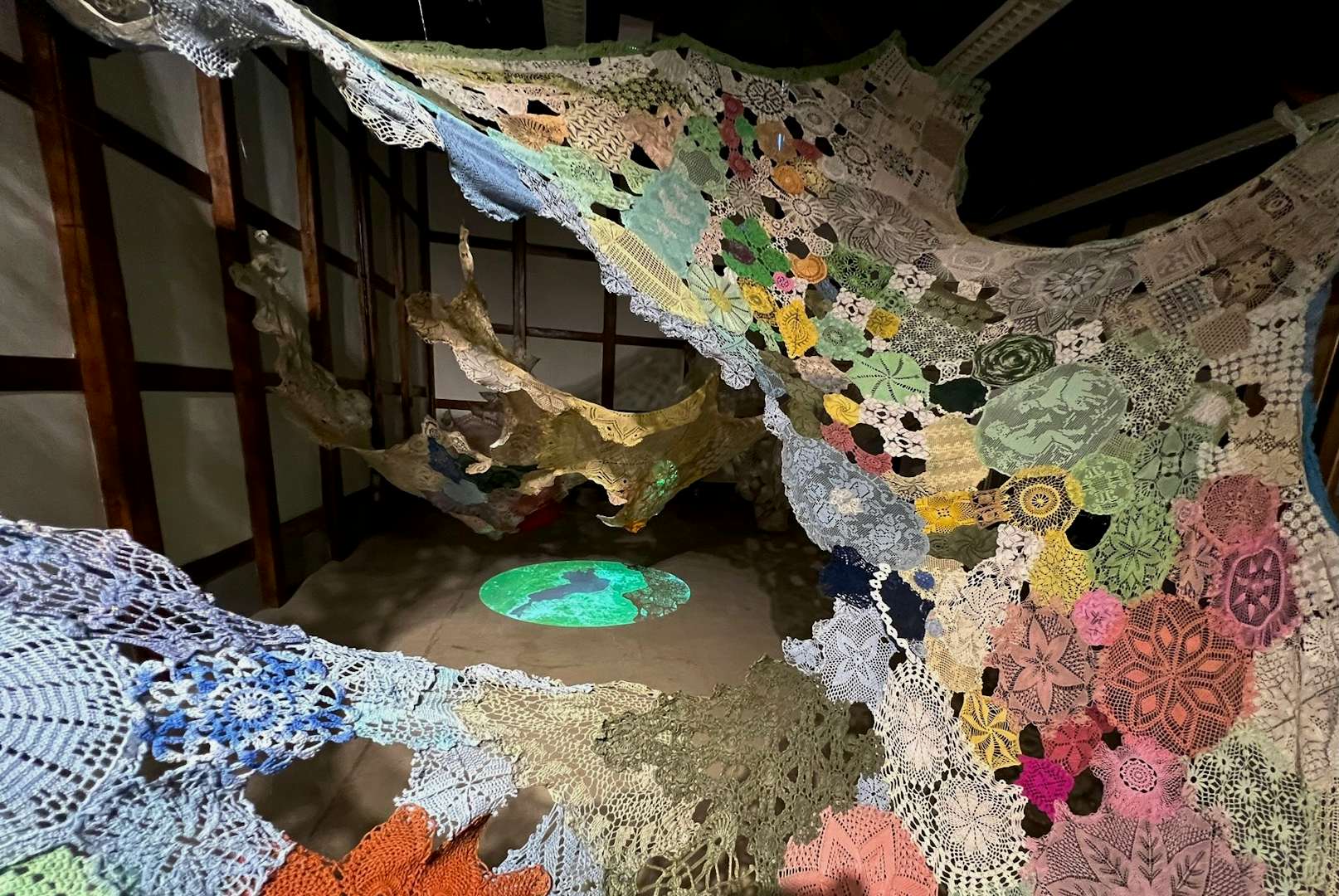

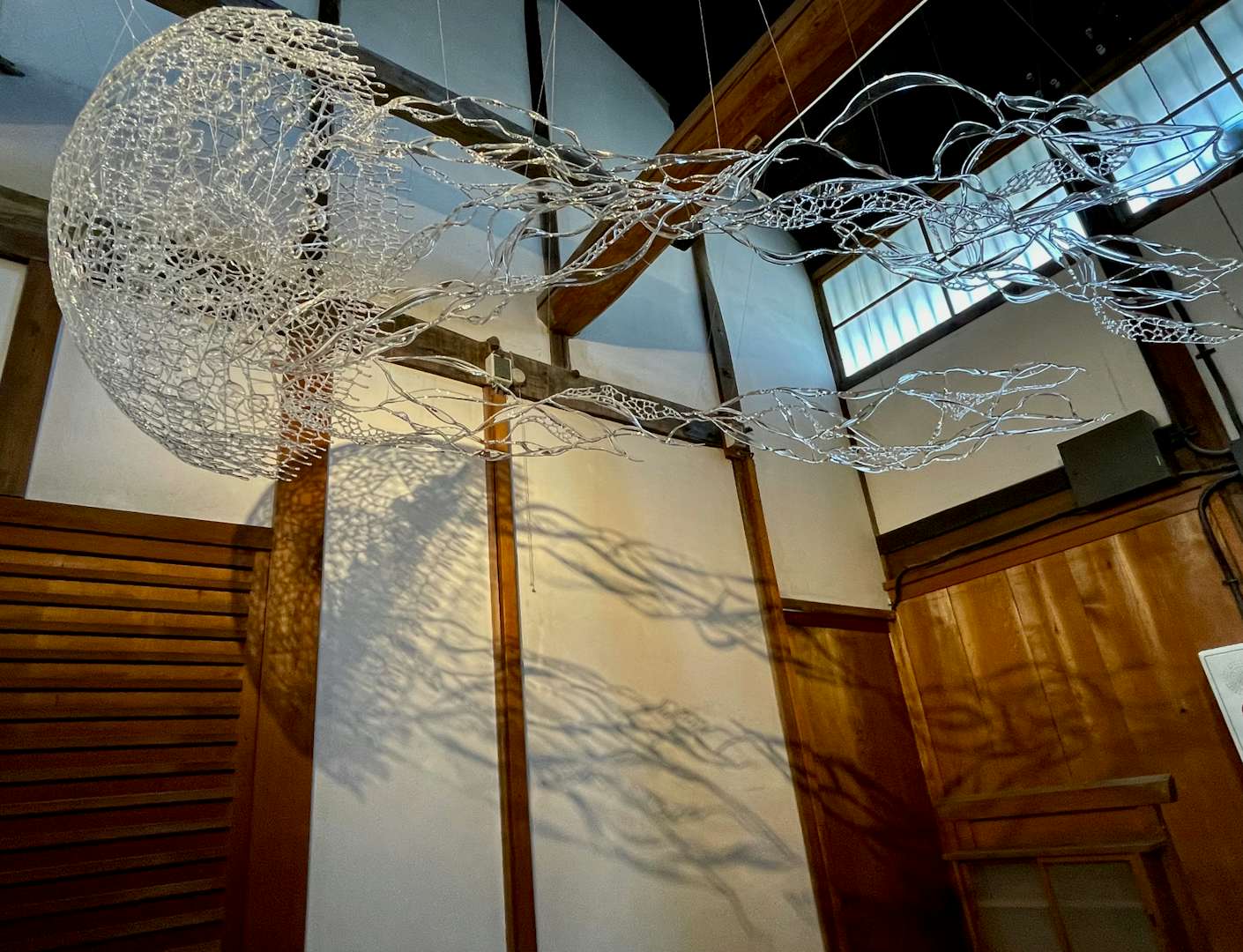

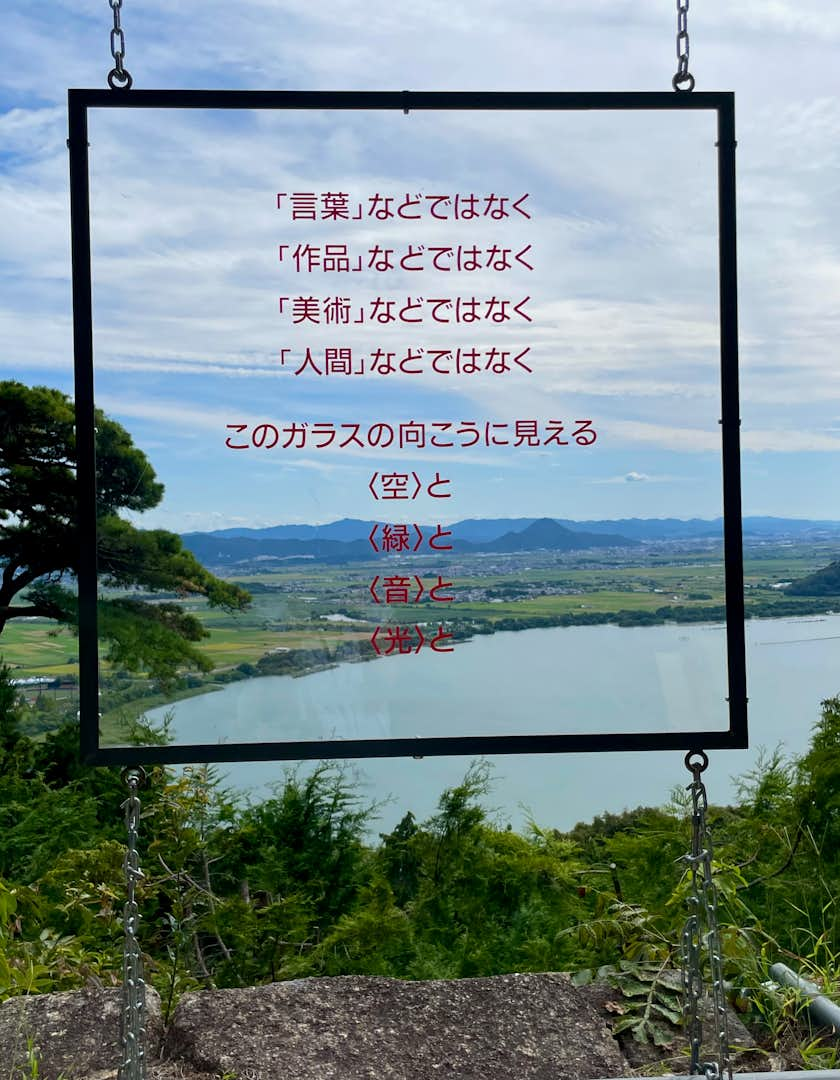

今年のテーマは「流転〜FLUX」。死と再生を繰り返し変化し続けるこの世の生物、あるいはすべての事象における流転を「アート」のなかに感じ、宇宙へと思いを馳せながら自己との対話を試みる場としての芸術祭のあり方を表した。

本祭についての想いを、中田は次のように語った。「2001年から数えて11回目、25年にわたって続けてこられたことが感無量だ。大津出身の自分が近江八幡の街に惹かれ、ビエンナーレという言葉がまだ普及していなかった時代から小さな一歩を積み重ねてきた。最初に芸術祭を始めたときは、店もほとんどなかったが、古い街並みを再生するきっかけであり続けられたと思う。街が変わっていくこと、まさに流転を体現してきた芸術祭。長い歴史を経て人が生きてきた街とアートのコラボレーションを楽しんでほしい」。

各会場ごとに、展示の一部を紹介したい。