名絵師のもとに名版元あり? 「蔦屋重三郎と版元列伝」(太田記念美術館)開幕レポート

太田記念美術館で、蔦屋重三郎をはじめとする12の版元に光を当てる展覧会「蔦屋重三郎と版元列伝」がスタートした。会期は11月3日まで。

名絵師のもとに名版元あり?

東京・原宿の太田記念美術館で、蔦屋重三郎(蔦重)をはじめとする12の版元に光を当てる展覧会「蔦屋重三郎と版元列伝」がスタートした。会期は11月3日まで。担当学芸員は、赤木美智(太田記念美術館 学芸員)。

江戸の版元・蔦屋重三郎を主人公に取り上げたNHK 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の放送に際し、今年は様々な文化施設で江戸の出版をテーマとした展覧会が開催されてきた。

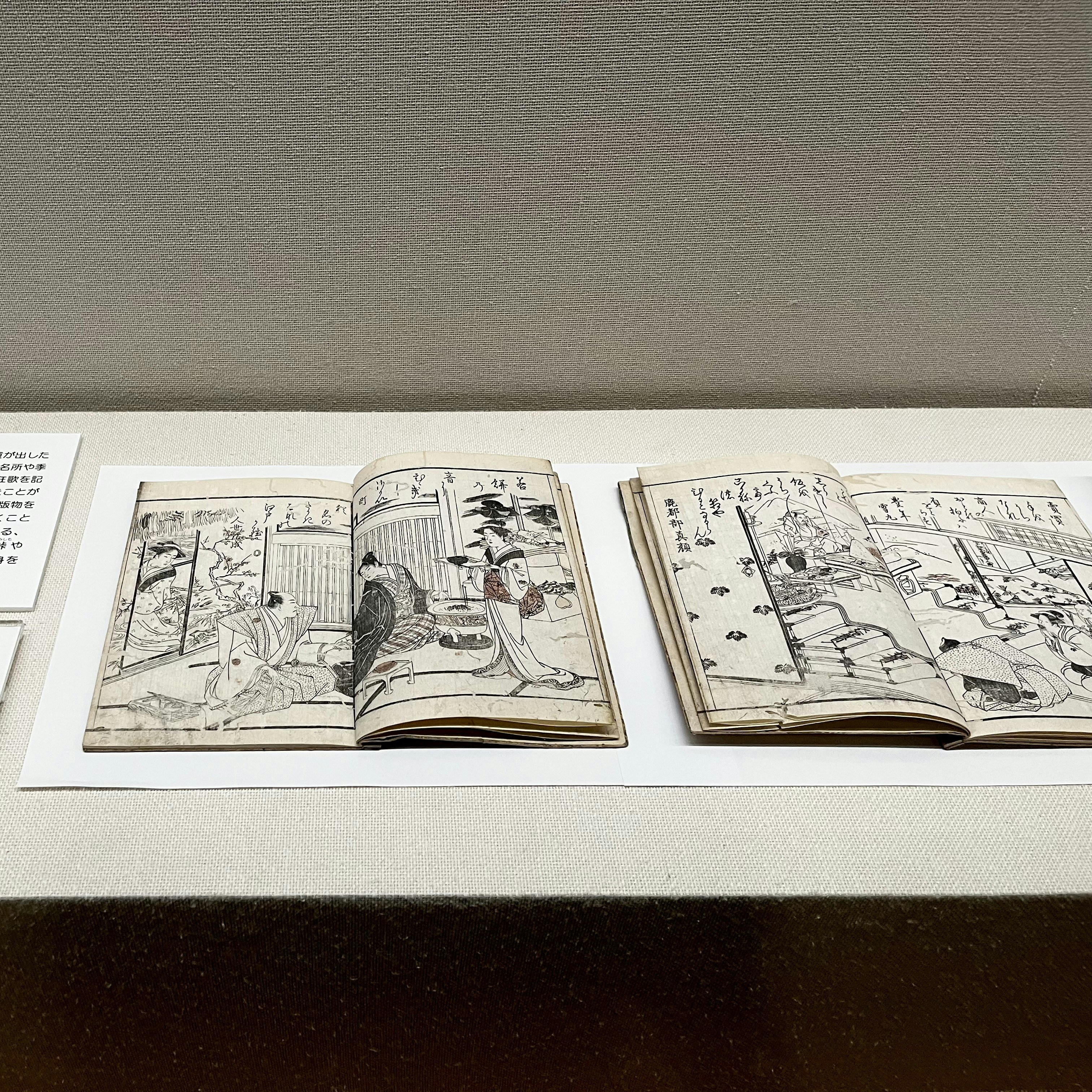

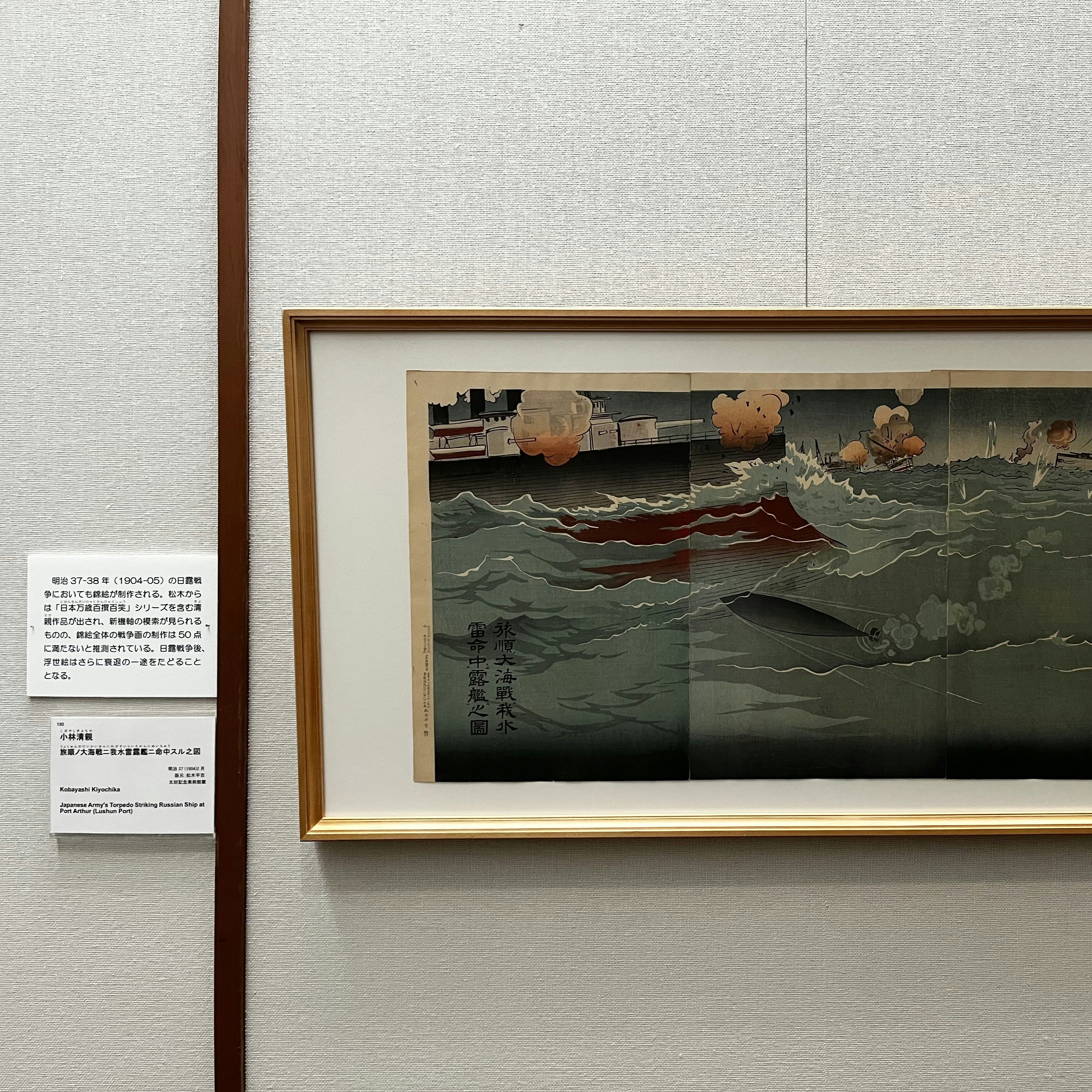

本展では、蔦重の功績はもちろん、浮世絵の草創期から明治時代に至るまでの約230年にわたって、業界を牽引し、文化の担い手として活躍してきた12の版元にも注目。出版作品に加え、それぞれの企画力やその戦略にも焦点を当てることで、浮世絵がどのように発展を遂げていったかをたどる内容となっている。

今回取り上げられる版元は、蔦屋重三郎(前後期)、鱗形屋(前期、一部後期)、鶴屋喜右衛門(後期)、奥村屋(後期)、西村屋与八(前期)、和泉屋市兵衛(前後期)、須原屋一統(後期)、西村源六(前期)、永楽屋東四郎(前期)、竹内孫八(後期)、松木平吉(前後期)、秋山武右衛門(前後期)。会期によって紹介される版元は一部異なるが、前期展示の様子をレポートしたい。