「LOVEファッション―私を着がえるとき」展(東京オペラシティ アートギャラリー)開幕レポート。東京で見るファッションの夢と抑圧

初台の東京オペラシティ アートギャラリーで「LOVEファッション―私を着がえるとき」展が開幕。18世紀から現代までの衣装と現代美術の作品を通じ、装いがもたらすアイデンティティの変容や他者とのつながりを紐解く同展をレポートする。

京都服飾文化研究財団(KCI)が所蔵する衣装コレクションを中心に紹介する 「LOVE ファッション 私を着がえるとき」。昨年から今年はじめにかけて京都国立近代美術館と熊本市現代美術館で開催された同展が、東京・初台の東京オペラシティ アートギャラリーに巡回、開幕した。会期は6月22日まで。

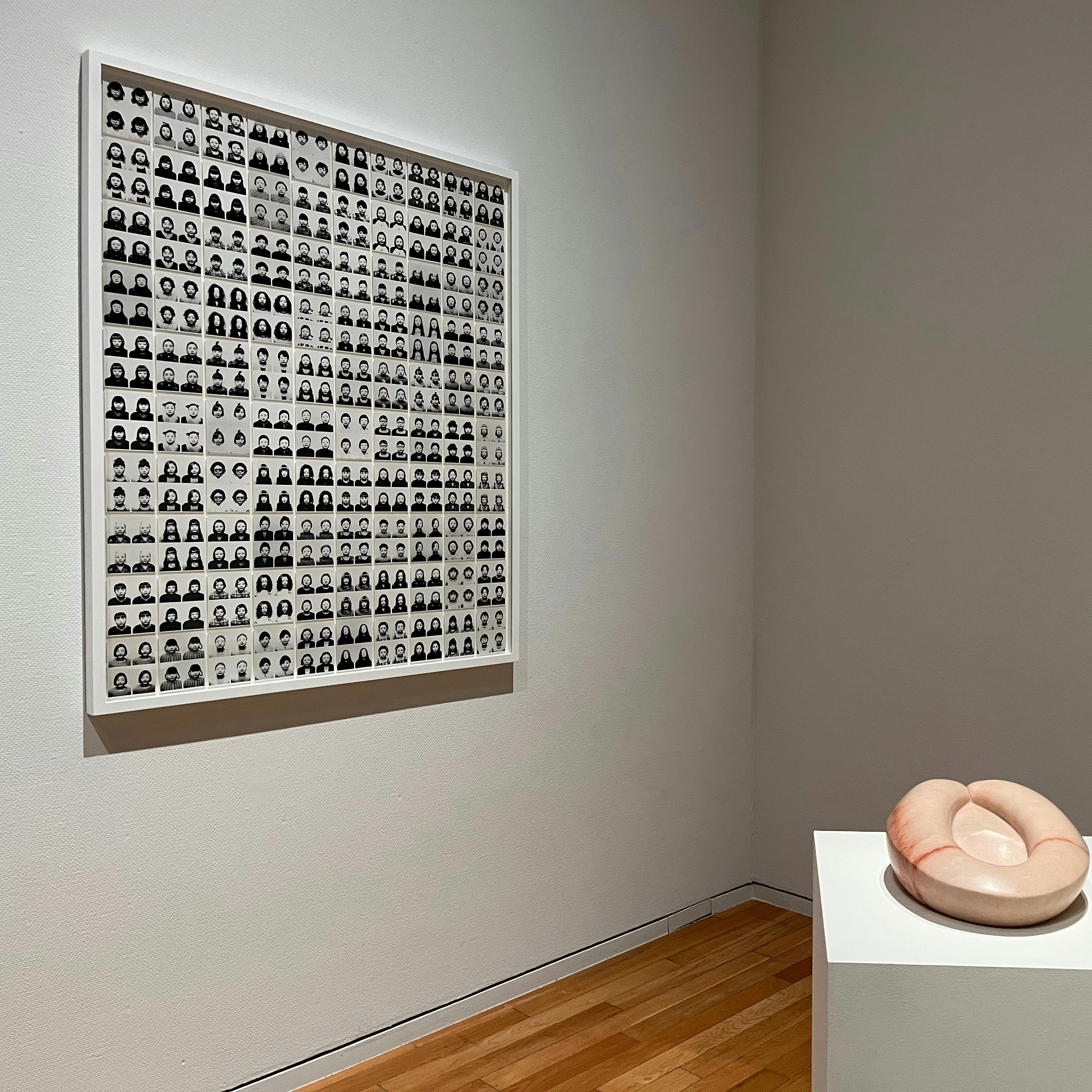

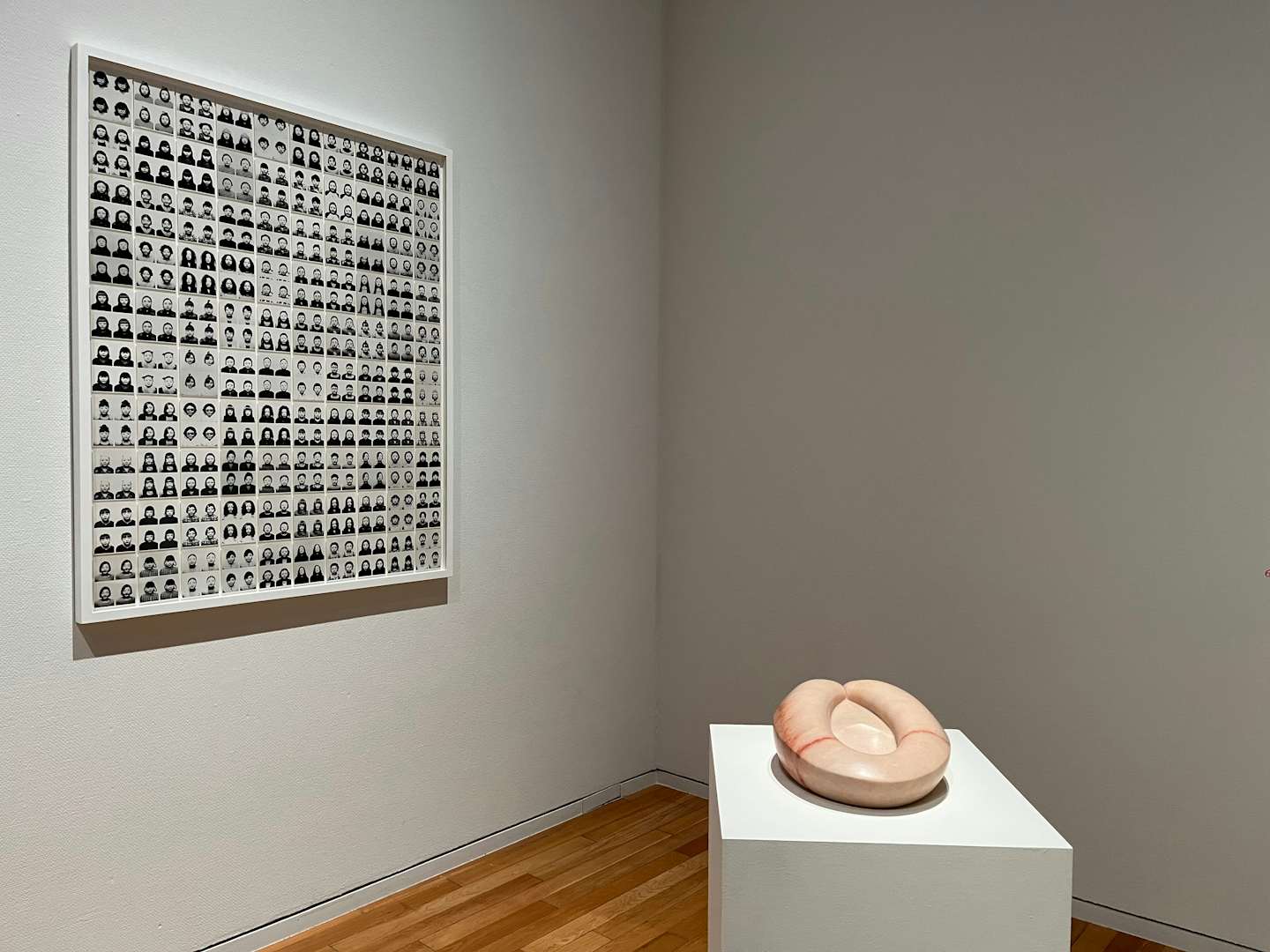

本展は、KCIの豊富なコレクションから各時代の流行やその時代を象徴する衣装約100点や、帽子、靴などのアクセサリー約20点を「LOVE」(=「着ることの愛」)というテーマで紹介するもの。衣装のほかには、AKI INOMATA、ヴォルフガング・ティルマンス、小谷元彦、笠原恵実子、澤田知子、シルヴィ・フルーリー、原田裕規、松川朋奈、横山奈美といった9名の現代アーティストによる現代美術作品も並ぶ。

会場は5章構成となっており、入口には展覧会タイトルと呼応するように横山奈美《LOVE》(2018)が展示されている。写真のように見える本作だが、これは手書き文字をもとにネオンをつくり、そのネオンを参照しながら絵画を描くというプロセスを経て制作されたものだ。

横山による「LOVE」とともに、第1章「自然にかえりたい」が幕を開ける。ここでは、花や植物をモチーフとした柄や、毛皮や鳥の羽をはじめとする動物の素材を活かした衣服を展示。とくに18世紀の貴族たちが身にまとったドレスやスーツの繊細な刺繍やレースは、劇場的な装いをつくり出すための時代の情熱が感じられる。

本章では、小谷元彦が女性の毛髪を集め、編むことでつくり上げたドレス《ダブル・エッジド・オブ・ソウト》(1997)にも注目したい。身体の一部であったはずの毛髪がカットされると、その瞬間から廃棄物として扱われてしまうという価値の転換が織り込まれている作品。いっぽうで、髪を編むという行為は、古来世界中で思いを込める宗教的な意味合いがあったことも本作は示唆する。