「ライシテからみるフランス美術一一信仰の光と理性の光」が宇都宮美術館で開催。国家と信仰の関わりの変遷と美術の関係を読み解く

栃木・宇都宮の宇都宮美術館で、国家と信仰の関わりの変遷と美術の関係を国内館のフランス美術コレクションから読み解く「ライシテからみるフランス美術一一信仰の光と理性の光」が開催される。会期は10月12日〜12月21日。

栃木・宇都宮の宇都宮美術館で「ライシテからみるフランス美術一一信仰の光と理性の光」が開催される。会期は10月12日〜12月21日。

展覧会タイトルにある「ライシテ」とは、今日のフランス共和国の根幹となる重要概念のひとつ。フランスの歴史と結びついた独特の政教分離のあり方で、国家は宗教から自律した考え方のもとで運営され、宗教的に中立な立場を取るものとされている。市民は公的な場では宗教的な振る舞いを抑制することが求められるが、一方で個人としていかなる宗教の信仰も自由であることが保障される。これは、多彩なバックグラウンドを持つ人々が生活するフランス社会における、共生のための原則だと考えることもできる。

本展は、このライシテを成立させたフランスにおいて、国家と信仰の関わりの変遷がいかに美術に影響を与えたのかを、国内美術館が所蔵する数々のフランス美術の作品から考えるものだ。

フランスにおいては、新たな時代を人間の理性に託したフランス革命が起こり、キリスト教の神の威光に支えられたブルボン王朝が幕を下ろした。革命はやがて恐怖政治へと陥り、多くの犠牲と社会の混乱を生み、ナポレオンの時代を経て王政が復活して一定の秩序を取り戻すまで、安定した社会の実現に至ることはなかった。このような経緯から、フランスにおいては国家と宗教の関係性は、様々な思想や価値観が錯綜することにより、現在に至るまでマイノリティーの宗教も巻き込みながら大きく揺れ動いてきた。

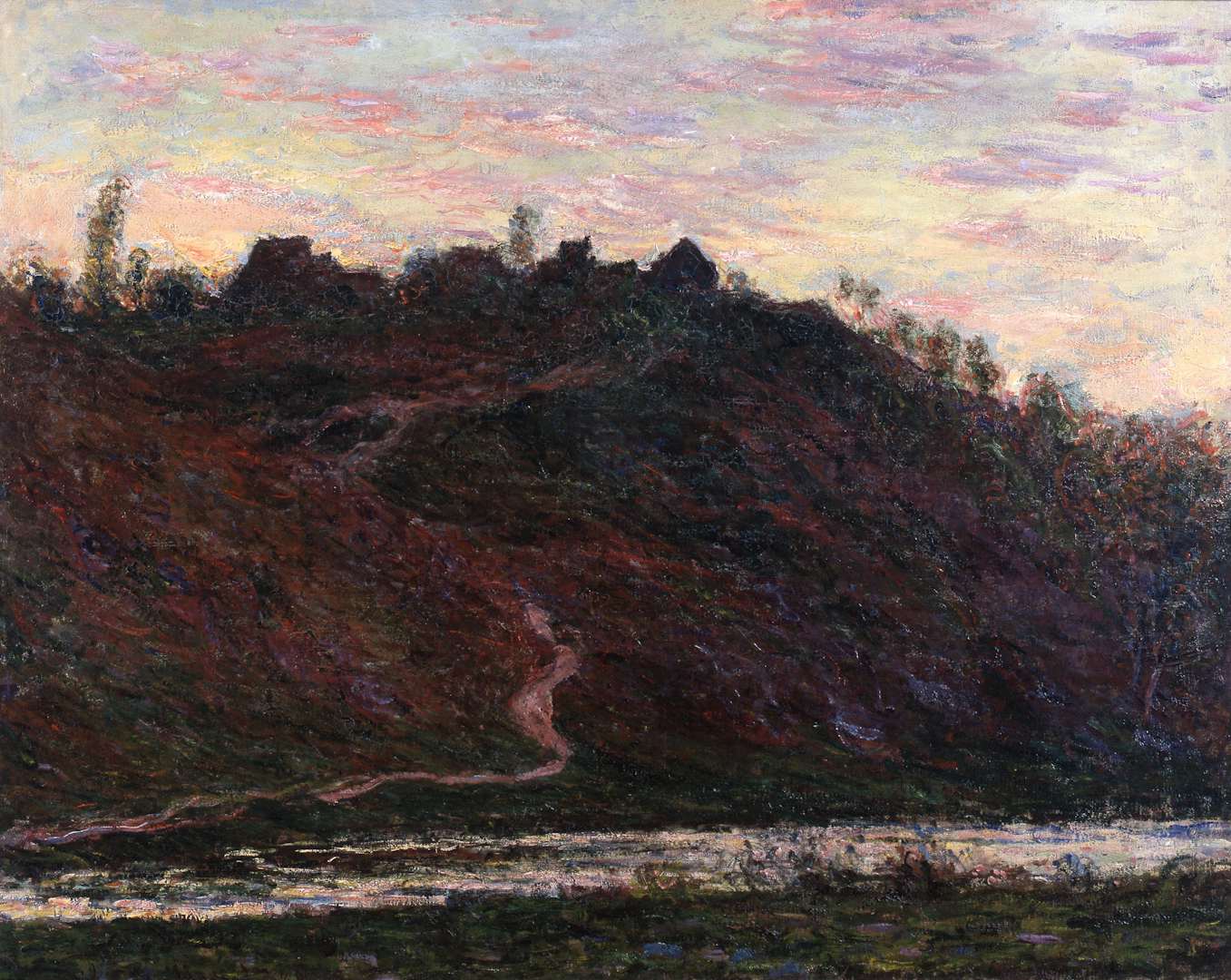

こうした時代の変遷の影響を受けながら、フランスの美術も変化してきた。美術は何を映し、美術を美術たらしめる「力」はどこから生まれてくるのか。本展では、フランス革命から20世紀半ばへと至る時代に焦点を当て、優れた作品の数々を、それを生み出した信仰や社会の変化に沿って紹介する。

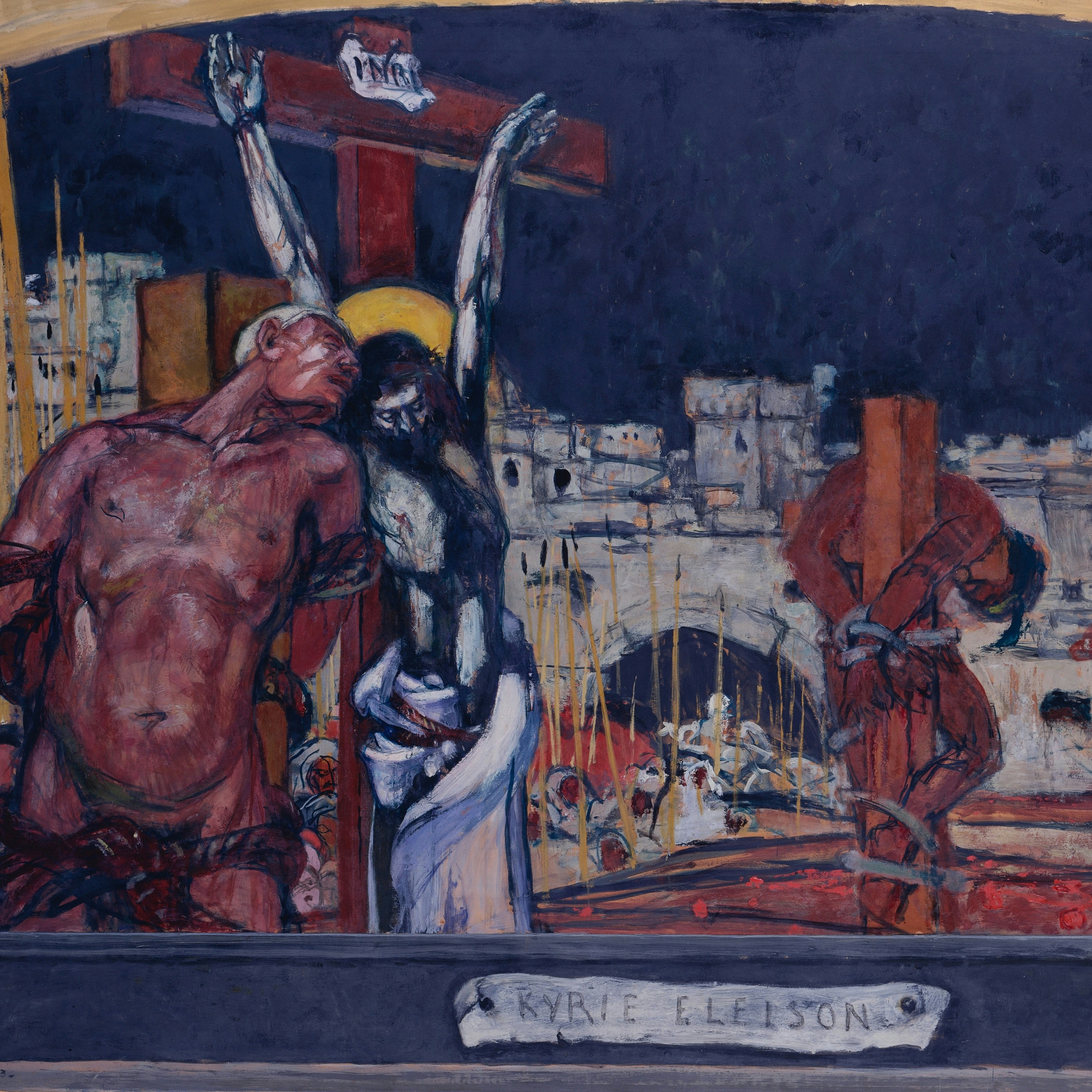

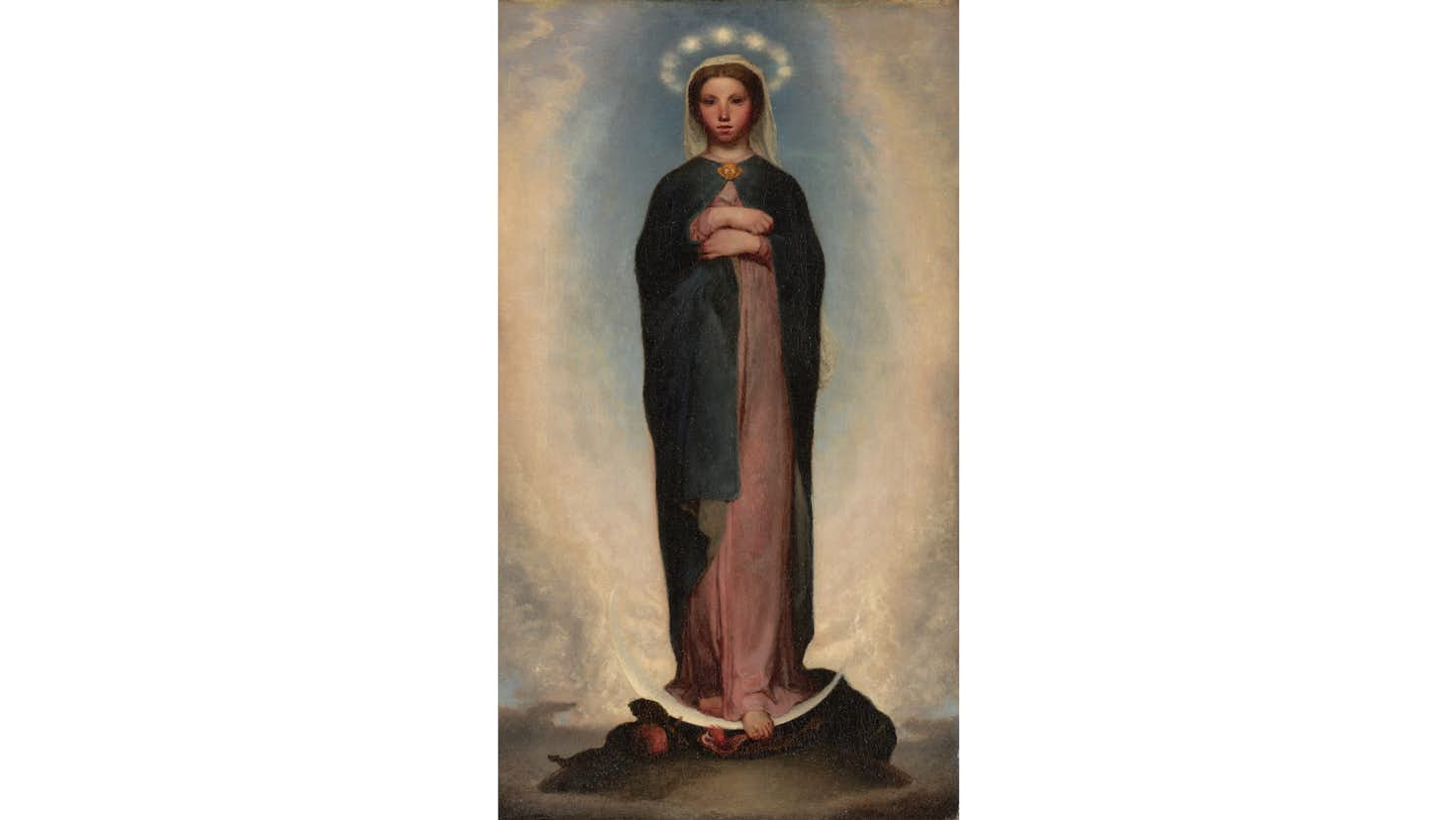

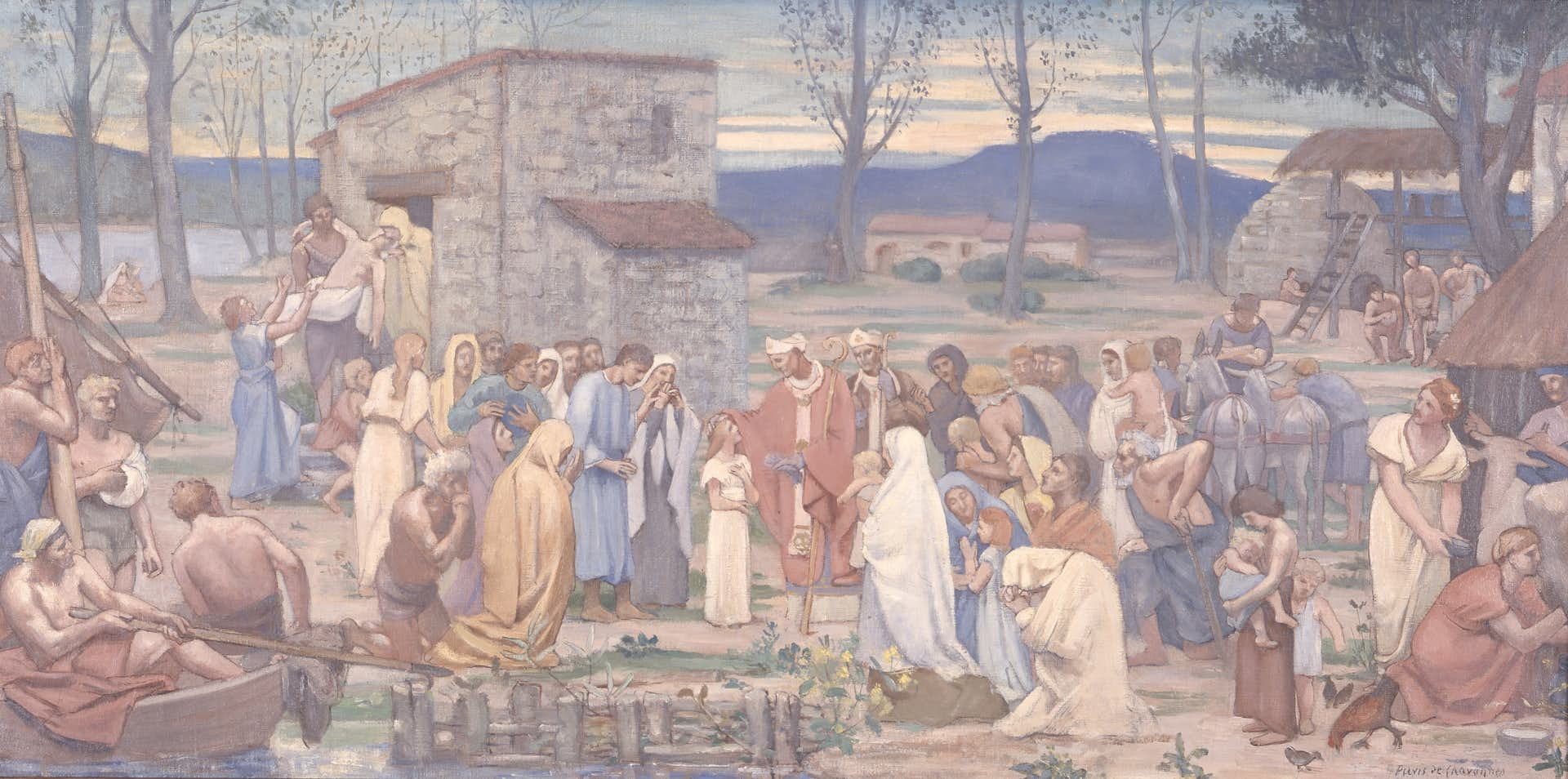

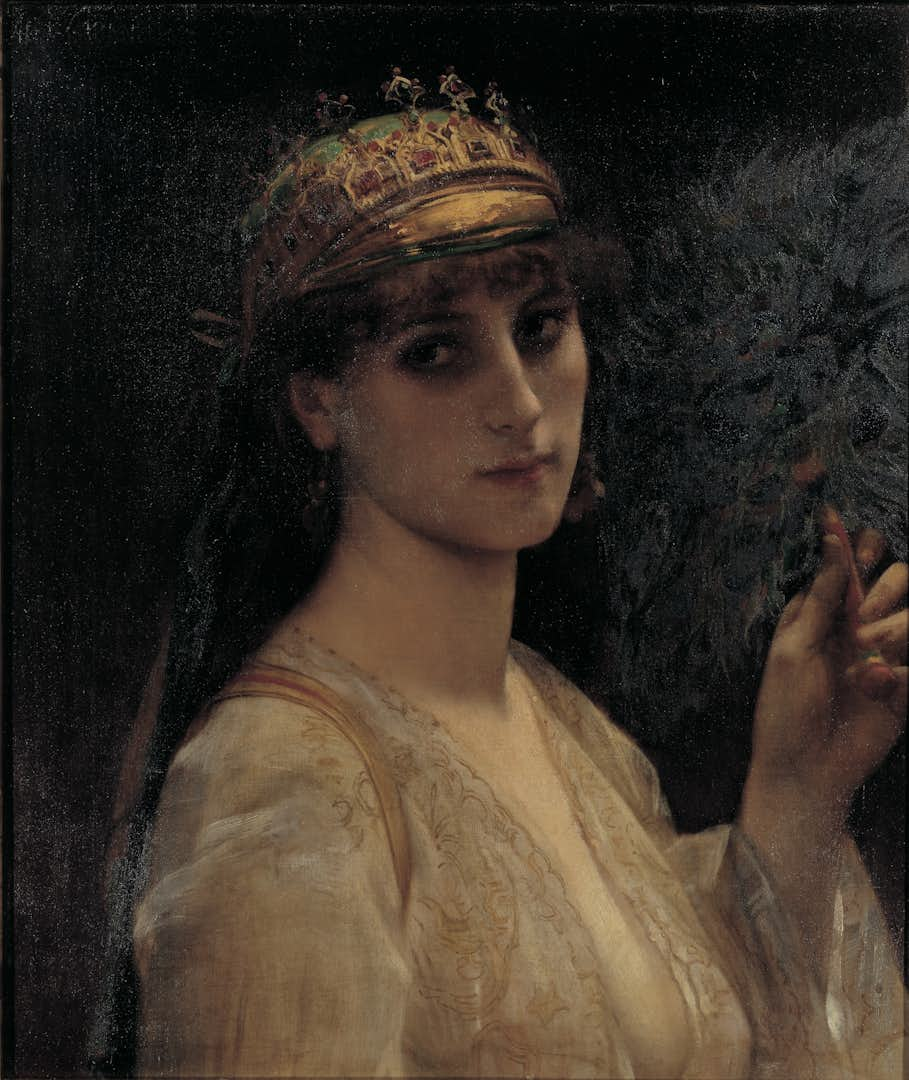

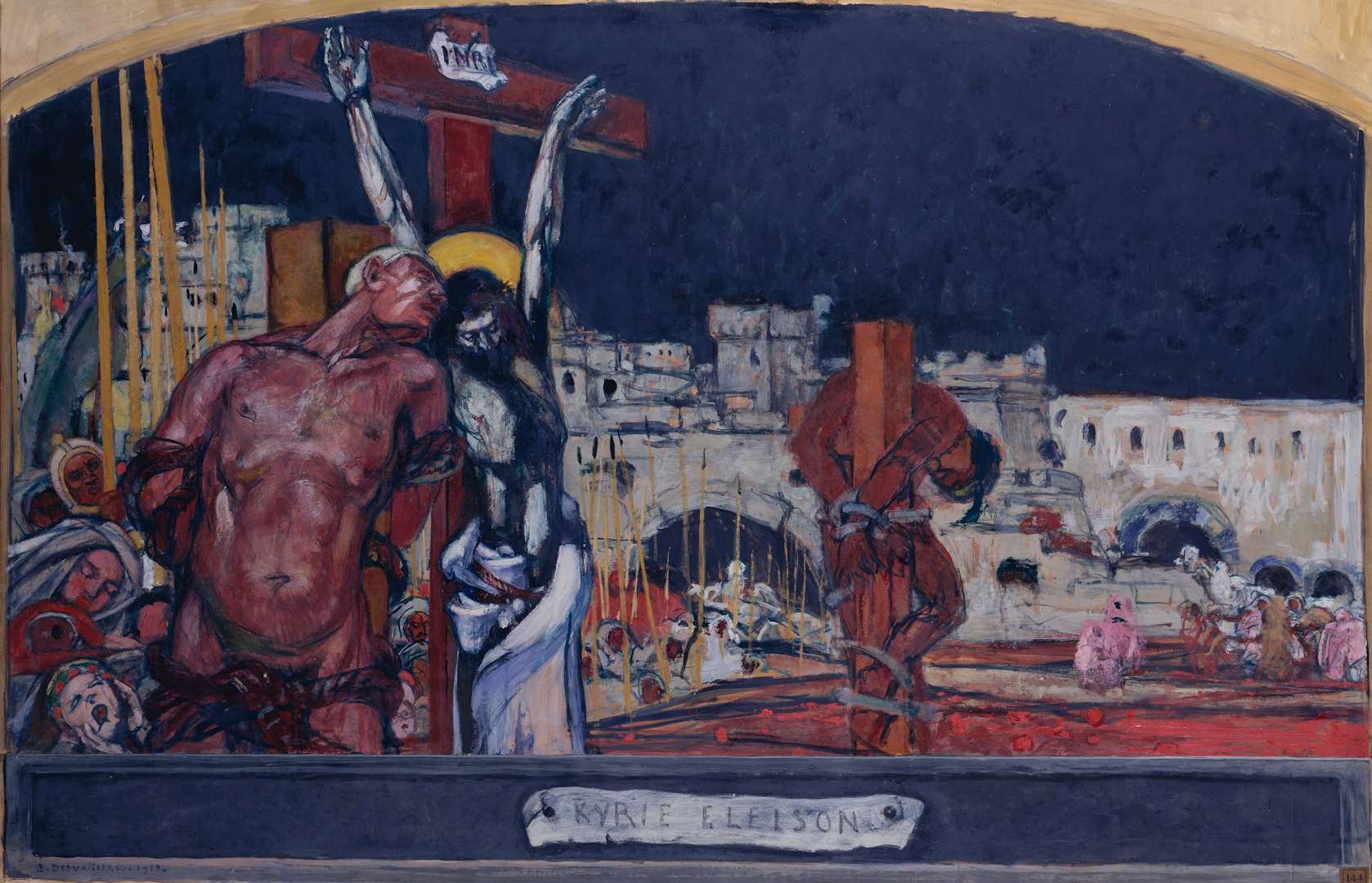

会場ではウジェーヌ・ドラクロワ、ジャン=フランソワ・ミレー、クロード・モネ、オーギュスト・ロダン、ジョルジュ・ビゴー、ジョルジュ・ルオー、マルク・シャガール、パブロ・ピカソといった有名作家の優れた作品が一堂に会する。同時に、アリ・シェフェール、ロドルフ・ブレスダン、リュック=オリヴィエ・メルソン、ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、ジョルジュ・デヴァリエール、エティエンヌ・ディネといった、その魅力がいまだ十分に知られていない作家たちの印象的な作品も紹介される貴重な機会となる。

美術作品を目で楽しむだけではなく、その歴史的・思想的な背景までしっかりと味わい尽くせることも本展の魅力のひとつ。フランス革命から第二次世界大戦までの百数十年の歴史をたどりながら、そこに生きた人々の思いを感じられるだろう。

加えて、「ライシテ」をめぐり、今日のフランスや世界で話題になっている事柄について、より深く知るまたとないチャンスにもなる。「ライシテ」という言葉を初めて聞く人にとっても、これまでとは異なる角度から社会を眺める新たな視点を得ることもできるだろう。

さらに、宗教画に興味を持ち始めた人にとっても、おすすめできる展覧会となりそうだ。作品が生まれてきた当時の歴史的・社会的な文脈に沿って作品を紹介。キリスト教に精通していない人でも存分に楽しめる構成になっている。

会期中の11月2日には討論型鑑賞会「この絵、すごい?それとも、ひどい?」も開催。近代美術が生まれるためには、作品についての自由な議論と評価が不可欠であった。ファシリテーターを請田義人(倉敷芸術科学大学講師)、および本展担当学芸員が務め、「作品応援チーム」と「作品批判チーム」に分かれて、美術批評に挑戦する。

11月23日にはシンポジウム「ライシテからみる美術、美術史、美術館」を開催。金沢百枝(多摩美術大学教授)、君島彩子(和光大学講師)、鈴村麻里子(三重県立美術館学芸員、本展共同企画者)、伊達聖伸(東京大学大学院教授、本展学術協力者)、藤原貞朗(茨城大学教授)、本展担当学芸員が登壇し、宗教やライシテとの関係から美術を再考するためのヒントをさまざまな専門的知見から紹介する。

なお10月19日、26日、11月15日、29日には担当学芸員によるギャラリートークも行われる。

歴史や政治、思想といった複合的な要素から美術の持つ重要性を、実物を前にしながら感じられる展覧会となりそうだ。