ジャン=リュック・ゴダールの「思考」を歩く。最後の長編『イメージの本』から広がる“生きた上映”

映画監督ジャン=リュック・ゴダールの最後の長編作品『イメージの本』(2018)を再構築した展覧会「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」が、東京・新宿の王城ビルで開催されている。会期は8月31日まで。

映画監督ジャン=リュック・ゴダールの最後の長編映画『イメージの本』(2018)に着想を得た展覧会「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」が、7月4日に東京・新宿の王城ビルで開幕した。会期は8月31日まで。

本展は、アートの生活提案を行うCCCアートラボ(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)と王城ビル(パラダイス商事株式会社)が企画したもの。ゴダール作品が持つ詩的・哲学的な側面を再解釈し、映画の枠を超えた新たな鑑賞体験を提示している。

『イメージの本』は、歴史、戦争、宗教、芸術といった主題を軸に、過去の映画、音楽、文学、美術作品からの引用を織り交ぜて構成された映像詩である。全体は2部構成で、とくに第1部は5章に分かれ、それぞれが独立したテーマと形式をもつ。2018年のカンヌ国際映画祭では、映画祭史上初の「スペシャル・パルムドール」が本作に授与された。

本展のアーティスト兼キュレーターを務めるのは、ゴダールの晩年の創作を支えたスイスの映画作家ファブリス・アラーニョ。『ゴダール・ソシアリスム』(2010)や『イメージの本』において撮影・音響・編集を担った人物である。展覧会は2020年にスイス・ニヨンで初めて開催され、その後ベルリンではゴダール本人との共同制作のもとで再構成され、日本では今回が初の開催となる。

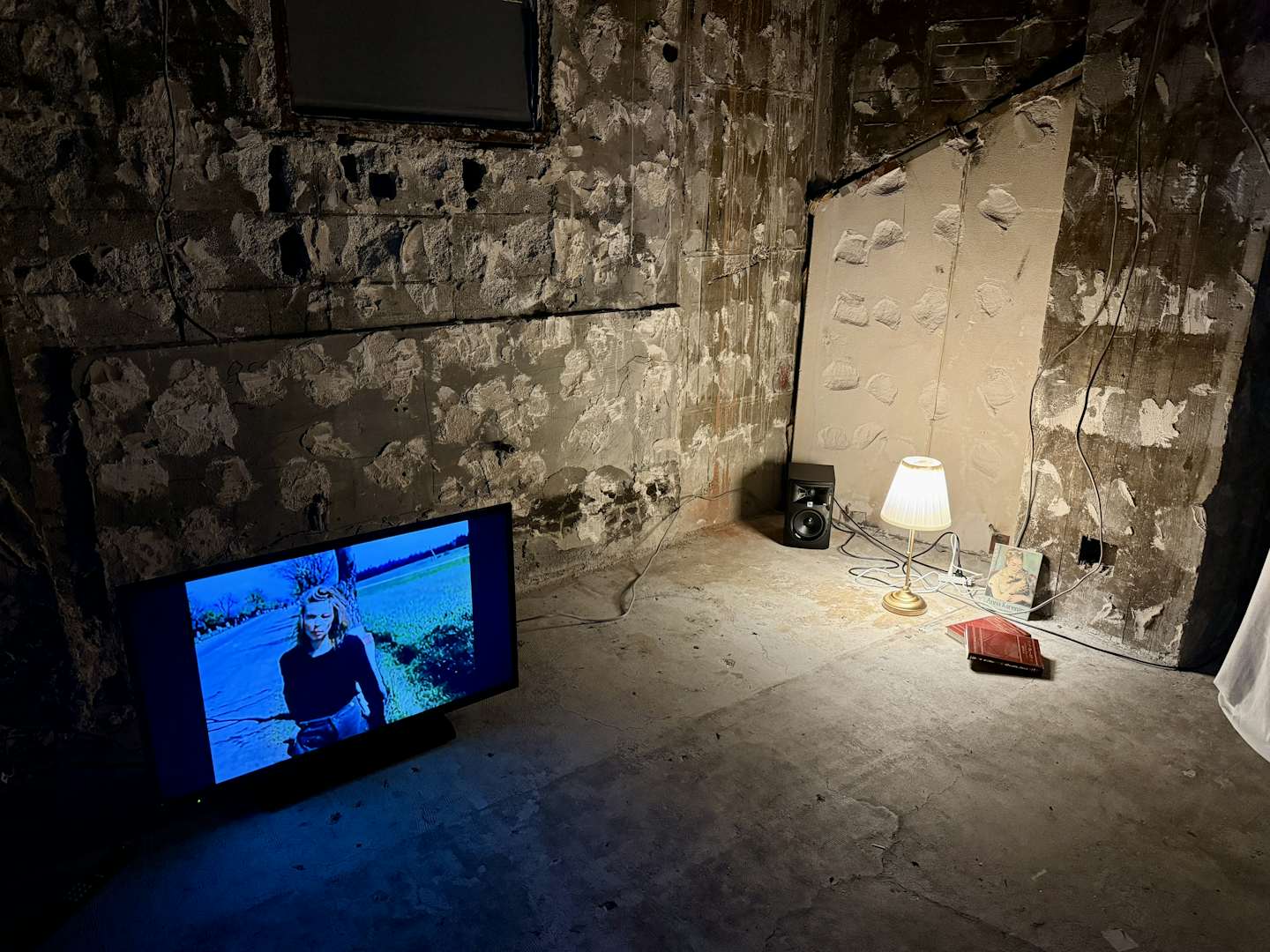

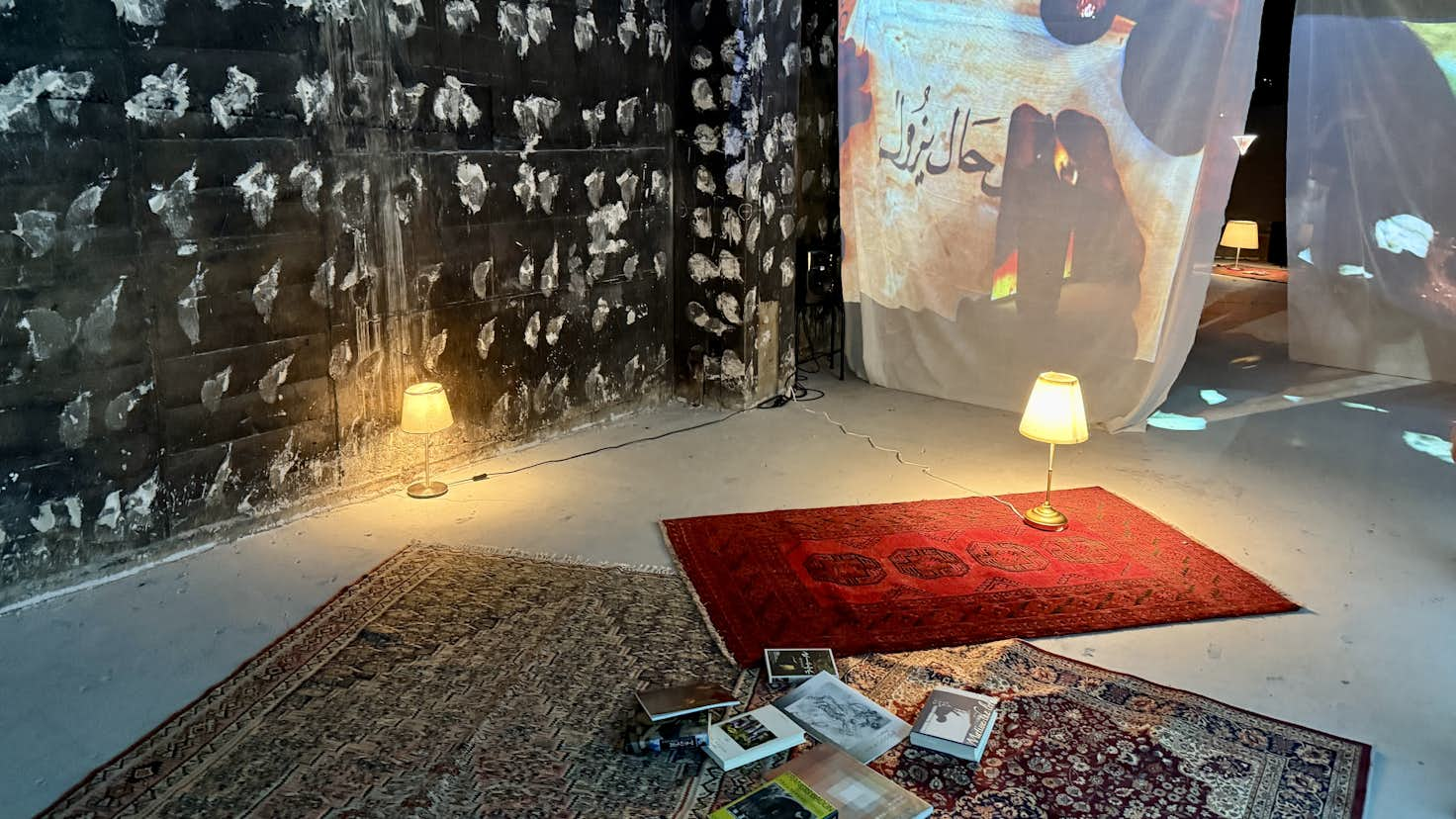

会場の王城ビルは、1964年の東京オリンピック開催年に建設された歴史ある建築であり、かつて純喫茶やキャバレー、カラオケなど多様な業態を経てきた。また、アンダーグラウンド演劇や前衛芸術、フリージャズなど多彩な表現活動の舞台ともなってきた。こうしたレトロかつ多層的な空間は、ゴダールの映像世界と共鳴し、化学反応を生み出す場として選ばれている。

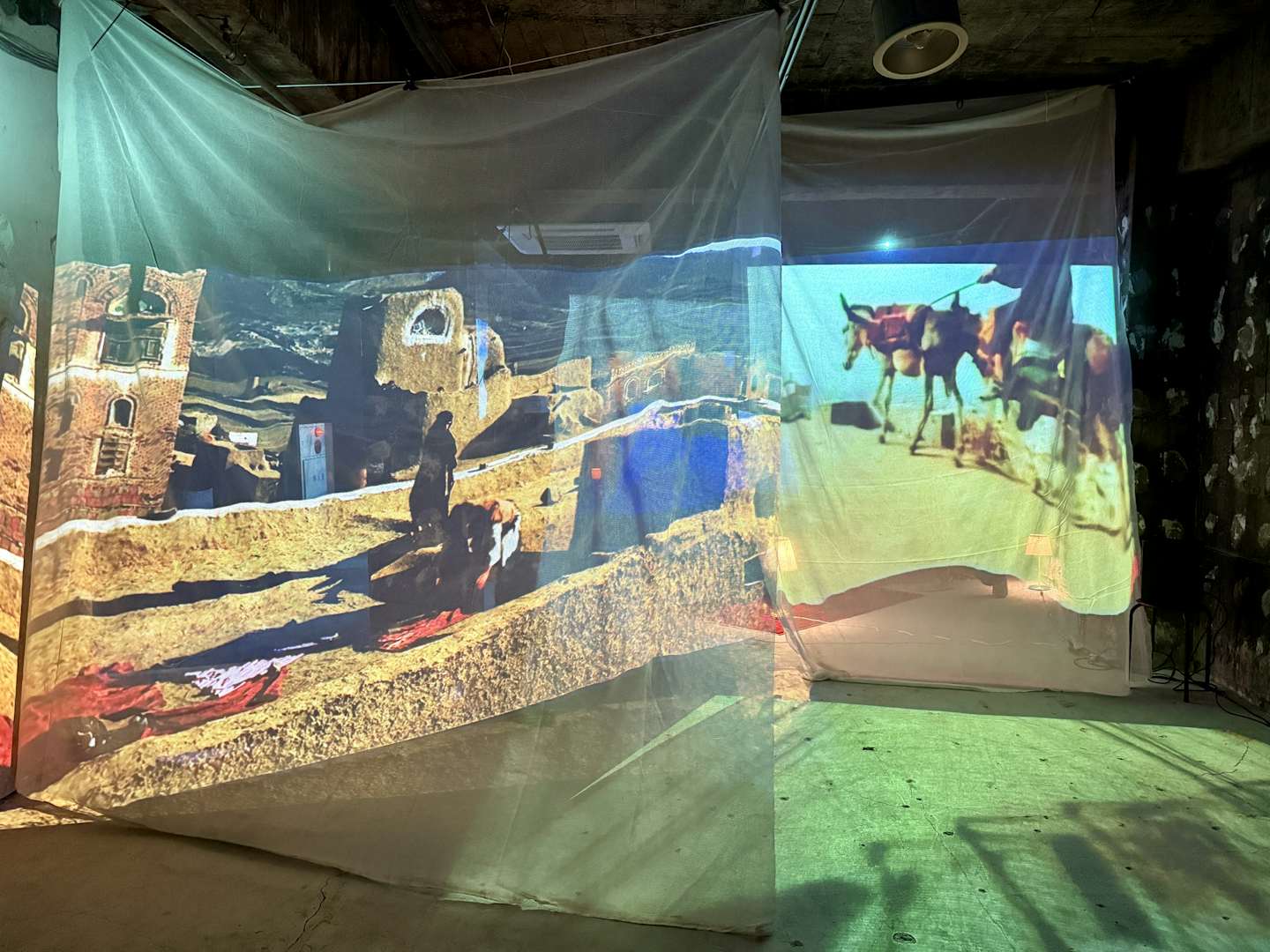

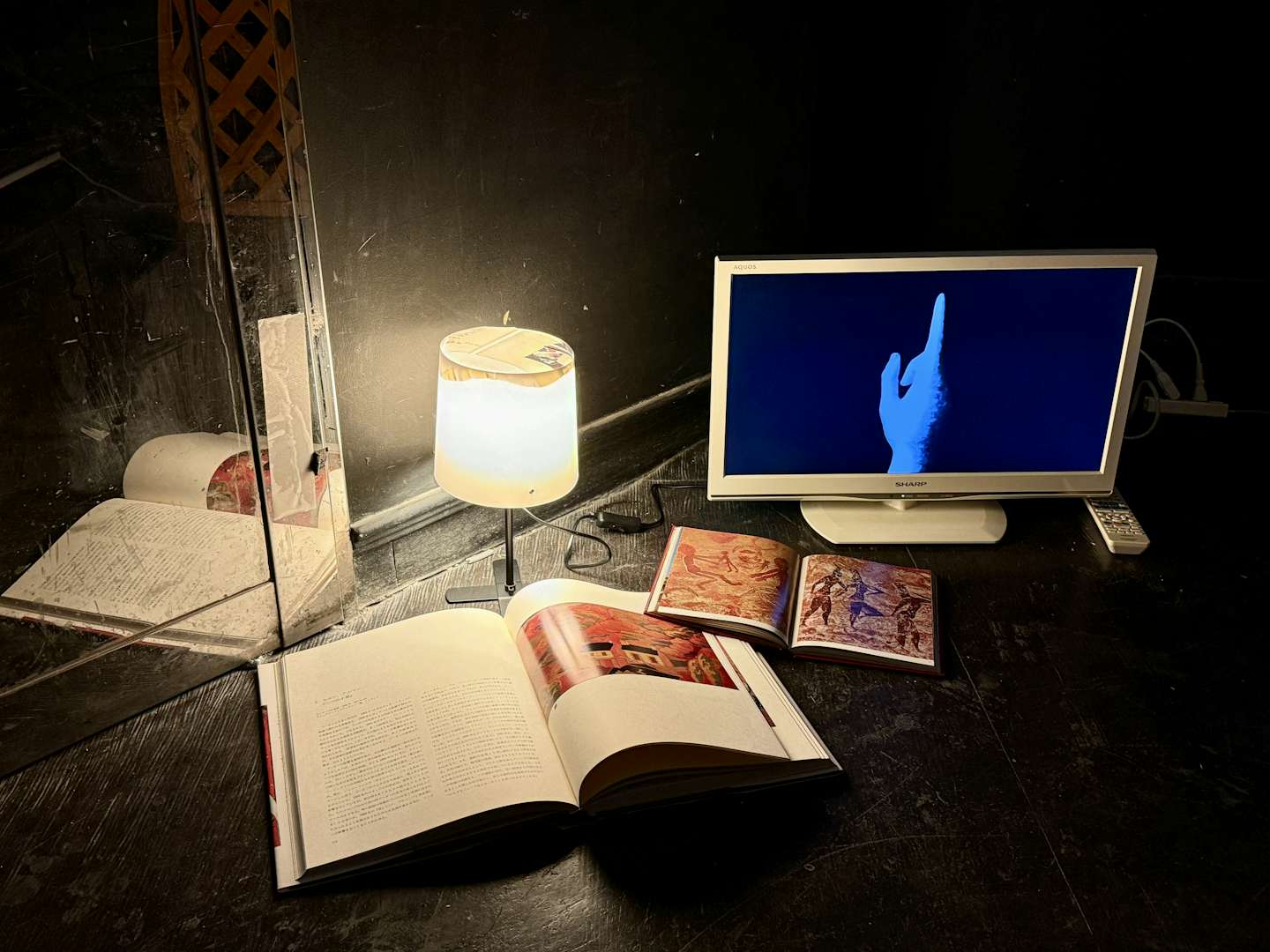

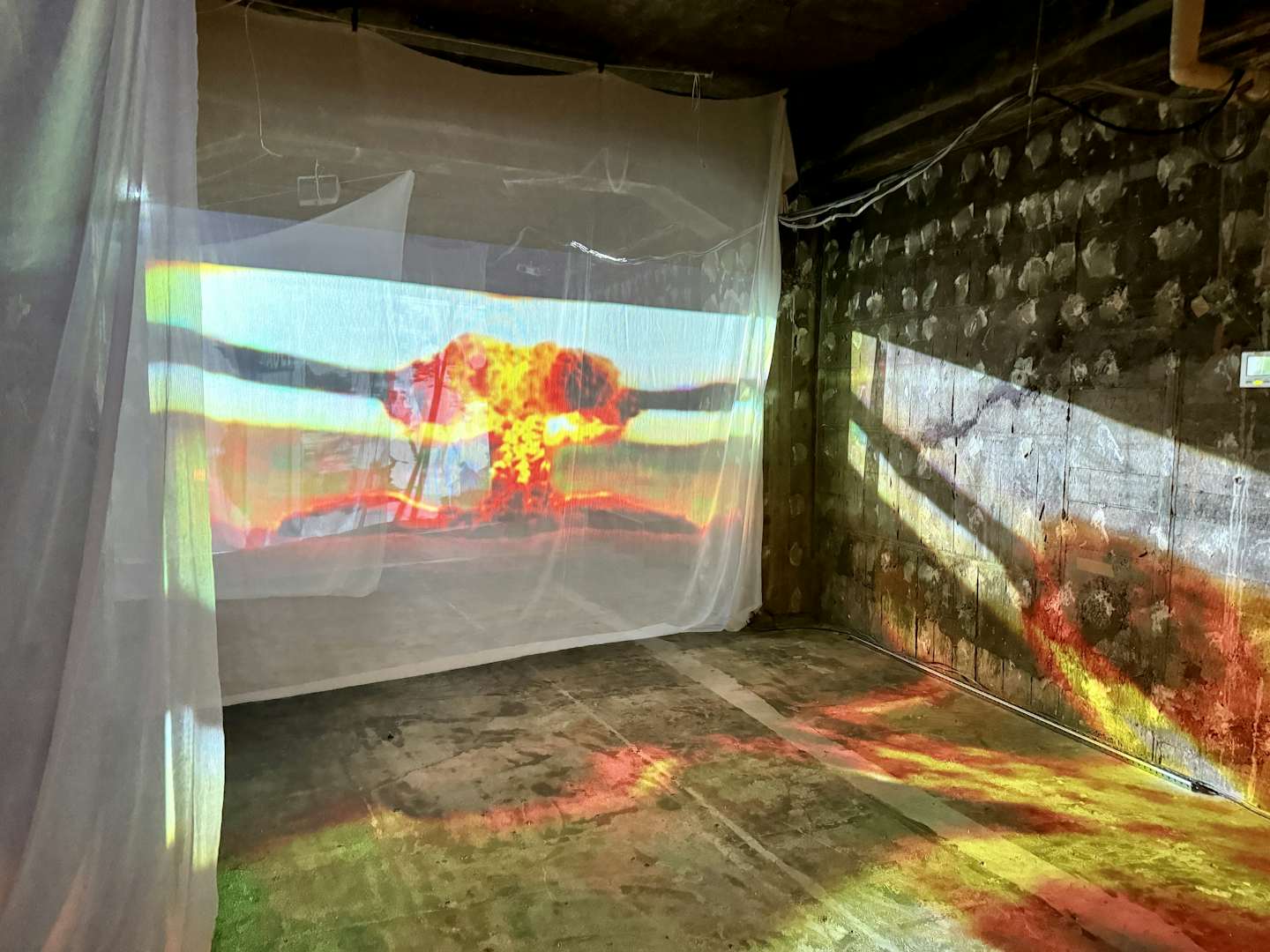

展示は王城ビルの複数フロアを用いた映像インスタレーションとして構成され、映画『イメージの本』の構成をベースにしながらも、その映像を断片化。複数のモニターやスクリーンを通じて、即興性や現在性を伴う「生きた上映(Living Projection)」が実現されている。

展覧会を企画したCCCアートラボの門司孝之(事業戦略部長)は、「ゴダールが遺した普遍的な思想や感情を、映画という枠を超えてアートとして提示したかった」と語る。また、映像をループではなく、アルゴリズムによってつねに再構成することが本展の特徴のひとつで、「来場するたびに異なる体験を提供する“生きた展示”を目指した」と門司は話す。