「トランスフィジカル」展が東京都写真美術館で開催。写真の物質性や身体表現に着目

今年総合開館30周年を迎える東京都写真美術館は、「総合開館30周年記念」と題した展覧会や関連イベントを多数開催する。その第2期となる「トランスフィジカル」が7月3日~9月21日に開催される。

東京・恵比寿の東京都写真美術館は、1995年に日本唯一の写真と映像の総合的な専門美術館として総合開館した。総合開館30周年となる2025年は、「総合開館30周年記念」と題した展覧会や関連イベントを多数開催し、年間を通じて写真や映像の未来を様々な角度から考える。

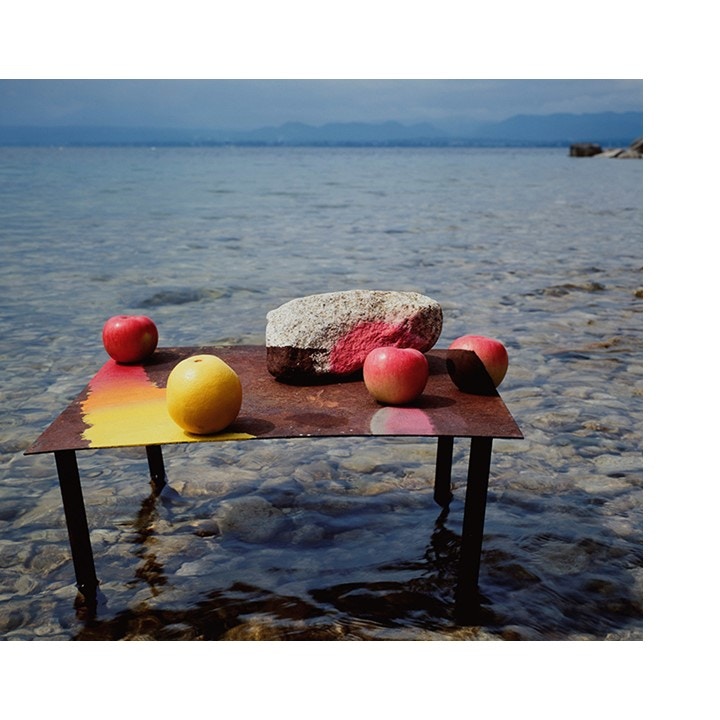

第1期「不易流行」に続く第2期となる本展は、学芸員4名の共同企画によるオムニバス形式となる。展示タイトルは「トランスフィジカル」。「物質的」「身体的」という意味をもつ「フィジカル」という言葉に表される通り、モノとして存在する写真の「物質性」や、被写体や作家自身の「身体的表現」に着目する。さらに、対象がそのもの自体から、別の形態や位置へ移動していくプロセスや行為をさす「トランス」という接頭辞が表すように、これまでのコレクション作品の新たな読み解き方を紹介しつつ、イメージがつくられる過程に目を向けた展示となる。

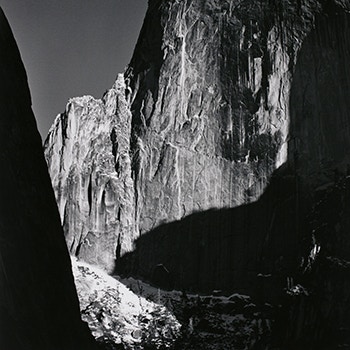

本展では、同館の3万8000点を超える多彩な収蔵作品の中から、選りすぐりの名品約185点を出品予定。主な出品作家は以下。

アンセル・アダムス/ウジェーヌ・アジェ/アンリ・カルティエ=ブレッソン/ルイ・デュコ・デュ・オーロン/ウィリアム・エグルストン/ロバート・メイプルソープ/アーウィン・オラフ/ゲルハルト・リヒター/シンディ・シャーマン/チェン・ウェイ/石原友明/出光真子/今井壽惠/岩根愛/瑛九/エキソニモ/オノデラユキ/川内倫子/小本章/小山穂太郎/鈴木のぞみ/田口和奈/多和田有希/東松照明/内藤正敏/野村佐紀子/浜田涼/細倉真弓/森村泰昌/安村崇/山沢栄子/山城知佳子/山本糾 ほか