長谷川祐子が初めて挑んだ個人コレクションのキュレーション。UESHIMA MUSEUM「創造的な出会いのためのテーマ別展示」の狙いを聞く

実業家・植島幹九郎による現代美術コレクション「UESHIMA COLLECTION」を紹介する私設美術館「UESHIMA MUSEUM」で開催中のコレクション展「創造的な出会いのためのテーマ別展示」。同展をキュレーションした長谷川祐子がその狙いを語る。

実業家・植島幹九郎による現代美術コレクション「UESHIMA COLLECTION」を紹介する私設美術館として、東京・渋谷に昨年開館したUESHIMA MUSEUM。地下1階から地上5階の展示空間のうち、2階の常設展示を除く大部分を刷新するかたちで、現在、コレクション展「創造的な出会いのためのテーマ別展示」が開催されている。キュレーションを担当した長谷川祐子はこう語る。

「体系立ててつくられたのではなく、植島さんという現代に生きるコレクターが、作品との直観的な出会いから構成してきたコレクションの生のドキュメンタリーに付き合えることに、まず興味をもちました。公的な美術館であれば、地元の作家の作品を含めることが条件となっていたり、シュルレアリスムなど特定の美術史のエポックにフォーカスしたりするなど、収集方針がありますよね。そうではないコレクションの見せ方を考えるのは、私にとってひとつのチャレンジでした」。

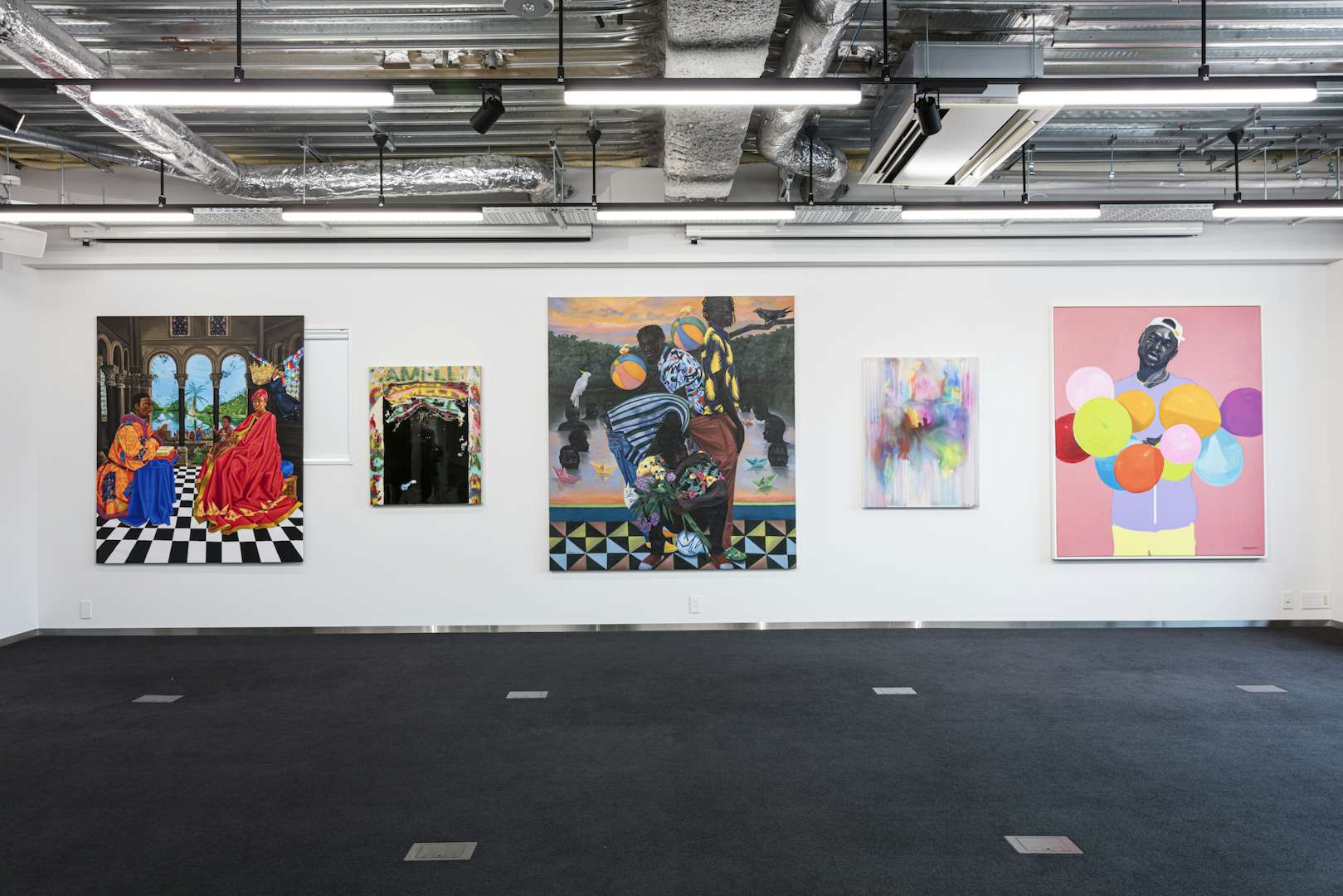

長谷川はふたつの原則をもとに、コレクション展を構成した。ひとつは、各展示室の主役を際立たせること。もうひとつは、関係性において新しい作家の作品を見せること。

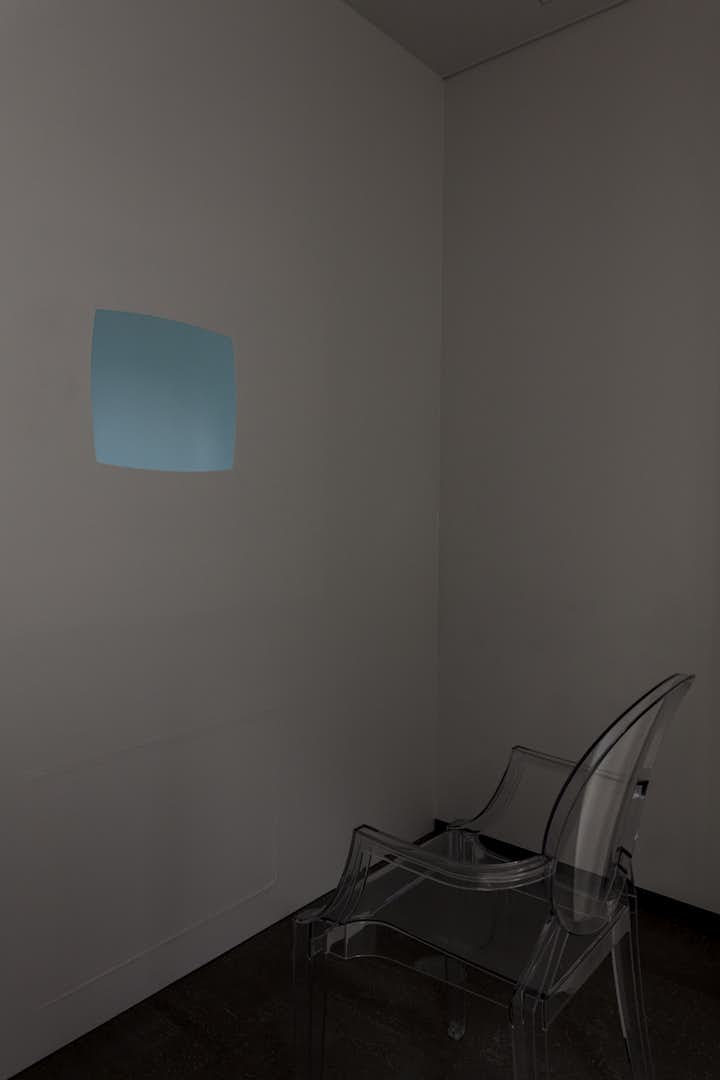

「宇宙と重力」がテーマの地下1階の展示を例に見てみよう。展示室に入るとまず、シアスター・ゲイツによる巨大なタール・ペインティング《Creamy Rich Sky, Asphalt Horizon Roll》(2014)が目に入ってくる。

「この部屋はまず、シアスターのタール・ペインティングを見せることを軸に考えました。そこにゲルハルト・リヒターや、ボスコ・ソディ、ロバート・ロンゴなどが組み合わされば、『宇宙と重力』というテーマが浮かび上がってきます。そしてどの部屋にも、必ず若手作家の作品を入れたかったので、ここでは多田圭佑さんを選びました。厚塗りした絵具で画面をつくる作家ですが、シアスターやボスコの素材遣いと併せて見ることで、多田さんの個性が引き立ってきます。そうした文脈づくりを各フロアで試みたのです」。