地域レビュー(中国):筒井彩評「記憶と物-モニュメント・ミュージアム・アーカイブ-」「街・貌・花-広島を描く」「小野環 百蝙蝠」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では、筒井彩(ふくやま美術館学芸員)が、戦後80年を迎えた広島において、戦禍や街、あるいは人々の記憶をつなぐ中国地方の3つの展覧会を取り上げる。

この2025年は、被爆80周年という節目の時ということもあって、広島県内では、「被爆80周年記念」を冠した展覧会が複数見られた。終戦から80年が経ったいま、どのように戦争の「記憶」を継いでいけるのか。そのような問いが聞こえてくるような企画が多い印象だった。

戦争から見る「記憶」

「記憶と物-モニュメント・ミュージアム・アーカイブ-」(広島市現代美術館)

広島市現代美術館は、収集方針のひとつに「ヒロシマと現代美術の関連を示す作品」を掲げている通り、意識的に戦争や被爆を扱った作品を所蔵してきた。とくに、「ヒロシマ」という表記は、原爆被害の歴史という視点から広島を捉える際に用いられる表記であるため、美術館と戦争の記憶は切り離すことはできないだろう。

この美術館の位置する場所、比治山公園は、様々な記念碑が建立される歴史的な場所である。展覧会では、そのうちの台座のみとなった記念碑にまつわる戦争の記憶を皮切りに、「記憶」とその発露としての「物」、そしてそれらを継承し温存する「美術館」が、広島でどのように扱われてきたのか、そしていまの私たちに何ができるのか、問いかけるような展示となっている。

第1章「残す、忘れる、思い出す」ではその比治山公園を舞台に、記憶と対峙する後世の人々を取り上げている。元帥海軍大将を務めた加藤友三郎の彫像が、戦中の事情から取り壊され、現在は空になった台座があるいっぽう、中央公園では有志によって別に加藤の像が復元された。たんに復元するだけではない、個々人なりの戦争の記憶との向き合い方に、一概に善悪で片付けられない歴史解釈の課題が垣間見える。

続く第2章「過去に触れる」では、美術館の収集方針に則り、作家たちに「ヒロシマ」をテーマに制作依頼した作品が紹介されている。島州一や曺徳鉉の所蔵作品に加え、毒山凡太朗の近作などが紹介されており、戦後を生きる人々がどのように広島の記憶と対峙しているのか、作家たちの立ち位置が浮き彫りになっている。これまで度々、広島市が制作を依頼してきた背景を踏まえると、依頼するアーティストを韓国や中国といったアジア圏にまで広げることで、たんに被災地としての立場にとどまらず、第二次世界大戦の戦禍を外からも見つめ直そうという試みが感じられる。被爆は、日本だけの問題ではないのだ。

第3章「こちら側/あちら側」においても、そうした要素は強く感じられ、より多角的な解釈が可能となっている。ヘンリー・ムーアの《アトム・ピース》や、蔦谷楽の日米双方から原爆を見つめ直す姿勢、そしてフィオナ・アムゼンの単純に国籍で線引きすることができない、個々人のアイデンティティの複雑さなど、戦後80年経ったいまだからこそ、一元的に戦禍を見ることへの警鐘が感じられる。

最後の第4章「誰が、どうやって、記憶を担うか」においては、家族や生の声を拾い上げ、記憶を記号としてではなく素手で触れるような作品が並ぶ。原爆の被害を目の当たりにした丸木位里+丸木俊の《原爆の図 第1部「幽霊」》(再制作版)や、両親の形見を作品にした殿敷侃、そして11歳当時の語りを集めた小森はるかと瀬尾夏美の作品など、自分ごととしての「ヒロシマ」が様々なかたちで表されている。

展覧会を通して、「記憶」のあり方の多様さを見せつつも、それをいかにして「美術館」が後世に伝えていくのか。個々人の記憶に留めるのではなく、人類で共有されるべき「記憶」をどのように伝えていくのか。記憶を集積する場所としての自問と、未来につなげていく責任を強く感じさせる。ただ来館者に未来の「ヒロシマ」を問うだけでなく、この美術館自身が未来のために何を残せるのか、また美術作品のもつモニュメンタルな力をどのように用いていくのか、改めて自問している姿が見えてくる展示であった。

街中に宿る「記憶」

被爆80周年記念コレクション展「街・貌・花-広島を描く」(アートギャラリーミヤウチ)

続いて、広島市の西隣にある廿日市市のアートギャラリーミヤウチの展示を見てみよう。「医療法人みやうち」グループのひとつである公益財団法人みやうち芸術文化振興財団が運営するギャラリーで、しばしば若手現代作家の紹介や、オルタナティブな活動が見られる貴重な場となっているが、この夏、最上階では、こちらも被爆80周年を記念し、広島の戦後復興期のアートシーンを担った「画廊梟」の特集展示が組まれていた。

画廊オーナーの志條みよ子(1923〜2013)が1966年から20年間にわたり営んだ「画廊梟」は、戦後の焼け跡にできたバラック街に飲食店が立ち並ぶ、なめくじ横丁に位置していた。広島のベテラン作家、福井芳郎や灰谷正夫から、殿敷侃、入野忠芳、田谷行平など当時の若手作家まで取り扱い、戦後復興期の広島のアートシーンを様々なかたちで支えた。個展以外にも、「街」「貌」「花」をテーマにグループ展が開催されている。禍を描いたものもあるが、そればかりではなく、テーマ自体が身近なものであることから想像できるように、日常的なモチーフが多く用いられている。

オーナーの志條みよ子自身も文筆家であるため、あわせて展示されている文芸雑誌や案内状の文章などを読みながら展示を見ると、「街」では平和都市・広島に対して言及があるものの、「貌」や「花」では日常に即した言葉やモチーフが並んでいることに気づく。志條が原爆文学論争(*1)などで筆を振るった背景も踏まえると、作品鑑賞に際し広島と戦争を安易に結びつけるのではなく、人々の記憶をいかに単純化させず、記号化させず、消費されないようにしていくか、という問題意識と見てとることもできよう。

広島出身の作家を個別に見る際、受け手側はどうしても「ヒロシマ」や「黒い雨」といった文脈で読み取ってしまうことが多い。しかし、これはあくまで受け取る側の無意識的な投影で、たいていはそのフィルターすら自覚することが難しい。

描くことだけでなく、作品を見ること、そして手に取ることも芸術活動と、志條が訴えかけるように、こうした小さな作品をより多くの人がつぶさに見ていくことで、そのフィルターが外れることもあるだろう。いまから半世紀ほど前の広島で、作家と画廊主がどのような思いで街を見つめ、制作と対峙したのか、作品と資料を通してたどることができるとともに、作品を見る自らの姿勢を自問する機会にもなろう。

*1──1952年1月から『中国新聞』紙上で繰り広げられた「原爆文学」、「広島文学」に関する議論。志條みよ子が投稿した「『原爆文学』について」にて、原爆を取り上げずして芸術たり得ないという広島県内の風潮に対する批判を受け、2ヶ月余りにわたって、文芸関係者や研究者、教員、主婦ら幅広い読者を巻き込んだ討論が展開された。

都市が紡ぐ「記憶」

「小野環 百蝙蝠」(iti SETOUCHI)

廿日市市から東に戻ると、岡山県寄りのエリアに福山市がある。そこでは、かつて「福山そごう」であった建物を改装し、新たな複合施設となったiti SETOUCHIが、定期的に現代作家の個展を開催している。

今期の出展者は、尾道の空き家再生プロジェクトの中核を担う、アーティストの小野環だ。近年は、都市と人々をつなぐような仕事が多く見られる小野だが、本展ではアーティストとしての表現を子細に見ることができる。都市の記憶を探ることが得意な小野らしく、福山市の歴史とそこに息づく人々の生活を、体験を通してつなげるような展示となっている。

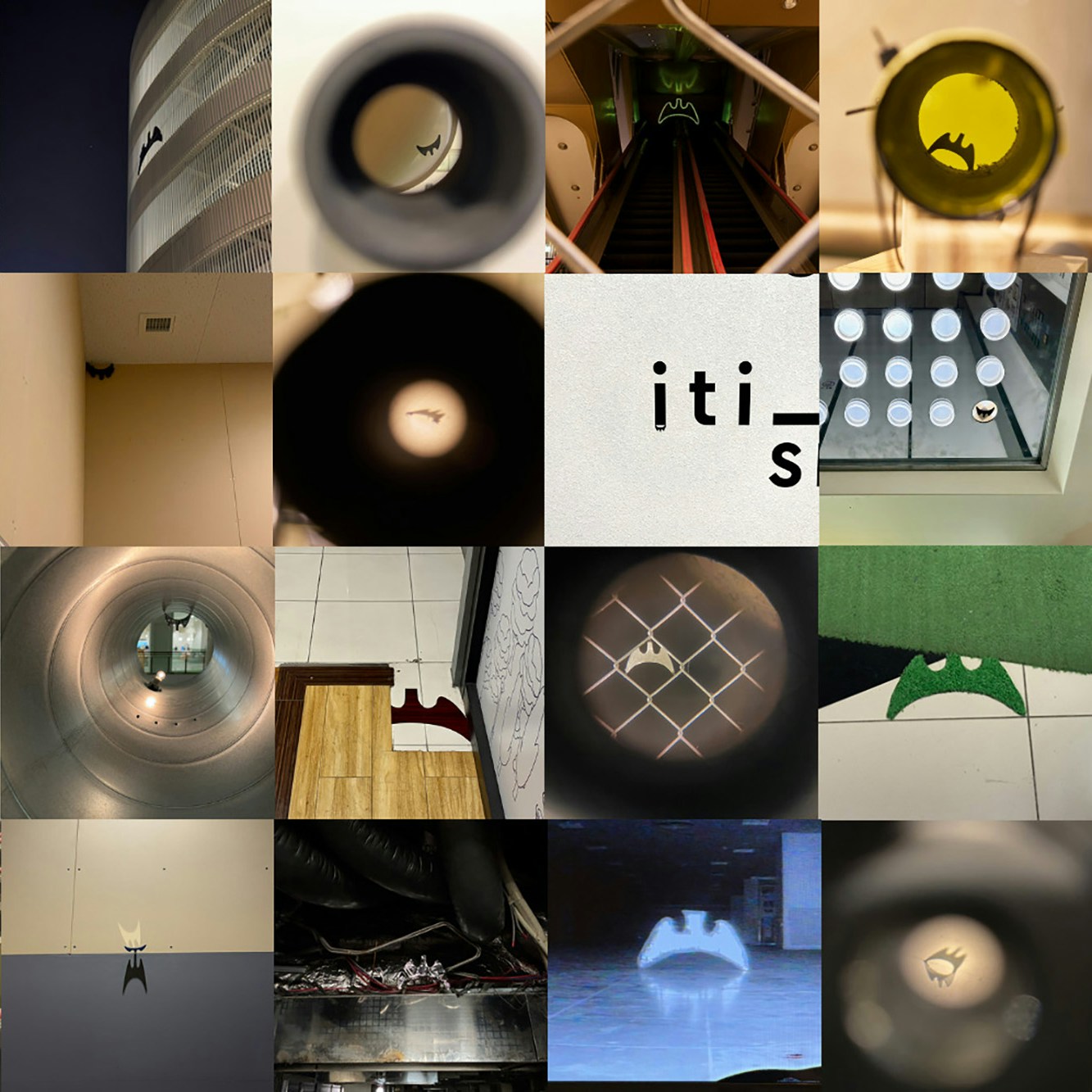

展示のテーマは、福山市の市章だ。現在、新幹線のホームからも見える福山城の周辺は「蝙蝠山」と呼ばれていた。「蝠」が「福」に通じることから、この地が「福山」と名付けられたとされ、福山市の市章もコウモリをモチーフとしている。福山出身の建築家・武田五一が選定したこの市章を、小野は会場の至るところに忍ばせて、来場者に歴史ある市章へ、そして気づけば建物自体にも目を向けるよう促している。

とりわけ、会場の吹き抜けに設置された《複眼鏡》は、複数の望遠鏡が並び、覗き込むと市章のコウモリマークが見えるようになっている。カメラのレンズと木材を組み合わせた手づくりの望遠鏡の視線の先には、サイズも向きも様々なコウモリマークが待ち受けている。一番大きな望遠鏡を覗いてみると大きなコウモリマークが映っているが、近すぎて焦点が合わないあまり、まるで目の前に飛んで追ってくるような印象を受ける。なかにはブラウン管モニターに映し出されるコウモリマークもあり、同じ形のマークが多数目の前を飛び交っているにもかかわらず、気づけば飽きることなく、ゲーム感覚でマークを探すことに夢中になっている。さらには、繰り返し何度もこの市章を目にすることで、会場の外に出ても、街中で無意識のうちにこのマークを見つけてしまうにちがいない。iti SETOUCHIの外観やマンホールなど、日常に潜むこのマークを探すことで、新たな目で自らの生活する場所を見直すことができるだろう。

街は、そこに息づく人々によって日々生まれ変わり、変化していくものである。いまを生きる私たちがこの街の何を後世に残すのか、意識しなければあっという間に消えてしまうものもあるだろう。ひとつの街をこうして見直すことは、日々の生活に彩りを添えるだけでなく、未来の街の姿を想像する肥やしになってくれるに違いない。

「記憶」は、意識しなければ、時が経つにつれて忘れ去られていくものだ。現代から未来へ、何を残していきたいのか。100年後を思うとき、立ち止まって足元を見直す時間も忘れてはならないだろう。