「知覚の大霊廟をめざして──三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」開幕レポート。インタラクティヴ作品を通じて、自らの知覚とインタラクションのメカニズムに向き合う

2015年に急逝したアーティスト、三上晴子の活動をメディア・アート的側面から振り返る「知覚の大霊廟をめざして──三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」が、2026年3月8日までNTTインターコミュニケーション・センター [ICC]で開催されている。

1984年より、情報社会と身体をテーマとした大規模なインスタレーション作品の発表を開始したアーティストの三上晴子。90年代以降には知覚をテーマとするインタラクティヴ・インスタレーションを国内外で発表し、人間が世界と接続し、関係を結ぶ端緒となる知覚行為そのものをテーマとする作品によって注目を集めてきた。

2015年の急逝を機に、近年では1990年代前半の4作品が東京都現代美術館に収蔵されるなど、再評価の機運が高まっている。しかしながら、規模が大きく作品設置に複雑な工程を要することから、インタラクティヴ作品の展示機会は限られていた。そんななか、97年の開館前のプレ活動期から三上と関係を深めてきたICCにおいて、大型インスタレーション作品3点を同時に展示する、国内外で初となる機会が実現した。企画を担当したのは、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]で学芸員を務める指吸保子だ。

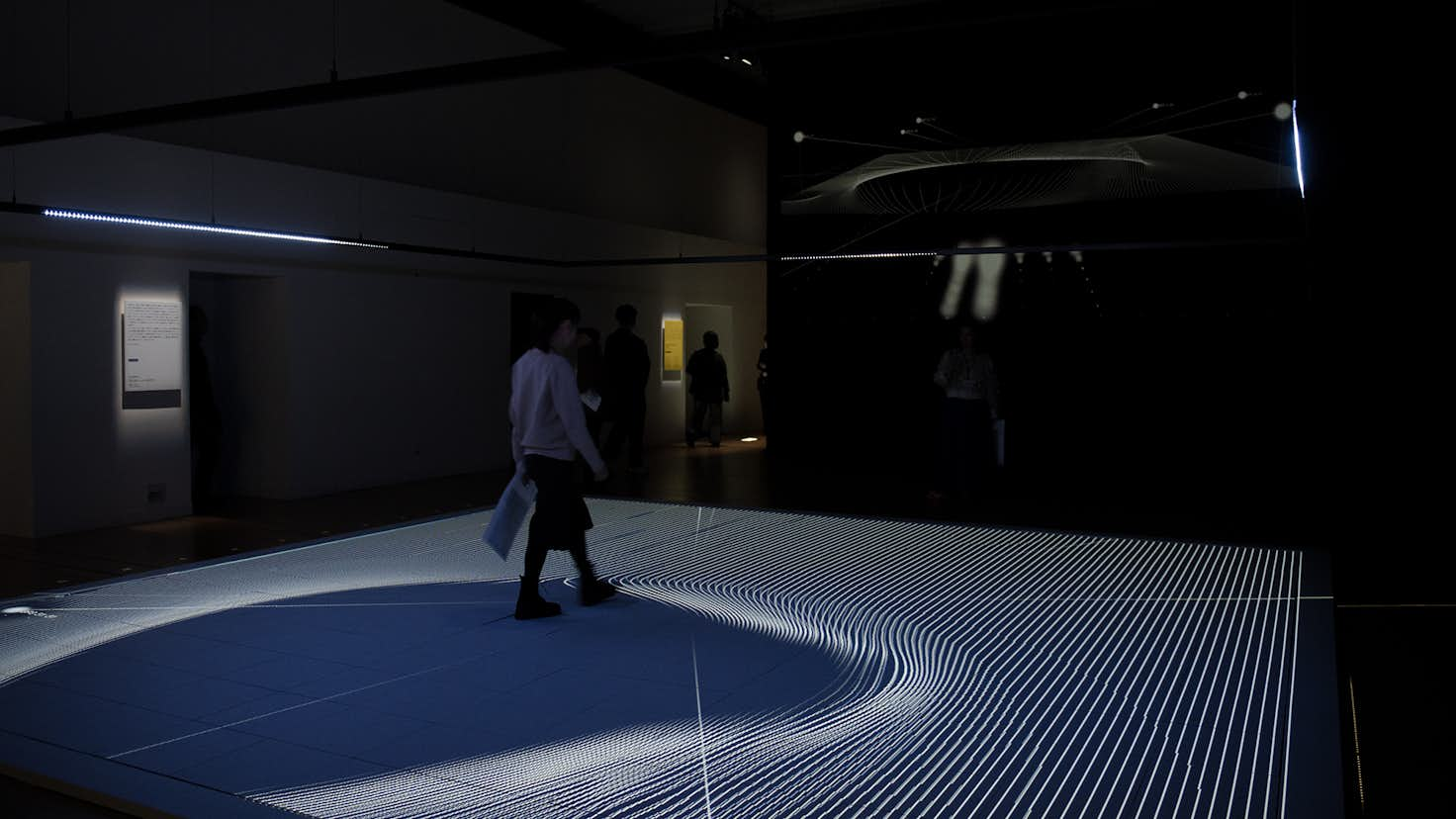

最初に向かった作品が、三上晴子が建築家の市川創太と共同で手がけた《gravicells—重力と抵抗》(2004/2010/2025)。複数の人が自由に歩き回ることで起こる変化が、リアルタイムで画像・音・光へと変換され、相互に関係しながら空間全体が大きく変容していく体験型インスタレーションだ。「Gravity(重力)」により、複数の要素としての「Cell(細胞、小さな部屋)」が影響し合うという意味を込めた造語がタイトルとなっているように、重力が本作の重要なテーマとなっている。

指吸は「私たちは重力の負荷を無意識に受けていて、その影響下で生活をしている」と話す。

人はなぜ、嬉しい時には上を見上げ、胸が高鳴り、飛び上がるのか。そして、悲しい時は首をもたれ、うつむくのか。これらは、私達は精神までも重力に縛られていることの表れであり、「上下」という価値観は、神は常に情報に存在し、地獄は地下にあるとされていることからもうかがえる。(*1)

「重力とそれに対する抵抗のなかで、私たちは刻々と変化しながら生きている。そのことが、このインタラクティヴなインスタレーションに表現されている」と指吸は語る。

展示空間に構築されているのは、重力とそれに対する抵抗という、相互に引き合う仮想の力の場だ。体験者がパネルを敷き詰めた床の上に足を踏み入れると、その位置、重さ、速度を床下のセンサーが検知し、それらによる力の場の変化が線の歪みや音として表現される。さらに、会場上空にあるGPS衛星も、仮想の力学場の要素となり、作品空間に影響を与えていく。万有引力が働くこの世界では、我々の身体や知覚もまた、立ち、歩き、移動する際に重力を前提条件としている。作品の上を歩き、線の歪みや音の動きと同期することで、その事実を再認識させる作品だ。

ちなみにこの作品は、2003年にICCの無響室にてプロトタイプ《重力と抵抗:無響室バージョン》が発表され、翌04年に山口情報芸術センター[YCAM]にて委嘱制作されたものだ。10年にはアップデートが行われ、頭上に位置するLEDが明滅する四角いフレームが4面のスクリーンに置き換えられたが、今回は空間的な条件などの理由から、オリジナルバージョンのLEDを用いて展示された。技術の進歩や展示環境との関係のなかで変容しうる、メディア・アートならではの特性も感じさせる。

*1──三上晴子+市川創太《gravicells− 重力と抵抗》は、2004年に山口情報芸術センター[YCAM]にて発表された。本文は、当時配布されたカタログ内「作品の背景にある重力と知覚について」より引用。