「新収蔵作品展」「コレクション+ 女性アーティスト、それぞれの世界」(アーツ前橋)会場レポート。収蔵品のポテンシャルを再考する

アーツ前橋で所蔵作品を紹介する2つの展覧会「新収蔵作品展」と「コレクション+女性アーティスト、それぞれの世界」が8月26日まで開催中。会場の様子をレポートする。

文=白坂由里

群馬・前橋のアーツ前橋の所蔵作品を紹介する2つの展覧会「新収蔵作品展」と「コレクション+女性アーティスト、それぞれの世界」が8月26日まで開催されている。両展覧会ともアーツ前橋館長・出原均と学芸員・辻瑞生が担当。32名の作家、84点で構成されている。

1階で開催されている「新収蔵作品展」は、2022(令和4)〜2024(令和6)年度の3年間に収蔵した購入・寄贈作品を初公開するもの。前回の「新収蔵作品展2021―2019・2020年度収蔵作品より」の後、コロナ禍以降初の開催となる。

また、地下1階の「コレクション+ 女性アーティスト、それぞれの世界」では、新収蔵作品を含め、女性アーティストに焦点を当てる。同館は2013年に開館してから収蔵した作家80人のうち35人が女性だという。「第1章 物語」「第2章 女性が描く女性」「第3章 風景から環境」「第4章 ケア」「第5章 ものへのまなざし」の5章と、「+」枠として注目すべき女性作家、白井ゆみ枝、津野青嵐(つの・せいらん)を招聘した「コレクションを超えて」で構成。ひとつの企画展を見るように作品の連環を感じながら楽しめる。

若手作家から物故作家まで。「新収蔵作品展」

まず「新収蔵作品展」の前半では、90年代〜2000年代生まれの作家、道又蒼彩(みちまた・あおい)、森本啓太、木津本麗(きづもと・れい)の作品を展示。また、「アーツ前橋10周年記念展 ニューホライズン 歴史から未来へ」(2023)で展示されたニューヨーク在住の松山智一の作品もある。

道又の寓話的な木版画は「カフカの階段」シリーズの2点。その名は、作家・社会運動家、生田武志の論考「カフカの階段」に因む。貧困を自己責任ではなく社会構造の問題と説く生田は、フランツ・カフカの小説『父への手紙』の一節から着想し、「貧困になるプロセスは階段を一段一段降りていくようなものだが、階段を上ろうとするとそこは壁になっていて元の高さに戻れない」とした。と同時に、壁に「段差をつくる」(段階的に支援する)セーフティネットのあり方も提唱する。そこから道又は若い世代の生きづらさなどになぞらえ、再解釈して描いている。筆者には「コレクション+ 女性アーティスト、それぞれの世界」の「第4章 ケア」への序章とも受け取れた。

後半では、1955年に53歳で没した書家・大澤竹胎(おおさわ・ちくたい)の8点を紹介。12歳上の兄・大澤雅休とともに、群馬県大類村柴崎(現・高崎市柴崎町)出身、前衛書の先駆けのひとりだ。2人とも前橋文学館との共催展「ヒツクリコ ガツクリコ」(2017)で紹介されている。

竹胎は、1938年に雅休が創設した書道結社「平原社」に参加。1947年、戦後西欧の芸術運動の影響を受け、新しい書芸術を目指した比田井天来の門人で「書道芸術院」が創設され、創立発起人に名を連ねる。1949年、日本民藝館で棟方志功と出会い、棟方が富山県福光に疎開中、雅休らと棟方を訪ね、合作も行った(筆者は、2021年、青森市の棟方志功記念館取材時にこのエピソードを伺った)。1992年に五島美術館で開催された展覧会の図録『大澤竹胎の書と板画』も参考に作品を紹介したい。

古典を題材とする書を脱し、現代の詩(ことば)を用いた斬新なスタイルを追求した竹胎。変体仮名を使わず、連綿をなくした現代のかなを追求した。詩人・草野心平の詩をモチーフとし、オノマトペを表現した板画《蛙「ぎやわろっ」》。文字の原形がわからないほどの滲みの表現《山かひの》。とりわけ研ぎ澄まされた線の《ふるさと》と《しゅうう》を出原館長は賞賛していた。《ふるさと》は、全紙1枚に「ふる」は曲線、別紙1枚に「さと」は直線で大書したもので、白い紙にわずかな墨で描いた絵画のようでもある。淡墨の《しゅうう》は、言葉のリズムや一字一字の造形が美しく、見えない空気までもが感じられる。さらに、刻字から彫刻への発展を示す、彫刻作品《屯》も展示。多面的な探究の中、兄の死後から2年後に病死した。現代書と現代美術の接点に立つ大澤兄弟の再評価が待たれる。

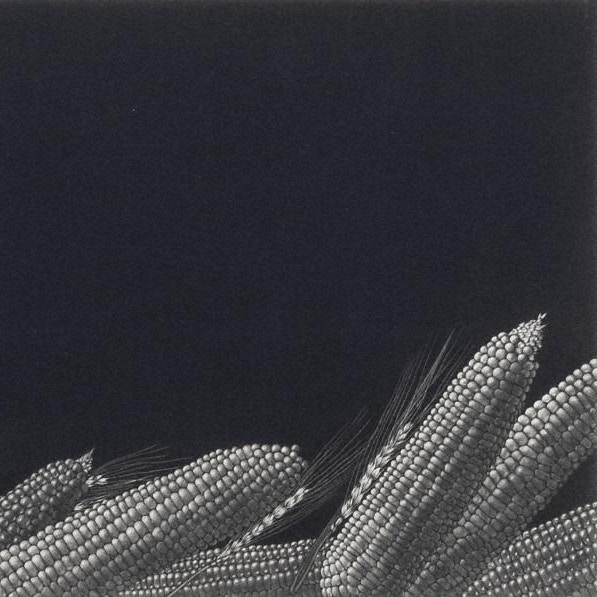

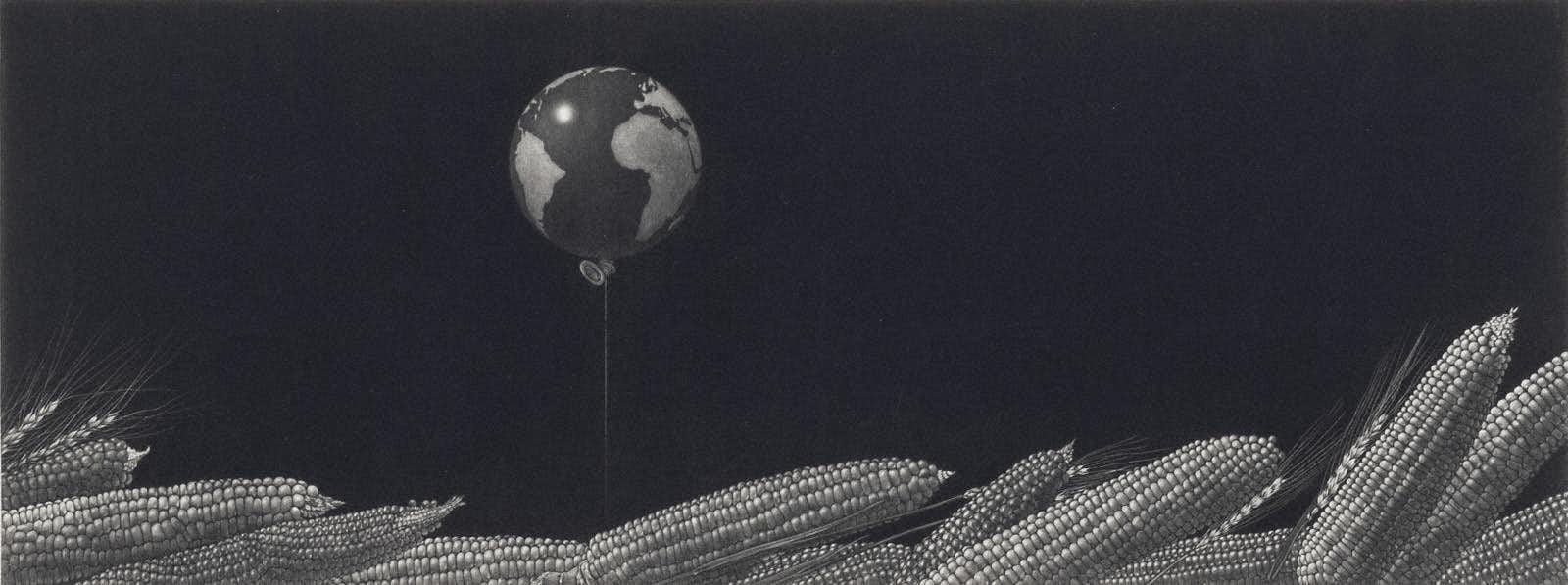

展示の最後は、1957年高崎市生まれ、前橋市在住の多胡宏(たご・ひろし)。1982年、独学でメゾチントの制作を開始。盲学校校長を経て、インクルーシブ アートにも尽力する。2024(令和6)年度購入作品《星の浮く風景:麦とトウモロコシ》は、幻想的でいて、不足する穀物生産と地球環境を暗喩する風景でもある。「コレクション+女性アーティスト、それぞれの世界」の「第3章 風景から環境」にも通ずる。

ケアや環境もテーマに。「コレクション+ 女性アーティスト、それぞれの世界」

さて、地下に降りて「コレクション+女性アーティスト、それぞれの世界」へ。今回は、階段や通路には作品を展示せず、章ごとにひと呼吸置ける展示空間となっている。

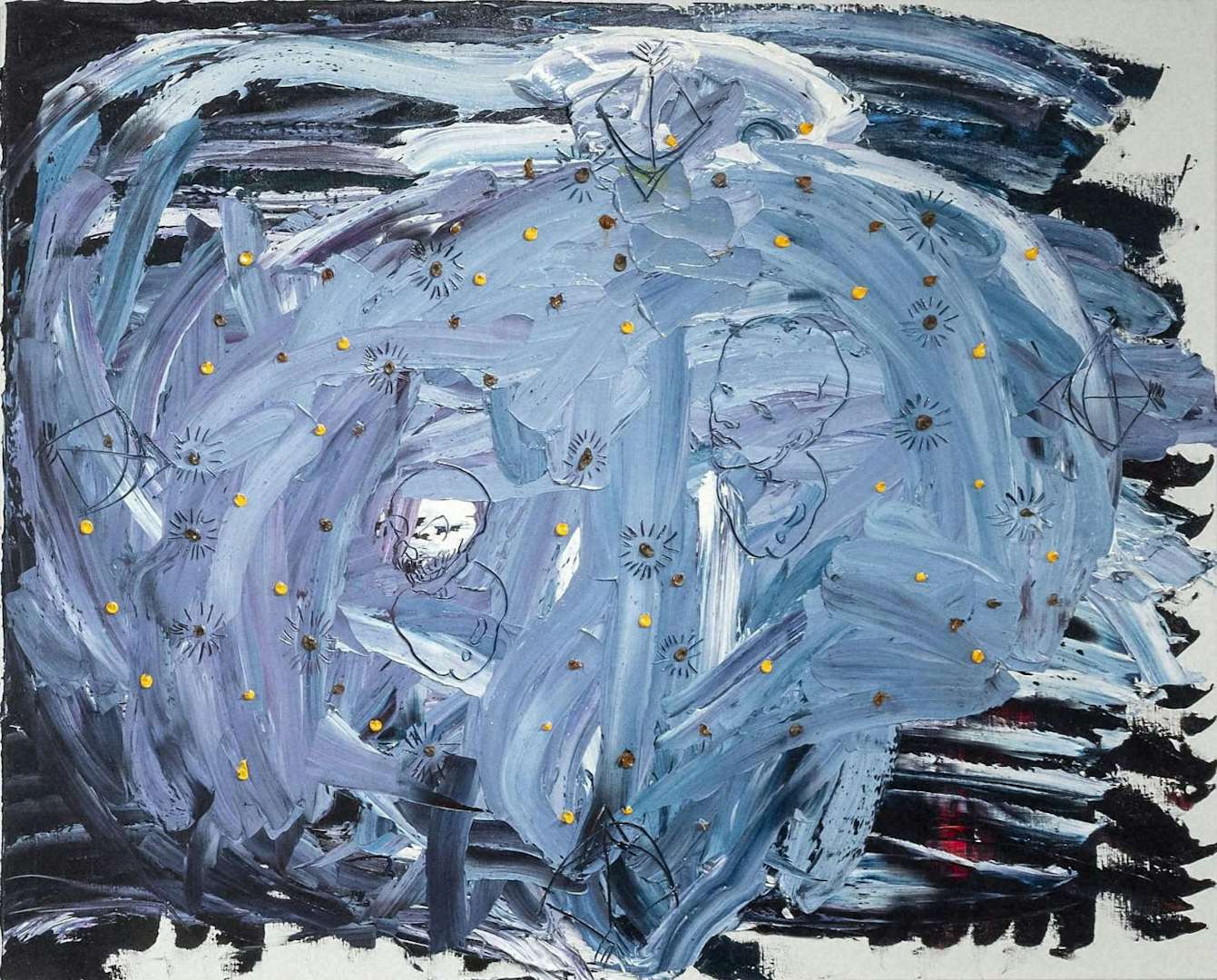

第1章「物語」では、フカミエリ、村上早(むらかみ・さき)らの物語性を感じさせる作品を紹介。川内理香子は油彩絵具を厚く塗り、その上からペインティングナイフで削り取るように線を描く独自の手法で、ドローイングとペインティングを融合した作品を制作。レヴィ=ストロースの神話分析に着想を得たモチーフが描かれている。

第2章「女性が描く女性」では、高畑早苗、片山真理らの作品が並ぶ。松川朋奈は、同時代の女性へのインタビューからジェンダーや母子関係、加齢など女性の問題を引き出し、絵画を描く。今作は首から胸の影が謎めいている。また、2018年に96歳で没した前橋市出身・塩原友子の作品も。伝統的な日本画材を用いながらコラージュや版画的技法、幾何学的な画面構成などを展開し、21年に群馬県立近代美術館で回顧展が開催された。

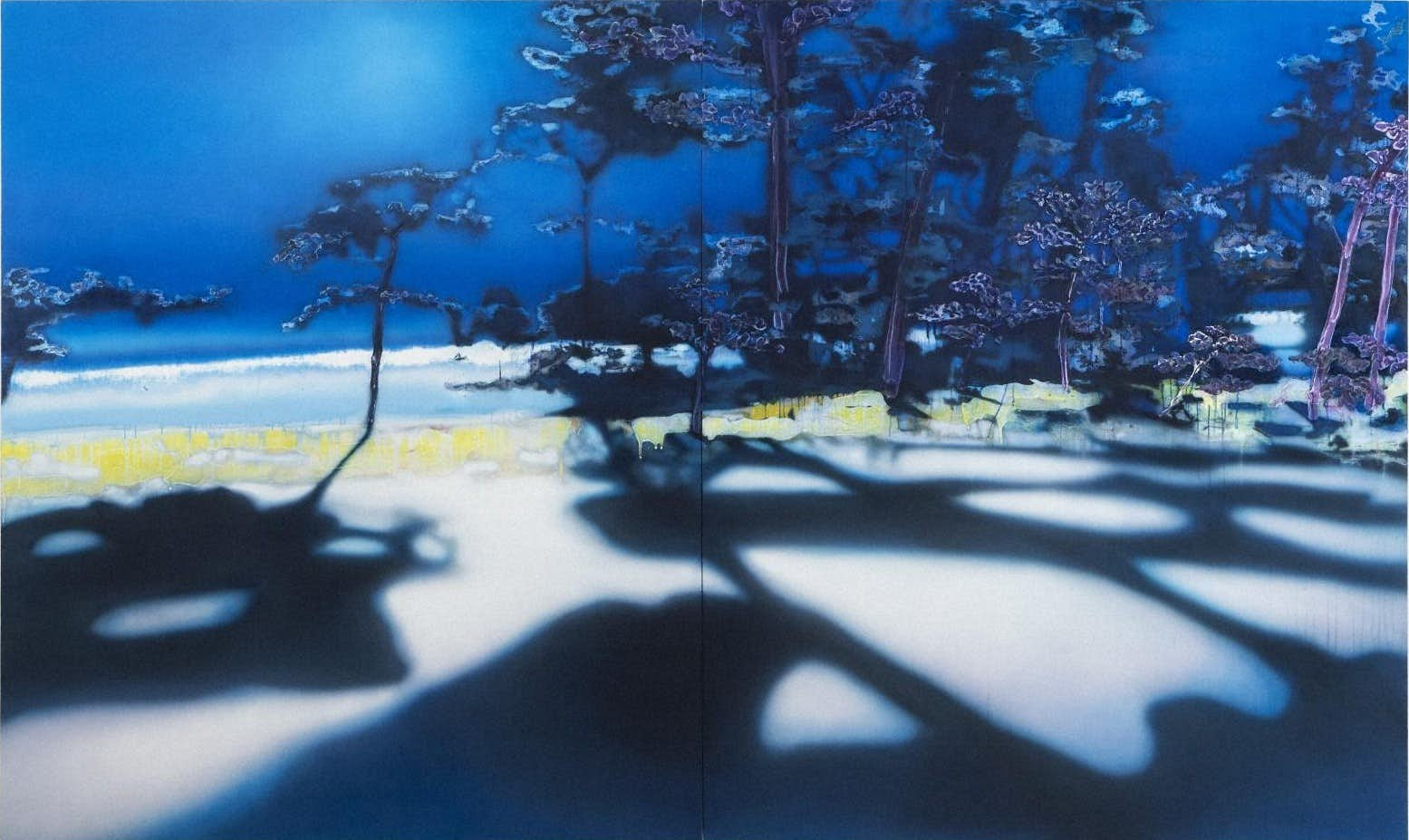

第3章「風景から環境」では、内なる目(身体)と外界を行き来する。まずは岡田菜美、幸田千依ら、実在の風景から再構成・創造した風景画などを紹介。一方、ジャカルタ湾の海洋ごみを集めて一つの島を制作したティタ・サリナの映像作品は、風景をエコロジーの視点から「環境」と捉え、私たちの身体もその一部であることを示唆する。

第4章「ケア」は最も印象深い章だ。写真家の田村尚子は、思想家のフェリックス・ガタリが終生関わったことでも知られるフランスのラ・ボルド精神病院を2005年から不定期に撮影している。その患者やスタッフの日常を撮影した写真や映像作品を紹介。開かれたケアが、患者同士の食事や対話の風景から想像される。

また、2017年に前橋市に滞在したアンナ・ヴィットは、介護施設で働く外国人の方々に取材した中から言葉や動きを拾い、様々な世代のダンサーとダンスを制作した。今回は、まちなかで踊る様子を撮影した映像作品を上映。移民や高齢者など現在ますます重要なテーマだ。

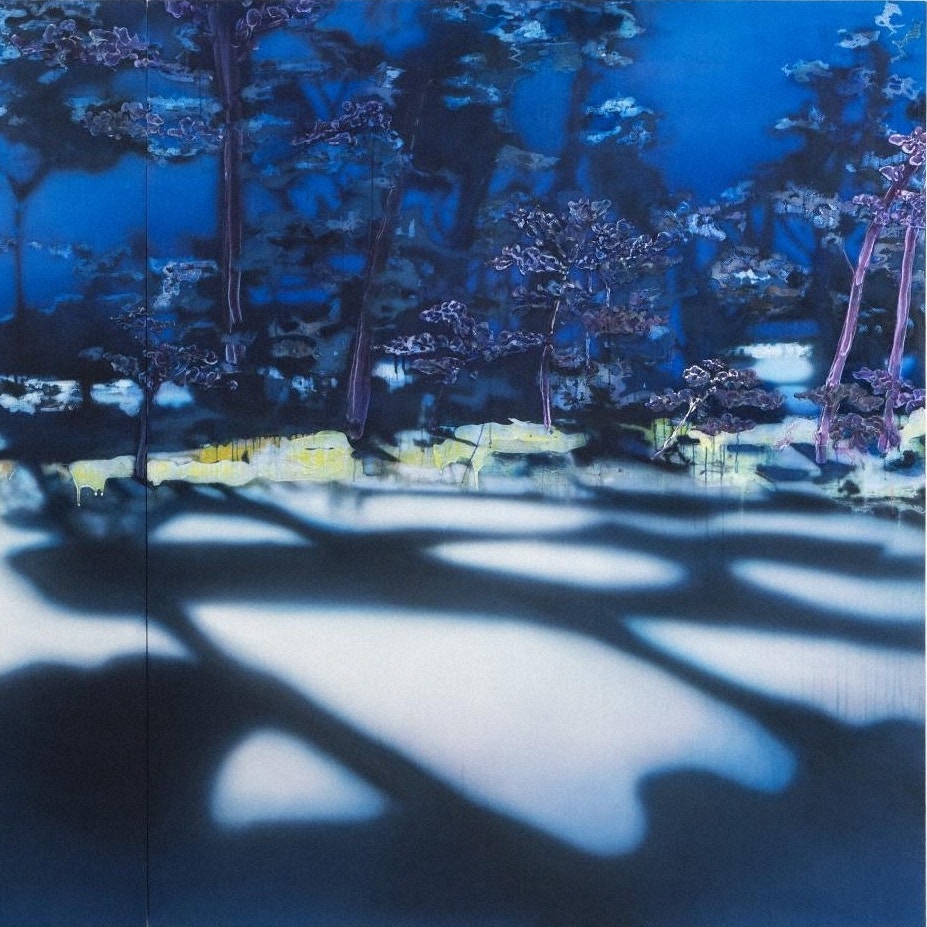

「第5章 ものへのまなざし」では、事物への凝視を感じる石内都らの作品を紹介。仮想世界が現実世界に影響を及ぼし、真偽の判断も困難な世の中で、美術は事物をしっかりとらえる力の鍛錬にもなる。三宅砂織は、ドイツのポツダムにまつわるある個人の追想を起点に、「個」と「時代精神」の層から「絵画的な像」を抽出しようと、ポツダムの公園を撮影し、モノクロ反転で、なおかつスローモーションで撮影。フォトグラムの手法を初めて映像に適用させた作品となった。

また、ワプケ・フェーンストラの世界各国の農家の人々の手を撮影したシリーズには、2016年に前橋に滞在し、市内農家にリサーチした作品も含まれる。今春開催した展覧会「はじまりの感覚」で企画・出展した三輪途道(みわ みちよ)の彫刻には「手ざわりの眼」が感じられる。

最後の「コレクションを超えて」では、白井ゆみ枝、津野青嵐のインスタレーションを一室で展開。白井ゆみ枝は、宮沢賢治作品に触発されて制作した舞台演出のための作品をはじめ、布や糸、ビーズなど刺繍の技法を活かした作品を展示。一方、津野青嵐は、臥床生活を送る祖母のために、食卓を囲むという日常に衣服というツールを介入させたインスタレーションを設置した。実際の食卓風景を記録した映像作品と併せて見ると、祖母の喜びも伝わる。病院や福祉施設での勤務経験もある津野は、装うことを通じて関係性も変化する作品を制作しており、「第4章 ケア」にも通じる。

全体を通して、かつて前橋で滞在制作したアーティストも多く、これまでの美術館活動が垣間見える展覧会だ。

アーツ前橋、新体制前後の経緯

ところで、アーツ前橋では、2020年以降、借用作品の紛失(収蔵を視野に2作家から借用したうち6作品を紛失)と、作家に対する契約不履行という2つの不祥事が起き、いずれも2023年3月、前橋市が和解金を支払うかたちで決着した。また、当該作家の個展時に、前館長と担当学芸員から臨時職員に対するハラスメントがあったことが前橋市で認定され、市から臨時職員への謝罪があった。これら三つの事案は、今後も美術界全体の教訓にしなければならないだろう。属性的な問題があっても、登場人物が変わって、またどこかで起こり得ることでもあるからだ。

作品紛失事案を受けて、2021年に「アーツ前橋あり方検討委員会」が計5回行われ、同年12月に提言書を市に提出するまで筆者は取材に通ったが、行政・美術館を問わず市・県内外の多数の人々がどのように動き、働いたかも目にした。

2023年5月に南條史生特別館長、出原均館長の新体制後も、再発防止と信頼回復が進められてきた。出原館長は「これまでのアーツ前橋の良いところは受け継ぎながら、公共の美術館として改善しなければならない点には引き続き地道に取り組んでいきたい」と語る。収蔵品管理のなかでは、アーツ前橋公式ウェブサイトでコレクション検索を設置し、明るみにしたこともそのひとつ。開館後の作品登録は終了し、開館前の収蔵作品を登録すれば全作品の掲載となる。なお、作品収蔵のための購入予算は、開館した2013年〜2020年までは毎年1000万円が確保されていたが、作品紛失事案が決着するまでの2021(令和3)年度〜2023(令和4)年度は計上されず、うち2022(令和4)、2023(令和5)年度は寄贈のみ。2024(令和6)、今年度2025(令和7)年度はまだまだ十分とは言えないが、200万円となった。

冒頭の挨拶文には、「新収蔵作品がこれまでの作品と同様、みなさんにとって意義のある共有財産となることを願っています」と綴られている。自分への戒めも含め、作品たちが私たち人間のことを見ているような思いがした。